产教融合视域下高职院校“两交叉四融合”协同育人体系构建

作者: 高秀兰 郭奇慧 王勇

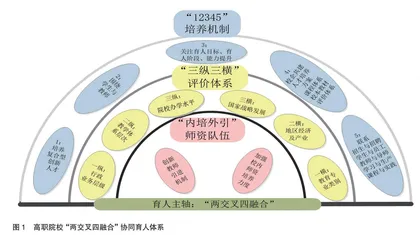

摘 要 产教融合是推动职业教育高质量发展的必由之路,也是激发社会创新动力的重要内生机制。基于产教融合视域,探索构建了包括设计层、监督层、支持层、落实层在内的高职院校“两交叉四融合”协同育人体系。在设计层上明确了“两交叉四融合”协同育人体系的基本内涵;在监督层上构建了“三纵三横”教学评价体系;在支持层上打造了“内培外引”师资队伍;在落实层上建设了“12345”人才培养机制。

关键词 产教融合;协同育人体系;教学评价体系;人才培养模式;高职院校

中图分类号 G718.5 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2023)023-0048-04

产教融合是推动职业教育高质量发展的必由之路,也是激发社会创新动力的重要内生机制。党的二十大报告提出“统筹职业教育、高等教育、继续教育协同创新,推进职普融通、产教融合、科教融汇,优化职业教育类型定位”,明确了职业教育改革发展的目标、路径和方法,也为深化产教融合指明了新的方向。作为培养高层次、高素质技术技能人才的主力军,高职院校如何通过深化产教融合来提高人才培养质量是新环境下值得深入探索的话题。本文基于产教融合视域,探索构建了包括设计层、监督层、支持层、落实层四个方面的高职院校“两交叉四融合”协同育人体系,见图1。

一、设计层:明确高职院校“两交叉四融合”协同育人体系的基本内涵

高职院校“两交叉四融合”协同育人体系由“两交叉”和“四融合”两部分组成。“两交叉”是指“多学科专业交叉”与“跨学科交叉”。其中,“多学科专业交叉”是指多种学科间知识理论相互渗透、概念移植嫁接、方法相互借鉴,形成超越单一学科教学范畴的综合性专业集群,旨在通过学科专业交叉培养高素质技术技能人才[1]。具体表现为跨专业逻辑思维、多学科实践项目以及相关产业交叉;“跨学科交叉”以学科交叉建设为基础搭建校企合作平台,旨在培养学生实践能力与创新思维[2]。高职院校秉承文理相互渗透、管理与技术贯通原则,推行学分制、辅修专业并存机制,深化不同学科与专业之间的融通,促使不同专业教育教学资源有效整合,增强多学科专业交叉在育人中的重要功能。“四融合”是指思政教育与专业教育融合、文化与教育融合、产业与教育融合、“双创”教育与专业教育融合[3]。其一,思政教育与专业教育融合。2022年新修订的《中华人民共和国职业教育法》明确规定:打造高职思政课教学改革创新“升级版”,推动思政课与职业教育实现深度融合。高职院校弘扬以人为本的时代精神,重视培育学生自立、自信、自爱、自尊、自强精神,将尊重、爱护、理解贯穿于教育教学过程,形成思政教育与专业教育合二为一的育人新局面。其二,文化与教育融合。高职院校将企业文化融入校园文化建设中,将企业在发展过程中形成的时间观念、团队精神、敬业精神等价值观念融入学生人格的树立过程。文化融合引导学生正确看待现实职业与理想生活、岗位竞争与协调合作、集体与个人、付出与回报之间的关系,从而帮助学生顺利实现从“学生”到“职工”角色转化,缩短毕业与工作衔接期出现的落差感,提升其社会适应能力。其三,产业与教育融合。高职院校不断激励学生参与到产业项目中,在自主式、研究式、创新式、探索式学习中做到学以致用,锻炼逻辑思维能力,提升综合素养。同时,高职院校旨在培养学生的“5+1”项能力,包括抗压耐挫力、逻辑思维判断力、语言表达力、实践操作力、信息收集处理力以及灵活适应行业工作需求能力。其四,“双创”教育与专业教育融合。习近平总书记指出,创新是社会进步的灵魂,创业是推动经济社会发展、改善民生的重要途径。我国经济已由快速增长转为高质量增长,“双创”也开始向更高层次、更广泛领域拓展。综上所述,高职院校“两交叉四融合”协同育人体系见图2。

二、监督层:构建“三纵三横”教学评价体系

2020年10月,中共中央、国务院印发《深化新时代教育评价改革总体方案》,要求消除职业教育唯分数、唯学历、重技轻人、重表轻里等顽瘴痼疾,破除阻碍复合型创新人才培养的堵点。产教融合背景下,评价机制在衡量高职院校“两交叉四融合”协同育人效果中扮演着重要角色,其科学性、多元性及客观性对我国高职教育产生了深刻影响。基于此,高职院校应引进第三方评价机制,构建“三纵三横”教学评价体系,为“两交叉四融合”协同育人提供保障。

“三纵三横”教学评价体系中,第一个“纵”是指以高职院校牵头,将国家、地区、行业企业三个层级的育人标准纳入教学评价体系框架。这要求高职院校加强与行业企业的合作交流,不仅在提升教育教学水平和育人质量上下功夫,还要结合校情、根据学情,为学生提供多样化、可选择的创业课程。“一纵”契合产教融合对人才培养提出的新要求,同时满足“两交叉四融合”育人标准,促进学生综合素养的提升。“二纵”是指按照教育体系层次结构,构建由专科到本科的贯穿式育人评价体系,使学生成为“两交叉四融合”育人体系的受益者,同时在此评价模式转变下推进育人方式转变,推动“两交叉四融合”育人体系的完善。“三纵”是指将国家级高等职业教育示范院校、国家级“双高”项目高等职业院校、国家级中等职业教育示范院校与普通中高等职业院校纳入评价体系,使各类高职院校的教学评价达到统一,高度契合“两交叉四融合”育人体系要求。

“三纵三横”教学评价体系中,“一横”是指按照教育专业类别建设教学评价体系,并依据不同专业类别分别设置不同教学评价体系;“二横”是指聚焦服务地区经济与社会高质量发展构建教学评价体系,衡量学生毕业后能否有效投身于区域支柱型产业、区域特色产业建设之中;“三横”是依照国家战略性目标构建整体育人评价体系。从专业与学科设置、服务地区经济发展效应以及国家战略性目标等角度出发构建“三横”评价体系,使高职院校“两交叉四融合”育人体系得以落地,推动产教融合视域下育人路径的深度革新。

三、支持层:打造“内培外引”师资队伍

现阶段,高职院校在迎来利好发展态势的同时面临教师资源“摊薄”的挑战。据教育部统计数据显示,2021年全国高等教育学校有专任教师191.4万人,其中,高职院校专任教师数量为59.5万人,占高等教育学校教师总数的31.1%。但就现实情况而言,2019年以来高职院校累计扩招413.3万人,伴随招生人数逐年增加、办学规模与日俱增,整体师资数量出现严重匮乏局面。与此同时,教师教学水平参差不齐,双师型教师数量严重不足,具备跨学科知识研究能力与丰富企业实践经验的教师更是凤毛麟角。因此,构建并实施“两交叉四融合”协同育人体系,高职院校应加强师资队伍建设。一方面,高职院校要加强校内师资培养力度,加强对新入职教师职前培训和入职后教师系统培训,要健全教师成长激励机制,鼓励教师深入参与实践,让教师在企业项目研究、设计、实施各个环节过程中增强自身专业技能,激发跨学科教学灵感,提升教学质量。此外,定期开展公派出国访学、驻外研读、项目培训等活动,拓宽教师国际视野;另一方面,高职院校要创新教师引进机制,加大技能型人才、名师名匠、跨学科领域研究及创新技术领军人才引进力度,并为校内外教师之间交流合作、共同成长提供空间、搭建平台。通过“内培外引”,打造专兼结合、优势互补的“双师双能型”师资团队,进而为“两交叉四融合”协同育人体系的实施提供坚实的师资保障。

四、落实层:建设“12345”人才培养机制

“两交叉四融合”协同育人体系的实施需要通过建设“12345”人才培养机制来落实。

“1”是指培养高素质创新型技术技能人才。高职院校以促进学生发展为基本准则,联合企业共同成立创新人才培养委员会,汇聚各学科专业的科研、教学及资金等资源,开展创新项目实践、课程培训、成果转化等活动,激发学生开展创新性学习和技能训练的活力。

“2”是指高职院校育人紧紧围绕教师与学生两个层面展开。就教师层面而言,一方面高职院校要严格把控教师教育教学方案质量,建立健全教师备课、授课与听课制度,促进教师提升自身育人能力;另一方面要鼓励教师承接并参与校企合作研究项目,举办跨学科交流活动,通过不断探索学科专业交叉领域知识和技能,优化自身知识结构、提升研究水平。就学生层面而言,高职院校要立足现实教育教学环境,结合岗位需求,与企业共同构建学生多元能力培养结构、制订人才培养目标和方案、打造丰富多样化课程体系、建设跨专业实训基地,切实提高学生知识深度、理论深度、技能高度。

“3”是指高职院校要重点聚焦育人目标、育人阶段与育人能力。第一,聚焦育人目标。一方面,跨越学科专业限制,提高育人目标多样性。高职院校打破学科专业之间壁垒,取消人为限制课程所在类型与专业划分,组建跨学科专业群,创新“培养过程分段”与“培养目标分类”育人模式,尊重学生个体差异,坚持个性与共性相结合教育方式;另一方面,加强隐性育人环境熏陶,坚守课程育人主阵地。高职院校在教学目标中渗透“四融合”育人理念,开展大国工匠精神培育、职业精神熏陶等文化活动,引导学生树立正确的价值观念与崇高的理想信念。第二,聚焦育人阶段。在学生不同学习阶段,高职院校开展针对性教育教学。在入学阶段,将“文化与教育”融合作为教育重点,以校企文化作为学生精神引领,锻炼其人际交往能力与协作组织能力;在学习阶段,重点加强专业理论知识传授,开展文化与教育、思政教育与专业教育融合育人活动,促进学生全面发展;在实习实训阶段,积极将专业教育与“双创”教育、技能大赛、实习实训进行融合,重点提升学生专业技能。第三,聚焦育人能力。高职院校利用智能化评价系统,对学生学习进行全过程监督和评测,及时了解学生学习进展,及时掌握教学成效,及时督促改进教育教学,从而不断提升学校育人能力。

“4”是指校企合作共建人才培养方案、课程体系、校本教材与评价机制。第一,在制订人才培养方案过程中,高职院校要与企业开展多层次合作,对企业岗位生产实际对技术技能人才的需求进行深入调查研究,邀请企业技术专家一起制订人才培养目标、规格及具体方案。第二,在课程体系设计过程中,高职院校要对企业开展充分调研论证,共同确定课程目标,共同选择课程内容,共同打造由跨学科课程、专业课程、企业指导实践课程构成的“三位一体”课程体系(群)。第三,在校本教材设计过程中,高职院校要按照企业工作情景编写教材内容,将工作典型项目任务与教材不同学习内容模块进行对接,以专业领域学术性文字表述任务目标、主要技能和知识点、阶段性考核标准,方便学生学习。第四,在健全评价机制过程中,高职院校要摒弃滞后的教学管理质量评价观念,结合自我评价、教师评价、学生评价、政府评价等多种管理评价方式,对教育教学活动进行客观评价。

“5”是指要重视招生与就业、学生与员工、教师与导师、学习与生产、课程与实践之间的紧密联系。第一,招生就业是一项极其复杂的工作,高职院校需要进行全面考虑和系统性设计,建立健全完善的招聘体系和就业指导体系,加强人才培养与产业发展和企业需求的有效衔接。第二,高职院校一方面要结合岗位任务结构、内容和情境等提升学生的专业能力,另一方面要加强对学生工匠精神、职业素养的熏陶和培育,确保学生毕业后能够顺利从“学生”角色转换成“职工”角色。第三,高职院校教师与企业导师在人才培养中各具优势,教师与企业导师的紧密合作事关多元主体协同育人格局的形成。因此,高职院校要建立健全校企人才互派机制,助力学校专业课教师与企业实践培训导师双向流动。第四,高职院校要完善学生到企业实践机制,让学生在实践中体悟专业理论知识,并尝试将其与生产实践相结合,达到学以致用的目的。第五,高职院校要着眼于培养学生对于知识与技能的掌握度与应用度,锻炼其逻辑思维、理解判断与学习能力,打破各学科专业之间的固有界限,建设多样化课程形态。

参 考 文 献

[1]蔡艳,唐新华,华学明.工科专业学科交叉类课程设计与教学模式探索——以材料专业“智能热制造”系列课程为例[J].高等工程教育研究,2021(S1):12-15.

[2]马立超,蒋帆.社会科学领域交叉学科人才培养模式比较研究——公共事业管理专业的案例分析[J].高校教育管理,2021(6):104-113.

[3]刘永亮,张翔,郝平.高职院校“六融合五贯通”文化育人模式研究与实践[J].中国职业技术教育,2020(7):93-96.

Construction of the“Two Intersections and Four Integrations”Collaborative Education System in Higher Vocational Colleges from the Perspective of Industry-education Integration

Gao Xiulan, Guo Qihui, Wang Yong

Abstract The industry-education integration is necessary to promote the high-quality development of vocational education, and is also an important endogenous mechanism to stimulate social innovation. Based on the perspective of industry-education integration, a collaborative education system of“two intersections and four integrations”has been explored and constructed in higher vocational colleges, including the design layer, supervision layer, support layer and implementation layer. At the design level, the basic connotation of the“two intersections and four integrations”collaborative education system has been clarified; At the supervisory level, a“three vertical and three horizontal” teaching evaluation system has been established; At the support level, a teaching staff of “internal training and external introduction”has been created; At the implementation level, a“12345”talent training mechanism has been established.

Key words industry-education integration; collaborative education system; teaching evaluation system; talent cultivation mode; higher vocational colleges

Author Gao Xiulan, associate professor of Inner Mongolia Business & Trade Vocational College (Hohhot 010021); Guo Qihui, associate professor of Inner Mongolia Business & Trade Vocational College; Wang Yong, Inner Mongolia Business & Trade Vocational College