民族地区职业教育巩固脱贫攻坚成果赋能乡村振兴的基本经验、理论贡献与未来展望

作者: 张苗怡 马君

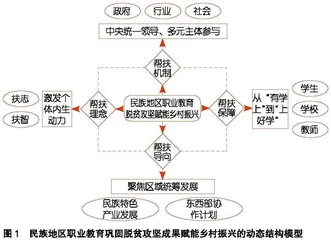

摘 要 党的十八大以来,民族地区职业教育在脱贫攻坚战中发挥了重要作用,对于后扶贫时代的赋能乡村振兴具有指导借鉴价值。实践层面,民族地区职业教育助力脱贫攻坚的实践始终坚持中央统一领导、多元主体参与的民族地区职业教育帮扶机制,激发个体内生动力的民族地区职业教育帮扶理念,聚焦区域发展的民族地区职业教育帮扶方略,从“有学上”到“上好学”的民族地区职业教育帮扶保障。理论层面,民族地区职业教育助力脱贫攻坚的实践“证实”马克思主义反贫困理论,发展完善中国特色反贫困理论体系,对民族地区职业教育乡村振兴实践具有示范效应。当前,我国民族地区职业教育已迈入赋能乡村振兴的新征程,应加快构建民族地区职业教育赋能乡村振兴的长效机制,搭载“互联网+”推动民族地区职业教育数字化建设,开展面向职业生涯发展的民族地区职业教育。

关键词 民族地区;职业教育;脱贫攻坚;乡村振兴

中图分类号 G719.2 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2023)24-0033-08

在全党全国各族人民的共同努力下,我国脱贫攻坚战取得了全面胜利,完成了消除绝对贫困的艰巨任务。民族地区8省区贫困人口已从2012年的3121万人,贫困发生率20.8%,至2020年实现现行标准下的全部脱贫,实现了世界反贫困史上的一大奇迹。在此过程中,民族地区职业教育发挥了不可替代的作用。民族地区脱贫攻坚的成功是我国结合具体国情,把握贫困内核,通过长期实践探索和经验总结的结果,逐渐形成了具有民族特色和时代价值的“中国道路”,为全球减贫事业作出了积极的示范,开辟了全新的途径,更为民族地区职业教育赋能乡村振兴奠定了理论和实践基础,我国民族地区职业教育反贫困至此进入了崭新阶段。在乡村振兴的总体战略布局下,我国陆续出台多份政策文件助力民族地区职业教育乡村振兴工作开展,如中共中央、国务院印发的《乡村振兴战略规划(2018-2022年)》,国务院印发的《关于促进乡村产业振兴的指导意见》,中共中央、国务院印发的《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》等。这些政策一方面注重提升民族地区职业教育巩固脱贫攻坚成果赋能乡村振兴的内生动力与扶贫能力建设,另一方面注重民族地区职业教育巩固脱贫攻坚成果赋能乡村振兴的有效衔接。系统分析我国民族地区职业教育巩固脱贫攻坚成果赋能乡村振兴的基本经验和理论贡献,有利于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接,逐步实现由集中资源支持脱贫攻坚向全面推进乡村振兴平稳过渡,推进我国民族地区职业教育助力乡村振兴。

一、民族地区职业教育巩固脱贫攻坚成果赋能乡村振兴的基本经验

我国有计划、有组织的大规模扶贫工作始于1986年,至2020年完成了消除绝对贫困的任务,开启了全面推进乡村振兴的新征程。在此过程中,民族地区职业教育承担起帮助群众实现技能脱贫和加快现代化的重要使命,针对性的民族职业教育扶贫和振兴政策也经历了从无到有的发展历程。回顾民族地区职业教育助力脱贫攻坚的发展历程,民族地区职业教育扶贫工作取得胜利是建立在中央统一领导下各地积极响应、各部门全力配合的全面布局、有机联系的科学系统基础上的,见图1。其成功经验具有普适性和指导性意义,集中体现了多元主体参与、精准扶贫、智志双扶、产业振兴等全面布局的特点,对我国脱贫地区乡村振兴和低收入人口常态化帮扶工作的开展具有参考借鉴价值。

(一)坚持中央统一领导、多元主体参与的民族地区职业教育帮扶机制

民族地区职业教育帮扶工作需要解决的一个关键问题是“谁来扶”的责任主体和动力机制问题。就我国民族地区职业教育扶贫和振兴工作而言,由于人口数量庞大、各地情况不同,因此扶贫和振兴工程难度较大。通过数十年的扶贫实践,我国逐渐形成了“中央统筹,省负总责,市县抓落实”的民族地区职业教育扶贫问责机制和多元主体共同参与的民族地区职业教育扶贫动力机制,对于民族地区乡村振兴工作的开展具有动力支撑效应。

一是坚持“中央统筹,省负总责,市县抓落实”的民族地区职业教育帮扶问责机制。在民族地区职业教育助力脱贫攻坚的实践中,我国坚持在中央统一领导下进行工作部署,积极落实中央指导思想。如教育部、国务院扶贫办出台《职业教育东西协作行动计划(2016-2020年)》后,各地政府快速进行相关工作安排。广西坚持把粤桂教育扶贫协作贯穿于职教攻坚战各阶段、各环节,广东、河北、江苏、浙江等省也积极推进职业教育东西协作行动,并落实到各地市和职业学校、职教中心。从中央到地方的责任体系可以看出,“中央统筹,省负总责,市县抓落实”这一问责机制对于快速部署、协调发展的有效性和必要性,民族地区职业教育在乡村振兴进程中,只有坚持问责到人、考核到位的从严要求,才能更好地开展实践。

二是坚持多元主体共同参与的民族地区职业教育帮扶动力机制。一方面,民族地区扶贫和振兴是全党全社会的共同责任,需要动员全社会的力量参与;另一方面,职业教育作为多元主体共同参与的教育类型,在助力民族地区脱贫攻坚和乡村振兴的进程中更需呈现出“多元”的特征。在民族地区职业教育赋能脱贫攻坚的实践中,我国积极动员多元主体参与,构建起政府、行业、社会“三位一体”协同配合的大扶贫格局,如武陵山区多个中等职业学校采取与企业、工厂联合办学或开展“订单式”培养方式,直接对口企业进行人才培养,解决民族地区职业学校毕业生就业问题[1]。这一系列举措为民族地区职业教育巩固脱贫攻坚成果赋能乡村振兴的实践提供了重要的机制保障。

(二)坚持激发个体内生动力的民族地区职业教育帮扶理念

贫困治理和乡村振兴的主体是群众。我国民族职业教育助力脱贫攻坚和乡村振兴的实践始终坚持以人民为中心,聚焦民族地区群众个体开展帮扶工作,以提升个体脱贫致富能力、激发个体内生动力为主要理念进行民族地区治理实践,并提出内生性帮扶理论。所谓“内生性”帮扶,就是要从个体内在出发,探寻贫困的本质,并激发其由内而外的脱贫动力,从而实现真正的脱贫。扶贫先扶智,治贫先治愚,掌握一门实用技能实现脱贫致富,是阻断贫困代际传递的根本之举。基于此,我国民族地区职业教育大力推行“智志双扶”的内生性帮扶理念,通过提升民族地区群众的综合素质和技能水平,打开民族地区乡村多元渠道振兴的通道。

民族地区贫困治理和乡村振兴所面临的问题是内外因交互所致的。民族地区贫困与相对贫困的群众由于长期生活在信息较为闭塞的偏远地区,脱贫动力弱、信心不足,甚至产生了“等靠要”等思想,严重阻碍了我国民族地区贫困治理进程[2]。“摆脱贫困首要不是摆脱物质的贫困,而是摆脱意识和思路的贫困”[3]。

为提升民族地区贫困群众的脱贫志气,我国坚持富口袋更要富脑袋的脱贫理念,积极开展职业学校教育和职业培训。一是开展公益性职业技能培训,实现“扶志”教育和“扶智”教育的双效对接。如四川省紧盯甘孜藏族自治州、阿坝藏族羌族自治州、凉山彝族自治州职业教育开展情况,大力推进民族贫困地区职业教育发展,实施“9+3”免费教育计划和“9+5”中高职贯通培养计划,省域内职业院校助力藏彝区职业教育人才培养,自2018年起“每年为深度贫困县招录培养2500名高职技能人才”[4],从根本上扶持民族地区职业教育发展。二是针对民族地区适龄贫困家庭子女开展职业教育,开辟招生绿色通道,并优先安排进行专业选择、深度实习、就业等。有数据显示,“在全国职业院校中,平均约有80%的学生来自包括民族地区在内的农村或城市贫困家庭”[5],职业教育已成为民族地区贫困子女摆脱贫困的重要途径。三是面向文化水平较低的农牧民开展保障性职业培训,如田间地头培训、小额信贷的实用技术培训等,保障民族地区贫困农户在实现技能脱贫的同时提升其脱贫的可持续性。有针对性的民族地区职业教育扶贫方案体现了“智志双扶”的内生性扶贫理念,为民族地区职业教育巩固脱贫攻坚成果赋能乡村振兴提供了精神保障。

(三)坚持聚焦区域发展的民族地区职业教育帮扶方略

我国民族地区贫困治理和乡村振兴面临众多挑战的一大核心原因在于地理位置的限制,由此引发物质条件、经济水平、社会文化发展滞后,劳动力水平与行业产业需求不适配等现象。作为乡村振兴的重要战略,发展聚焦民族地区区域特征的职业教育能够为民族地区的经济发展和现代化建设注入长久生命力。纵观我国民族地区职业教育助力脱贫攻坚的发展历程可以看出,我国民族地区职业教育扶贫工作聚焦区域发展,其包含两方面内涵:一是关注民族地区产业发展与相关产业技能培训;二是关注东西部区域职业教育的协作发展和援助工程。

从民族地区产业发展来看,民族地区职业教育帮扶工作须根植于独具特色区域文化土壤,在民族文化的支撑下有效开展。我国大力扶持特色产业,2015年文化部提出“非遗扶贫”的扶贫新路径,旨在依托少数民族非遗文化进行相关技能培养,变民族地区贫困人口为手工艺人,在增加收入、实现脱贫的同时提升民族贫困地区人口的文化认同和文化自信。有调查显示,“截至2020年,内蒙古巴林左旗笤帚苗‘非遗+扶贫’产业带动8万贫困人口就业,累计带动近1万人稳定脱贫”[6],为民族地区特色产业文化推动乡村振兴带来显著效果。在特色产业的推动下,各地职业学校紧密联系当地实际,开设特色产业相关专业,如海南省依托民族贫困地区特有的自然人文、民族特色文化、地方特产等资源,培养旅游、中草药、传统技艺等特色产业相关人才;四川、云南等少数民族聚集地充分利用旅游资源,在职业教育中重点培养助力民族特色文化发展的服务第三产业的人才[7];西藏地区职业学校主动适应区域特色,开设80余种专业,覆盖西藏地区特色农牧业和藏医药、藏毯、民族服饰等民族手工业,以及民族地区旅游业等,通过优化职业教育专业设置提高赋能脱贫攻坚的成效[8]。

从东西部区域协作发展来看,随着经济的发展,产业结构的升级,职业教育在区域经济发展中的作用越来越明显。我国东西部区域之间长期存在发展不均衡的现象,东西部协作是在乡村振兴进程中缩小西部欠发达民族地区同东部发达地区之间差距的重要战略。为促进民族地区经济发展,提升民族地区职业教育的教学质量和水平,我国积极推动东西部职业教育协作计划,由“输血式”扶贫向“造血式”扶贫转型,力图实现东西部区域的互利共赢。习近平总书记指出,“靠过去单一的、短期的、救济式的送钱送物难以从根本上解决问题”,应着眼于西部地区的丰富资源和发展潜力,“动员东部地区企业广泛参与”[9]。基于此,各省积极开展民族地区职业教育东西协作行动计划,如河北省扩大支持东西部城市职业院校招收片区学生规模,将西藏、新疆南疆三地州和青海藏区的对口招生任务纳入对口支援规划中[10];江苏面向大理州、普洱市开展中职兜底招生行动、实施职业教育基础能力提升计划等相关工作[11]。我国广泛开展职业教育东西协作行动,在资金、技术、人才等方面予以全方位支持,真正实现了民族地区职业教育的“造血式扶贫”,为民族地区职业教育赋能乡村振兴搭建起跨省跨区域的合作沟通桥梁。

(四)坚持从“有学上”到“上好学”的民族地区职业教育帮扶保障

普及教育是我国脱贫攻坚和乡村振兴工作的根本大计,让民族地区贫困家庭子女接受公平且有质量的教育,在实现“有学上”的基本诉求基础上实现“上好学”,能有效提升民族地区群众接受职业教育的质量。在此过程中,经费支持和保障力度对民族地区职业教育是否能取得帮扶实效具有至关重要的作用。为深入贯彻落实“中央财政专项扶贫资金,增长幅度要体现加大脱贫攻坚力度的要求”,中央和地方共同加大民族地区职业教育财政资金保障力度,尤其是针对“三区三州”地区专门出台了《深度贫困地区教育脱贫攻坚实施方案(2018-2020年)》和《关于进一步加强财政投入管理深入推进“三区三州”教育脱贫攻坚的指导意见》,明确指出“中央相关教育转移支付存量资金优先保障、增量资金更多用于‘三区三州’教育发展和建档立卡贫困学生受教育的需要”[12]。

具体而言,我国大力推进民族地区职业教育保障体系建设,针对民族地区中等职业教育实施免学费和国家助学金政策,高等职业教育享受“奖助贷勤补免”和入学绿色通道等多元资助政策,“雨露计划”更进一步加大了对民族地区贫困家庭子女参与职业教育的扶持保障力度,多种手段并驾齐驱助力贫困学子上学问题。自我国建档立卡政策实施以来,家庭成员享受过学生资助政策的建档立卡户807.1万户,其中中等职业学校免学费103.9万户,雨露计划160.7万户。甘肃甘南州的天津援藏特困生高中班项目、援藏建档立卡特困生助学项目从2016年至2018年招生388人,援助资金539.49万元[13]。学校建设层面,我国致力于加强职业学校基础设施和实训基地建设,2018年《深度贫困地区教育脱贫攻坚实施方案(2018-2020年)》明确提出,省级统筹职业教育资金,支持“三区三州”每个地级市(州、盟)建设好一所中等职业学校[14],民族地区职业学校设施设备条件明显改善。师资队伍建设方面,我国加速推进民族地区职业教育师资扶持工作,选派中等职业学校校长到东部优质职业学校进行能力提升培训,开展针对民族地区职业教育紧缺专业教师的定向培养计划,建立名师工作坊,提升教师专业能力和教学能力。通过对学生、学校、教师的全方位多层次扶持,我国构建起比较完善的民族地区职业教育帮扶保障体系,更好地实现对民族地区学子从“有学上”到“上好学”的基本保障,民族地区职业教育的质量保障体系建设是乡村振兴战略的一大关键举措。