中国职业教育管理体制的变迁逻辑与绩效评价

作者: 谢德新 向明洁

摘 要 管理体制是职业教育治理体系和治理能力现代化的根本保障,是推动现代职业教育高质量发展的前提条件。新中国成立以来,职业教育管理体制经历了探索时期、剧变时期、恢复完善时期和深化改革时期的变迁历程,呈现出兼具断裂均衡和关键节点、路径依赖和渐进转型的混合模式。宏观上经济体制的引领、政治体制的完善、文化观念的影响,微观上产业结构转型升级、产教融合持续深化和个人需求发展变化成为形塑其变迁的重要推动力。通过对体制变迁带来的绩效进行分析发现,中国职业教育管理体制由“差序格局”向“团体格局”转变,促进管理部门的有效协同;由“集中统一”向“分级管理”转变,保持管理权责的合理张力;由“单一主体”向“多元主体”转变,激发不同主体的办学热情;由“封闭管理”向“开放管理”转变,提高管理的民主化水平。

关键词 职业教育;管理体制;历史制度主义;变迁模式;变迁动力;制度绩效

中图分类号 G719.2 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2023)30-0028-09

职业教育是与普通教育具有同等重要地位的教育类型,是国民教育体系和人力资源开发的重要组成部分[1]。2019年1月,《国家职业教育改革实施方案》(以下简称“职教20条”)提出,完善国家职业教育制度体系,深化办学体制和育人机制改革。在职业教育管理制度、管理体制与运行机制之间,存在着制度形塑体制、体制反馈制度、机制实践制度的关系。教育管理乃至所有的管理制度,基本上都经历了一个从经验、认知管理到理性、法制管理的转换过程[2]。新中国成立以来,职业教育管理如何从经验、认知管理逐步转换到理性、法制管理?这种转换对职业教育管理体制与运行机制产生何种影响?历史制度主义是融合制度分析方法和历史分析方法于一体的分析范式,主要聚焦历史过程和中层结构的制度分析,能为中国职业教育管理体制的发展脉络与变迁逻辑提供解释性意义、描述性意义和建构性意义。为此,运用历史制度主义理论框架,深描和剖析中国职业教育管理体制变迁的轨迹、模式和动力,反思其变迁带来的绩效变化,为推动职业教育治理体系与治理能力现代化,以及现代职业教育高质量发展提供支撑。

一、分析框架:历史制度主义

20世纪90年代初,美国学者斯科克波尔(Skocpol,T.)、瑟伦(Thelen,K.)和斯坦默(Steinmo,S.)等人提出“历史制度主义”概念,此后逐渐为学界所关注,并发展为当代西方社会科学的主要分析范式之一,也是新制度主义社会科学的一个重要流派。

历史制度主义以制度脉络为重点,以历史情境为依据,综合结构分析范式和历史分析范式,形成结构性大事件分析法。其中,结构分析范式强调政治、经济、文化等宏观因素对制度安排的决定作用[3],同时也重视作为自变量的制度与行为的互动对其他要素的影响,如制度关涉对象的机会、限制、偏好等,即所谓的“制度效能”。历史分析范式着眼于特定时间点和时间序列来展现具体制度变迁的轨迹和规律,包括变迁的“路径依赖”和“关键节点”(“历史否决点”),不同政治力量之间的较量是制度变迁的动力机制。重视历史的价值、制度和结构对行为的特有影响,以制度研究为核心,主要关注历史变迁中的制度如何发展,制度如何影响个体行为,以及如何与个体互动等主要特征。

历史制度主义有助于更好地理解与解释制度的产生背景、变迁机制以及如何影响个体行为等。它超越了一般的制度研究框架,关注中观层面的制度分析,既把制度视为因变量,又把制度视作自变量。历史制度主义已广泛运用到社会科学研究中,其同样适用于分析中国职业教育管理体制的变迁。一是中国职业教育管理体制存在突变和渐变,其间的重大事项成为影响中国职业教育管理体制的关键节点,历史制度主义主张的渐进性制度变迁的基本理念和逻辑,适用于分析中国职业教育管理体制的历史和现实。二是权力的斗争与联盟普遍存在,中国职业教育管理体制的变迁也存在不同社会政治力量的较量和博弈。三是历史制度主义理论是一种中层制度理论,中国职业教育管理体制是政府管理的中层领域,其管理体制的变迁历程具有代表性、典型性。历史制度主义能为新中国成立以来职业教育管理体制的变迁研究,提供一个新的思路和分析工具。因此,本文将中国职业教育管理体制作为因变量,探索其变迁的历史脉络、基本模式和主要动力,同时又将其作为自变量,分析其变迁带来的相关绩效。

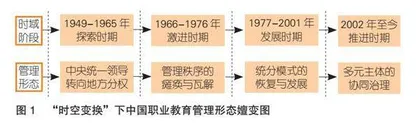

二、中国职业教育管理体制变迁的轨迹

“变”是历史的最大特性,对历史进行分期,其目的是找出“变点”,通过观察历史的“质变”与“量变”,了解不同时代的基本特性[4]。根据历史制度主义的“关键节点”(Critical Juncture)和“阈值效应”(Threshold effect),伴随着政治、经济和教育文化事业的发展,新中国成立以来的职业教育管理体制经历了探索、激进、发展、推进的时域阶段,并呈现出不同管理形态的历史特征,见图1。

(一)探索时期:由中央统一领导转向地方分权(1949-1965年)

新中国成立之初,为使职业教育同社会主义政治制度和国民经济建设相适应,政府对旧的职业教育进行改造,初步形成了中央统一领导的管理体制。1958年我国进入全面建设社会主义时期。这一个阶段,我国教育行政管理体制进行了两次变革,职业教育管理体制也进行相应的调整,持续在“分—散—分”的管理模式中寻找平衡点,呈现出两阶段的特征。

1.中央统一领导模式的形成(1949-1957年)

1949年12月,第一次全国教育工作会议强调“今后若干年内着重发展中等技术学校”,这是我国中等职业教育复兴的重要开端。1952年3月,政务院在《关于整顿和发展中等技术教育的指示》中对中等技术教育做出相关规定,确立了中专教育的基本制度。同年11月,中央人民政府决定将中等技术教育管理职能划归到高教部的中等技术教育司,地方高等教育局管理地方的中等职业教育,进一步明确了中等技术学校统一由教育部领导,各地教育部门对职业教育管理实施职责分工;各业务部门可直接决定学校的具体设置,如办学的变更、停办、经费开支、分科、专业课程,以及实习实训、毕业生分配等事项。1953年,政务院决定将全国技工学校划归劳动部门综合管理,明确劳动部门在社会建设中担负着技术技能人才培养的使命。1954年后,劳动部相继出台《技工学校暂行办法(草案)》《工人技术学校标准章程(草案)》《技工学校编制标准定额暂行规定》,逐渐向集中管理过渡。1954年9月,政务院在《关于改进中等专业教育的规定》中,明确中等专业学校办学章程批准、职业学校学制等内容,加强对中等专业学校的领导。至此,我国中等专业教育制度基本确立,集中统一领导的中等职业学校管理体制也基本形成。

这一阶段,除中等师范学校外,包括职业教育在内的各类中等专业学校均由中央各业务部门直接管理,形成了职业教育管理体制集中统一领导的模式。这种模式对我国职业教育的发展起到了重要作用,为国民经济的快速恢复和发展提供了大批合格的初、中级技术技能型人才。

2.地方分权管理模式的探索(1958-1965年)

1958年4月,中共中央在《关于高等学校和中等技术学校下放问题的意见》中要求,某些专业学校和中等技术学校继续由教育部或中央有关部门直接领导,各省(市)、自治区担负起管理工作[5]。这是新中国成立后,第一次对职业教育管理体制进行改革,管理权力开始“下移”,但各部门的分工并未明确。同年5月,建筑工程部在《关于建筑企业下放问题的报告》中强调,大部分中等技术学校下放到地方管理,少数保留双重领导的管理方式,具体做法和省市协商后再定。同年8月,根据中央集权和地方分权相结合的原则,中共中央、国务院在《关于教育事业管理权力下放问题的规定》中明确要求,无论公办或民办职业中学、中等专业学校的设置和发展,均由地方自行决定[6]。同年9月,为充分调动地方办学的积极性,中共中央、国务院在《关于教育工作的指示》中提出,要多快好省地发展教育事业,加快形成教育部门办学和业务部门办学、中央办学和地方办学、国家办学和厂矿、企业、农业合作社办学并举的局面[7];同时,为了提高地方教育部门的积极性,中等专业学校和技工学校下放到各部所直接领导的厂矿、企业、农场管理[8]。这一时期,职业教育管理体制呈现出“中央领导与地方分权、统一性与多样性”的特点,中央关于职业教育管理权限下放的决心更坚定、内容更全面、涉及范围更广,但由于缺乏管理经验,加上地方盲目发展职业教育,一定程度上脱离了经济社会发展的实际[9]。

为改变这种状况,我国教育行政管理体制进行第二次改革。1963年6月,中共中央、国务院在《关于加强高等学校统一领导分级管理的决定(试行草案)》中重申,中央和省(市、自治区)对教育事业集中统一领导,并实行两级管理制度。1964年3月,国务院进一步明确,技工学校的综合管理工作由劳动部划归教育部,教育部设职业教育司负责管理全国技工学校和城市、乡村职业学校。这一阶段,我国职业教育管理权限逐渐下移,呈现中央各部门、地方产业部门、教育部门、劳动部门以及厂矿事业单位办学并举的局面。在中央集中统一管理模式之下,职业教育管理体制的地方分权模式初步形成。

(二)剧变时期:管理秩序的瘫痪与瓦解(1966-1976年)

“文革”开始后,国家教育行政管理机构遭受破坏,中等专业学校和技工学校被撤销或停办,职业教育管理秩序陷入瘫痪状态。1967年5月,《中共中央、国务院、中央军委、中央文革小组通知》要求,所有半工半读的学生回原生产单位或本校参加生产劳动和复课闹革命,中等专业学校、技工学校、职业学校、厂矿企业合资学校先后实行军管,并由工宣队进驻。1969年,教育部全体干部下放安徽“五七干校”。1970年6月,根据中共中央的批示,临时设立国务院教科组,初步恢复对教育事业的领导与管理,但有关部委和地方教育行政机构仍处在瘫痪状态。同年7月,高等教育部和教育部合并为教育部,中断长达四年的教育行政机构逐渐恢复运行[10]。

1973年7月,国务院在批转国家计委和国务院科教组《关于中等专业学校、技工学校办学中几个问题的意见》中指出,各地区和有关部门应注意抓好典型、总结经验做法,办好这些学校。这是“文革”期间职业教育办学管理的重要文件,但囿于政局混乱,职业教育管理体制的恢复比较有限。

(三)恢复完善时期:统分模式的恢复与发展(1977-2001年)

“文革”结束后,党的工作重点逐渐转移到以经济建设为中心的社会主义现代化建设。随着社会主义计划经济体制的改革,我国职业教育获得较大的发展空间,职业教育管理体制不断变革,呈现出从恢复到完善的统分发展特征。

1.统分结合模式的恢复(1977-1990年)

1978年,技工学校综合管理由教育部划归国家劳动总局。1980年10月,教育部在批转辽宁省《关于中等教育结构改革情况和今后意见的报告》中,建议成立省级中等教育结构改革联席会议,由省级政府领导,教育、劳动主管部门负责,省计委、劳动、财政、农业等有关部门参与,地方自主管理中等以下的职业技术教育。由此,我国逐渐形成“在中央统一领导下分级、分工办学,按系统归口”的职业教育管理体制。1983年5月,教育部等四部门在《关于改革城市中等教育结构、发展职业技术教育的意见》中要求,各级政府加强对职业技术教育的统一领导,计委、劳动人事、财务等部门加强协作、明确分工、明晰权责。1985年5月,《中共中央关于教育体制改革的决定》标志着新一轮教育管理体制改革开启,改革的重点之一是中央下放权力给地方,地方逐渐放权到乡镇,教育领导部门放权给校长[11]。1986年7月,第一次全国职业教育工作会议指出,我国职业教育要逐渐形成地方统筹管理,相关部门积极参与,职业学校拥有较大办学自主权的管理体制。同年10月,国务院在批转的《关于全国职业技术教育工作会议情况的报告》中指出,国家教委统筹管理全国职业技术教育事业,经济、财政、劳动人事等部门协同分管相关工作,地方政府统筹领导地方职业技术教育。这一阶段,为了加强职业教育的统筹管理,调动各业务部门的积极性,我国职业教育管理权力持续“下放”,地方政府在职业教育管理中的统筹协调和分工负责的作用日益彰显,逐渐形成“统一管理,分工负责,通力协作”的统分结合模式。这是“文革”后,我国职业教育管理体制改革的重要探索,在中央统一领导下,各部门具体分工和责任落实的协调机制初步形成。

2.统分结合责权的明晰(1991-2001年)

1991年10月,国务院在《关于大力发展职业技术教育的决定》中强调,国家教委负责统筹协调指导职业技术教育发展,地方尤其是市、县是发展职业技术教育的责任主体。为此,我国职业教育逐步形成“国家宏观领导,地方负责,分级管理,政府统筹,以市、县为主”的管理体制[12]。这对包括职业培训在内的职业教育办学规模、法律地位、权责明晰起到重要的推动作用。1993年2月,中共中央、国务院在《中国教育改革和发展纲要》中指出,地方政府统筹管理中等及以下教育,各级教育部门负责管理以学历教育为主的职业学校和成人学校,各级劳动人事和相关业务部门负责职业培训和在职的岗位培训。这一阶段,我国高等职业教育崛起,办学规模不断扩大,中高职发展齐头并进,职业教育管理分工不断细化,统分结合的权责进一步明晰。