职业技能培训如何影响农户相对贫困

作者: 杨媛

摘 要 当前我国正在实施“国家乡村振兴重点帮扶地区职业技能提升工程”,基于2022年重庆市4个国家乡村振兴重点帮扶县1414个农户样本的调查数据,运用Probit模型实证分析显示,参与职业技能培训能显著减缓农户的客观和主观相对贫困程度,其作用渠道是人力资本机制和社会资本机制,且人力资本机制作用相对较强。然而,心理资本机制在技能扶贫中尚未发挥明显作用,不能有效降低主观相对贫困发生率。通过进一步的比较分析显示,人力资本对农户客观相对贫困的作用效应要强于对主观相对贫困的作用效应,社会资本反之。而异质性检验表明,参与非农职业技能培训农户的人力资本减贫机制和社会资本减贫机制同样存在,两大机制对主客观相对贫困的作用效应均强于参与农业技能培训农户;心理资本机制也抑制了参与非农职业技能培训农户的主观相对贫困发生率。

关键词 职业技能培训;农户;主观相对贫困;客观相对贫困;乡村振兴

中图分类号 G725 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2023)31-0060-07

一、问题的提出

随着绝对贫困问题的历史性解决,我国进入一个转型性相对贫困与扎实推进共同富裕的新阶段[1]。相对贫困是指一部分人相对于另一部分人更加贫困,或者一部分人的收入远低于平均水平的现象,“十四五”期间我国相对贫困人口规模在2亿人左右[2]。面对规模庞大、覆盖广泛、需求多样的新贫困群体,职业技能培训被赋予更大的使命和更高的期待。党的二十大报告明确要求“增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力”,2021年,人社部等四部委印发的《“十四五”职业技能培训规划》提出“对符合条件的脱贫家庭开展技能帮扶工作”。2022年,人社部、国家乡村振兴局印发的《国家乡村振兴重点帮扶地区职业技能提升工程实施方案》提出,“十四五”期间要面向帮扶家庭累计开展职业技能培训不少于300万人。那么,当前实施的“国家乡村振兴重点帮扶地区职业技能提升工程”对农户相对贫困产生了怎样的作用?职业技能培训作用农户相对贫困的机制是什么?这些“黑箱”问题的破解,对于“十四五”期间制定更为精准的技能帮扶方案,助力共同富裕与中国式农业农村现代化建设具有重要作用。

从已有研究来看,学者们肯定了职业技能培训对减贫增收的促进作用,但主要探讨的是职业技能培训对绝对贫困的影响[3][4][5]。近年来,随着扶贫重点向相对贫困拓展,一部分文献开始关注职业技能培训与相对贫困的关系,归结起来主要集中在三个方面。首先,从相对贫困人口自身特征来看,无论是刚刚摆脱绝对贫困的农民,还是被排斥在城市制度之外的农民工和城市制度内的贫困群体,他们的共同点是技能水平偏低[6]。而参与技能培训可有效改善这一状况,提高其就业能力和收入位次,降低相对贫困脆弱性[7]。其次,从技能致贫的机理来看,低技能劳动力的从业知识和技能往往不足,人力资本存量水平低,更易受到可行能力限制、制度排斥以及经济增长方式转变冲击(包括技术革新)[8],从而产生明显的“相对剥夺感”,使其陷入相对贫困[9]。最后,从量化的经验证据来看,一部分学者基于2016年、2017年的微观调查数据开展实证研究,发现参与职业技能培训能有效降低农户的相对贫困发生概率,且存在一定的异质性[10][11]。

综合来看,学者们对职业技能培训影响相对贫困的机制还缺乏关注,并没有打开“黑箱”而得出明确的结论。相对贫困不仅是物质层面的客观收入贫困,更是一种精神层面的主观感受贫困[12],应分别度量、分别检验。为此,本文基于“国家乡村振兴重点帮扶地区职业技能提升工程”这一新的背景,基于重庆市的调查数据,实证考察新一轮职业技能培训对农户客观和主观相对贫困的影响效应与机制,并对非农职业技能培训进行异质性检验,最后提出针对性的政策建议。

二、理论分析与研究假设

(一)机理框架

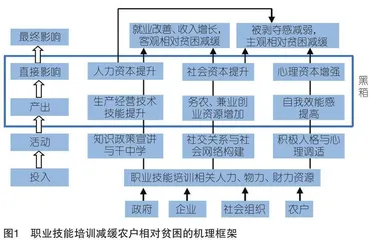

借鉴世界银行贫困与社会影响评价(PSIA)的框架体系和瑞士发展合作署扶贫项目影响评估(PPIA)的标准体系,本研究建立了包含投入、活动、产出、直接影响和最终影响等环节的职业技能培训减缓农户相对贫困的机理框架,见图1。从图1可知,“投入”和“活动”是输入体系,构成职业技能培训单元;“产出”和“直接影响”是过程体系,犹如未知的影响机制“黑箱”;“最终影响”是输出体系,构成相对贫困单元。由此,职业技能培训在政府、企业、社会组织和农户的多方参与下,合力投入大量人力、物力、财力,共同推动相关活动开展,并形成一系列产出和直接影响,最终促进主客观相对贫困减缓。

(二)研究假设

一是职业技能培训让农户获得知识和新技术。借助实用的培训项目,能帮助农户丰富就业创业知识,积累先进种植养殖经验,树立现代市场经济观念和营销管理理念,懂得国家农业发展政策,补齐自身在现代农业生产、加工、经营等方面的知识技能短板。同时,通过举办农技人员面对面指导、专家手把手示范等“干中学”系列活动,让农户掌握一门或多门实用农业技术和致富本领[13]。参与培训农户不仅革新了生产经营方法、技术和模式,农业产出不断增加,经营效率稳步提升;还因获得更多的农牧业生产信息而降低盲目生产、被动经营的概率,提升风险预警和防范化解能力,这将有助于参与培训农户朝着新型农民、职业农民方向发展,形成人力资本相对优势,使得经营性收入增长、收入位次提高,最终减缓客观相对贫困程度。与此同时,参与职业技能培训还能让农户自我满足感得到提升,经济地位感知有效改善[14],使主观相对贫困的发生率下降。据此,本研究提出假设1:

H1:职业技能培训通过提升农户人力资本减缓客观和主观相对贫困。

二是职业技能培训唤醒农户主体意识,促进其自我发展。针对性地开展国家通用语言文字、社会常识、社交礼仪等通用能力培训,能逐步提高农户的社会化意识、组织观念、沟通协调能力以及人际交往思维,拓宽其社交关系,提升他们在村落社区的影响力和话语权。同时,职业技能培训本身也是一种对外交流活动,能让农户获取新的人脉关系,构建更广泛的社会网络。而社交关系和社会网络的丰富多元,能拓展农户可利用的社会资源,为科学生产、主动营销、线上经营等奠定良好的外部基础,兼业渠道和创业机会也相对增加[15]。这实质上是提升农户的社会资本,让其不再是封闭、孤立、被动的农业生产个体,而是逐渐具备捕捉外部可用资源的“新农人”。使参与培训农户收入来源更趋多元化,自我期望和公平感持续提升,客观和主观相对贫困发生率降低。由此,本研究提出假设2:

H2:职业技能培训通过提升农户社会资本减缓客观和主观相对贫困。

三是职业技能培训通过心理干预和文化精神渗透,将农户“志气”扶起来。“相对剥夺感”是关于群体行为的理论,美国社会学家默顿认为,相对剥夺感是一种自我感知的心态,当人们觉得穷的时候,不是因为本身穷,而主要是来自他的参照系[16]。职业技能培训提高的正是农户的自我效能感,让其具备乐观、希望和韧性的积极心理,主动与“等靠要”等旧观念、“穷根难断”等旧心理决裂。尤其是一些励志人物、成功案例、自我管理的主题培训,能极大激发农户的自信心、工作积极性等,培养其现代产业发展所需的分工合作、循规守法、诚实守信、创新求真等文化精神。同时,一些心理资本培训项目能积极疏导农户的消极心理状态和封闭性人格,强化其信任基础和合作倾向,让心理调适到正常状态。心理资本存量的提升,能让农户对贫困问题积极归因,降低被剥夺感,减缓主观相对贫困。为此,本研究提出假设3:

H3:职业技能培训通过增强农户心理资本减缓主观相对贫困。

四是农业技能培训和非农技能培训对相对贫困的影响存在差异。前者主要面向本地农业就业的种植养殖小农户和农业专业户,后者则重点针对本地或跨地非农就业的兼业农户和非农就业农户。一方面,非农职业技能培训有利于农户在非农领域谋取或更换工作岗位,而非农工作往往有更高的附加值,促进其人力资本、社会资本的加速积累,从而获得相对较高的工资性收入,最终越过相对贫困线,脱离客观相对贫困状态[17];另一方面,参与非农职业技能培训的农户对生活水平的预期相对较高, 相对应的是事业心更强、社交更积极、心理资本更高,对收入水平的自我评价偏向正面, 因而主观相对贫困得到减缓。此外,非农就业促进农户参与更多的社会保险项目[18],进而对未来的预期会有更多的保障,其陷入相对贫困的可能性也就越低。为此,本研究提出假设4:

H4:非农职业技能培训能通过机制“黑箱”更好地减缓客观和主观相对贫困。

三、模型、变量与数据

(一)模型设定

首先,本研究设定职业技能培训影响农户相对贫困的基准Probit模型:

Pr(Pi=1)=Ф(β0+β1Vi+β2Xi)

其中,Pi表示第i个农户是否处于相对贫困的二值虚拟变量,V是职业技能培训,X表示控制变量。根据以往研究经验,将性别(G)、年龄(A)、地理位置(L)、经营面积(C)、家庭财富(W)、健康状况(H)等6个方面设为控制变量。

根据研究假设,分别加入机制变量人力资本(E)、社会资本(S)和心理资本(M),以及它们与职业技能培训(V)的交叉项,如果交叉项通过显著性检验,即表明前述作用机制成立,相应的模型如下:

Pr(Pi=1)=Ф(β0+β1Vi+β2Vi×Ei+β3Ei+β4Gi+β5Ai+β6Li+β7Ci+β8Wi+β9Hi)

Pr(Pi=1)=Ф(β0+β1Vi+β2Vi×Si+β3Si+β4Gi+β5Ai+β6Li+β7Ci+β8Wi+β9Hi)

Pr(Pi=1)=Ф(β0+β1Vi+β2Vi×Mi+β3Mi+β4Gi+β5Ai+β6Li+β7Ci+β8Wi+β9Hi)