转型期我国中等职业教育投入“中部塌陷”问题研究

作者: 黄旭中 熊芯蕊 马丹 郝以谱

摘 要 充足、均衡的教育投入是保障新时期中等职业教育转型发展的重要基础。基于2010-2019年省级面板数据发现,近年来我国中部地区中等职业教育投入存在“水平塌陷”和“增长塌陷”的双重塌陷问题。收敛性分析发现,中等职业教育投入存在全域性收敛趋势,但地区间差异不收敛,且中部地区将长期陷入“低水平均衡陷阱”。Blinder-Oaxaca分解结果表明,地方经济发展水平、财政转移支付、城镇化率、产业结构是“中部塌陷”问题的主要成因。为此,应加快落实“中部崛起”战略,为中等职业教育投入增长赋能增效;加大政策支持力度,向中部地区倾斜更多教育资源;强化教育治理,吸引社会力量加大投资力度,多措并举打破中等职业教育投入“中部塌陷”囹圄。

关键词 中等职业教育投入;中部塌陷;水平塌陷;增长塌陷;低水平均衡陷阱

中图分类号 G718.3 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2023)33-0055-09

一、问题提出

充足、均衡的教育投入是新时期推动中等职业教育改革转型、多元发展和质量提升的重要保障。虽然,在系列政策法规的引导下,国家对职业教育的重视程度以及资源投入力度逐年增长;但是,职业教育办学成本一般是普通教育的3倍左右,而我国中职生均教育经费投入低于普通高中,增长速度更慢,教育资源仍不充足[1]。同时,中等职业教育投入的区域、省际不均衡问题日益凸显,生均经费极差率、基尼系数逐年扩大[2],“中部塌陷”趋势已初见端倪。在此情形下,轻视中等职业教育投入不均衡问题,维持现有教育资源配置格局,势必会影响新时期中部地区①中等职业教育保障基本就业、输送优质生源、实现教育公平等多重使命的实现。对此,本文以“中部塌陷”为关键词切入研究,系统探讨中等职业教育投入的“中部塌陷”问题及其成因,探索有效的政策建议,以期对促进中等职业教育投入均衡化,保障公平而有质量的中等职业教育,为“中部崛起”战略提供助益。

“中部塌陷”概念源于经济学研究,指中部地区经济发展落后于东西部地区的现象,包括经济总量、发展水平和增长速度等[3]。此后,教育学者将“中部塌陷”概念引入教育领域,从教育投入的“人、财、物”视角分析我国教育发展的地区差异[4],其中普通教育的“中部塌陷”问题受到颇多学者的关注与讨论[5][6][7][8]。而职业教育相关研究也探讨了职业教育经费投入的区域差异,其描述性分析也发现中部地区生均教育经费低于东西部地区[9][10],存在“中部塌陷”问题。但相关研究指标较为单一,仅从财力投入视角分析不足以反映中等职业教育投入“中部塌陷”全貌;研究思路侧重于描述中等职业教育财力投入的“水平塌陷”,未涉及“增长塌陷”问题的讨论;研究数据采集时间较早,无法反映新时代我国中等职业教育投入区域差异的变化。基于此,本文利用2010-2019年统计年鉴及公开数据,通过描述性分析、面板数据回归、Blinder-Oaxaca等方法系统分析中等职业教育投入“中部塌陷”现象,并回应以下三个重要问题:第一,中等职业教育投入是否存在“水平塌陷”问题?在财力投入、人力投入、物力投入上表现出何种特征?是部分指标的“局部塌陷”还是投入水平的“整体塌陷”?第二,中部地区中等职业教育投入是否存在“增长塌陷”问题?全国及各区域中等职业教育投入在长期发展中是否会收敛趋同?中部地区中等职业教育投入增长存在什么问题?第三,中部地区中等职业教育投入塌陷的成因是什么?影响地区间中等职业教育投入差异的因素是什么?

二、研究设计

(一)投入指标选取及说明

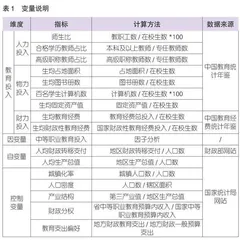

一般而言,教育投入可以划分为财力投入、物力投入和人力投入三类。在借鉴已有研究基础上,本文选取了以下反映中等职业教育投入水平的指标,见表1。其中,财力投入包括生均教育经费和生均财政性教育经费;人力投入包括师生比(其数据结果越大,代表中等职业教育的人力投入越大)、合格教师占比、高级职称教师占比;物力投入包括生均占地面积、百名学生计算机数、生均图书册数、生均固定资产值。需要特别说明的是,为了保持统计口径的一致性,本文的数据不包含技工学校。

为了实证探讨“中部塌陷”问题的成因,本文借鉴已有研究[11][12],进一步采集了人均生产总值、人均财政转移支付、城镇化率、产业结构、财政分权、公共财政教育支出偏好数据,采用Blinder-Oaxaca分解方法分析中等职业教育投入地区间差异的主要成因。

(二)数据来源与处理

本文研究数据的时间跨度为2010-2019年,相应数据主要来源于历年《中国教育统计年鉴》《中国教育经费统计年鉴》以及国家统计局、财政局官网。在数据采集基础上,为了消除不同年份物价变动的影响,本文统一使用GDP平减指数,以2010年为基期,对教育经费投入、国家财政性教育经费投入、固定资产值、地区生产总值和地区财政转移支付指标进行统一调整。此外,不同计算方法会对数据分析结果产生一定影响,本文在计算中等职业教育投入地区差异时,先将各省指标按地区加总得到地区数据后再进行除法运算,而不是以省为单位计算生均数据或比例数据后再加权到区域层面。

三、中部地区中等职业教育投入的“水平塌陷”问题

(一)中等职业教育财力投入

图1表明,2010-2019年我国三大地区中等职业教育财力投入存在“中部塌陷”现象,中部始终低于东部和西部,生均教育经费与生均财政性教育经费的变化趋势大致相同,这表明国家财政性教育经费仍是多元投入体制下中等职业教育财力投入的主要来源,上述结果与已有研究发现基本保持一致。从变化趋势看,中东部财力投入差异呈持续扩大趋势,中西部财力投入差异有所波动。以生均教育经费为例,中东部差距从2010年的3303.0元/生扩大到2019年的8479.2元/生,增幅约156.7%;中西部差距在波动中有所缩小,2016年中西部差距达到最大值(1356.4元/生),2018年则又缩小到最小值(511.24元/生),但2019年中西部生均教育经费差距又有所扩大。

在多元投入体制下,非财政性生均教育经费投入,如民办学校举办者投入、事业收入等也是中等职业教育经费的组成部分。数据显示,2010-2019年,中部地区的非财政性生均教育经费投入长期高于西部地区,如2019年中部地区生均事业收入比西部高343.7元/生,民办学校举办者投入高36.9元/生。但中部地区非财政性生均教育经费投入的优势不足以弥补其财政性生均教育经费投入的劣势,导致中部地区中等职业生均教育经费投入始终低于西部地区。由此可见,中等职业教育财力投入的“中部塌陷”主要来源于国家财政性教育经费的差异。

(二)中等职业教育人力投入

图2表明,2010-2019年间中等职业教育师生比指标不存在“中部塌陷”特征,而是表现出东部大于中部大于西部的整体状况。然而,从变化趋势看,中东部师生比差距由0.48师/百生扩大到1.90师/百生,而中西部师生比差距由0.36师/百生持续缩小到0.06师/百生。如果维持上述趋势不变,中东部师生比差距将持续扩大,中西部差距将持续缩小,直至西部地区反超中部地区,中等职业教育师生比的“中部塌陷”特征将会出现。

与师生比指标不同,2018年以来中等职业教育合格学历教师占比已经表现出“中部塌陷”特征,且“塌陷”程度有进一步加深的趋势。2017年以前,中等职业教育合格学历教师占比表现出东部大于中部大于西部的特征,但中西部差距有逐年缩小趋势,两者差距由2010年的2.47个百分点缩小到2017年的0.14个百分点。2018年,西部地区合格学历教师占比反超中部地区,次年这一差距继续扩大到1.4个百分点。

相似地,2017年以来中等职业教育高级职称教师占比也表现出“中部塌陷”特征。2010-2019年间,东部地区中高级职称教师占比始终高于中部地区,且中东部差距逐年扩大,由2010年的0.7个百分点扩大到2019年的4.5个百分点。中西部高级职称教师占比则在波动中趋于稳定,如2010年西部地区高级职称教师占比高出中部地区0.05个百分点,2014年中部地区则比西部地区高0.9个百分点;但2017年以后中部地区高级职称教师占比持续低于西部地区,且两者的差距逐年增大。

(三)中等职业教育物力投入

图3显示,2014年以来我国中等职业教育生均固定资产值的“中部塌陷”态势持续扩大。2013年以前,我国中等职业教育生均固定资产值基本呈现东部大于中部大于西部的结果,中东部差距逐年扩大,中西部差距呈现先扩大后缩小的变化趋势。至2014年西部地区生均固定资产值(16488.73元/生)超过中部地区(15771.64元/生),且这一差距逐年扩大,2019年时中西部差距达到4451.41元/生。

与此相反,生均占地面积、生均图书数、百名学生计算机数并未表现出明显的“中部塌陷”。与其他投入指标不同,2016年以前,中部地区生均占地面积长期高于东部地区和西部地区,仅2017年以后东部地区(37.50m2/生)反超中部地区(35.79m2/生)。而2010-2019年生均图书数、百名学生计算机数表现出东部大于中部大于西部的整体趋势,仅2017年西部地区百名学生计算机数超过了中部地区。可见,整体而言,中等职业教育物力投入的生均占地面积、生均图书数和百名学生计算机数表现出东部大于中部大于西部的整体趋势,不存在明显的“中部塌陷”特征。这可能是因为在有限资源约束下,西部地区更重视中等职业教育财力投入和人力投入的增长及其收益,导致西部地区物力投入的增长相对乏力。

(四)中等职业教育投入水平

对于我国中等职业教育而言,其“中部塌陷”只是部分指标的“局部塌陷”?还是投入水平的“整体塌陷”?为了整体分析中等职业教育投入水平的地区差异,本文借鉴已有研究[13],采用因子分析方法对2010-2019年中等职业教育投入面板数据进行降维处理④。在提取公共因子的基础上,根据旋转后的公共因子方差贡献率加权计算得到中等职业教育投入水平的综合得分。由于因子分析计算获得的综合得分有正负值,本文通过0-1标准化生成取值范围为[0,100]的中等职业教育投入水平变量(Cronbach's α=0.64;KMO=0.82),其数值越大,表示中等职业教育投入水平越高。克隆巴赫系数检验结果和KMO检验结果表明,通过因子分析方法提取中等职业教育投入综合得分是合适且有效的。

图4显示,2010-2017年我国三大区域中等职业教育投入呈现东部大于中部大于西部的态势,其中中东部差距逐年扩大,中西部差距逐年缩小。具体而言,中东部差距由2010年的4.36扩大到2017年的11.45,增幅162.7%;中西部差距由2010年的2.52缩小到2017年的0.05,两者差距近乎持平。2018年以后,中东部差距继续扩大,而中西部则转变为西部地区反超中部地区,2018年西部地区中等职业教育投入比中部地区高0.29,次年这一差距继续扩大到0.75。综上,近年来我国中等职业教育投入水平已经表现出明显的“中部塌陷”特征,且“整体塌陷”程度有持续扩大趋势。

四、中等职业教育投入的“增长塌陷”问题

“分税制”改革后,我国区域教育发展不均衡问题日益引起学者的关注。在借鉴与引入经济增长收敛理论的基础上,教育学者逐渐开始关注与讨论各级各类教育发展的收敛性问题[14][15][16],但系统讨论中等职业教育投入收敛性的文献较少。当前,我国中等职业教育投入水平存在“中部塌陷”特征,中部地区中等职业教育投入水平低于东部和西部。那么,我国中等职业教育投入是否存在“增长塌陷”问题?从长远看,全国中等职业教育投入是否存在收敛性特征?能否在长期发展中趋同?东中西尤其是中部地区又会表现出何种特征?一般而言,σ收敛、β收敛和俱乐部收敛是常用评判收敛性的三种思路,本节借助上述思路分析2010-2019年我国中等职业教育投入的收敛性问题。