经济视角:我国政府支持高职教育发展投入机制探究

作者: 陈宝华

摘 要 经济观点认为,经费来源及到账方式深刻影响高等院校行为方式,或指向政府,或指向高等院校自身,或指向市场。我国政府高度重视高职教育的特色发展,积极推动高职院校不断深化产教融合。对某市一所综合性大学和一所职业技术大学预算报告的比较分析发现,职业技术大学行为方式指向市场的特征不明显,甚至还不如综合性大学。推动同市场需求相适应、同产业结构相匹配的高职教育建设,需要发生结构性、制度性的变革,需要加大政府经费投入,政策聚焦产教融合;优化经费到账方式,引导院校贴近市场;加强制度配套扶持,充分调动教师积极性。

关键词 经济观点;高职院校;普通高等院校;投入机制;产教融合

中图分类号 G718.5 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2023)34-0030-06

20世纪末期以来,我国高职教育规模实现了跨越式发展,为高等教育大众化做出了巨大贡献。然而,虽经长期努力,高职教育内涵建设所取得的成绩则远不如规模发展显著。最明显的是,产教融合作为现代职业教育的基本特征[1],仍是政府和高职院校推进内涵建设的重点,更是难点。2022年底,中办、国办印发的《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》(以下简称《意见》)强调,探索政府支持职业教育发展投入新机制。经济观点认为,高等学校行为受办学经费来源和付款方式影响,或指向政府,或指向高等院校自身,或指向市场。政府也可以通过投入机制的优化,引导高职院校行为更多指向市场,从而促进高职院校不断深化产教融合。本文拟从经济视角,以某市两所大学(一所综合性大学,一所职业技术大学)为案例,比较两所大学办学经费的异同,剖析政府在支持高职教育发展投入机制方面存在的不足,为探索政府投入新机制,促使高职院校真正实现产教深度融合提供积极的、有益的思考。

一、经济视角下的大学行为①

经济学家从宏观经济和微观经济两个层面对大学影响提出精辟观点,并深刻影响大学的变化和发展。宏观经济方面主要是人们所熟悉的人力资本理论,该理论认为投资高等教育的社会收益高于其他投资的平均收益,因而应该大力投资和发展高等教育。微观经济方面则是大学经费来源渠道、到账方式对大学行为方式的影响。本研究所探讨的经济观点主要是微观层面。

(一)“谁付账谁点唱”:大学受经费来源的深刻影响

从经济观点来看,大学同其他社会组织一样,其社会职能、发展目标、组织结构、运行机制以及组织中管理主体的行为等都受经费来源方意志的深刻影响。大学办学经费主要来自政府、大学自身和市场三个方面。政府通过增加投入、资源分配等政策迅速实现其在高等教育方面的工作重点,或保证指定任务按时按量高水平完成,或确保整个高等教育标准的一致性等。这些政策目标可能由中央政府或下级政府实施,也可能由政府把资源分配权力下放给相应的专业委员会根据既定的专业标准、程序进行分配。这种模式一直存在担心和指责:政府对大学学术自由的阻挠和威胁,可能出现投入与愿望失灵,有学者将这种失灵归纳为四种类型:政治决策失误、管理过度集中、管理机构低效和物品分配不平等[2]。

来自大学自身的办学经费主要包括大学自己拥有土地、财产或捐赠。大学自身经费使大学在其办学过程中自己拥有更多的话语权,享有更多财政自由,既不依靠市场,也不受政府过多的干涉。中世纪的大学就是显著例子,作为超然社会之外的“象牙塔”,单纯探求高深学问,为学术而学术。然而在现代社会,处于社会中心的大学无法脱离社会实际,否则将失去社会支持,也会丧失学术活力。

市场在大学资源配置和利用中发挥着越来越重要的作用,其通过利益动力不断调节大学和社会之间供给与需求的平衡,一方面更好地满足了社会经济发展日益变化的需求,另一方面也为大学自身发展带来更多有利条件。如果社会技术服务工作的收入高于教学工作,则教师们在满足正常教学规定的前提下就会把投入到社会技术服务工作的时间和精力达到最大限度。当然,市场给大学带来的弊病也是显而易见的,如大学学术自由精神的丢失、社会责任的迷失等。

(二)“付账的方式也是怎么唱的决定因素”:大学受经费到账方式的深刻影响

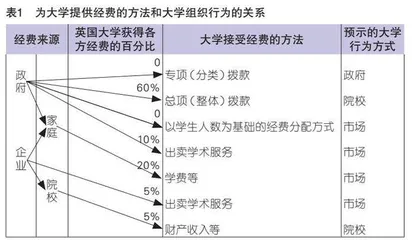

教育学家加雷斯·威廉斯认为,对于大学来说,不仅是“谁付账谁点唱”,而且付账方式也能决定具体唱的方式方法,支付大学经费的手段和方式对大学及其内部师生员工的行为方式有着非常重要影响。以英国大学为例,通过表1可知每种经费来源及到账方式给大学行为产生的影响[3]。

英国中央政府一战后向大学施加的作用和提供的经费一样越来越多,因而受到诸如影响大学学术自由、财政自治等的批评,从而改为政府通过大学拨款委员会把办学经费以总项拨款的方式直接付给大学。这种经费尽管来自政府并且占据大学所有经费的60%,但大学并非直接从政府获取,而是从大学拨款委员会以总项拨款方式获取,大学对该经费拥有完全自治权和支配权。所以,实质上该经费对大学来说是来自政府的永久性捐赠收入。又如,政府通过给学生家庭发放教育券,让他们根据自己的爱好和对未来的规划选择相应的学校、课程并支付教育券,而学校和教师用教育券兑换现金。政府通过这种经费到账方式刺激大学和教师不断关注、适应经济和社会的变化,尽可能满足学生、社会的需求。这种“用脚投票”的办法在20世纪70年代导致英国100多所大学停办,主要原因就是办学水平得不到社会认可,从而招生不足、资源枯竭[4]。

(三)构建科学调节的经费投入机制重要且迫切

大学是一个非常复杂的受各方因素相互作用、相互制约、相互促进的社会子系统,没有任何一种经费分配、到账制度是绝对和纯粹的,或者绝对的政府模式、绝对的大学模式、绝对的市场模式,更多的是相互叠加、相互调节。同时,保持和发展大学的多样性是社会的共识,不同类型的大学必然有不同的发展理念、目标、路径和行为方式,这就需要更多科学合理的经费投入制度予以引导和支撑。结合我国公办大学占高等教育主体地位的国情,政府是各类大学最有力的主导者和最主要的经费来源。相对大学和市场而言,一方面,政府应通过调整政府投入经费的到账方式,构建科学的调节机制,积极引导各类大学差异化、特色化发展;另一方面,各类大学也应根据自己的类型特点和发展目标,构建相适应的经费筹措渠道和运行机制,使发展目标和师生行为方式高度融合、互相支撑。例如,普通高等院校和高职院校因为办学职能、类型定位的不同,其办学经费来源和到账方式也应该不同。普通高等院校作为侧重学术性的组织机构,偏向基础性高深学问的探究和传播,获取经费的来源和方式所预示的行为方式更指向院校自身;高职院校作为侧重职业性的组织机构,偏向应用性高深学问的服务和传授,获取经费的来源和方式所预示的行为方式更指向市场。当然,在高等教育系统中普通高等院校属于“成功者”,高职院校则为“追随者”,两者之间的地位差异使得高职院校“学术漂移”的内在动力与生俱来[5]。因此,作为最大经费投入者,政府应积极主动构建科学调节的经费投入机制,加强对高职院校的引导。

二、普通高等院校与高职院校办学经费比较分析

为了更好地考察高职院校办学经费的筹措现状,本研究遴选某市两所市属公办大学(一所综合性大学,一所职业技术大学)的预算公开报告进行梳理和比较,主要是因为两所大学的政府拨款来源于同一个地方政府,可比性较强;职业技术大学办学实力比一般高职院校更强,位居高职教育的龙头地位,产教融合特色更加明显。同时,预算公开报告选2021年和2022年,主要是因为两所大学这两年报告数据统计口径一致,可比性较强。但遗憾的是,由于以前的预算报告统计口径变化较大,故未能对两所大学办学经费作更深入的纵向比较分析②。两所大学分别是:综合性大学A,致力于高水平大学和一流大学建设;职业技术大学B,积极探索校企双元育人模式,培养高素质技术技能人才,致力于一流职业技术大学建设。

(一)经费总量及生均情况比较:职业技术大学生均预算收入偏低

从表2可以看出,两所大学全日制在校生数均超过3万人,相比之下,A大学在校生规模稍大于B大学,A大学在校生包括本科生、硕士生和博士生,B大学在校生主要是专科生。从表3中可以发现,两所大学事业编制实有人数均达1000人以上,按年均计算,分别是1915人和1525人。两所大学除了事业编制实有人员以外,还有雇员和聘用人员,如2022年,A大学从基本支出工资福利列支的雇员314人、聘用人员3563人;B大学从基本支出工资福利列支的雇员(含老工勤)120人,聘用人员1385人。从表4中发现,如包括从基本支出工资福利列支的其他人员,B大学教职员工人数仅为A大学的52%。按这一口径简单计算2022年的教职员工与学生人数比例,A大学和B大学分别为1∶7和1∶11。

从表5中可以看到,两所大学2021年和2022年的平均年预算收入分别约为56亿和29亿,B大学2022年预算收入比2021年增加9.4亿,增幅高达39%,主要原因是教育费附加项目(包括世界一流职业院校建设,含“双高计划”建设项目、职业教育本科建设项目、部省共建重大项目专项等)增加约6亿元,增幅达91%;政府投资项目(包括“一流院校高水平实训室建设”设备购置项目)增加约0.6亿元,增幅92%;上级下达资金(包括中央质量提升计划、“一流高职院校结对帮扶计划”项目等)增加0.8亿元,增幅442%。如果考察两所大学的生均预算收入,从表6可以了解到,A大学每生每年预算收入为14.09万元、B大学为8.8万元,后者为前者的62.46%,职业技术大学的生均预算收入明显偏低。

(二)经费来源结构比较:职业技术大学政府财政依赖程度偏高

两所大学预算公开报告中的部门预算收入主要由政府预算拨款、财政专户拨款、单位资金和上年结余结转等四部分组成。上年结余结转是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,一般是政府采购和课题研究经费。为了更加清晰分析预算收入的来源和结构,本节内容不把结余结转资金列入讨论范围。

政府预算拨款是指本级政府财政当年拨付的资金。从表6中发现,两所大学的政府预算拨款金额和占比都比较高,B大学的占88.54%,比A大学的77.79%还要高出近11%。换言之,两所大学办学经费的主要来源是政府财政拨款,并且B大学对政府财政依赖程度更高,政府财政投入对B大学办学经费起直接的决定性作用。政府预算拨款的到账方式主要是生均定额拨款和上述表1中的按专项(分类)拨款两种。生均定额拨款主要是按全日制在校生数和拨款标准进行整体核算和拨付,例如,A大学拨款标准为每生每年2.03万元,B大学拨款标准为每生每年1.65万元。专项拨款则是根据大学建设与发展项目进行分类分批拨付,例如,A大学的专项拨款包括政府投资项目、高水平大学建设专项项目、财政各类科技研发项目以及高层次人才支持项目等,B大学的专项拨款包括公寓和体育馆、新校区开办费、部省共建重大项目专项、职业教育本科建设专项等。

财政专户拨款是指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入,包括学费、住宿费、培养费、培训费。表7中,A大学和B大学的财政专户拨款金额和占比分别是68919万元、25145万元和12.76%、8.81%,A大学的财政专户拨款金额比B大学多43774万元(B大学仅占A大学的36.48%),占比值则比B大学高约4个百分点。然而,A大学和B大学这两年全日制在校生数的平均值分别为39940人、32815人,A大学仅比B大学多7125人(B大学占A大学的82.16%)。A大学(主要是本科生)每生每年的学费为:理工、外语、体育类专业约6500元,文史类专业约5800元,平均约为6150元;B大学(主要是专科生)普通类专业学费为6000元,艺术类专业和A大学相同,均为10000元。两所大学学费收费标准差异不大,同时考虑A大学全日制在校生包括11080名硕士(学费标准为8000元),影响学费收入差额约为2050万元,这对两所大学财政专户拨款43774万元的差额来说影响不大。由此至少说明,一方面A大学的学费、住宿费、培养费、培训费的整体收入比B大学高;另一方面A大学对社会培训的收入更高,对社会服务贡献度更大。

单位资金主要包括事业收入、经营收入和其他收入。事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入资金,不包含教育收费收入;经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入资金;其他收入则指包括债务收入、投资收益等的其他收入资金。从表8中可以看到,A大学的事业收入占其单位资金总量的78.87%,但除此之外还有经营收入和其他收入,分别占13.71%、7.42%,而B大学的单位资金全部为事业收入,占100%。通过进一步分析A大学预算公开报告可以发现,A大学科研支出2022年比2021年预算增加54718万元,增幅145%,主要原因是2022年将竞争性科研项目收支纳入年初部门预算。

(三)经费到账方式所预示的大学行为方式比较:职业技术大学行为方式并不显著指向市场