角色理论视野下高职院校 “双师型”教师成长培育路径建构

作者: 符丹

摘 要 当前,我国在高职院校“双师型”教师发展规模上颇有起色,制度建设上颇有成效,角色定位上多重交织。从角色理论视野考量,高职院校“双师型”教师是职业场域角色、社会场域角色、家庭场域角色和自我场域角色组成的“角色集”。基于此,高职院校“双师型”教师成长培育路径是:强化角色意识,建立“角色冲突—角色适应”培育链路;提升角色认知,建立“角色期望—角色规范”合作链路;增进角色认同,建立“角色认知—角色行为”认同链路;增强角色技能,建立“角色学习—角色训练”生长链路。

关键词 高职院校;“双师型”教师;角色理论;成长培育

中图分类号 G715 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2023)34-0053-06

习近平总书记指出:“强教必先强师”[1],而“双师型”教师队伍建设直接关系到“源源不断培养高素质技术技能人才”[2]。2019年9月,教育部、发改委等四部门印发的《深化新时代职业教育“双师型”教师队伍建设改革实施方案》发布。2020年4月,教育部公布首批320个全国职业院校“双师型”教师队伍建设典型,“双师型”教师建设进入新的发展期。近两年,国家加大“双师型”教师培养力度,2022年5月,教育部办公厅发布《关于开展职业教育教师队伍能力提升行动的通知》,强调“形成团队建设网状体系,带动‘双师型’教师队伍整体建设”;2022年10月,教育部办公厅印发《关于做好职业教育“双师型”教师认定工作的通知》,国家层面的“双师型”教师认定全面启动;2022年12月,教育部公布170家国家级“双师型”教师培训基地,旨在“着力加强‘双师型’教师建设”[3],“缓解职业学校对‘双师型’教师的需求”[4]。缓解职业教育对“双师型”教师需求和建设压力,有效的途径是优化高职院校“双师型”教师成长培育路径。角色理论以社会角色和社会关系为研究对象,并衍生出不同的角色类型与角色定位,将“双师型”教师置于角色理论视域中去建构成长培育路径,具有现实价值和实践意义。

一、高职院校“双师型”教师成长培育的现实景图

(一)高职院校“双师型”教师发展规模颇有起色

近年来,党和国家、地方政府和高职院校共同创建高职院校“双师型”教师培养体系,高职院校“双师型”教师培养资金投入不断增大,培训规模逐步扩大,队伍人数日益壮大。在资金投入上,党的十八大以来,职业教育教师培养资金投入不断增大,中央财政和省级财政累计投入经费90多亿元。在建设教学团队上,先后建设364个国家级创新团队,省级、学校级创新团队数量总数达3100多个,2020年公布首批320个全国职业院校“双师型”教师队伍建设典型,对各个职业学校“双师型”教师队伍建设中的好做法、好举措、好经验进行总结、凝练。

在开展培训研修上,国家连续数年启动“职教国培”示范项目,2023年国家公布了高水平学校和行业企业共同组建170个国家级“双师型”教师培训基地。经过数年努力,“‘双师型’教师在专业课教师中的占比(中职56%、高职专科59%、高职本科59%)均超过55%,达到了占比过半的要求”[5],成为职业教育教师队伍的基石。职业教育经过数年建设和改革,校企合作之路越走越宽,一方面为学生动手操作提供平台,另一方面也为教师技能提升提供场所,但在实践中仍存在一些问题。有的校企双方对教师企业实践的目的和方式未达成一致[6],校方突出教学实践、技能实操、技术检验与升级,企业方则是突出技训兼修、训练合一;校企衔接对接过程中,各自主体利益需求存在不一致、不协同情况;政府、企业、学校三方在“双师型”教师成长培育中责任划分存在不清晰、有叠加、不完善的地方,使得“双师型”教师培养的学校主体与企业主体“责权不明”。有的高职院校突出“短平快”,以短期培训、短期提升为主要方式,缺少整体化、体系化设计,“双师型”教师培养设计缺少长期性、宏观性和科学性。

(二)高职院校“双师型”教师制度建设颇有成效

党和国家历来重视职业学校“双师型”教师培养工作的顶层设计,“探索出了一条培养路径更加科学、培养层次逐步提升、培养机构更加多元、内涵建设更加丰富的中国道路”[7]。党的十八大以来,“以习近平同志为核心的党中央对职业教育特别是职教教师队伍建设作出了一系列重大决策部署”[6],加强了新时代“双师型”教师培养的制度建设。2019年出台《深化新时代职业教育“双师型”教师队伍建设改革实施方案》,为“双师型”教师成长发展提供保障基础。2022年5月修订施行的《中华人民共和国职业教育法》,为“双师型”教师成长发展提供法律支撑。2023年10月,教育部等四部门印发的《职业学校兼职教师管理办法》健全了高技能人才到职业学校从教制度。随着校企合作的深入推进,“构建起以城市为节点、行业为支点、企业为重点的产教融合新模式”[8],“102家企业为全国职业教育教师企业实践基地”[9],增长至170个国家级“双师型”教师培训基地,为“双师型”教师成长发展提供培训支撑。但是制度机制落地不够,有的高职院校根据制度设定培训计划,但是“双师型”教师培训却是“流于形式”“华而不实”,甚至培训是“纸上谈兵”,实际落地少;有的高职院校“双师型”教师身兼数职,“繁重的教学任务迫使教师抽不出精力参与能力培养计划”[10];有的高职院校财力物力条件有限,“部分教师取得‘双师型’资格后,在经费、待遇等方面难以获得保障”[11]。有的高职院校出台了激励措施,涵盖考核、职称、聘任等多个人才建设方面,但是却在年终考核、绩效考评、年度评审、资质认定聘任等方面对“双师型”教师激励措施关注不够。

(三)高职院校“双师型”教师的角色定位多重交织

将高职院校“双师型”教师置于身份角色视域下去考量,从地位作用角度上看,高职院校“双师型”教师是职业教育教师队伍的主干力量,是发展职业教育的重要资源,“是支撑新时代国家职业教育改革的关键力量”[12],是我国人民教师队伍中的重要组成部分,是建设教育强国最重要的基础力量。2022年10月,教育部下发《关于做好职业教育“双师型”教师认定工作的通知》中规定,认定“双师型”教师的标准之一是要获得相关的国家职业资格证书或职业技能等级证书。从职业身份角度看,高职院校“双师型”教师既是高等教育系列中的专任教师,也是技术能手。从教学发展主体看,高职院校“双师型”教师既是职业教育内涵式发展的责任主体,也是推动教育教学改革的实践主体。从生涯发展来看,“双师型”教师作为一种职业,一方面受到职业倦怠心理周期影响,有的“双师型”教师入职后会随着职业新鲜感、归属感、幸福感等下降,导致自我效能降低,形成职业倦怠,对职业前景产生犹豫、彷徨。另一方面也承受着职业压力。“管理环境压力、科研压力、工作负荷与自我发展压力、学生行为压力、人际关系压力”[12],是高职院校教师的主要压力来源,有的“双师型”教师自我压力调适缺失,没有化压力为动力,这些情况下“双师型”教师个体成长动机缺失,上升动力不足。

综上所述,高职院校“双师型”教师成长发展具备良好的“沃土”,但同时也存在对自身职业的认知偏差,如何激发高职院校“双师型”教师向上向好发展的动力,角色理论及其实践为其提供了新的思考模式。

二、角色理论与高职院校“双师型”教师角色及其互动

(一)角色理论

角色,“即演员根据剧本的角色设置,并通过舞台将该人物角色演绎出来”[13],最早开始运用于戏剧,后来被引入到社会学和心理学研究范畴中,“用来分析社会情境下个人与组织、个人与社会之间的关系”[14]。角色理论则是以“角色”与“社会关系”为起点,讨论角色扮演与角色社会互动中的各类关系。角色理论将“角色”置于各种社会关系中去考量,包括地位、身份及其行为规范,角色理论是“以角色来充分理解个体表现出来的社会行为的相关理论”[15]。角色包含六个基本要素,分别为角色扮演者、社会关系、社会地位、社会期待及社会行为、权利义务。角色可具体化为三类形态:“理想角色(角色的应然状态)、领悟角色(角色的建构状态)、实践角色(角色的实然状态)。”[16]

角色扮演、角色期望、角色行为和角色学习是角色理论中的几个重要概念。角色扮演,通常指个体根据要求和情境所表现出的角色期待行为。角色期望,是指群体或个人对某种角色应表现出的特定行为的期望,它往往以规范、选择和信念三种方式表现出来[17]。角色行为,是个体承担一定的社会角色时所表现出来的行为,“作为社会人,一个人往往不只扮演一个社会角色,而是扮演多个社会角色,而且一个角色内也有不同的角色任务和要求”[18]。角色学习,是个体感悟周围世界和认识客观环境,获得角色感性认识的过程,“提高角色认知水平,缩短与理想角色差距的过程”[19],角色成长需要经过各种角色学习。

结构角色理论突出是,“为了要建立角色,个体必须考虑自己在形象和语境中传达的内容与角色具备的技能是相同的”[20],突出是角色在“社会结构”中的受制约性。过程角色理论则认为当角色冲突、矛盾、紧张时,角色倾向于建构自我概念。无论是米德强调的自我是各种角色总和,还是帕克强调个体概念的形成取决于个体职业,角色理论始终都将关注点聚焦于“自我”与“社会”的关系建构中,这种关系是动态的、实践的、发展的。个体作为扮演角色的“人”“自我”,处于角色的认知中,这种认知是对“社会关系”的认知,比如教师与学生、医生与病人。个体作为扮演角色的“人”“自我”,处于角色的学习中,“自我”成为被期待的“角色”,要明晰角色的权利和义务,作为社会成员是感性与理性的“统一体”,需要学习角色态度和情感。个体作为扮演角色的“人”“自我”,处于角色的期待中,“自我”会受到我所期待、他或者她所期待、社会某类群体所期待的影响,因此会产生“标签”“期望”“规范行为”。个体作为扮演角色的“人”“自我”,处于角色组中,“自我”会有不同的角色身份要“扮演”,比如是学校中的教师、家庭中的成员、团队中的领导等,在角色行为中会发生“角色冲突”“角色模糊”“角色紧张”和“角色过载”等角色压力现象。

(二)高职院校“双师型”教师角色集及角色互动

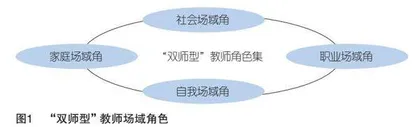

将高职院校“双师型”教师抽象为一个社会个体,这个社会个体处于不同场域中,“一个场域的结构可以被看作一个不同位置之间客观关系的空间”[21],在这个关系空间中高职院校“双师型”教师被赋予了“角色”。从角色理论的“社会互动”“社会关系”“社会地位”视角考察,高职院校“双师型”教师角色主要来自四个场域:职业场域、社会场域、家庭场域和自我场域,见图1。

职业场域角色。首先,从职业属性看,高职院校“双师型”教师在职业场域角色中是一名人民教师。“大学教师对学生承担着传授知识、培养能力、塑造正确人生观的职责”[22],因此高职院校“双师型”教师是立德树人的育人者,是知识和技术技能的传授者,更是工匠精神的传承者。其次,是一名高等教育工作者,是高职院校教育教学组织者、是技术技能人才培养者、是高职院校内涵发展与质量提升的参与者、是推进职业教育现代化体系的建设者。

社会场域角色。首先,高职院校“双师型”教师具有一定技术职业资质,比如各类等级高级技师资质证书、会计、法律、网络等技术资质证书,因此在社会场域中他们是职业资质执业者。其次,随着产教融合进一步深入,“在全国培育了3000多家产教融合型企业、试点建设了21个产教融合型城市”[23],“双师型”教师越来越多地参与到校企合作中,他们既是校方技术代表者,也是企业技术升级与改革的参与者。再次,随着高职院校融入国际社会和开展国际合作程度加深,“400余所高职院校与国外办学机构开展合作办学,全日制来华留学生规模达1.7万人”[24],“在40多个国家和地区开设“中文+职业教育”特色项目”[25],“双师型”教师既是国外先进技术学习者、吸收者,也是“中国工艺”“中国制造”的传播者。

家庭场域角色。恩格斯指出,家庭是社会发展的动力。高职院校“双师型”教师无论处于“原生家庭”还是处于“当下家庭”,都处于姻亲、血缘的关系或者养育关系结构中。首先,高职院校“双师型”教师是家庭系统中的成员,是某个家庭的父母、子女、亲属等,家庭与家庭之间因为姻亲关系会建立家庭群,从而构成“亲属圈”,每个成员处于“无形”的结构式组织中。其次,因为血缘关系而建立的家庭组织,带有家族的“集体记忆”“情感印记”,甚至是一个族群的“集体潜意识”,因此,高职院校“双师型”教师同其他人一样,在一定程度被赋予了家族的“印记”。

自我场域角色。首先,从社会学和心理学视域看,高职院校“双师型”教师是一个“自我”的存在,自我会拥有自己的信念、感知、记忆、情绪等,形成自我的“图示”。在自我场域角色中高职院校“双师型”教师具有一个对自我的认知与评价,我是一个怎样的“我”,我与别人有什么不同,这部分有生物基因的遗传因素,也有社会交互因素。其次,会有一个理想的“自我”,我想成为一个什么样的“我”。最后,处于社会行为活动中,高职院校“双师型”教师会在社会活动、社会交往中形成一个“社会自我”。