职业教育博物馆文化资源与育人体系建设的“吉林模式”:发展历程、价值内涵与创新实践

作者: 张祺午 刘娇

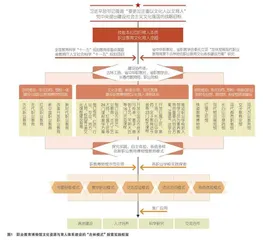

摘 要 文化是一个国家、一个民族的灵魂,其本质是文以载道、以文化人。教育的功能是传承文化、启智润心,与文化密不可分、互促互融。2023年10月召开的全国宣传思想文化工作会议正式提出和系统阐述了习近平文化思想。习近平文化思想不仅为做好新时代新征程宣传思想文化工作指明了方向,也为推动新时代教育高质量发展、加快建设教育强国提供了根本遵循。吉林省贯彻落实建设社会主义文化强国的战略目标任务,在习近平文化思想指引下,聚焦职业教育的文化育人问题,以职业教育博物馆建设为枢纽,在做好中国传统技艺文化与工匠精神传承和弘扬,中国近现代职业教育红色文化与改革精神赓续与发扬的同时,持续探索职业教育文化资源和育人体系建设的“吉林模式”,提出了职业教育从“技能本位”回归育人本质的基本理念,明确了职业教育博物馆文化资源与育人体系建设的基本思路,构建了职业教育博物馆文化育人基地网络,创新了职业教育博物馆文化育人课程体系,探索了职业教育博物馆文化育人活动模式,通过以文化人以文育人彰显出职业教育的铸魂育人功能。

关键词 职业教育博物馆;文化资源;育人体系;文化育人

中图分类号 G719.2 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2023)36-0015-08

文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化自信是更基本、更深层、更持久的力量。党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央站在时代和全局的高度,提出了建设社会主义文化强国的战略目标。2023年10月7日至8日,全国宣传思想文化工作会议在北京召开。会上传达了习近平总书记对宣传思想文化工作的重要指示,正式提出和系统阐述了习近平文化思想。习近平文化思想,是新时代党领导文化建设实践经验的理论总结,是对马克思主义文化理论的丰富和发展,是习近平新时代中国特色社会主义思想的文化篇[1]。

进入新时代,文化在振奋民族精神、维系国家认同、促进经济社会发展和人的全面发展等方面的作用充分凸显。文化的本质是文以载道、以文化人,教育的功能是传承文化、启智润心,二者密不可分、互促互融。纵观中华文明5000年的发展史,文化发展的脉络始终与教育有关,文化与教育息息相通[2]。习近平文化思想不仅为做好新时代新征程宣传思想文化工作指明了方向,也为推动新时代教育高质量发展、加快建设教育强国提供了根本遵循。在习近平文化思想中,“加强对中华优秀传统文化的挖掘和阐发,让中华文化展现出永久魅力和时代风采”是一项重要内容。充分发挥教育在推动中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展中的积极作用,着力教育引导学生坚定文化自信,是站在建设中华民族现代文明的高度谋划教育发展的重要途径[3]。

近年来,吉林省贯彻落实建设社会主义文化强国的战略目标任务,聚焦职业教育的文化育人问题,以职业教育博物馆建设为枢纽,在做好中国传统技艺文化与工匠精神传承和弘扬,中国近现代职业教育红色文化与改革精神赓续与发扬的同时,持续探索职业教育文化资源和育人体系建设的“吉林模式”,通过以文化人以文育人彰显出职业教育的铸魂育人功能。

一、职业教育博物馆文化资源与育人体系建设的发展历程

(一)2007-2012年,在大力发展职业教育背景下启动研究和建设

2007年,党的十七大报告提出要办好人民满意的教育,强调“大力发展职业教育”。在政策推动下,中职教育连续三年实施每年扩招百万计划,职业教育规模快速扩大。认识职业教育是什么,从哪里来,到哪里去,对职业教育的学习者以及社会公众树立正确的职业教育价值观,认同、选择和支持职业教育发展十分重要。适应这一需要,在中华职业教育社、吉林省各级领导支持下,吉林工程技术师范学院(以下简称吉林工师)组织力量创建了全国首家“中国现代职业教育史馆”,吉林省人大常委会副主任车秀兰、省政府副省长陈晓光、教育部职业教育与成人教育司副司长王继平视察展览并为史馆揭牌。史馆成立后,积极开展职业教育文化理论建设,依托全国教育科学规划课题、吉林省教育厅人文社会科学规划项目等,开展专项研究。同时,重点针对职业学校师生、职业师范院校师生进行职业教育近现代史教育教学活动,成为吉林省职业文化教育的重要基地。

(二)2012-2014年,在加快发展现代职业教育背景下加快建设

2012年,党的十八大报告提出“加快发展现代职业教育”。推进职业教育现代化转型发展,迫切需要更加深刻认识我国职业教育的发展历程,更加深刻总结我国职业教育的发展经验,从而明确加快发展现代职业教育的基础、动力和方向。为此,吉林工师与吉林省职业技术教育学会等合作,于2012年3月,在吉林省博物院举办了全国首个“中国职业教育史展”,整体展现了远古至今中国职业教育的萌生、发展,特别是改革开放以来的伟大成就和基本经验。教育部副部长鲁昕带队专程参观展览并为开展揭牌。全省职业学校师生共10多万人次入馆参观学习,许多学校结合职业教育发展新形势进行了教育思想大讨论,在全社会兴起了宣传职业教育的热潮。2012年5月,应教育部邀请,博物馆建设团队承担并完成了由联合国教科文组织在上海举办的第三届国际职业技术教育大会中国职业教育成就展览设计工作。大会期间,联合国教科文组织总干事博科娃、国务院副总理刘延东、全国政协副主席张榕明等领导及与会的190多个国家和地区的代表参观展览,并给予了高度评价。在中国近现代职业教育史馆和以上工作基础上,经吉林省文化厅和博物院评审批准,决定成立全国首家职业教育博物馆,对我国职业教育历史文化资源进一步进行系统整合。

(三)2014-2017年,在建设中国特色职业教育体系背景下全面建设

2014年,习近平总书记对职业教育工作做出重要指示,强调各级党委和政府要把加快发展现代职业教育摆在更加突出的位置,要求努力建设中国特色职业教育体系。国务院召开全国职业教育工作会议并印发《关于加快发展现代职业教育的决定》,提出到2020年形成具有中国特色、世界水平的现代职业教育体系,把“全社会人才观念显著改善、支持和参与职业教育的氛围更加浓厚”确定为体系建设的重要任务。吉林省委、省政府召开全省职业教育工作会议并印发《中共吉林省委 吉林省人民政府关于加快发展吉林特色现代职业教育的实施意见》,提出到2020年形成吉林特色现代职业教育体系,要引导全社会确立劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚,不断提高职业教育的社会影响力和吸引力。文件特别提出“支持办好国家职业教育文献与数据中心和职业教育博物馆”。按照省领导关于分工开展好有关落实方案的研究制定工作的要求,吉林省中华职业教育社、吉林省职业技术教育学会共同委托吉林工师职业教育研究院立项开展了“加快发展现代职业教育背景下吉林特色职业教育文化体系建设方案”课题的研究。作为成果的《方案报告》主要提出五方面的意见和建议:一是充分认识职业教育在本质上也是文化“内化”过程,要树立从“技能本位”回归育人本质的理念;二是职业教育博物馆建设具有良好基础,是推动转变观念、营造氛围、实现以文化人的有力抓手;三是在目标上要从单一馆向基地群、从集中建向多元建、从展示功能向课堂功能转变,实现体系、机制和模式的创新;四是在构建职业教育博物馆基地体系上应采用“政府推动、多元协同、馆校一体”的思路,在创新职业教育博物馆教育模式上应采用“文化主题、标准引领、培元筑魂”的思路;五是在政策工具上应注重激励引导和自愿自主相结合,要充分利用全省职业教育基础能力建设的政策激励和引导作用。在对上述思想取得共识的基础上,由吉林工师联合吉林省中华职教社、吉林省职教学会、长春市教育局和长春师范高等专科学校、长春汽车工业高等专科学校等18家单位共同成立了职业教育博物馆文化育人体系建设联盟。项目建设工作进入统筹协调全面推进阶段。

(四)2017-2020年,在完善职业教育和培训体系背景下深化建设

2016年,习近平总书记在全国高校思想政治工作会议讲话中强调,“要更加注重以文化人以文育人”。2017年,党的十九大报告提出加快教育现代化,要求“完善职业教育和培训体系”。2018年,习近平总书记主持召开中央全面深化改革委员会会议,审议通过《国家职业教育改革实施方案》,强调职业教育与普通教育是两种不同教育类型、具有同等重要地位,要求大幅度提升新时代职业教育现代化水平。完善职业教育和培训体系、大幅度提升职业教育现代化水平,如何将以文化人以文育人有机融入其中,是吉林省贯彻落实中央战略部署的新课题。为此,在吉林省政府和长春市政府支持下,吉林工师、吉林省中华职教社、吉林省职教学会、长春市教育局决定在长春职业教育园区,由长春市政府投入资金3.5亿元,重新建设中国职业教育博物馆,并以此为核心进一步整合全省职业教育文化资源,推进职业教育博物馆文化育人体系向结构更优、功能更强、覆盖更广的方向深入发展。博物馆迁址新建工作得到了全国人大常委会副委员长、中华职业教育社理事长陈昌智的高度重视,他在参加吉林省庆祝中华职业教育社成立100周年纪念大会期间,认真听取了有关工作的汇报,对项目建设做出重要指示,并与吉林省委副书记高广滨等领导共同为新建工程启动揭牌。在各方面的大力支持下,职业教育博物馆项目的建设在三个方面深入推进:一是对原有博物馆在新址上进行高标准提升,除了扩大规模、扩充馆藏、深化内容外,还推动建设云平台下的数字博物馆,建设职教图书数字港、新媒体传播中心,实现技术上的数智融合以及内容上的展课融合;二是在吉林省职业教育示范校、特色高水平学校建设和验收指标体系中设立校园特色文化建设要求,鼓励和引导优质学校把依托专业和办学传统优势建设和完善具有自身特色的博物馆、展览馆、校史馆作为校园文化建设的抓手,推进校馆基地群的形成;三是在吉林省教育厅支持下,成立职业教育文化育人课程建设指导委员会,组织专家重点围绕职业教育传统文化、红色文化、行业文化、专业文化、地方文化、人物文化、校园文化等领域,编写博物馆课程体系建设指南和课程教学参考标准,开发示范性教材。

(五)2020年至今,在增强职业教育适应性背景下创新建设

2020年,党的十九届五中全会强调要“加强党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史教育,加强爱国主义、集体主义、社会主义教育”。2021年4月,习近平总书记对职业教育工作作出重要指示,强调“在全面建设社会主义现代化国家新征程中,职业教育前途广阔、大有可为”,要求“各级党委和政府要加大制度创新、政策供给、投入力度,增强职业教育适应性”。中央召开全国职业教育大会做出加快推动现代职业教育高质量发展、建设技能型社会的工作部署。2021年8月,吉林省委办公厅、省政府办公厅印发《加快推进现代职业教育高质量发展的若干措施》,同年12月教育部、吉林省人民政府联合印发《关于加快现代职业教育高质量发展推进技能社会建设的意见》,两个文件都提出“支持吉林省完善中国职业教育博物馆,打造四史教育、职教理论研究、职教文化开发与传播高地”。职教博物馆项目成为全省落实中央部署、推动职业教育高质量发展、部省共建技能社会的重点工程。职业教育博物馆项目建设进入创新发展阶段的主要特征是:一是在管理机制上,成立博物馆文化育人资源建设理事会,加强省级统筹,由省中华职业教育社主任车秀兰担任理事长,在原来共建协作体基础上,按照自愿、奉献、共担责任的原则,扩大了28家理事成员单位,制定建设章程,规范管理机制,突出教育性、公益性,保证发展方向;二是在投入保障上,进一步明确主要合作建设方的投入责任,建立项目建设预决算制度,保障馆藏收集整理、教育活动实施、社会展示服务等公益性建设持续开展并不断提升质量;三是在服务面向上,通过规划引领、评估引导、活动质量和特色吸引等途径,推动全省职业学校积极参加项目建设,28所优质职业学校成为“一核(博物馆)—多点(专业馆)—全覆盖(各校园)”职教博物馆文化育人基地建设网络的节点学校,并在此基础上,将服务面向扩展至普通高校、中小学校等,开发了18个面向全社会的教育活动项目;四是在教育内容和方法上,围绕“四史”“三爱”教育,组织力量开发了“红色道路”“大国工匠”“劳模精神”“闽江情怀”“国之重器”等馆藏、展览和课程内容,探索总结了师生共同参与文物整理工作的研学制、探寻专题的访问制、担当义务讲解与服务员的体验制、共同互动交流的研讨制等学习活动模式。

二、职业教育博物馆文化资源与育人体系建设的价值内涵

随着职业教育大规模快速发展,企业和社会对职业学校学生的人文素养不足、职业精神缺乏、创新能力和持续发展能力薄弱等状况的反映日益强烈,职业教育文化育人不足是其重要原因。一是职业教育文化育人资源存在碎片化问题。职业教育与普通教育类型不同、具有同等重要地位。职业教育技术技艺传承的长久性、产教合作办学的融合性、根植区域经济的地方性、促进就业的导向性、技能培养的专业性、面向人人的社会性等属性,决定了其文化育人资源涉及到的领域极其广泛与宏大,有历史、传统的,也有产业、专业的,有行业、企业的,也有地方、学校的。在这种情况下,学校靠自身力量来挖掘、整理、建构系统而有效的文化育人资源体系就显得力不从心。二是职业教育文化育人课程具有零散化表征。职业教育的文化育人主要是指在职业教育的价值层面、精神层面展开的教育,同样强调“观乎人文,以化成天下”,具有非专业、非职业、非工具的特征。但是,具体到教育实践中,又必须寻找到展开教育的有力载体,这些载体既包括校园文化活动、社会实践活动,也包括课堂教学。而课堂教学则是支撑文化育人的核心形式,对校园文化、社会实践等活动具有基础性、引导性、深化性的作用。但是大多数职业学校对职业教育文化育人的课程建设不太理想,常常有用活动代替课程的情况;还没有形成比较系统和有效的文化育人课程体系,存在着课程设置随机化、零散化问题。三是职业教育文化育人方法呈现随意化状态。职业教育具有专业性、实践性特点,其文化育人更强调将有形的教育与无形的文化熏陶有机结合起来,将课堂的讲与课外的练结合起来,将现场的观察与切身的体验结合起来,将晓理明德与实践躬行结合起来,因此需要育人机制、教学模式、学习方法的创新,从而不断提高育人质量。