“一带一路”背景下中国—东盟高等职业教育合作:表征、根源及对策

作者: 覃绍娇 林丽

摘 要 “一带一路”背景下,中国—东盟高等职业教育合作在国家、政府、民间层面取得了一系列进展及成效。但依然存在合作办学规模欠佳的问题表征,其他表征还包括双边职业教育合作仍处于起步阶段、高等职业教育合作的国际化程度低、质量保障体系亟待完善。深究其问题根源主要是经济发展水平差异、教育体系和政策差异、合作办学质量保障体系不健全。对此,需构建四级教育经费资助体系,引进多方教育资本;增加教育互信,加强宣传文化阵地建设;推进中国—东盟高等职业教育共同体建设,构筑双边质量保障机制。

关键词 “一带一路”;中国—东盟合作;高等职业教育;职业教育国际化

中图分类号 G719.2 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2023)36-0068-08

2022年是东盟成立55周年,也是中国—东盟全面战略伙伴关系建立的开局之年,“一带一路”发展背景下中国—东盟的进展成效明显。在经济方面,2020年东盟成为中国最大贸易伙伴,时至2022年中国也连续13年成为东盟第一大贸易伙伴。区域经济一体化建设为高等职业教育共同体奠定经济基础,同时也要求教育反哺经济,提供优质国际化技能型人才资源。在文化方面,中国与东盟共同打造了“东亚文化之都”和“东盟文化城市”,在语言、文化、艺术和遗产等众多领域开展沟通合作,双方有着强烈的文化认同,并将共同认同的文化传递到“一带一路”共建国家。通过加强经济合作和政治对话,减少了分歧和误解,增强互信,维护了地区的和平稳定。双方经济互补性强,在贸易、投资、金融等方面有广泛的合作空间,通过加强经济合作,促进了地区经济的发展,提高了人民生活水平。双方通过加强文化交流增进了相互了解并建立友谊,促进地区文化的多元化发展。“一带一路”背景下的中国—东盟高等职业教育合作取得了一系列丰硕成果,但也面临教育交流增速缓慢、合作形式单一、区域分布不均等现状。基于此,本文将通过对中国—东盟高等职业教育合作表征进行系统分析,总结亟待破解的发展困境的根源,提出对策建议,以便调整优化职业教育合作路径。

一、中国—东盟高等职业教育合作进展及成效

(一)国家层面的合作进展及成效

中国—东盟自由贸易区启动以来,中国与东盟国家间的经济合作不断加强,双方的经济关系迈向了全面合作与发展的新阶段。在这一发展进程中,各类专业技术技能型人才出现了较大缺口[1]。我国从战略层面积极支持中国—东盟高等职业教育的发展与合作[2]。在中国与东盟国家广泛合作基础和各合作框架下,双方不断完善政策体系,巩固和拓展交流合作成果。《澜沧江—湄公河合作五年行动计划(2018-2022)》中明确“中国—东盟教育交流周期间举办活动,加强澜湄国家合作”;《中国—东盟战略伙伴关系2030年愿景》强调“通过中国—东盟教育交流周等平台,加强教育创新和学术交流”[3]。中国从国家层面推出了“中国—东盟双百职校强强合作旗舰计划”。因此,随着交流合作不断深化和拓展,为双方在职业教育领域的合作奠定了坚实的基础。

通过国家层面的合作,高等职业教育的作用在文化交流、产业合作、技术创新等方面均得到了深度的融合和拓展。在国家层面实现了发展中国家和部分欠发达国家和地区的良性互动,体现了中国作为教育大国的责任担当和引领意识。在坚持中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信方面取得了国际环境下的传播阵地和空间,形成了庞大的平台体系,构建了多元协同的格局,提供了积极的教育援助,拓展了丰富的合作内容,培养了国际化技能人才[4]。

(二)政府层面的合作进展及成效

中国—东盟高等职业教育在政府层面的合作进展主要体现在政策支持、资金支持、合作办学、科研合作和人员交流等方面。不同省市依据自身优势和特点积极推动中国—东盟高等职业教育合作。例如,贵州 48 所高校与东盟国家90余所高校、学术机构建立了交流合作关系,其中与20余所高水平大学、学术机构开展了交流互访、师生互换、科研合作、合作办学、共建中心、实验室、基地等实质性合作[5]。广西围绕中国—东盟自由贸易区3.0升级版建设需要,联合东盟国家高校、国内外行业企业,在广西高校建设10个左右中国—东盟技术创新学院,在东盟国家共建10个左右中国—东盟现代工匠学院,建设中国—东盟产教发展智库。在中国—东盟博览会框架下,升级举办中国—东盟职业教育联展暨论坛[6]。21世纪以来,我国已建设250多个中国—东盟职业教育国际合作平台,覆盖我国26个省(自治区、直辖市),但各省(自治区、直辖市)的合作平台数量仍存在较大差异。具体而言,西部边境地区比内陆地区数量多,经济发达地区比经济欠发达地区数量多,地理位置和地区经济是影响其建立的重要因素[7]。

在国家战略推动下,中国—东盟高等职业教育在政府层面成效显著,教育交流频繁、合作办学增加、科研合作深化、人员交流增加,推动了经济发展。中国—东盟职业教育国际合作平台开始从单一主体建设向多主体协同建设转变。多主体协同建设包括校企合作、校政合作、政企合作、科校合作以及校政企三方合作[8]。

(三)民间层面的合作进展与成效

中国和东盟高等职业教育在民间层面的合作进展主要体现在合作办学、互访交流、建立联盟等方面。中国和东盟国家的职业院校共同合作办学制定课程和教学标准,为学生提供更广阔的学习机会,通过互访交流,了解对方的教育体系和文化,分享经验和资源,并建立多类型的联盟,共同推动区域内的职业教育发展。

这些举措带来了积极成效。多种学科的交流项目,如教师培训班、研修交流和培训讲座,提升了教师的教学水平和专业能力。贵州大学举办的“一带一路”背景下中国—东盟现代农业技术师资培训班,加强了中国与东盟国家农业类师资队伍建设,为中国与东盟国家培育具有先进农业技术的专业人才,邀请双方院校的专家学者进行教学方法和教学理念的交流,提升了教师的教学能力和教学质量。

二、中国—东盟高等职业教育合作现实问题表征

(一)高等职业教育合作办学规模欠佳

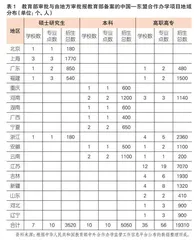

中国与东盟职业教育可分为境内及境外合作办学两种模式,其中以境内依托我国高等职业院校现有资源要素开展合作办学项目与机构为主体,数量日渐增长,合作模式单一,尚未形成规模。根据2022年10月我国教育部中外合作办学监管工作信息平台公布的教育部审批与由地方审批报教育部备案的中国与东盟各国合作办学项目、机构信息,统计分析发现五方面特征。

一是合作办学国别以教育发达国家为主,教育发展水平决定合作办学规模。我国与东盟十国合作办学项目共计76个,其中新加坡34个,占总数的45%;马来西亚25个,占总数的33%;泰国17个,占总数的22%,其余东盟七国无教育部审批和备案合作办学项目。合作办学项目中高职高专项目共56个,其中新加坡25个,马来西亚20个,泰国11个。合作办学机构方面,截至目前,仅有新加坡PSB学院与重庆理工大学共建办学机构——重庆理工大学商贸信息学院、新加坡PSB学院与无锡科技职业学院共建办学机构——无锡科技职业学院中新外包管理学院、马来西亚管理与科学大学与河南中医药大学共建办学机构——河南中医药大学管理科大联合学院,三所合作办学单位[9]。由此可见,我国与东盟国家开展合作办学数量仍然较少,且合作办学方均为东盟教育发达国家院校。教育是影响全球竞争力的核心指标之一,依据IMD商学院发布的《2021世界竞争力报告》,新加坡排第五位,中国第十六位,马来西亚第二十五位,泰国第二十八位[10]。对应东盟各国教育发展水平,新加坡、马来西亚、泰国等东盟教育发达国家与我国合作办学积极性最高。特别是新加坡,无论是合作办学数量还是合作办学层次均位居东盟第一。

二是高职办学规模两级分化。使用SPSS对表1数据进行K-Means聚类分析,高职的办学规模从学校、专业和招生三个维度可以分为两类,见表2。第一类表现为初级办学型,高职院校的个案达11个,招生均值为1113人。第二类表现为较高级办学型,高职院校个案为1个,招生均值为7070人。统计数据表明,目前高职办学的规模形成了典型的两级分化,初级办学类型占据办学规模的绝大多数,办学规模较好的凤毛麟角。数据显示,只有江苏省高职院校数量最多、专业最多、招生人数最多,其他6个地区北京、上海、重庆、湖南、广西、宁夏甚至没有高职类的办学项目。

三是合作办学项目在我国的地域分布呈现东高西低,区域分布不均衡的特点。由表1可见,我国与东盟合作办学的高校共52所,其中东部地区24所,占总数的46%;北部地区15所,占总数的29%;南、西、中部三个地区13所,占总数的25%。其中,35所开展合作办学的高职高专院校大多汇集在东部地区,合作办学专业点数与学校数地域分布特征一致,呈现东高西低,东部地区37个专业点,占总数的49%;中、西、南部三个地区仅占18%。从招生数据分布来看,招生总数共计27880人,高职高专专业招生人数最多,占总人数的69%,其后依次为本科专业占18%,研究生专业占13%。其中,东部地区招生人数最多,占总招生人数的53%,其次为北部地区占总招生人数的22.5%,中、西、南部三个地区只占总招生人数的24.5%。综合以上数据表明,我国与东盟合作办学的高职院校地域分布集中于东部地区,存在东高西低、教育资源分布失衡的现象。《中华人民共和国中外合作办学条例实施办法》(以下简称《中外合作办学条例》)第三条明确提出,“国家鼓励在中国西部地区、边远贫困地区开展中外合作办学”[11]。由此可见,我国中外合作办学政策目标与现实处境存在差距。

进一步采用Person相关分析发现,学校、专业、招生总数存在显著的相关关系,学校、专业、招生总数和省份不存在相关性,见表3。这表明学校、专业和招生总数之间存在紧密的关联,由于更多的学校参与合作办学,提供了更多的专业选择,使招生总数增加,而省份并不具备直接影响高职办学的影响能力,说明各省份和城市的活力和特色在办学领域没有充分发挥,也没有起到对高职办学的显著影响作用,这也是两极分化的原因之一。

四是高职合作办学专业设置趋同化,专业领域需求错位。依据《普通高等学校高等职业教育(专科)专业目录》对56个高职高专专业点进行分类,共分为13个专业大类,25个专业类,见表4。其中,财经商贸大类有22个专业点数,所占比重最大,占专业点总数的39%;旅游大类有6个专业点数,占专业点总数的11%。招生人数上,财经商贸大类与旅游大类共计招生9540人,占招生总数的49%。其他专业大类,如土木建筑大类、电子信息大类、医药卫生大类、装备制造大类共有18个专业点数,占专业点总数的32%,占招生总数的34%。以上数据表明,中国与东盟合作办学的高职高专专业以财经商贸大类及旅游大类为主,专业设置存在趋同化现象。《中外合作办学条例》第三条关于合作办学领域强调,要针对我国急需、新兴的学科专业领域开展合作,而当前我国与东盟国家合作办学开设的专业属于高新技术类专业的较少。产生这种现象的原因可能是高新技术专业需投入大量资金,回报慢,风险高,国内高校缺乏相关教育资源,外方高校合作意向低,导致针对国内新兴和急需学科专业开展合作办学的政策目标无法有效践行[12]。

五是高职专业类别和专业点数严重失衡。使用SPSS对数据提取并进行均值对比分析,见表5,结果表明:专业点数为1的个案数量虽然最多,达到了14个,但是招生规模数量最小,均值仅为322.1429。专业点数为4的个案数量为3,但是招生规模数量的均值较大,达到了1243.3333。标准差最大的专业点数为3,其标准差为393.95431,招生规模较大,为1220。招生规模数量在3和4的专业点数上存在较大的离散程度。随着专业点数的增加,标准偏差也在增加,这表明,随着专业点数的增加,对应的数值分布变得更加分散。综观整体中国—东盟合作办学的高职类整体专业设置,高专业点数的院校拉大了整体的标准差,导致了整体发展的不平衡与不协调,使整体的中国—东盟高职合作办学项目的专业设置存在严重失衡的问题。