融创视阈下高职教师在线教学平台应用的多维解码

作者: 曾立前 张颖颖 江磊

摘 要 在线教学平台是赋能高职教师信息化教学融创发展的重要利器。作为一种价值评判和整体评价,持续使用意愿严重影响到高职教师在融合技术进行教学创新发展时的教学路径及策略选择。基于扩展ECM模型的实证研究表明,期望确认、感知有用性、感知易用性、系统质量、激励措施、整合技术的学科教学知识和主观规范是影响高职教师深度融合平台进行教学创新意愿的重要因素。因此,高职院校应在战略规划、顶层设计、能力培训和平台建设等方面构建多维保障体系,以促进高职教师利用在线教学平台进行信息化教学融创发展,进而解码平台的高效应用。

关键词 高职教师;在线教学平台;持续使用意愿;ECM

中图分类号 G718.5 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2022)02-0063-08

一、研究缘起

深度融合现代信息技术并向高阶阶段创新发展是新时代赋予当前教育的历史使命。作为我国教育系统的重要支柱之一,职业教育应顺应时代发展的需要,运用现代信息技术改进教学方式方法,推进网络学习空间建设和普遍应用[1]。在诸多现代信息技术手段中,在线教学平台凭借其对教学资源和教学活动的巨大整合潜力,已逐渐成为我国各高职院校促进教育信息化和现代化的重要载体。然而深度融合在线教学平台等信息技术的教学模式创新,必然对教师的教学能力与活动提出新的要求和挑战[2]。受此影响,部分高职教师对平台的持续有效使用意愿极低[3]。鉴于教师在教学与技术整合过程中的关键作用,平台的优势和潜力能否得到有效发挥很大程度上取决于教师的持续使用[4]。持续使用意愿作为教师对融合技术的创新教学模式的一种价值评判和整体评价,它是教师未来教学路径及策略选择的重要依据,必然会对教育质量和育人成效的提升产生深远影响[5]。因此,在融合创新视阈下以持续使用意愿为切入点,理清高职教师对在线教学平台持续使用意愿的影响因素及其相互间的关系,对于促进平台与高职教育教学的深度融合和培养具有高水平职业综合素养的人才具有现实意义。

二、文献综述与模型构建

(一)研究现状

在线教学平台本质上是一种集成多种技术的信息系统(Information System,IS),其主要依托学习管理系统、课程管理系统和学习内容管理系统来为教育组织或机构提供特定的支持与功能服务,并在增强教育教学方面具有显著的潜在优势[6]。但就教师的不同态度和认知差异而言,在线教学平台并没有在所有的高职院校中得到教师的持续有效利用,而它的最终成功却又极大依赖于教师的持续使用意愿[7][8]。虽然目前围绕我国高职教师这一特定群体探索具体是哪些因素在怎样的相互作用中影响在线教学平台的持续有效使用的研究还为数不多,但中外许多研究已经通过应用、扩展和整合一些成熟理论模型找到一些影响教师持续有效使用在线教学平台的因素及其相互间的作用关系[9]。此外还有一些研究也通过调查发现平台的易用性和整体质量、包含网络和硬件设施的基础设施质量、院校的顶层设计、培训激励及技术保障能力、教师信息化教学的意愿和能力以及社会影响等因素在影响着高职教师接受并持续有效使用平台进行教学创新[10][11][12][13]。因此本文将借助前人研究的成果进一步探索影响高职教师对在线教学平台持续使用意愿的因素及其相互间的关系,以期为在线教学平台在高职教育中的融合创新应用寻求更多的证据参考。

(二)理论基础与模型构建

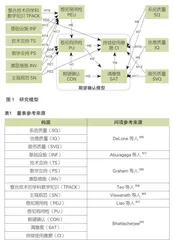

在IS的用户接受研究领域,由美国学者戴维斯(Davis)[14]在理性行为理论(Theory of Reasoned Action,TRA)的基础上开发而来的科技接受模型(Technology Acceptance Model,TAM)是最被广为采用的理论模型之一。由于其高度的简洁性,TAM也被用于部分IS用户持续使用意愿的研究中,但TAM的开发初衷是为解释和预测用户对IS的最初接受而服务的,它能否真正获得长久生命力及最后成功,关键在于用户对它的长期有效且恰当使用,否则其将在战略执行中面临失败[15][16][17]。因此,Bhattacherjee[18]在结合TAM和期望确认理论(Expectation-Confirmation Theory,ECT)的基础上提出了期望确认模型(Expectation-Confirmation Model,ECM)。该模型指出,用户在使用IS之后所确认的系统符合他们预先期望的程度会影响他们对IS有用性的感知判断,而这种在对IS使用时感知到的有用性水平和确认的期望值又会决定用户对IS的满意程度,最后用户对IS的满意程度和感知到的有用性水平又决定了用户对IS的持续性使用意愿[19]。Bhattacherjee断言,相较于TAM,ECM在用户持续性使用意愿方面更具解释和预测能力[20]。这一论断在后续的实证研究中已得到证实,目前ECM也已被广泛应用于在线教学平台的用户持续使用行为研究当中[21][22]。同时,鉴于信念对意愿的影响只是部分地由态度所中介[23],满意度也比态度更能预测和解释持续使用意愿[24],感知易用性在以往的研究中也显著预测和解释了用户对在线教学及平台的持续使用意愿[25],在线教学平台的不够友好和简单也是致使高职教师在初次使用之后就放弃对平台的持续使用的主要原因之一[26],因此本研究以ECM为理论模型基础,采用持续使用意愿、满意度、期望确认、感知有用性和易用性作为研究的核心变量。此外,考虑到平台的质量及特性、学校的基础设施建设、组织支持、教师信息化教学能力和社会影响是以往影响高职教师对平台的接受与持续使用意愿的主要因素[27][28][29][30],因此本文在前人研究的基础上通过扩展ECM对以上各潜在影响因素分别进行检验,以找出当前影响高职教师持续使用平台进行教学创新意愿的因素及其相互间的因果关系。

1.研究核心变量

本研究中,期望确认是指高职教师对平台使用体验与使用前期望进行的感知比较;感知有用性是指其对平台使用能否提升其工作成效的主观判断;感知易用性是指其对平台使用难易度的主观判断;满意度是指其对平台使用体验的情感评价。持续使用意愿是指其持续使用平台进行教学创新的意愿水平。Bøe等人的研究证实了上述变量在ECM中的相互间因果关系,期望确认、感知有用性、满意度均是高校教师持续使用平台意愿的重要影响因素[31]。此外,高职教师对平台的感知易用性显著积极影响感知有用性[32]。如果平台简单易用,教师也将在体验尝试的收益中产生对平台有用性更为积极的看法[33]。因此本研究假设:

H1:期望确认显著正向影响感知有用性;

H2:期望确认显著正向影响满意度;

H3:感知有用性显著正向影响满意度;

H4:满意度显著正向影响持续使用意愿;

H5:感知有用性显著正向影响持续使用意愿;

H6:感知易用性显著正向影响感知有用性。

2.系统整体质量

DeLone等人[34]指出,系统的质量是衡量系统价值与效力以及应用管理的重要依据,不应笼统地被定义。为更全面地探讨IS的质量是如何影响用户对IS的满意度和使用意愿,从而采取正确措施推进IS在实践中的更好运用,研究者应从系统质量、信息质量和服务质量三个纬度分别建立IS的个别衡量标准,它们均会对用户的满意度和持续使用意愿产生显著的积极影响[35]。本研究中,系统质量是指高职教师对在线教学平台在可用性、可靠性及适应性等平台特性的主观评价,信息质量是指他们对在线教学平台所提供的数字资源在个性化、完整性和相关性等方面的信息输出质量的主观评价,而服务质量是指在他们对在线教学平台及工作人员所提供的服务在响应能力和同理心等方面的总体支持的主观评价。上述三个要素的更高质量或将带来高职教师对平台的更高满意度和持续使用意愿。因此,本研究假设:

H7:系统质量显著正向影响满意度;

H8:系统质量显著正向影响持续使用意愿;

H9:信息质量显著正向影响满意度;

H10:信息质量显著正向影响持续使用意愿;

H11:服务质量显著正向影响满意度;

H12:服务质量显著正向影响持续使用意愿。

3.基础设施

基础设施是指教育机构为保证教师能正常有效利用在线教学平台开展教学活动而提供的关于互联网、计算机实验室和教学设施设备等方面的系统性支持,较高水平的基础设施建设能为教师的信息化教学提供更多的便利,并显著增强他们对平台易用性的感知[36]。为推进融合技术的教学模式创新,高校就必须建立必要的物理和技术基础设施,硬件设施和网络的质量与速度的可靠性的欠缺将导致课堂的中断和教学效果无法达到预期的目的[37]。考虑到高职院校的信息化教学环境和网络质量是信息化教学的主要影响因素,其对教师开展信息化教学的意愿及教学效果的提升都具有显著的积极作用[38][39]。因此本研究假设:

H13:基础设施显著正向影响感知易用性。

4.组织支持

组织支持是促进技术融入教学所构建的一整套顶层设计[40],也是促进高校教师采用平台进行教学创新的有力前驱因素[41]。具体而言,其应包含技术支持(如技术部门提供的支持和培训等)、教学支持(如教学典范的带领和帮扶等)和激励措施(如职称晋升和工作减负等)三个要素[42]。在本文中上述三个要素分别是指高职教师对学校为帮助他们将在线教学平台融入教学创新所提供的技术层面的系统性支持,关于教学理念、方式、方法等方面的提升所提供的系统性支持和政策倾斜与绩效奖励的支持体系等方面的主观评价。从组织支持的整体角度来看,组织给予教师的各项支持力度越大,他们对平台的感知有用性和易用性就越强[43][44][45][46]。但管理者只有在明确不同支持的独立影响力后,才能找到有效支持教师利用技术进行教学创新的具体发力点[47]。同时本文认为,融合平台的教学创新关键在于高职教师如何利用其对课程进行合理设计与组织,技术支持只能令其觉得平台易用,无法令其觉得平台有用。因此本研究假设:

H14:技术支持显著正向影响感知易用性;

H15:教学支持显著正向影响感知易用性;

H16:教学支持显著正向影响感知有用性;

H17:激励措施显著正向影响感知易用性;

H18:激励措施显著正向影响感知有用性。

5.整合技术的学科教学知识

技术的发展为教师整合技术进行教学创新提供了更多的策略选择,但同时也要求教师需要以卓有成效的教学方式将课程专业知识、技能和素养通过技术媒介传授给学生。为更好地了解教师将技术融入教学的关键能力要素及其相互之间的复杂关系,从而促进技术在教师教学中的有效应用,Mishra等人[48]开发了包含专业知识、技术知识、教育学知识、专业教学知识、整合技术的教学法知识、整合技术的专业知识以及整合技术的专业教学知识七项复合要素的TPACK(Technological Pedagogical Content Knowledge)框架。本研究中,它是指高职教师将技术情境化地有效融合特定专业知识教学所应具备的知识总成。研究表明,教师的TPACK水平越高,其对信息化教学媒介的易用性感知和未来使用意愿就会越强[49]。因此本研究假设:

H19:TPACK显著正向影响感知易用性;

H20:TPACK显著正向影响持续使用意愿。

6.主观规范

主观规范是指具有一定影响力的群体对个体行为产生的社会影响[50],它会通过个体的内化及认同显著积极影响个体对技术的感知有用性和使用意愿[51]。但是不同的社会群体对特定技术的采用看法可能会有所不同[52]。本研究主要考虑了教育主管行政部门、学校领导和同事对高职教师的影响。研究显示,具有集体主义精神的人更有可能执行符合群体期望的行为或服从组织安排,并且在儒家传统文化背景下主观规范会对感知有用性和行为意图产生积极影响[53][54]。此外,行政干预和同事影响也是促成我国高教教师参与平台使用的关键要素[55]。因此,本研究假设:

H21:主观规范显著正向影响感知有用性;

H22:主观规范显著正向影响持续使用意愿。

综合以上分析和假设,本研究模型如图1所示。

三、研究方法