新时期职业教育活页教材的理念澄明与结构遴选

作者: 吴全全 王茜雯 闫智勇 王玉静

摘 要 当前,职业教育活页教材在编写理念与结构上难以满足新时期下职业教育的发展需求。对此,必须基于对环境层的思考,在理念层和结构层理顺职业教育活页教材开发的思路。在环境层,以产业转型发展为驱动,明确活页教材的时代背景;在理念层,以课程嬗变历程为依据,厘清活页教材的理念定位;在结构层,以行动逻辑课程为范式,遴选活页教材的体例结构。

关键词 职业教育;活页教材;工作过程系统化课程;行动逻辑课程

中图分类号 G712 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2022)04-0031-08

新时代背景下,我国产业升级和经济结构调整步伐日益加快,对职业教育的人才培养提出了许多新要求。然而,由于我国的职业教育长期受制于学科逻辑教育体系,尽管已经将教材建设作为“三教改革”的重要组成部分,可实际情况则是教材建设的理念、模式和形态等方面均存在着诸多问题,不但难以发挥培养高素质技术技能人才的功能,而且难以凸显职业教育的类型特征,最终导致职业教育的人才培养无法满足产业经济的发展需求。对此,国务院于2019年1月颁布《国家职业教育改革实施方案》,提出“倡导使用新型活页式、工作手册式教材并配套开发信息化资源”[1],在理念和结构层面明确了职业教育教材建设的新方向。因此,建议在政策导向下,借鉴工作过程系统化课程开发模式等行动逻辑课程范式,系统化地从环境层、理念层和结构层等方面重新梳理职业教育活页教材建设的思路,确保能够培养出大批适应新时期下经济转型和产业升级的高素质技术技能人才。

一、环境层:以产业转型发展为驱动,明确活页教材的时代背景

一般而言,社会经济有机构成水平的高低决定了职业教育类型特征的强度和层次结构的高低。因此,职业教育活页教材必须能够通过灵活应变的方式快速反映新时期社会经济有机构成水平的变化趋势。

(一)产业更新迭代促使职业教育强化类型特征

近年来,“教育体系整体向学术化偏移及学术教育向职业化漂移,削弱了各类型教育的传统优势”[2]。从全球范围内来看,产业的更新迭代更加需要职业教育坚守类型特征。

从世界范围内来看,自20世纪60年代以来,全球产业链经历了三次大的产业升级浪潮,目前正在经历第四次产业升级浪潮,即所谓的“工业4.0”。在此过程中,以学科教育为主体的普通教育越来越难以胜任将科学理论快速转换为生产技术和生产力的重任。其原因在于,普通教育对于培养以科学理论研究为主的脑力劳动者的分工定位、传统优势和价值取向,决定了其难以胜任为产业经济的技术更迭培养大批以技术技能应用为主的体力劳动者,于是不得不将职业教育从普通教育中分化出来。随着产业经济的发展,职业教育的层次不断提升、专业类别频频更新。

就我国经济发展而言,自改革开放以来,职业教育为经济社会发展培养了大量实用型和技能型人才。当前,随着我国进入新的发展阶段,产业升级和经济结构调整速度不断加快,各行各业对技术技能人才的需求越来越紧迫,职业教育的地位和作用更加凸显。自2008年全球金融危机爆发以来,我国先后出台《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》、《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》(国发[2014]19号)、《国家职业教育改革实施方案》(国发[2019]4号)、《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》等重要文件,并明确“职业教育与普通教育是两种不同教育类型,具有同等重要地位”[3],其根本目的均在于着力培养适应产业升级和经济结构调整的高素质劳动者和技术技能人才,弥补普通教育在人才培养类型上的不足,着力消除劳动力的结构性矛盾。

可见,在我国产业经济发展和职业教育改革的背景下,亟需按照职业教育的类型特征,即“企业与学校跨界合作的结构形式和办学格局、产业与教育需求整合的功能定位和社会价值、共性与个性框架重构的设计方法和逻辑工具”[4],编写一大批符合职业岗位工作流程和技能要求的活页教材,以便能够及时在教材中体现产业发展的新需求,大力培养契合产业发展趋势的技术技能人才。

(二)产业技术升级要求职业教育优化层次结构

我国正处于制造业强国建设的关键期,产业领域不断提升对产业工人职业素质的幅度和层次要求。然而,由于人口红利的消失、技能劳动者比例偏低且结构不合理,高技能人才严重匮乏,已成为制约我国产业发展和企业竞争力提升的重要瓶颈[5]。

根据我国人力资源信息监测中心2019年的调查数据,我国人力资源市场对高级技术职称的需求比接近1.9;其中,技术工程师、高级技师等岗位需求与求职人数之比分别为2.01和2.39,这意味着高层次技术技能人才的短缺已成为制约我国经济社会发展的主要瓶颈[6]。在此背景下,职业教育必须紧跟时代发展步伐,搭建内外信息沟通桥梁,建立内外联动的治理机制;转变发展路径,从以扩大规模为主的外延式发展转向以提高质量为主的内涵式发展,从而消解人才培养的结构性矛盾,以适应我国产业技术升级和高质量发展对更高层次技术技能人才的需求。

为此,职业教育必须把握好产业升级的创新驱动格局,建设能够充分反映产业最新发展进程的活页教材体系,以便紧密对接科技发展趋势和市场需求,及时吸收新技术、新工艺、新规范等[7],着力培养适应产业技术升级的高水平、高素质技术技能人才。

二、理念层:以课程嬗变历程为依据,厘清活页教材的理念定位

知识的记载方式和技术手段影响着人们对课程和教材之间关系的认知。总体来看,人类记载知识的方式大致经历了三个阶段:即自然物质载体阶段,如石板、竹简、木牍等;人造的实体物质载体阶段,如布匹、丝绸、纸张等;人造的磁电介质载体阶段,如磁带、磁盘、光盘、芯片等。尽管人类记载知识的方式和技术手段不断推陈出新,并导致课程和教材之间界限越来越模糊,但二者之间的实质关系并没有发生改变:即就其本质而言,教材是形式,课程是实质,二者是表里关系;特别是在纸介质阶段,课程和教材具有更加鲜明的相辅相成关系。课程的模式决定了教材的内容结构和体例结构。因此,必须厘清职业教育课程模式的发展历程,并从中遴选出最符合产业经济发展趋势和职业教育类型特征的课程模式,才能重构活页教材建设的时代内涵,并开发出真正适合时代发展需求的职业教育活页教材。

(一)职业教育课程模式的嬗变历程

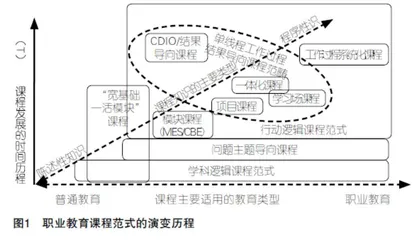

职业教育课程发展的总体历程是从学科逻辑范式转向行动逻辑范式。随着产业技术的升级和社会分工的变化,行动逻辑范式也开始不断进行修正完善和更新迭代,并越来越符合职业教育的类型特征和产业经济发展需求,见图1。

首先,就职业教育课程范式的总体发展而言,其主要经历了三个发展阶段,分别为从学科逻辑课程模式向学科整合课程模式过渡的加和量变阶段、从学科整合课程模式向问题导向课程模式过渡的部分质变阶段、从问题/主题导向模式课程(PBL)向行动逻辑课程范式中各种课程模式间过渡的创新优化阶段。目前,正处于行动逻辑课程模式相互借鉴吸收和主流趋势形成时期[8]。学科逻辑课程的知识形态具有三个主要特征:第一,理论性较强而操作性较弱,即主要是静态的、空间序列的、理论性质的陈述性知识,基本要素为概念、判断和命题;第二,以空间维度为标准,通过厘清和判断概念之间的上下位关系,能够形成命题,并在具有共同成分的若干命题之间建立联系,进一步形成庞大的命题网络和概念网络;第三,主要面向思维训练,以陈述性的记忆和理解为手段,以理论的演绎和创新为目标。需要注意的是,学科整合课程模式仅仅是学科逻辑课程的跨学科整合,因此在本质上仍然属于学科逻辑课程,其典型代表就是“宽基础+活模块”课程,其是在我国借鉴模块课程(MES和CBE)失败之后,借助模块课程的形式对学科逻辑课程的一种妥协性改造。问题/主题导向课程旨在通过类似苏格拉底“产婆术”教学方法的问题引导,逐步完成教学目标,但是由于问题的类型不同,导致学习效果截然相反:其中,行动导向的问题能够面向工作对象且具有可操作性,而思维启发式的问题则只能激发思维和想象,不具有可操作性。因此,问题导向课程无法完全满足职业教育培养面向工作对象并解决实际问题的技能型人才的目的。直到行动逻辑课程范式诞生以后,职业教育才真正走上树立自身类型特征的道路。行动逻辑课程的知识形态具有三个主要特征:第一,以动态的、时间序列的、实践性质的程序性知识和策略性知识为主,基本形态为产生式和产生式系统。第二,以时间维度为标准,按照产生式和产生式系统表征具体的程序性步骤;其中,产生式是人脑中反应和贮存的一系列“如果—那么”形式的规则,其是由条件和动作组成的指令,而条件反射在其中起到了重要作用;产生式系统由一系列相互关联的产生式构成,形成程序性的动作序列。第三,面向工作对象,以工作过程为载体,以产出产品或者结果为导向。可见,结果导向的课程和一体化课程的命名实际上并不太科学,且CDIO模式,即“构思(Conceive)—设计(Design)—实现(Implement)—运作(Operate)”四个工作环节太过抽象、太过笼统、过于粗糙、跨度太大,不适合职业院校学生的学习心理特征。因此,就职业教育而言,其本质特点是把学习者培养成能够按照职业伦理“做事”的人,即培养学习者直面工作对象,学会运用程序性知识、并按照加工和处理工作对象的步骤,逐步形成解决问题的产生式系统,并形成最终的产品或者结果。因此,职业教育理应依照行动逻辑课程范式建设活页教材。

其次,就职业教育行动逻辑课程范式而言,其发展阶段经历了三大主要流派,见图2。其一,以培养单项技能和局部技能为目标,以单个工作环节为载体的模块化课程;其二,以培养单一技能和完整的工作过程技能为目标,以单线程的、完整的真实工作过程或者典型工作过程为载体的项目课程或工作过程导向课程;其三,以培养技能迁移为目标,以多线程(三个以上)的、完整的典型工作过程为载体、以普适性工作过程为尺度的工作过程系统化课程。此外,还有一种工作过程导向课程的命名,从其诞生时间节点来看,其大致包括项目课程、学习场课程(曾被翻译为学习领域课程)、一体化课程和CDIO/结果导向课程等多种单线程工作过程的课程模式亚型。概括来讲,这三种主流的行动逻辑课程模式具有四大共同特征:其一,均为行动逻辑,要么是局部的工作环节,要么是完整的工作过程;其二,均具有产品或结果,要么具有阶段性产品或结果,要么具有最终产品或结果;其三,均为理论和实践一体化、工作和学习一体化课程;其四,以程序性知识和策略性知识为主,陈述性知识为辅。其中,以单个工作环节为载体开发的课程是模块课程;按照完整的工作过程为载体开发的课程是项目课程;以具有完整的典型工作过程的、同一范畴内的、不同难度梯度的M个(M≥3)学习情境,且各个学习情境的每个典型工作环节均与普适性工作过程(资讯—计划—决策—实施—检查—评价)匹配起来而开发的课程是工作过程系统化课程。可见,项目课程兼容模块课程,而工作过程系统化课程兼容模块课程和项目课程;具体而言,一个项目课程包括N个(N=7±2)模块课程,一个工作过程系统化课程包括M个(M≥3)项目课程,包括MN个(或者≥3N)模块课程。因此,从模块课程到项目课程再到工作过程系统化课程,是职业教育行动逻辑课程在不同发展阶段的产物。综合来看,职业教育需要的活页教材必然是行动逻辑的活页教材,其原因在于:第一,行动逻辑的活页教材以映射社会性职业的专业建设为旨归,能够促进专业设置与产业需求相互对接;第二,行动逻辑的活页教材以每个工作环节所承载的职业要求、职业标准或职业素质为课程内容,能够实现课程内容与职业标准相互对接;第三,行动逻辑的活页教材依托真实工作过程的教育性特征转化为以典型工作过程为载体的教学过程,能够保证教学过程与生产过程相互对接。在此需要注意三点:第一,在行动逻辑课程中,职业要求、技能要求、职业标准、技能标准、职业素质、教学目标、学习目标的核心内涵是一致的,只不过在企业领域主要使用职业要求、技能要求、职业标准、技能标准这几个概念,在教育教学领域主要使用职业素质、教学目标、学习目标这几个概念;第二,职业行动过程、工作过程、生产过程、劳动过程、做事的过程等概念,在本质上是等价的;第三,职业行动的步骤、工作环节、工作步骤、做事的步骤等概念,在实质上是等效的。以上概念在一般的应用情境下无需严格区分,以免陷入细枝末节的“牛角尖”。