基于混合研究方法的新生代农民工职业能力结构维度研究

作者: 郑爱翔 蒋宏成 刘艳

摘 要 新生代农民工的职业能力是其实现市民化的基础。以新生代农民工为研究对象,利用质性研究和实证研究的混合方法,进行新生代农民工职业能力结构维度研究,结果发现:新生代农民工的职业能力属于复合型能力结构,由基础就业能力、专业技术能力、技能探索能力、关系管理能力和资源拼凑能力等维度构成。在此基础上,提出了推动新生代农民工职业能力多主体开发、推进新生代农民工终身职业能力开发和强化新生代农民工能力和资源补缺的政策建议。

关键词 职业能力;新生代农民工;结构维度;混合研究方法;市民化进程

中图分类号 G729.2 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2022)07-0059-07

一、问题的提出

十九大报告指出“要加快农业转移人口市民化”。在农业转移人口中,新生代农民工人数众多,他们的市民化意愿强烈,较之上一代农民工,他们更希望留在城市,不愿意再回归乡土[1][2]。不过从现实看,尽管新生代农民工愿望美好,但是他们工资收入微薄,工作环境不佳,难以真正融入城市社会。面对这一现实,学者们认识到农民工能力的“贫困”是其市民化的根本障碍,现有研究普遍认为农民工进城后经济和社会地位的差异与其是否具有职业能力等人力资本具有密切联系[3][4]。

职业能力研究源于西方。其中,何为职业能力,即职业能力的内涵问题是早期研究所关注的领域,对职业能力的认识伴随着世界各国职业教育和培训(VET)的实践而逐渐深化。德国学者Mertens在1972年率先提出了关键能力(Schlüsselkompetenzen)的概念,他认为关键能力属于职业或者行业通用性的能力,能够对所承担岗位的工作效果产生直接效能[5]。在此基础上,德国学者对关键能力的内涵进行了进一步拓展,并逐渐形成了行动导向下的包括专业能力、方法能力和社会能力等在内的关键能力体系[6],这一职业能力体系在我国学术界广受推崇[7][8]。在美国,理论界和劳工部门将职业能力称为产业能力,该能力是适应产业内从业的能力,该能力既包括从业的通用性核心技能,也包括一线岗位从业所需要具备的一般技能,还包括特定工种和职业需要的专门技能。与产业能力相对应,围绕产业能力的核心标准、复合标准和专业标准能够满足劳动者从业所需(National Skill Standards Board,1994)[9]。在英国,职业能力称为核心能力,是与职业相关的通用能力与主观技能[10]。这一界定既强调职业能力的岗位通用性特征,也具有针对职业能力的岗位专用性指向。近年来,职业能力领域的研究持续受到关注,Brockmann等指出,职业能力是关于绩效的能力,是个人或组织实现特定成就的能力[11]。Palmer认为,职业能力既包括基本专业能力,也包括解决问题的能力和学习能力[12]。Krafft、Spöttl则指出,职业能力包括广泛的通用能力、特定环境的适应性能力以及抽象能力,正规教育及非正式的技能学习是其职业能力形成的基础[13][14]。

在我国,职业能力研究同样受到学界关注。姜大源认为,职业能力是适应广泛的职业情境以及劳动组织的能力[15][16]。李怀康提出,职业能力是与劳动者生理与心理相关联的行为特征,并在此基础上构建了冰山层次、模块集合和树干支撑等三类能力模型[17]。在具体目标岗位的职业能力结构维度研究上,李运华、郑章飞等、张丽华等和朱丹等学者研究了高校教师、辅导员、图书馆员等岗位,指出专业能力、社会能力是上述岗位职业能力的核心[18][19][20]。而在农民工的职业能力研究方面,国内学者们发现多数新生代农民工仅仅接受了简单的初、中等教育后就直接进入劳动力市场,其间缺乏对职业能力的系统性开发[21][22]。面对城市工作生活压力,张宏如认为需要开发职业胜任能力以满足新生代农民工市民化进程中的就业转型需要[23]。刘传江等指出了非认知能力在农民工市民化进程中的作用[24]。朱纪广等发现,新生代农民工的语言能力,即本地方言掌握程度也会对农民工的市民化产生影响,该能力有利于其转型[25]。

总体而言,当前国内外对职业能力的研究不断趋于成熟和完善。以早期的职业能力内涵探索为起点,当前已经形成了相对成熟的概念体系,在职业能力对新生代农民工市民化的促进作用上已达成理论共识,基于专业能力、方法能力和社会能力的关键能力框架获得了国内学术界的认同,并作为职业能力的一般研究范式,广泛应用于对国内教师、高校辅导员和图书馆员等教育职业主体的职业能力研究分析中。在本土研究中,职业能力的研究持续深化,一些学者针对新生代农民工的职业能力展开研究,相关成果充实了新生代农民工职业能力开发的理论体系。不过,现有研究主要基于就业导向这一理论视角分析新生代农民工职业能力的开发问题,甚至部分研究将职业能力等同于职业技能,对何为新生代农民工的职业能力,其职业能力具有哪些特质,尚缺乏专门研究。现有研究多基于关键能力范式下的单一能力视角进行研究,既缺乏对新生代农民工职业能力的整体性分析,也缺乏对其整体职业能力进行测量的工具,对新生代农民工的职业能力还存在内涵界定不明晰的理论局限。在此背景下,深化对新生代农民工职业能力的认识,强化职业能力结构维度的研究,对制定具有针对性的新生代农民工职业能力整体提升策略,推进新生代农民工市民化具有极为重要的理论和现实意义。本研究旨在对新生代农民工职业能力的结构维度进行多元分析,以完善职业能力理论体系,为更有针对性地制定新生代农民工职业能力开发和市民化促进策略提供参考。

二、研究方法的选择

本研究旨在探索新生代农民工的职业能力结构维度。当前该研究领域在国内外研究中虽有理论框架可供借鉴,却无已验证的成熟结构框架或工具可供参考。Creswell等认为,当缺乏指引性结构和测量工具时,可采用探索式设计方法,该方法借助于先定性后定量的方式进行理论探索、建构、测量与验证[26]。鉴于此,本研究采用质性和量化研究相结合的探索式设计方法进行混合研究。其中,质性研究通过采集、描述、凝练经验性资料,进行理论建构;而量化研究则通过对研究现象的测量、计算,进行理论验证和归纳[27]。

在第一阶段的质性研究中,本研究首先采用半结构化的访谈方式来获取访谈资料。半结构化访谈有助于其在收集结构化信息的过程中进行信息拓展,提高信息获取量。与此同时,本研究采用质性研究方法借助扎根理论,通过三级编码的流程进行理论体系建构[28]。研究过程中,为保证深度挖掘资料信息,本研究通过持续性比较分析的方式进行资料与资料、理论与理论以及资料与理论间的逐层比较,依次通过初始理论模型构建、多轮理论模型修正和优化,进行理论模型和初始量表构建。

在完成第一阶段的扎根理论分析后,进入到第二阶段的定量研究验证阶段。这一阶段的主要任务是通过定量研究方法对构建的理论和设计的量表进行验证。在本部分研究中,通过问卷调查,借助探索性和验证性因子分析,信效度检验来测量、修正和验证新生代农民工的职业能力量表。

三、新生代农民工职业能力结构维度质性研究

(一)研究对象与数据收集

本研究在质性研究阶段的调研采取半结构访谈的形式。为保证能够多角度全面挖掘新生代农民工职业能力的相关信息,本研究选择的新生代农民工访谈对象在岗位类型上,既有普通一线员工,也有领班、班组长、线长和主管等中、基层管理人员。

访谈主要围绕新生代农民工进城后主要从事的工作展开,从新生代农民工进城之初第一份工作的日常工作内容谈起,直至目前的工作,涵盖了其进城务工后诸如结婚、生育、购房等关键时间节点的工作内容信息。本次访谈事先并未设定具体的访谈人数目标,而是以理论饱和为原则,根据理论构建的需要,按照研究过程中概念发展的状态来确定访谈人员数量。本研究最终共确定了16位新生代农民工作为访谈对象。其中,男性9人,女性7人,均在长三角地区务工,均为1980年1月1日以后出生①,主要来自于新生代农民工密集就业的制造、餐饮、物流运输和修理服务等行业。

通过访谈法获得一手资料后,本研究还进行了与新生代农民工职业能力有关的新闻和报道的检索。通过多渠道资料的三角检验,并未发现新的范畴。

(二)范畴提炼

本文根据Strauss等提出的程序化扎根理论,通过开放式编码、主轴编码和选择性编码三个环节进行研究[29]。

1.开放式编码

开放式编码是将原始访谈资料进行逐句、逐段的概念化分析,赋予概念化标签,进而归纳和发现范畴的过程。在这一过程中,访谈资料收集和编码分析连续进行。在收集完成每一份访谈资料后,随机进行资料编码,在完成资料编码后方才进入下一次访谈。通过本轮分析最终获得了“专业学习”“初级知识”“先前技能”“新获技能”“熟悉规章”“设备熟悉”“技术熟练”等52个概念条目和“文化知识掌握”“工作技能掌握”“工作规范遵守”“设备工具操作娴熟”等22个范畴。

2.主轴编码

开放式编码虽然有助于归纳初始文本信息,但是获得的范畴意义和关系仍相对宽泛。此时,可以通过主轴编码深入发展主范畴,来探究范畴间的潜在逻辑关系[30]。通过本阶段主轴编码,研究小组借助典型模型,通过对不同范畴在概念层次上的反复比较,探究不同范畴间存在的内在联系。本研究最终共归纳、提取出“基础就业能力”“专业技术能力”“技能探索能力”“关系管理能力”和“资源拼凑能力”等5个主范畴。

3.选择性编码

在主范畴形成后,需要选择和提炼出核心范畴来整合主范畴。本研究最终确定了“新生代农民工职业能力结构”这一核心范畴,并围绕这一核心范畴组成“故事线”对整体理论进行系统化描述。从结构上看,围绕故事线形成的最终成果即典型关系结构。

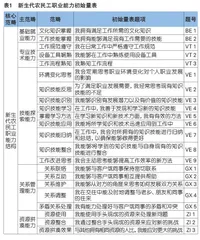

本研究最终将新生代农民工职业能力结构通过五个主范畴进行解释,而五个主范畴最终由22个范畴组成,二者共同构成了最终的典型关系结构,相应的新生代农民工职业能力概念及初始结构维度也初步形成。

(三)初始量表构建

本研究依据提取的范畴和主范畴,追溯和借鉴范畴和访谈资料,并借鉴相关量表,进行新生代农民工职业能力的初始量表构建。最终形成的量表包括22个题项。核心范畴、主范畴、范畴以及初始量表题项间的关系,见表1。

四、新生代农民工职业能力结构维度实证研究

(一)预测试

基于质性研究形成的新生代农民工职业能力量表采用likert5级评分法进行衡量。为保证量表质量,在开展正式调研之前,首先邀请该领域的教授和博士对已形成的初始量表内容进行审阅。审阅的主要内容是量表题项设置的完整性和合理性。为保证量表的质量,在本轮量表审阅结束后立即组织量表的预测试,旨在检验量表的易读性,力求避免问卷存在有歧义或者难以理解的题项。在预测试对原量表进行进一步检验后,形成了新生代农民工职业能力量表。

(二)样本选择和数据收集

在通过预测试后,使用量表的题项进行正式测试。在新生代农民工年龄的界定上,本研究借鉴国家统计局《2018年全国农民工监测调查报告》[31],以及刘传江、张宏如等学者对新生代农民工的年龄设定标准,选取1980年以后出生的农民工作为调查对象[32][33]。

本次调研采用分层随机抽样,在江苏、浙江等地企业发放问卷491份,最终回收455份,回收率为92.67%。为了保证回收问卷的质量,研究者对回收问卷进行了筛选,对具有单一重复选项、错误逻辑选项的问卷加以剔除。最终在回收问卷中有效问卷的回收率为96.04%,有效问卷为437份,样本数量符合Hair提出的数量要求[34]。

本研究回收的样本信息参见表2。从样本特征来看,本次调研中男性新生代农民工略多于女性,同时年龄多集中于26~35岁。婚姻方面,已婚者占82.4%。学历方面,多数新生代农民工为高中学历。在从业岗位上,一线业务岗位从业人数在60%以上。在收入方面,多数新生代农民工的收入在3001~6000元的收入区间范围内。以上描述性统计分析的结果与国家统计局《2020年农民工监测调查报告》中的相关类别统计结果相近,表明本次调研的结果具有一定的代表性。