越南社会工作职业教育的发展脉络、特征与启示

作者: 宋秋英

摘 要 社会工作职业教育是推进社会工作专业化建设的内生动力和重要支柱。越南的社会工作职业教育演进历程大致经过了初建期、停滞期、重建期、成型期,并在当今时代背景下呈现出以借鉴西方模式为抓手、以发展学历教育为重点、以加强技能训练为导向等主要特征,为社会输送了一大批高素质的专业人才。其基本启示是:寻求“国际视野”与“本土创新”整合之路,以破解课程知识更新缓慢的问题;探索“多维培育”与“研训一体”结合之路,以破解专业师资力量薄弱的问题;促进“政社联动”与“理实一体”契合之路,以破解学无所用现象突出的问题。

关键词 社会工作;职业教育;越南;人才培养

中图分类号 G719.1 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2022)09-0068-08

越南社会工作的历史渊源可以追溯到19世纪初的阮王朝时期,但真正作为独立行业而得到政府的大力扶持、机构的组织保障以及学界的高度关注,则是最近十几年的事情。进入21世纪,面对诸多社会问题,越南政府逐渐认识到社会工作在干预危机、削贫解困、扶老济弱等方面的专业优势与特殊作用,愈加重视社会工作的行业有序发展和专业人才培养等议题,尤其把社会工作职业教育作为国家优先发展事项加以宏观规划、稳步实施,并取得了明显的成效。社会工作职业教育既是培养社会工作专业人才的基础平台,也是推进社会工作专业化建设的内生动力和重要支柱。因此,有必要系统梳理越南社会工作职业教育的发展脉络,分析其在当今时代背景下所呈现的主要特征以及亟待解决的关键问题,希冀对于我国社会工作职业教育的发展带来启示。

一、越南社会工作职业教育的发展脉络

20世纪40年代末,社会工作职业教育作为舶来品被引介到越南。在之后的70多年里,伴随着政治变迁、社会转型以及经济政策调整,越南社会工作职业教育大致经历了四个阶段,即初建期、停滞期、重建期、成型期。纵观越南社会工作职业教育的发展脉络,其演进轨迹是从“半专业化”曲折式走向“专业化”、从“边缘”旋进式迈入“主流”的过程。

(一)初建期(20世纪40年代末至1975年以前)

1945年9月2日,越盟领袖胡志明在北方的河内宣布成立具有社会主义性质的越南民主共和国(即“北越”)。北越政府认为,公民之间的互敬互爱是社会福利的基础,强调家庭、城市社区或农村合作社内部的彼此关怀。于是,政府不仅出台了一系列社会福利政策、社会保险制度,而且组织青年联合会、妇女联合会、工会、红十字会等社会团体向孤儿、残疾人、战争老兵等弱势群体提供社会服务。为了培养开展社会福利服务的骨干力量,社会救济部(现已改为“劳动、残疾人和社会事务部”)曾举办过为期10~15天的讲习班。授课内容主要是介绍越南共产党(以下简称“越共”)的指导方针、新的社会政策以及关于社会福利的法令。后来,每期讲习班延长至3个月,培训对象包括各地社会救济部门的部长、副部长等主要负责人[1]。从严格意义而言,此类临时性的短期讲习班并非专业性的社会工作教育,但已初具雏形状态。在北越,尽管许多社会机构、团体中的绝大多数工作人员缺乏专业知识学习与实务技能训练,也从来没有接受过正式培训,但他们的社会服务活动在无数次攻坚克难的过程中为个人、家庭和社区作出了巨大的贡献。

南方的西贡(Sai Gon,胡志明市的旧称)是越南早期社会工作职业教育的摇篮。1947年,法国红十字会在西贡组织筹建了明爱社会工作学院(Caritas School of Social Work)。这是越南历史上第一所专门培训社会工作人才的教育机构,1948年起招收第一批共10名学生[2]。学院最初由天主教神职人员文森特·德·保罗(Vincent De Paul)负责管理运作,主要以短期课程项目形式开展教育活动,直到1975年停办为止一直严格遵循法国模式。1949年,南方在法国的扶持下成立越南国,由阮福晪(史称“保大帝”)出任国家元首。1955年,吴廷琰在美国的扶持下发动政变,废黜保大帝,建立了越南共和国(即“南越”)。1957年,在南越首府西贡创立的越南陆军社会工作学院(the Vietnam Army School of Social Work)开始面向社会招生,提供为期两年的培训项目和短期课程。该学院有1500多名学生在毕业后到军队服役,主要参与家庭援助、儿童福利等工作。1968年,越南社会事务部在联合国的资金支持和技术帮助下创办了国家社会工作学院(the National Association School of Social Work)。该学院致力于培养优秀的社会工作者和社工培训师,开设了许多学位训练课程,学制一至两年。当时社会工作人才培养的设想是,取得两年制毕业文凭的学生需要在工作一年或两年后继续学习两年,才能获得学士学位。该方案的制订虽然完成,但并未付诸实施。此外,在西贡建立的佛教社会服务青年学院(the Buddhist Youth School for Social Service)开展了涉及社会工作方面的教育培训;大叻大学(Da Lat University)在人才培养方案中设置了一门社会工作的学科。然而,所有的社会工作学历教育与培训活动均在1975年4月北越发动对南越的总攻击之际被迫结束[3]。

需要指明的是,20世纪40年代末至1975年以前的南越社会福利制度、社会工作发展相对迅速,但社会工作职业教育却面临着异化和变质的困境。由于南越的社会工作实质上并没有真正关注平民百姓尤其是广大弱势群体的福祉,所以具有半专业化特点的早期社会工作职业教育被视为国外势力操纵该国局势的工具,并随着欧美侵略军的撤离而一度淡出历史舞台。

(二)停滞期(1975年至20世纪80年代中期)

在1975年南北统一以后不久,越南便着手进行社会主义改造,并在1976年7月定国名为“越南社会主义共和国”。随着南越政权的土崩瓦解,西贡等地曾经如火如荼的社会工作戛然而止,原有的社会公益组织被新政府解散或接管,相关的教育、培训活动也被人为地划上了休止符。截至1975年初,南越不仅为大约500位社会工作者提供了短期培训课程,而且培养了300名具有两年制社会工作文凭的毕业生、20多名具有一年制社会工作文凭的毕业生、10名出国留学的相关专业毕业生[4]。在社会工作者队伍中,无论男女老少,不管是否经过专业教育或业余培训,都要为融入新的社会形势自谋出路。有的加入了工会、青年联合会、妇女联合会;有的到政府、学校、幼儿园、企事业单位甚至旅游公司工作;有的已沦为失业游民;还有少数曾经在国家社会工作学院等学校工作的教师、后勤人员转行到南越新成立的部门办公。那些尚未完成社会工作相关学业的在读学生则转到了其他专业或学校继续学习。

自1975年南越取消了社会学和社会工作专业方向后,全国社会工作职业教育的停滞状态持续了十年之久。原因主要包括以下三个方面:第一,当时的越共认为社会主义制度的目标是实现共同富裕,社会主义政权一旦牢固确立,在社会成员彼此关怀、互相帮助的文化氛围中,社会问题就会消失,社会丑恶也将不复存在,因此社会工作、社会工作者被认为是多余的,社会工作职业教育也失去了其存在的价值[5];第二,越南语“công tác xã hội”(英文“social work”,中文“社会工作”)的字面涵义是“社会运动、革命、抗议、社区工作、工会运动以及类似的思想观念”,且该术语通常被误解为“政治社会活动”或者“社会慈善”的代名词[6];第三,人们通常认为,诸如政治社会活动之类的“社会工作是任何人都可以做的事情”[7],因此没有必要进行专门的社会工作培训或维持原有社会工作职业教育机构的运转。

但是,越南的社会福利与社会救助服务依然存在,单位体制内部社会服务对象的问题主要依靠各机构组织自行解决,单位体制以外社会服务对象的问题则由相关政府部门和“工青妇”等社会团体来承担,而且都具有明显的行政化特征。尽管囿于意识形态和政治壁垒等障碍,越南社会工作职业教育出现了中断的情形,但历史的车轮毕竟是前行的,纷至沓来的社会问题也昭示着其重建与接续发展的契机必将到来。

(三)重建期(1986年至2003年)

20世纪80年代中期,越南政府通过乡、镇、坊、社区等基层单位向居民提供多种社会服务,建立了较为系统的社会管理格局。联合国儿童基金会等国际组织呼吁越南尽快重启社会工作。加拿大国际发展署、美国国际发展署也通过复兴越南的社会工作职业教育来推进社会工作的再发展。在此背景下,越南社会工作逐渐得以恢复,并被赋予了新的时代内涵和专业意义,由此给社会工作职业教育带来了重建的机会。

自1986年起,一些负责社区管理与社会服务的人员开始意识到他们的工作缺乏足够的理论指导和实务技能,于是努力寻求更多的社会工作培训和相关教育机会。为了回应这一迫切需求,曾经在南方接受过学历教育或专门培训的部分社会工作者主动聚集在一起,共同筹建有关社会工作方面的职业培训机构。1989年,社会工作训练与研究中心正式成立,随即开展了沟通技巧、小组工作、社区发展等社会工作方面的实务训练、理论研究以及社会服务项目评估工作。在20世纪90年代初,社会工作教育课程大多以短期培训形式进行,为期一周至两个月不等,内容侧重于讲授社会工作的基本概念和训练职业技能。自20世纪90年代中期后,儿童保护和照料委员会、青年联合会、妇女联合会以及劳动、残疾人和社会事务部等社会团体、政府机构开展了讲习班、训练班、课程班、工作坊等短期社会工作培训活动,向成千上万的基层社会工作者传授了大量以技能训练为重点的实务知识。

为推动社会工作教育由非正式的短期培训向正规化的学历教育发展,越南许多高校开始设置社会工作的学科、课程乃至专业方向。在南方,胡志明市的开放大学妇女研究系(the Women’s Studies Department of the Open University)于1992年增设了社会工作学科的文凭培训,并把社会工作的理论和实务知识融入到培训内容中。1995年,越南教育和培训部(the Ministry of Education and Training)批准了开放大学以及劳工、残疾人和社会事务学院(the College of Labour, Invalids and Social Affairs)两所高校提交的申请,允许把社会工作纳入社会学专业课程体系中[8]。这是越南首次在高校正式把社会工作列为社会学专业的一门核心课程。在北方,河内国立大学(the Hanoi National University)于1996年开始以学术研修的方式开展社会工作培训,并以此作为社会学的必修科目。1997年,校址设在河内的劳工、残疾人和社会事务学院在联合国儿童基金会和加拿大国际发展署的支持下,开始提供为期3年的社会工作课程项目。经过多年的建设与发展,该校在正式取得大学地位(在升格成大学后更名为“劳动和社会事务大学”)后开始提供社会工作专业方向的学士学位教育[9]。

在1986年至2003年的17年里,越南社会工作职业教育在国际组织、国内社会工作者的共同推动下获得重建的机会,培养的主流生源从在职群体转向大学生群体。尤其是从20世纪末至21世纪初,许多高校向社会输送了一大批社会工作方面的人才。不少毕业生选择从事社会福利方面的工作,其中的就业去向也包括劳工、残疾人和社会事务部以及人口、家庭和儿童委员会等政府部门。鉴于越南尚未形成系统的社会工作专业认证框架,加之社会工作的社会认知度低、职业需求不高、就业岗位不足等原因,导致许多毕业生要么最终离开了这个领域,要么从未在这个领域就业。对此,社会工作职业教育只能在被边缘化的状态下艰难而缓慢地发展。

(四)成型期(2004年至今)

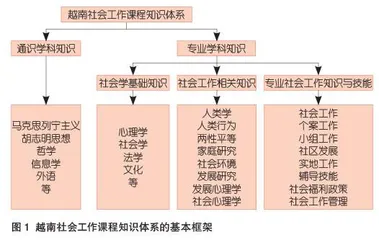

2004年对于越南社会工作职业教育而言是具有里程碑意义的重要年份,也是社会工作专业化进程的关键起点。为了在越南社会工作情境下探索解决西方模式在本国水土不服的问题,加强社会工作职业教育培训的系统规划,越南教育与培训部于2004年4月和10月分别发布了社会工作专业的本科阶段国家课程标准和《社会工作培训准则》。其中,国家课程标准是由包括国际专家在内的全国教育理事会组织编制的,规定了“社会工作专业学生毕业要求达到的最低学分即185学分(通常1个学分需要15个课时,每个课时为45分钟)”以及“国家核心学科占74%(大约137学分),高校自定学科占26%(大约48学分)”[10]。作为社会工作课程的纲领性文件、政策性指南,这一国家课程标准的出台标志着官方对社会工作职业教育的正式认可,从此高校逐渐成为社会工作专业人才培养的大本营。2004年,越南全国范围内开设社会工作课程的高校仅有4所,到了2005年已有11所,增幅达175%。随后,主动申请提供社会工作课程的教育机构数量逐年增加。