我国高技能人才供给与区域产业发展的耦合协调关系研究

作者: 蒋梦诗 沈勤

摘 要 在“技能中国”建设背景下,高技能人才有效供给是促进产业升级和经济高质量发展的重要支撑。针对当前面临的就业结构性矛盾,构建基于熵权法的综合评价模型和耦合协调模型,利用2008-2019年28个省域面板数据,实证分析我国高技能人才供给与区域产业发展间的互动适配关系及时空演化趋势,研究发现:两者耦合协调程度在时间维度上呈现先上涨后回落的变化趋势,在空间维度上呈现东部、中部、西部、东北部依次递减态势;高技能人才占比、产业结构高度化指数分别成为所属系统的显著因素;在超一线城市中,北京和上海的耦合协调水平相对较低且上涨迹象不显著。实现两者良性发展的对策建议是:优化教育财政分配结构,完善职业技能培训体系,提升高技能人才待遇地位。

关键词 高技能人才;区域产业发展;熵权法;人才供给;耦合协调模型

中图分类号 G719.2 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2022)13-0037-06

作者简介

蒋梦诗(1996- ),女,上海工程技术大学管理学院硕士研究生,研究方向:教育经济与管理(上海,201620);沈勤(1963- ),男,上海工程技术大学教授,高等职业技术学院院长,博士,研究方向:教育经济与管理

基金项目

国家自然科学基金面上项目“过程视阈下的优质高等教育机会城乡差异及矫正措施的实证和政策研究”(71774056),主持人:徐国兴

2021年6月,人社部印发《“技能中国行动”实施方案》,强调“技能人才是支撑中国制造、中国创造的重要基础,对推动经济社会高质量发展具有重要作用”。而职业教育正是高技能人才供给体系的重要组成部分。同年10月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》,明确提出“优化职业教育供给结构,围绕国家重大战略,紧密对接产业升级和技术变革趋势”。人社部官方数据显示,2020年底,我国高技能人才仅有5800万人,约占就业总人数比重7.7%,高技能人才求人倍率高达2以上。由此,有必要深入分析高技能人才供给与区域产业发展之间的适配性,以打通高技能人才供需壁垒,缓解我国就业结构矛盾[1]。现有国内外文献资料关注宏观层面上的人才配置和经济发展[2][3]以及各级教育和经济发展水平间[4][5]关系居多,较少聚焦于分析高技能人才与产业发展之间的关系;在研究方法上,主要采用结构偏离度分析[6]等,较少应用耦合协调复合模型。本文基于“技能中国”建设背景,利用2008-2019年28个省域面板数据,构建基于熵权法的综合评价模型和耦合协调模型,从时间和空间两个维度探讨高技能人才供给与区域产业发展间的互动适配关系。

一、机理分析

(一)耦合度和耦合协调度的内涵

“耦合”概念源自物理学领域,是指两个或两个以上系统通过各种相互作用而彼此影响的现象,如电感耦合等,后被广泛引入社会科学领域。耦合度反映的是各系统间彼此依赖、相互作用的强度。譬如,高技能人才供给系统与区域产业发展系统之间相互关联、适配合理,则表现为良性耦合,此时耦合度值相对较高;反之亦然。协调度则是指各系统在相互作用关系中良性耦合程度的高低,体现出系统整体协调状况的优劣状态,即各系统之间是存在着高水平的相互促进,还是低水平的相互制约。综合上述概念,耦合协调反映的是两个或两个以上子系统之间是否匹配得当,并形成良性循环的关系。依据协调度区间可将协调状态划分为若干个层次或等级[7]。

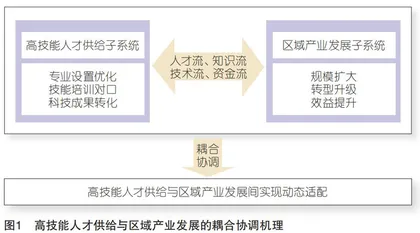

(二)高技能人才供给与区域产业发展的耦合协调机理

高技能人才供给子系统与区域产业发展子系统存在互动发展关系,形成相互制约、相互影响的耦合交互体,两者的耦合协调发展通过人才流、知识流、技术流与资金流的交互共享、优势互补作用,以实现动态适配为目标,对于优化人才培养结构、服务产业转型升级、促进经济社会高质量发展具有重要价值。

高技能人才供给子系统主要为区域产业发展子系统提供人力支撑和技术支持。基于区域产业转型升级的发展要求,面向本地区生产、管理、服务等行业一线的岗位需求,高技能人才供给子系统主要通过优化本地职业教育专业设置的结构布局,建立针对紧缺专业的职业技能培养与考评认证体系,促进科技研究成果转化等路径,为行业企业提供高技能人才支撑和技术服务,同时更有效地落实区域产业发展政策,增进产教融合的广度与深度。

区域产业发展子系统为高技能人才供给子系统提供资金支持与需求引导。一般而言,本地行业企业主要以资金设备投入、人员参与等方式,与职业院校联合组建实验室、联合开展教学研究、科技研发等,实现点对点的产教深度融合,从而有效突破本土产业发展的瓶颈问题,最大程度地避免高技能人才供给水平与结构的缺位与错位。

高技能人才供给与区域产业发展通过人才流、知识流、技术流、资金流的交互共享,实现两者之间的各取所需、优势互补,从而在耦合协调过程中有效促进高技能人才供给与区域产业发展的动态适配。在人才和知识互补方面,能够发挥前者的理论研究和方法创新优势、后者的应用研究和实践经验优势[8],进一步实现知识共享、知识转移;在技术互补方面,利用前者的科技研究成果转化并应用于企业的新专利、新产品,再基于新产品的实际使用情况反馈到原有技术研究中,在促进区域产业转型升级与创新发展的同时,也提升了高技能人才供给的质量;在资金互补方面,通过行业企业与职业院校共同投资联合组建实验室、联合进行教学研究等形式开展项目合作,有效保障了资金流的最大利用效率。高技能人才供给与区域产业发展的耦合协调机理见图1。

二、模型与数据

(一)模型构建

1.基于熵权法的综合评价模型

由于高技能人才供给子系统和区域产业发展子系统中各个指标在耦合协调过程中的相对重要性存在着差异,本文借用基于熵权法的综合评价模型,利用信息熵来判断数据的离散程度,由此推断各评价指标的变异程度和信息承载量。与德尔菲法、专家评分法、层次分析法等确定权重的方法相比,熵权法是一种客观赋权法,根据指标变异性的大小来确定权重,避免了由于评分者的主观差异性而导致综合评价结果受影响等问题。

第一,原始数据的标准化处理。为消除各指标的量纲影响,在赋权前先对原始数据进行标准化处理,此处应用极差法分别对正向指标与负向指标进行去量纲化操作,具体公式如下:

其中,xmj(t)表示在t年m省j指标的原始数值,zmj(t)表示该数据经过标准化处理后的标准值。

第二,评价指标的权重计算。本文旨在分析高技能人才供给子系统与区域产业发展子系统的耦合协调关系,因此两者中各指标权重应独立计算。一般来说,某个指标的信息熵越小,说明指标值的离散程度或变异程度越大,所提供的信息量越多,在综合评价中所起的作用也就越大,对应的指标所占权重也会越大[9];反之亦然。

利用Matlab软件分析标准化数据,得出Si系统中j指标的信息熵eij,由此可以分别计算高技能人才供给子系统与区域产业发展子系统中各指标的权重,计算公式如下:

其中,wij为Si系统中j指标的权重。

第三,子系统的综合评价。本研究采用线性加权法,结合上述针对各指标的赋权计算,计算公式如下:

其中,以Ui代表Si系统的综合评价指数,最终得分越高,则说明其综合发展水平越高。

2.耦合协调度模型

第一,耦合度模型的构建。耦合度是指多个系统之间相互作用的程度。本文参考丛晓男经过严密推算并验证的模型形式与性质[10]。耦合度模型一般有两种形式:

其中,C1和C2分别表示两种耦合度,Ui≥0表示系统Si的综合评价指数。由于本文仅探讨高技能人才供给与区域产业发展两个子系统,根据丛晓男的研究结果,当系统个数等于2时,上述两个公式可以等价互换,即当n=2时,0≤C1=C2≤1。综上,本文所应用的耦合度模型公式如下:

第二,耦合协调度模型的构建。由于耦合度是对系统间关联程度的度量,仅反映系统间相互作用强度,无法全面反映系统的整体功能或综合协调发展水平,无法有效表征各系统间是在低水平上相互制约,抑或在高水平上相互促进状态[11]。因此,本文引入解释力更强的耦合协调模型,以更全面地分析高技能人才供给与区域产业发展的协调程度。具体公式如下:

其中,D为高技能人才供给系统与区域产业发展系统间的耦合协调度,C为两者的耦合度,T为两者的协调度;α、β分别是高技能人才供给系统、区域产业发展系统的待定系数,且α+β=1,参考现有研究成果,本研究认为后者比前者略微重要,所以此处取值α=0.4,β=0.6。U1、U2分别为高技能人才供给系统、区域产业发展系统的综合评价指数。

借鉴相关研究的区间划分标准,本文采用均匀分布函数法进行耦合协调关系的层次与子类等级划分,即细化为无序发展、过渡发展、协调发展三个阶段,见表1。

(二)指标体系设计与数据来源

依据“目标层—要素层—指标层”的逻辑层次,本研究构建了高技能人才供给子系统和区域产业发展子系统耦合协调发展综合评价指标体系。考虑到全面性、动态性、科学性以及可获得性等指标选取原则,将两个子系统分别从规模、结构两个维度进行划分,以最大程度保证耦合协调分析过程的可比性和科学性。

指标的数据来源主要包括《中国社会统计年鉴》《中国劳动统计年鉴》《中国火炬统计年鉴》《中国教育统计年鉴》《中国高技术产业统计年鉴》以及各省的统计年鉴等。综上,本文关于高技能人才供给子系统与区域产业发展子系统的耦合协调分析所整理的具体指标体系,见表2。

针对高技能人才供给子系统,其供给规模主要以获高级技工、技师、高级技师证书的人数为代表,该项指标依据《高技能人才队伍建设中长期规划(2010-2020年)》中的相关解释:高技能人才是指具有高超技艺和精湛技能,能够进行创造性劳动,并对社会做出贡献的人,主要包括技能劳动者中取得高级技工、技师和高级技师职业资格的人员。而供给结构主要从院校供给结构和就业供给结构两个维度考虑,同时考虑到在校学生数对于高技能人才的实际供给情况存在一定的滞后性,因此将该项指标数据滞后2年再进行分析。

针对区域产业发展子系统,主要从宏观层面进行指标选取,其产业规模以人均地区国内生产总值和人均固定资产投资额为代表,其产业结构主要从合理化和高度化水平两个维度进行评价。其中,“产业结构合理化”表示产业间的聚合质量,不仅反映产业间的协调程度,同时也说明了资源有效利用的程度。本研究引用变形后的泰尔指数[12],该指数不仅保留了结构偏离度的内涵,同时反映了各产业的相对重要程度,计算公式如下:

其中,Ym为m省地区生产总值,Lm为m省地区就业总人数,代表m省生产率,代表m省第θ产业的生产率。

此外,“产业结构高度化”是衡量产业结构升级的标准之一,目前学界一般采用非农业产值比重或第三产业增加值占GDP比重以体现各产业部门之间产值比例变动的过程,同时更多关注服务型产业的发展状况。2018年5月3日,国务院发布《关于推行终身职业技能培训制度的意见》(国发[2018]11号),强调紧密结合战略性新兴产业等发展需求,深入实施国家高技能人才振兴计划。基于此,本研究选用战略性新兴产业占GDP的比重作为衡量区域产业结构高级化的指标。但由于其统计口径曾出现政策性更新以及公开数据的大量缺失,考虑到战略性新兴产业主要以核心技术为支撑,而高技术产业目录中大部分类别与战略性新兴产业较为契合,因此本文借用高技术产业占GDP比重作为代理变量[13],来衡量区域产业结构高级化的发展水平。

三、实证分析

(一)时序视角

由于篇幅有限,图2仅展示了2008年、2014年以及2019年我国高技能人才供给与区域产业发展耦合协调情况。整体而言,我国高技能人才供给与区域产业发展耦合协调水平基本呈现出先上涨后略有回落的阶段性变化趋势,但目前总体耦合协调水平仍有较大提升空间。在样本期内,江苏省始终是高技能人才供给与区域产业发展复合系统耦合协调程度最高的地区。中西部地区大多省份的耦合协调状态正逐步得到提升,但东北部地区与东部地区的北京、天津、上海等则在近年出现回落现象。结合数据可知,近年来我国高技能人才供给与区域产业发展复合系统耦合协调关系基本处于中层次的过渡发展阶段,两者耦合协调水平大多位于轻度失调、濒临失调以及勉强协调的区间,2019年江苏、浙江、山东、广东、天津突破0.6大关,实现了初级协调水平。