职业教育增值评价:演进、逻辑和路径

作者: 陈元媛 吕路平

摘 要 职业教育增值评价是对职业院校学生在技能、知识、社会、职业和情感等方面的发展、进步或转化程度的评价,并依此对教师和职业院校开展效能评价的价值判断模式。职业教育增值评价从基础教育增值评价演变而来,并经历了基于职业成就的增值评价向基于多元化数据增值评价的发展转变。职业教育增值评价与教育公平逻辑、教育心理动机逻辑和高质量发展逻辑紧密相关。需要从体制机制建设、评价模型研究与实践、智慧化数据库建设等路径出发,实现增值评价在职业教育领域的本土转化。

关键词 增值评价;职业教育;教育公平;心理动机;高质量发展

中图分类号 G717 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2022)16-0047-06

评价是价值负载的过程,在总结过去的同时预示未来,具有导向性作用。2020年10月,中共中央、国务院印发的《深化新时代教育评价改革总体方案》提出,“改进结果评价,强化过程评价,探索增值评价,健全综合评价”,这四个评价代表未来中国教育评价的发展方向,其中“增值评价”首次在中央文件中被提及。增值评价是一种体现教育公平、绿色和基于学习动机建构的科学评价模式,亦是基于效能和目标达成的工具理性主义评价模式,其关注点从教育结果评价转向对增长幅度的评价,强调教育本身价值生产的“净效应”。目前,增值评价仍局限于基础教育阶段的理论本土化和小范围实证研究。由于职业教育的多样性及专业结构的复杂性,使职业教育增值评价指标体系的构建颇具挑战性,增值评价在职业教育领域的研究和应用还相当有限。而职业教育作为与普通教育同等重要的一个教育类型,如何在职业教育中开展增值评价已成为当前亟待解决的重要课题。

一、职业教育增值评价的历史演进

增值评价理念源于20世纪60年代美国发布的《柯尔曼报告:教育机会平等》,经过多年发展,该理念已在基础教育、高等教育领域得到广泛应用,其在职业教育领域的发展大致可以分为三个阶段。

(一)基于学业成就的增值评价体系诞生(1966-1994年)

1966年,美国社会学家詹姆斯·柯尔曼的著名教育报告《柯尔曼报告:教育机会平等》分析了学生投入与学业成就之间的关系,首次提出教育的“净影响”概念[1];之后教育领域增值评价理念得到快速传播,增值评价理论和模型研究受到广泛关注。奥斯汀(Astin)于1977年提出“输入—环境—输出”理论,分离高等教育学生背景等因素而单独考察教育对学生学业成就影响的“净效应”[2],该模型奠定了美国大学教育效能研究的基础;1984年美国通过《珀金斯职业教育法案》(Carl D.Perkins Act),直指职业教育现代化,提升教育质量,促进教育公平[3],增值评价作为能有效解决教育不公平、不均衡现象的评价手段有了法律基础。1992年田纳西大学桑德斯(Sanders)开发了田纳西州增值性评价体系,并在全州K3-K12年级开展增值评价[4]。作为增值评价的先行者,AVAAS采用多元线性模型,分离家庭的社会背景、经济地位等因素对学业成就的影响,用学生学业成就在全州相对位置的变化(增值)问责教师或学校,对学生、教师和学校的评价更为公平,增值评价成为全美教育问责的新依据。随着增值评价逐渐成为美、英等西方国家基础教育阶段的主流教育评价模式,1992年,哈蒙(Harmon)率先提出在美国职业教育和培训中设立增值指标开展增值评价[5],增值评价在职业教育领域的研究和应用逐渐受到关注。莱斯(Rice)和多尔顿(Dolton)分别研究了影响参加青年培训计划中年轻人的教育参与和劳动力市场结果的因素,但还未有直接针对职业教育增值评价的系统性研究[6][7]。

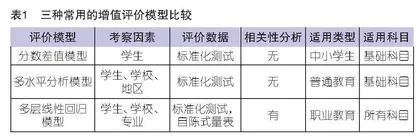

基础教育的大规模标准化测试为增值评价的广泛应用提供了数据基础,因此增值评价也主要应用于基础教育。由于职业教育的多样性和复杂性,且缺乏大规模的标准化测试,该阶段职业教育增值评价主要以理论研究和探讨为主,系统性实证研究较少。

(二)基于职业成就的职业教育增值评价体系发展(1995-2000年)

1995年,佩恩(Payne)基于英格兰和威尔士青年群体学习数据对16岁以上学生选择不同发展路径获得资格证书开展增值评价,研究采用最小二乘(OLS)模型进行样本筛选探究影响英国国家职业资格证书制度(NVQ)证书获取率的因素[8]。这是增值评价首次在职业教育领域的系统性研究,为职业教育增值评价实证研究提供了范例,这也得益于20世纪80年代中期在英国建立并日渐成熟的国家职业资格证书制度,从基础教育基于学业成就的增值评价向职业教育基于职业成就的增值评价迁移,体现了增值评价的广泛适用性和生命力,之后世界各国职业教育增值评价相关研究多基于职业资格证书获取率开展。1997年,保罗·马丁内兹(Paul Martinez)和泰瑞·鲁顿(Terry Rudden)研究了职业资格增值情况,发现普通中等教育证书(General Certificate of Secondary Education,GCSE)平均值和普通国家职业资格(General National Vocational Qualification,GNVQ)结果间存在强增值相关性,高级水平证书先前的GNVQ成绩与随后的GNVQ成绩之间的相关性较小,而中级水平两者相关性较强[9],为职业院校改善教育质量、提升增值相关性提供了依据。1998年布拉德利(Bradley)和泰勒(Taylor)从隐性增值视角考察中学教育的成就水平,分析影响中学生证书获取的学校和个人因素,该研究可用于职业教育和培训资格获取的增值评价[10]。1999年英国教育与就业部倡议在学生成绩中引入增值评价[11]。2000年,大卫·阿姆斯特朗(David Armstrong)和邓肯·麦克维加(Duncan Mcvicar)研究了英国继续教育和职业教育的增值评价,他们采用有序probit模型比较16岁以上学生参加职业院校学习和政府培训项目之间职业资格增值的差异,结果发现职业学校与政府培训项目的增值绩效并无显著差异,为改善职业院校的教育效能提供了诊断依据[12]。

该阶段职业教育增值评价逐渐从理论探讨发展到实证研究,评价技术和模型与基础教育相似,数据主要来源于各国的国家职业资格证书制度,增值评价成为职业教育领域教育问责的新型工具。但该阶段研究因面向群体样本量大,宏观研究较多,中观和微观研究较少,对具体职业教育机构和受教育者的诊断性还不足。该阶段,我国有学者首先提出引进增值评价理念[13],但职业教育增值评价进一步的理论和实证研究还处于空白阶段。

(三)基于多元化数据的职业教育增值评价进化(2001年至今)

随着美英等国职业教育增值评价实践的日益成熟,职业教育增值评价从单一的职业资格获取数据来源向标准化技能测试、标准化学业测试、自陈式评价量表、就业率等多元化数据来源发展,评价体系更加完善,问责效果更为精准,如面向岗位、职业课程、培训项目等方面的职业教育增值评价实践案例不断涌现,增值评价应用趋于多元化。 2001年乔·史密斯(Jo Smith)通过实际案例研究了继续专业教育(Continuing Professional Education,CPE)对护理工作的增值效能,采用自评、问卷和半结构化访谈等方法从入职、中途和学业完成三个时间点研究CPE对提高认知、改善护理服务和专业发展的增值影响,结果表明继续专业教育有利于护理技能的增值[14]。

2009年,为满足《珀金斯职业教育法案》对职业教育的问责要求,美国政府问责局出台珀金斯绩效责任报告系统,对职业学校学生的技术技能成就、毕业率、就业率等六项主要指标展开问责,系统要求报告职业教育学生经行业或各州标准化评估后的技术成绩增值情况[15]。2010年,安尼克·蒂默尔曼斯(Anneke C. Timmermans)等采用多水平线性回归模型研究荷兰中等职业学校9万名学生的学业增值,发现学生学业增值与教育机构相关性较低,而与培养方案显著相关,该研究验证了增值评价应用于职业教育院校和课程绩效问责的可行性,并指出预测学生学业增值的控制因素[16]。在职业教育增值评价基础上,2011年欧盟提出企业内外部职业培训之于企业服务、生产及工人本身的增值效果[17],增值评价从职业教育的学生、教师、学校层向产业层发展,评价模型从二层向多层深化。2013年布劳恩(Braun)提出在上海经合组织高等教育学习成果评估(Assessment of Higher Education Learning Outcomes,AHELO)中采用增值评价模型评价学生职业技能增值[18]。2017年潘迪(Pandey)基于前后测成长百分比模型对印度农村地区妇女开展为期3年(2011-2012年、2012-2013年和2013-2014年)的职业培训,结果表明大部分学员(63.33%)的增值效能处于高水平,36.66%学员的增值程度处于中等水平,职业培训对印度农村地区妇女的知识和技能增值效果明显[19]。

国内职业教育增值评价研究起步较晚,2001年肖良松首次提出在中等职业教育中开展以学校为主体的增值评价[20]。于建华提出在中等职业教育的分层式教学中开展增值评价,探讨了增值评价的理论依据、必要性和实施策略[21]。王瑾探讨了高职院校增值性评价模型的选择,并基于多元线性回归模型,从基本架构、指标体系、权重确定等方面提出高职院校学生增值性评价的思路[22]。龙凌针对职业教育评估存在的问题,从重视增值评价理念、适当引入第三方评估机构创设多元化增值评价主体、强化评估指标体系中的增值评价元素、针对性开发增值评价软件等方面提出了职业教育质量评估的优化策略[23]。

总体来看,职业教育增值评价的发展可分为三个步骤: 一是对职业教育增值评价的纯理论性探讨,目的是通过增值评价理论的科学、有效分析,为应用奠定理论基础;二是对职业教育增值评价的实证研究,目的是通过实证数据证明职业教育增值评价在应用层面的价值及可行性;三是增值评价在职业教育领域的全方位实践,目的是实现增值评价在职业教育如学校、教师、学生、课程等各个领域的应用。

二、职业教育增值评价的内在逻辑

(一)教育公平逻辑:职业教育增值评价对教育公平的影响机制

习近平总书记指出“努力让人民享有更好更公平的教育”,社会发展进入新时代,教育公平成为保持社会稳定、满足人民对美好教育期盼的重要议题。

现代教育公平理论源于20世纪60年代美国的民权运动。早期教育公平理论强调对学生教育资源投入的均等,让每个学生都能享受同等质量的教育资源,而新时代教育公平既包含起点公平,也包含过程公平和结果公平。增值评价理论由教育公平理论发展而来,其内涵体现了教育公平理论的各过程要素:一是增值评价强调起点公平,转而关注教育的增值结果,即将所有评价对象置于相同的评价起点;二是增值评价可分离社会经济地位、家庭背景、地区等外部影响因素,单纯考察教育对评价对象产生的增值结果即净效应,体现过程公平;三是将学生的增值结果用于学校或教师的绩效问责时因不受学生起点的影响,单纯考察学生的增值,评价模式更为公平,体现了结果公平。

当前职业教育还存在起点、过程和结果的不公平现象。首先,起点不公平。受地区差异、前期财政倾斜和社会声誉影响,职业教育学校、教师和学生之间的起点差异较大,且与普通教育相比普遍起点较低。增值评价不考察职业教育各评价对象甚至普通教育评价对象的现有成绩,将其置于相同起点开展评价体现起点公平。其次,过程不公平。主要表示为国家财政和地方财政对各职业院校硬件、师资、政策等资源的配置不均衡,而增值评价具有诊断功能,可对职业学校的各类教育过程投入和产出作标准化处理,排除奇异值的影响,并作横向比较,引导财政投入和政策进行均衡化和补偿化调整,消除职业教育过程不公平问题,为职业教育绩效问责提供良好的评价框架。最后,结果评价不公平。受地区、职业院校水平、社会声誉影响,职业院校发展水平、教师水平、学生技能水平和就业质量存在较大差异,单纯评价其结果难以真实反映职业教育本身对其的影响。增值评价控制相关因素影响,转向对职业院校发展水平的提高程度、教师水平的提升幅度、学生技能水平和就业质量的上升高度的评价,可解决结果评价不公平问题。