中职学生学业自我概念与生涯发展关系及家庭教养方式的作用:一项追踪研究

作者: 赵晓玉 陈建文 刘艳 郑欣彤

摘 要 采用追踪研究设计对湖南省2010名中职学生进行了间隔半年的两次测量,考察中职学生学业自我概念与生涯发展的双向关系以及家庭教养方式的影响。交叉滞后分析、回归分析和中介效应检验发现:中职学生学业自我概念与生涯发展之间存在相互作用;家庭教养方式能正向预测T1的学业自我概念和生涯发展;家庭教养方式通过T1的学业自我概念间接影响T2的生涯发展。研究结果表明,学业自我概念和生涯发展之间存在相互促进关系,积极的家庭教养方式有利于中职学生积极学业自我概念和良好生涯发展状态的形成,家庭教养方式还通过学业自我概念对中职学生生涯发展产生延后的间接影响。

关键词 中职学生;学业自我概念;生涯发展;家庭教养方式

中图分类号 G715 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2022)20-0062-06

中等职业学校学生(以下简称中职学生)是我国高中阶段学生群体的重要组成部分。全国教育事业发展统计公报显示,2015-2021年中职在校生数占高中阶段在校生总数比例维持在40%左右,且有上升趋势。同时,中职学生面临普遍的学业压力及巨大的生涯发展挑战,他们一方面要面对学习基础薄弱的现实,一方面要应对从一种受教育者角色向职业角色或者另一种受教育者角色转变的关键人生过程。调查发现,中职学生群体普遍存在专业选择盲目、学习动力不足、就业后频繁转换工作等不良的学业及生涯发展特点[1]。2018年教育部印发的《中等职业学校职业指导工作规定》和2019年国务院印发的《国家职业教育改革实施方案》分别指出,要加强中等职业学校职业指导工作,培养学生规划管理学业、职业生涯的意识和能力,为学生融入和适应社会、就业创业和职业生涯可持续发展做好准备。因此,探讨中职学生学业及生涯发展的影响因素及其作用机制有重要的现实意义。

一、相关概念阐释

学业自我概念是个体在学业情境中的自我知觉,具有多领域属性[2]。作为青少年自我概念的核心部分,它不仅对青少年的学业成就等近端结果有重要影响[3],而且是预测青少年学校转折期选择[4]及职业选择[5]等远端结果的重要指标。在我国高中教育阶段,中等职业教育的人才培养过程具有工作导向的特点[6],其教学内容涉及基础知识、专业知识和专业技能等,因而中职学生学业自我概念的领域属性更加丰富,其与学生生涯发展的联系也更加紧密。

生涯发展是个体围绕自身受教育角色、职业角色以及重要生活角色的认知和选择的变化而不断发展变化的过程,它与个体自我概念的发展密切相关。以往研究对自我概念在个体生涯规划和探索过程中的动机作用进行了较深入的考察[7];研究表明,自我概念越积极,青少年的生涯发展程度越高[8]。生涯建构理论认为,生涯发展也是自我概念发展与实现的过程,是个体在自我与情境互动过程中不断构建的[9][10]。生涯探索的过程包含了自我探索,个体在探索中不断反观以明确自身的优势和不足,进而结合外部的机会和限制做出调整,因此生涯发展也会影响自我概念的发展[11],但目前少有研究关注这一问题。对处于生涯探索初期的青少年而言,其主要任务是在学校的学习活动及一定的社会活动经验中进行自我和职业探索,逐步形成具体的职业偏好和符合现实的自我概念。因而,青少年生涯发展与自我概念之间可能呈现双向作用的发展状态。在导向工作体系的职业教育情境中,学生的学业和生涯发展过程相互交融,学业自我概念的发展是在应对生涯发展任务的过程中同步实现的,二者之间的双向作用会更加凸显。因此,本研究认为中职学生学业自我概念与生涯发展之间可能存在互为因果的关系。

家庭教养方式是自我概念形成的重要影响因素之一,通常被划分为积极教养方式和消极教养方式[12]。研究表明,支持、接纳、回应等积极的家庭教养方式能促使积极自我概念的形成[13],积极教养方式与学业自我概念呈显著正相关[14]。在生涯发展的系统理论框架中,家庭因素是影响个体生涯发展的人际社会系统的重要组成部分[15]。家庭通过提供信息、情感和经济支持,以及促成与社会文化相一致的职业期待来影响个体的生涯选择[16]。研究发现,家庭教养与儿童青少年的职业发展密切相关[17],积极教养方式能正向预测大学生职业生涯探索行为和态度[18]。因此,本研究认为中职学生的学业自我概念及生涯发展都受到家庭教养方式的影响。

学业自我概念的中介作用历来受到研究者的广泛关注。大量横断研究结果支持学业自我概念在家庭教养方式与学业相关变量间的中介作用[19][20]。有研究发现,学业自我概念在环境因素(如学校平均成绩)对中学生生涯选择的影响中发挥中介作用[21]。因此,学业自我概念也可能在家庭教养方式这一环境因素对生涯发展的影响中起中介作用。本研究拟通过追踪研究进一步探讨这一问题。

综上所述,已有研究结果支持青少年自我概念和生涯发展之间存在紧密联系,并且家庭教养方式对二者具有重要影响。作为青少年自我概念核心成分的学业自我概念与生涯发展的双向关系尚无研究关注,学业自我概念是否受家庭教养方式影响以及家庭教养方式如何影响生涯发展等问题也有待揭示,尤其是对面临学业和生涯双重发展挑战的中职学生群体。由于现有研究大多为横断设计,难以精确地揭示变量之间的相互作用机制,因此本研究采用追踪研究设计,探讨中职学生学业自我概念与生涯发展之间的双向关系以及家庭教养方式对二者的影响。基于上述分析,本研究有如下假设:中职学生的学业自我概念与生涯发展之间存在相互影响,T1(第一次测量,下同)的学业自我概念能预测T2(第二次测量,下同)的生涯发展,T1的生涯发展也能预测T2的学业自我概念;家庭教养方式能正向预测T1和T2的学业自我概念;家庭教养方式能正向预测T1和T2的生涯发展;家庭教养方式通过T1的学业自我概念间接影响T2的生涯发展。

二、研究设计

(一)研究对象

采用整群抽样的方法,选取湖南省两所中职学校的2902名中职学生进行间隔6个月的追踪测量(T1和T2)。第二次测量时因学生外出实习、辍学、因故未出勤及填答不完整等原因,出现一定的被试流失,经甄别对比后保留两次测量均参加的有效被试2010名。对流失被试(n=892)和有效被试(n=2010)的第一次测量数据进行独立样本T检验。结果显示,流失被试与有效被试在第一次测量时的学业自我概念得分[t=-0.43,p=0.66]和生涯发展得分[t=1.51,p=0.13]上均不存在显著差异,因此被试未出现结构化流失。本研究最终有效被试2010名,年龄为16.78±4.93岁,其中男生623名(31%),女生1387名(69%);一年级学生1046人(52.04%),二年级学生951人(47.31%),三年级学生13人(0.65%)。

(二)研究工具

1.中职学生学业自我概念问卷

中职学生学业自我概念问卷在中文版学业自我描述问卷[22]的基础上修编而成,保留了原问卷中语文、数学、英语等领域的题目,增加了专业理论和专业操作领域的题目,考察中职学生在以上学业领域中能力和情感的自我认知。问卷共50题。采用“不符合”到“符合”5点计分,得分越高,学业自我概念越积极。两次测量中本量表的Cronbach’s α系数均为0.95。

2.生涯发展量表

在苏钰婷[23]构建的生涯发展量表的基础上,修改了部分词语(如将薪水改为工资,将科系改为专业等)。测量中职学生面对生涯发展任务的态度和行动,分为生涯感受、生涯信念、生涯探索、生涯计划四个维度,共40题。采用“完全不符合”到“完全符合”4点计分,得分越高,生涯发展水平越高。两次测量中本量表的Cronbach’s α系数均为0.90。

3.家庭教养方式问卷

采用王滔[24]的测量方法,通过四选一的单选题对家庭教养方式类型进行测量。四个选项分别描述了四种方式,即:民主沟通型(家长采用民主的态度,与子女平等对话,相互交流观点和情感)、粗暴专制型(家长采用粗暴的态度,把自己的要求强加给子女,不顾及其感受)、溺爱纵容型(家长采取纵容的态度,过分爱护子女,无条件满足其需求)和冷漠忽视型(家长采取放任的态度,忽视子女成长中的关键事件和情感变化)。借鉴相关研究设计[25][26],将被试的作答分为积极教养和消极教养两类,其中民主沟通型归为积极教养;后三种类型归为消极教养。本研究中家庭教养方式采用第一次测量时被试报告的信息。

(三)施测程序与数据分析

以班级为单位进行统一施测,要求学生当场完成问卷,并给予小文具作为奖励。两次测量分别于2020年11月和2021年5月完成。采用SPSS19.0对数据进行整理和初步分析。采用Mplus8.0构建交叉滞后模型及中介效应模型,分析中职学生学业自我概念和生涯发展的双向关系及家庭教养方式的作用。

三、研究结果

(一)共同方法偏差的控制与检验

在对可能存在的共同方法偏差进行程序控制(如适量设置反向计分题目、对学生提供适当奖励等)的基础上,进一步采用Harman单因子检验对共同方法偏差进行检验。将两次测量的所有项目进行因子分析,结果显示,首个因子方差解释率为18.09%,小于40%的临界值,表明不存在严重的共同方法偏差问题。

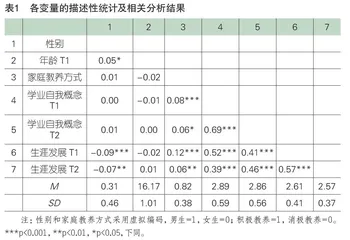

(二)各主要变量的描述性统计和相关分析

两次测量的学业自我概念和生涯发展得分及其与家庭教养方式的相关如表1所示。相关分析表明,两次测量的学业自我概念得分呈显著相关(r=0.69,p<0.001),两次测量的生涯发展得分呈显著正相关(r=0.57,p<0.001),同一时间点上学业自我概念与生涯发展的得分也呈显著正相关(rt1=0.52,p<0.001;rt2=0.46,p=0.001)。家庭教养方式与两次测量的学业自我概念和生涯发展得分之间均存在显著正相关(学业自我概念:rt1=0.08,p<0.001;rt2=0.06,p<0.05;生涯发展:rt1=0.12,p<0.001;rt2=0.06,p<0.01)。性别与两次测量的生涯发展得分存在显著负相关(rt1=-0.09,p<0.001;rt2=-0.07,p<0.01)。年龄与家庭教养方式及两次测量的学业自我概念和生涯发展得分之间存在相关不显著。

(三)学业自我概念和生涯发展的交叉滞后模型

本研究建立4个模型检验学业自我概念与生涯发展的双向关系。因性别与生涯发展的两次测量得分呈显著相关,所以以下模型构建均在控制性别协变量的基础上进行。模型1(Model 1)为基线模型,即只有学业自我概念和生涯发展的跨时间自回归模型。模型2(Model 2)在基线模型的基础上增加学业自我概念对生涯发展的预测。模型3(Model 3)在基线模型的基础上增加生涯发展对学业自我概念的预测。模型4(Model 4)在基线模型的基础上,增加学业自我概念和生涯发展的交叉滞后模型。结果显示,模型2、3、4的拟合指数显著优于基线模型1。进一步对比发现,模型4(学业自我概念与生涯发展的双向预测模型)具有相对更好的拟合效果和稳定性,见表2。因此,本研究采用交叉滞后模型来检验二者之间的双向关系。

(四)家庭教养方式与学业自我概念和生涯发展的关系

在交叉滞后模型中增加自变量家庭教养方式,探讨不同家庭教养方式下中职学生学业自我概念和生涯发展的双向关系。建立家庭教养方式、学业自我概念和生涯发展之间的关系模型。结果显示,模型拟合良好(χ2=19.62,df=2,RMSEA=0.07,CFI=0.99,TLI=0.95,SRMR=0.02)。学业自我概念和生涯发展在半年间均具有中等程度的稳定性(β分别为0.66和0.51,p<0.001)。T1的学业自我概念正向预测T2的生涯发展(β=0.13,p<0.001),T1的生涯发展也正向预测T2的学业自我概念(β=0.07,p<0.001)。家庭教养方式正向预测T1的学业自我概念(β=0.08,p<0.001)和生涯发展(β=0.12,p<0.001);但对T2的学业自我概念和生涯发展的预测作用不显著。见图1。

在上述模型的基础上,进一步使用偏差校正的非参数百分位Bootstrap法进行中介效应检验[27]。结果表明,T1的学业自我概念在家庭教养方式和T2生涯发展之间起中介作用(β=0.01,p<0.01),95%置信区间为[0.01,0.02]。这表明,家庭教养方式通过T1的学业自我概念间接影响了T2的生涯发展。

四、讨论