中职和普高对经济的贡献孰高孰低?

作者: 苏荟 张月

摘 要 教育与经济增长关系密切,利用2008-2018年31个省市面板数据对比分析中等职业教育和普通高中教育投入对经济回报的贡献。研究发现:就经济增长而言,中职教育经费投入对经济增长的影响程度较强,存在明显的地区差异性,东部地区普通高中教育经费投入影响显著,中部地区中职教育经费影响显著,西部地区两种类型教育经费投入影响均显著。就居民收入而言,普通高中教育对居民收入的影响较弱,存在显著的结构性差异。为了更好地发挥普高和中职对经济的合力作用,应因地制宜,区域引领,建设动态经费监测机制。

关键词 中等职业教育;普通高中教育;财政投入;经济贡献率;经济回报

中图分类号 G718.3 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2022)27-0030-09

作者简介 苏荟( 1974- ),男,新疆石河子大学师范学院教授,管理学博士,研究方向:区域经济,教育与经济(石河子,832003);张月(1998- ),女,石河子大学师范学院硕士研究生,研究方向:教育经济与学校管理

基金项目 教育部人文社科青年项目“新疆职业教育服务乡村振兴的效果测度与长效机制研究”(22YJC880108),主持人:张继伟

一、引言

近年来随着我国经济增速总体放缓,经济发展步入“激活力、补短板、强实体”的新常态[1],如何合理规划教育投入,平稳度过这一特殊时期,关系着中国教育现代化2035目标能否顺利实现。2018年,国务院办公厅发布的《关于进一步调整优化结构提高教育经费使用效益的意见》明确提出,要改革完善教育经费投入体制机制,以调整优化结构为主线,提高经费使用效率[2],这表明突出经费投入“重点”,提高资源配置效率,是今后构建现代化教育经费分配体制应努力的方向。

在当今“后4%时代”应如何合理分配教育经费,有必要从教育与经济增长的关系中进行探讨。有研究表明,中等教育对经济增长的影响效应最大[3]。我国政府也多次强调中等教育阶段中职教育的发展。2004年,教育部发布《关于进一步加强职业教育工作的若干意见》,要求扩大中职招生人数,保持中等职业教育与普通高中教育发展的比例大体一致[4],2010年颁布的《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》进一步提出,今后很长一段时期内保持中等职业学校和普通高中招生规模大体相当[5]。在国家出台的一系列政策引导下,各省份逐渐加大中等职业教育经费投入力度,推动中等职业教育和普通高中教育协调发展。据《中国统计年鉴》显示,2008年我国财政性中职教育经费投入为512.1亿元,到2018年上升到2038.9亿元,2008年普高教育经费投入为794.8亿元,2018年增长到3560.3亿元;对比省际间经费投入数据,2008年财政性中职和普高教育经费投入最大值与最小值之差分别为41.0亿元、81.2亿元,2018年经费投入极值差分别为202.7亿元、317.9亿元;可以看出,中职教育经费投入有所增长,但中职和普高教育经费投入差距出现逐渐扩大的趋势。由于我国尚未把中等教育阶段纳入义务教育范畴,财政性教育经费投入是其发展的重要基础,但经费总量有限,关于确定中职和普高教育经费投入比例仍有待商榷。

鉴于此,本文从宏观和微观角度出发,分区域及个人收入分析中职和普高两种教育类型投入作用效果的差异性,并有针对性地提出政策建议。

二、理论基础与文献综述

(一)理论基础:教育投资收益理论

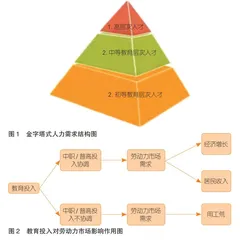

20世纪中叶,西方国家转向教育投资的经济效益研究,大力发展教育事业,增加教育投入,希冀于教育投入与经济增长同比例增长,但实际并未收到预期效果。西方经济学家研究表明,当劳动者的受教育水平超过工作岗位需求时,反而不利于劳动生产率的提高。无论以任何形态存在的社会都呈现出金字塔式的人力需求,即对高层次人才需求较少,对低中层次人才需求更多,见图1。我国目前仍处于社会发展的初级阶段,人力需求更偏重于低中层次人才,教育投入也应趋向于金字塔结构。在合理的金字塔结构规划之下,任何层次的教育经费投入增加,其边际收益均相等[6]。教育投入布局与全面普及初等教育、大力发展中等教育相一致,才能促进教育投入总收益最大化。中等教育阶段,中职教育与普通高中教育经费投入协调,满足劳动力市场需求,能够推动经济增长,提高居民收入;相反,若经费规划不合理,则导致“用工荒”问题进一步加剧,见图2。由此,基于教育投资收益理论,如何合理规划中等职业教育与普通高中教育的经费投入,最大力度促进经济增长,仍需进一步探究。

(二)文献综述

1.教育对经济的贡献

教育对经济增长贡献的研究最早可追溯到18世纪,亚当·斯密(Adam Smith)在《国富论》一书中,初步提出人力资本概念,并探讨了人力资本或教育培训的投资回报问题[7]。之后,关于教育对经济增长贡献的研究不断深化,如人力资本理论创始人舒尔茨通过计算得出,美国从1929年到1957年,教育对其经济增长贡献率为33%,提出人力资本投资的重要方式之一是发展教育[8]。被誉为增长核算之父的美国经济学家丹尼森,经过进一步精密运算发现,美国教育对经济增长的影响可达到35.3%[9],学者Romer、Lucas以及Blankenau也都从不同角度出发,论证了教育对经济增长的促进作用[10][11][12]。

我国学术界也相继展开了中等职业教育对经济增长贡献的研究。学者们最先从局部出发,考察中职教育对区域经济增长的影响,如李长惠等人以重庆市为例,发现在2001-2005年期间,重庆GDP增长量中有2.14%是中等职业教育所带来的[13]。张洁利用贵州省中职教育投资与国内生产总值数据进行检验发现,中等职业教育投资额每增加1%,GDP将增加1.0905%,西部欠发达地区中职教育投资与经济增长互为因果关系[14]。王建华等人研究得出陕西省中职教育与经济增长之间存在长期稳定的动态均衡关系和格兰杰(Granger)关系,陕西中等职业教育的发展每增加1个百分点时,经济将会增长0.47个百分点[15]。区域中等职业教育的发展有利于经济增长,学者们基本达成了共识。但我国幅员辽阔,地大物博,各个地区经济发展水平存在差异,从整体出发,是否能够得出相同的结论,学术界逐渐将视角转向全国,使用不同计量方法和样本,探究两者之间的关系。如我国著名教育经济学家王玉昆在《教育经济学》一书中,借鉴前苏联学者的劳动简化法计量了1964-1982年间我国教育对经济增长的贡献率。计算结论是:小学教育对经济增长的贡献率最高,初中其次,高中次之,职业教育最低,分别是13.9%、8.3%、2.9%和1.6%[16]。进入21世纪以来,杨梓樱基于我国1985-2017年数据,得出我国高等职业教育对经济增长的贡献率为4.833%,中等职业教育为2.595%,职业教育对经济增长的贡献,占整个教育贡献率的一半,职业教育与经济增长之间具有一定的相关性[17]。国内学者们的研究成果都肯定了中等职业教育对经济增长的促进作用,但我国中等职业教育目前仍存在财政投入不足、经费使用效率不高等问题。王培俊等人讨论了中等职业教育经费投入和人口存量对经济增长的影响,发现政府职业教育经费投入对经济的增长影响显著[18]。蔡文伯等人通过建立投入产出指标,研究中等职业教育的投入效率,发现中等职业教育投入与经济发展之间存在高增长型、徘徊型和低增长型三种关系,且中等职业教育经费投入具有空间依赖性[19]。

通过梳理国内外研究文献可以看出,关于教育对经济增长以及职业教育对经济增长的贡献研究均取得了一些重要成果,但对普通高中和中等职业教育对经济增长影响的对比分析以及如何合理规划教育投入比例的相关研究仍较为匮乏,且对于普通高中教育对经济增长影响的研究存有欠缺。由此,本文基于我国现存不同教育类型经费投入的数据,建立理论模型,考察普高和中职财政性教育经费支出比例的不同对经济发展的作用,并提出本文的第一个研究假设:

研究假设1:与普通高中教育投入相比,中等职业教育投入对经济的贡献较强,且存在地区差异性。

2.教育对个体收入回报的贡献

以“促进就业为导向”的职业教育,主要任务是培养技术技能人才、维护社会和谐稳定运转,而中职毕业生的质量也成为国际上“发展中国家要不要发展中等职业教育”争论的关键[20],评价标准最主要是看他们与普通高中毕业生在就业市场中的表现。目前关于中等职业教育、普通高中毕业生的比较主要聚焦于个体的收入回报。有研究指出,中等职业教育带来的个体增收作用远高于普通高中,如Jonathan Meer从工作匹配度角度出发,认为职业教育的学生通过接受技能培训,与工作匹配度高度一致,进而在经济收入方面的回报优势明显[21]。周洁等人以中等教育分流为背景,比较普高和中职毕业生的收入差异,发现中等职业学历所带来的个体收入远高于普通高中学历[22]。个别研究采用局部抽样代表性数据和全国数据比较中等职业教育与普通高中的收入回报,如栾江等人基于甘肃、陕西两个西部省份大样本农户调查数据,发现与普通高中相比,中等职业教育对西部农村劳动力的非农收入贡献更高[23]。祁占勇等人依托CFPS调查数据,根据明瑟方程实证结果显示,中等职业教育对劳动者收入增收具有显著促进作用,个体选择普通高中的收益低于中等职业教育的24%[24]。也有研究指出中等职业教育收益相对于普通高中的优势具有时效性,如陈伟和乌尼日其其格讨论职业教育与普通高中教育的收益时发现,1978年之后的一段时期内,与普通高中相比,接受职业教育者具有较高收益,1990年之后则已不具有显著优势[25]。梁彦以改革开放为切入点,分析20世纪90年代以来我国中等职业教育回报率的变化,发现2000年以来选择中职教育的回报率高于普通高中,在2015年之后有所下降[26]。王奕俊等人在解释中职教育招生下滑以及升学热现象的同时,发现中职毕业生在初入职时,相对于普高毕业生具有优势,但随着时间的推移,优势逐渐消失[27]。

由上可知,学者们对中等职业教育、普通高中教育对个体收入回报的贡献进行了诸多研究,大都揭示了中等职业教育对个体增收作用更强,但以往研究仅关注个体的工资性收入,且缺少普高和中职对个体结构性收入影响的城乡对比分析,由此提出本文的第二个研究假设:

研究假设2:与普通高中教育相比,中等职业教育对个体结构性收入回报较高,且存在城乡差异性。

三、研究设计与数据说明

(一)模型构建

根据相关文献研究,结合本文需要及现有数据基础,最终设定如下计量模型,如(1)所示:

LnYit = C+α1ZDJFit+α2PGJFit+α3Labor +α4Industry+α5InPeople+α6lnRd+εit (1)

其中,i代表第i个地区(省份),t代表第t年,ZDJF代表中等职业教育投入,PDJF代表普通高中教育投入,Labor代表劳动生产率,Industry代表产业结构,People代表总人口数量,RD代表科研经费投入。εit代表误差项。

(二)变量解释

1.被解释变量

(1)经济回报

经济回报反映了一个地区中职教育经费投入和普通高中教育经费投入对该地区经济发展水平产生的贡献,GDP作为衡量国家经济体系发展的核心指标,体现了一个国家经济的总体发展水平,相比于GDP,人均GDP能够更为直观地了解一个国家或地区的宏观经济运行状况,能够对单个投入产出变化进行有效解释。因此,在这里,采用人均GDP的对数形式,即Lngdp。

(2)居民收入

各个地区教育投入不同所产生的教育收益率也不同,居民收入的变化能够从微观视角探究教育投入对其产生的影响。同时,中国典型的城乡二元结构和特有的户籍管理制度也会造成城乡居民收入存在差距。鉴于此,本文主要采用收入这一评价指标,选取城市居民收入和农村居民收入进行分析研究,并根据《中国统计年鉴》的划分标准,将其分为工资收入、经营收入、财产收入和转移收入四种类型,进而揭示收入的结构性差异。

2.解释变量

衡量中等职业教育与普通高中教育的教育发展水平,主要有在校生人数、教育质量、经费投入以及生师比等指标。本文使用教育经费投入作为中等职业教育投入与普通高中教育投入的代理指标,并取对数形式。

3.控制变量

(1)劳动生产率

劳动生产率是衡量一个地区劳动生产效率高低的重要指标,劳动生产率越高,代表该地区生产效率越高,地区经济回报更有效,计算方法为第三产业产值与就业人数的比值。

(2)产业结构

产业结构代表一个地区不同生产部门的组合与构成情况,是农业、工业和服务业在经济结构中所占的比重,通常计算方法为第三产业产值与地区生产总值的比值,比值越大,反映该地区产业结构配置越合理。

(3)城乡收入差距

在我国现行城乡二元分割的经济体制下,城乡收入差距体现了我国财富分配的公平性,衡量城乡收入差距的指标主要分为两大类,主要为绝对收入差距指标和相对收入差距指标,基于研究目的与数据的可得性,此处采取相对收入差距指标,计算方法为城市居民人均收入与农村居民人均收入之比。比值与财富分配的公平性呈负相关,比值越大,代表财富分配公平性越差,反映出城乡收入差距越大。