融合发展视域下城乡职业教育培训共同体构建:困境及策略

作者: 陈东勤 李丹晴 陈召佩 陈春霞

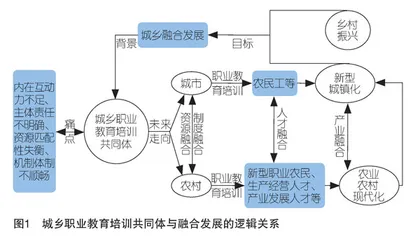

摘 要 城乡融合发展是乡村振兴的应然之举。建立城乡职业教育培训共同体是乡村振兴背景下职业教育发展的战略选择。城乡职业教育培训共同体构建面临内在互动力不足、主体职责不明确、资源匹配性失衡、体制机制运行不顺畅等实践困境。为此,应秉承“合作共赢、共建共享、持续发展”的共同体建设理念,明确主体责任,建立资源共同体;协调各方资源,建立健全共同体运行机制;创新多方资源整合机制、多元主体共建机制、成果共享机制等;实现协同育人、资源共建共享,不断满足人民日益增长的美好生活需要。

关键词 乡村振兴;职业教育培训;城乡共同体

中图分类号 F323 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2022)28-0068-05

党的十九大报告提出要进一步理顺城乡关系、促进城乡融合发展。实施乡村振兴,必须重塑城乡关系,走城乡融合发展之路。《中华人民共和国乡村振兴促进法(草案)》提出,要建立健全城乡协调发展的体制机制,推动形成城乡互补、工农互促、全面融合、共同繁荣的新型工农城乡关系。乡村振兴背景下,城乡融合发展需重新思考乡村发展的意义和价值,寻求城乡发展的契合点,这为城乡职业教育发展提供了新的机遇。城乡社区居民对职业教育与培训的需求日益增长,城乡融合发展、乡村振兴、治理体系和治理能力的提升等均需要职业教育培训的支持,但目前城乡职业教育与培训难以较好满足城乡发展需求,因此需要借助政府、社区、高校及职业院校等更多主体的力量,构建职业教育培训共同体。

一、城乡职业教育培训共同体的本质内涵及构成要素

(一)本质内涵

“共同体”一词最早可追溯到拉丁文“Communis”,最初用来描述基于“共同思想”、具有“共同身份”的一群人,在“共同地域”中形成的统一体[1]。随着经济社会的发展,其内涵、要素、特征和功能等也随之变化,尤其是在现代化进程中,随着互联网技术的发展,万物之间的联系突破了地域界限,基于“共同思想”“共同身份”的共同体不断升级,新样态的共同体逐渐出现,如政治共同体、学习共同体等[2]。由此可见,共同体是一个发展性的概念,其内涵要结合最新的时代背景不断丰富。建立城乡职业教育培训共同体是乡村振兴背景下职业教育发展的必然选择。共同体理论认为,“城乡职业教育培训共同体”是指由关注城乡职业教育发展的社会组织和个人,在尊重差异、共同合作、互惠共赢的基础上,基于共同目标和责任、以共同精神为纽带、以契约为规范而构建的具有生态属性的发展组织机构。城乡职业教育共同体旨在实现跨地域主体间或者人与人之间的合作、联动、互利等,培养城乡融合发展所需人才。

(二)构成要素

根据滕尼斯“共同体”理论,结合我国城乡社区实际,城乡融合视域下职业教育培训共同体是由各要素构成的统一体,各个要素相互联系、相互作用,呈现如下特征。

1.“多元主体”协同参与

在生态学视野下,城乡职业教育培训共同体是由存在差异的城乡教育主体及其外部环境构成的生态系统,参与者具备一定的差异性,尊重每一个主体的生命特征是保障其生态化发展的前提[3]。为满足参与者差异化和个性化的生命发展需求,共同体的教育主体身份日渐多元。在城乡融合发展基础上将跨地域的松散个体或群体相互联系,不同的参与成员基于承担职能与自身发展需求具有多重身份。政府、企业、城乡职业学校、成人教育中心、社区教育中心、社会团体等共同构成新型城乡职业教育培训样态。多元主体之间的互嵌关系不仅体现在参与主体多重角色的有机融合,同时也存在于教育主体间“互惠互利”“协同作用”等多维互动关系中。

2.“价值追求”共同引领

作为一个共同体,所有参与主体都是共同体中的重要环节,而不是孤立的行为个体。融合发展视域下的城乡职业教育培训共同体是以乡村振兴为目标,城乡融合发展为背景,强调城镇与乡村的职业学校或个体基于共同行为规范和制度约束,在人才培养等活动中逐渐激发“共同价值”,不断满足城乡民众职业发展、终身学习的需要,不断满足和提升乡村振兴战略背景下人民对美好生活的向往。其不同于传统共同体依赖于“共同思想”“共同身份”“共同地域”等理念,在城乡职业教育培训共同体中,成员之间形成的是一种志同道合、互惠互动的亲密关系。各主体相互尊重、相互支持、相互融合,形成强烈的凝聚力和组织力,共同营造舒适、互赢的协作氛围,以推动城乡职业教育培训的融合发展,培养乡村振兴与城镇化发展所需人才,提高农业现代化水平,助力乡村振兴,共享城乡融合发展成果。

3.“保障机制”持续建立

城乡职业教育培训共同体的功能不仅限于技能提升、职业发展等,而是同时基于人民对美好生活需要的丰富内涵,提升城乡居民综合素质,促进其实现全面可持续发展。共同体须从城乡区域、学校和社区居民三个层面建立并持续完善相关规制保证,保障共同体的顺利运行。城乡区域保障机制立足城乡之间的统筹,合理完善共同体的基本结构、基本运行模式等宏观层面的制度;学校保障机制负责共同体内部的学校与城乡社区、校企间的合作与常态化运行;个体保障机制以师生为中心,促进教师的专业化发展,关注学生兴趣的提升和综合能力的可持续发展。此外,城乡职业教育培训共同体的有效运行需要依托现代信息技术、教育行政部门、学校、专业人士的多方支持和共同努力,同时离不开城乡浓郁的文化和信息化环境资源的支撑。

4.“资源条件”多方支持

对于横跨城乡的职业教育培训共同体而言,受教育对象在地理位置、经济水平以及文化素质等多个方面存在显著差异,如何为城乡居民提供适合、及时且便利的职业教育培训成为亟须解决的问题之一。政府应提供强有力的保障机制,为城乡职业教育培训共同体的构建奠定基础。随着科学技术的发展,知识、技术早已突破了时空和地域的限制,城乡职业教育共同体建设需要先进的信息化技术作为支撑,突破地域时空的限制,为城乡居民提供便利、实学实用的知识,满足城乡居民的教育需求和学习需求;此外,城乡居民可以在共同体中寻找或组建与自己学习需求相近、精神追求相似的虚拟或实体学习共同体,这就需要职业学校及其他社会主体凝聚资源、提供支持。

二、城乡职业教育培训共同体的实践困境及必然走向

(一)共同体发展内在互动力不足,须统筹协作共谋城乡发展

在长期的城乡二元制结构影响下,乡村的资源要素存在单向流动的制度性障碍,资源的优化配置存在制度性约束。因此,目前我国城乡职业教育发展的重要特征是城市资源向农村输送,不断缩小城乡教育差距,乡村地区的职业教育发展也逐渐“城镇化”,导致城乡职业教育的内涵逐渐变窄、功能逐渐弱化、参与主体逐渐单一。农村地区独特的区域精神文化和内生性资源是极其宝贵的教育资源,然而,在具体的教育实践中往往被忽视,农村职业教育逐渐失去自身特色,单纯被动地接受城市职业教育的资源。基于此,其内部发展的“造血”功能逐渐弱化,促进自身发展、反哺城市的作用难以较好发挥,城乡职业教育发展的良性内在互动力逐渐呈现不足态势。

城乡职业教育培训共同体的构建能够较好地发挥城乡不同主体的优势,互相影响,互相带动,共同激发内在动力,实现城乡优势资源互补、融合,通过农民工市民化和新型职业农民培育等,促进城乡人力资本质量提升及有序流动,推动实现农业农村现代化,促进城乡融合。

(二)共同体建设主体职责不明确,须凝聚合力共促城乡发展

乡村振兴背景下,城乡职业教育在农民工市民化和新型职业农民培育上有所成就,但总体成效并不理想。城市和乡村缺少主动合作,无法从实质上保证农村人力资本的质量。由于目前尚未有专门负责城乡职业教育培训共同体建设的机构,虽有部分职业学校和社会培训机构参与共同体建设,但真正明确自身责任的较少,更缺乏深度、主动的合作。部分区域职业教育集团也主动参与到共同体建设中,他们作为共同体建设的先锋和载体,也未清晰明确自身职能,以致于我国城乡职业教育培训共同体建设缺乏统筹规划,不同主体间合作意识淡薄,缺乏依据城乡发展趋势进行共同体建设的理念和实践。

完善城乡职业教育培训共同体组织机构体系,明确主体责任,健全运行和评价机制,能够统筹规划城乡发展,推动城市和乡村政府、企业、职业学校和社会力量等主体发挥自身职能和优势,凝聚发展合力,围绕市场需求发展城乡产业,促进产业可持续发展,实现产业融合、社会空间融合、要素融合及人的城镇化;此外,共同体明确的目标能够促进农民工和新型职业农民等乡村振兴人才培育制度的完善,创新人才培养模式,实现人的城镇化,促进城乡融合。

(三)共同体建设资源匹配性失衡,须多元融合共建城乡发展

城乡职业教育培训共同体的建设离不开教育资源的有力支撑。由于城乡二元制的影响,城乡教育资源的配置模式存在一定程度的割裂。城乡职业教育资源配置失衡导致城乡职业教育培训共同体建设动力不足。在指导思想上,城乡职业教育共同体意识不强,城市和农村职业教育的资源配置相对固定,未能进行充分流转和交流。在初始职业教育资源分配上,对于职业教育办学条件较差的农村地区来说,初始职业教育资源的匹配更倾向于城市,农村与城市存在一定差距,共同体建设的基础条件相对薄弱;在资源流转层面,城乡职业教育资源自由流动尚未形成,农村职业教育资源还是远落后于城市,导致城乡联动难,一定程度上影响共同体的发展;在产业结构匹配上,目前农林技术、农村商贸等有利于农业现代化发展的专业设置较少,导致人才紧缺。

城乡职业教育培训共同体可破解农村职业教育发展面临的资源匹配性失衡症结,推动城乡职业教育软硬件资源互联互通,达到优化城乡资源配置、提高资源利用效率的目标;能够突破学校教育开展职后教育和培训,提升城乡职业教育公共服务水平,让优质的教育资源在城乡之间合理配置和自由流动,提升乡村居民获取优质教育资源的机会,促进城乡职业教育资源均衡发展,促进人的综合素养的提升,最终实现以人为核心的城镇化。

(四)共同体运行体制机制不顺畅,须协同创新共享发展成果

职业教育培训共同体建设是城乡职业教育融合发展的较高形态,是职业院校、地方政府、社会组织等利益相关者之间建立联结,促进城乡教育链、人才链与产业链有效运行的重要保障。然而,从现有城乡职业教育培训共同体的运行来看,仍然存在运行主体归属不明、运行制度存在冲突、运行管理冗余等问题。从其成因来看,影响城乡职业教育培训共同体有效运行的体制机制障碍较为明显,主要表现在宏观管理体制的分割和实践操作层面的分层等方面。从宏观管理层面看,城乡二元制的影响仍然存在,虽然各方主体有意共同合作,但二者在管理模式、方式、理念等方面存在差异和冲突,在一定程度上影响了职业教育培训共同体建设。在实践层面,多个省市部门都参与到职业教育与培训中,充分利用自身资源和优势开展富有特色的职业教育与培训,但也存在多头管理、无人主管、重复培训等问题,造成了教育资源浪费。解决城乡职业教育培训运行机制不畅的问题,要以制度创新理念为指导,突破发展路径依赖,促进城乡职业教育培训共同体制度创新,实现城乡职业教育培训从差异化到城乡一体化、城乡融合转变。

城乡职业教育培训共同体的构建能够推进运行制度和监督机制的完善,教育培训机制体制的创新,公共服务体系的升级等。共同体建设的目标不能仅仅满足于组织学习和实践活动,最终目标是通过改变城乡居民的学习方式及变革城乡组织和机构共同体教学实践,形成具有一定影响力、有特色、可复制、可推广的城乡职业教育培训的实践成果、理论成果及可应用的模式等,以更好地满足城乡居民日益增长的美好生活需要及教育培训需要,让更多的城乡居民共享乡村振兴成果,实现城乡融合。

三、城乡职业教育培训共同体的构建策略

(一)统一思想认识,促进城乡职业教育培训共同体合力发展

城乡融合发展,建设城乡职业教育培训共同体要发挥好各治理主体的作用,必须以“共同体思维”聚合各方治理力量,使之成为城乡融合发展的动力,推动全面小康和乡村振兴。“共同体思维”强调各参与主体的协作与互利共赢,主张在“共同行动”中增进认同感和获得感,实现价值共创。第一,以共同体思维进行整体规划,实现职业教育与培训要素在城乡间自由流动。城乡职业教育共同体建设需要坚持共同体思维,秉持融合发展理念,以终身教育理念为指导,汇集政府、市场、社区、地方高校、社会组织等多方主体力量,对城乡职业教育培训共同体进行整体规划,实现职业教育培训资源在城乡间自由流动,满足终身学习需要。第二,以共同体思维共担责任,建立城乡职业教育培训体系。乡村振兴背景下,要建立共同参与、功能互补、共建共享的职业教育培训共同体,不断增强合力,激发共同精神,激活共同行动,推进乡村振兴。共同体思维要求必须将城乡作为一个系统进行顶层设计,既要考虑为城乡区域发展培养需要的人才,又要考虑人才的可持续发展等。第三,以共同体思维明晰城乡融合发展特点和需求,提升职业教育培训共同体服务效能。职业教育共同体的建设是满足村民美好生活需要的重要教育载体之一。新型职业农民、返乡农民工等群体对职业教育有着强烈的需求和期待[4]。城乡职业教育培训共同体应建立不同层次的职业教育培训,既要满足不同群体的期待和终身教育需要,也要实现资源的有效共享。