跨媒介视域下高中文学阅读教学策略

作者: 刘颖异 韩新媛 范宇博编者按:教育部办公厅印发的《基础教育课程教学改革深化行动方案》(以下简称《方案》)强调,各地各校要全面实施义务教育、普通高中课程方案和课程标准,突出育人方式改革,加强统筹指导,强化教学资源、教学评价、实验教学、培训研修等支撑,引导各地各校将育人蓝图转化为自觉的改革行动,引导校长、教师将育人理念转化为实际的教育教学行为,促进学生核心素养发展。一分部署,九分落实。该《方案》于2023年启动,一年来,全国各地各校课程教学改革深化行动陆续开展,教学上的新变化日益涌现。越来越多的地区和学校加入改革行列,教师的教学行为和学生的学习方式发生了深刻的变化,不仅创造了一些新成果,也为基础教育积蓄了高质量发展的势能。基础教育课程教学改革形成了一番新气象。本期栏目邀请了黑龙江教师发展学院各学科教研员,通过课例讲解的方式,为大家呈现我省基础教育课程教学改革的新模式和新变化,以期为一线教师提供经验和参考。之后,本刊也将持续关注和跟进我省基础教育课程改革的发展态势。

摘要:在媒介融合的时代背景下,文学阅读教学的内容和方式发生了很大变化。跨媒介阅读突破传统课堂教学模式的边界,利用多种媒介融合的特点,转变阅读方式,为阅读教学注入新的活力。以文学阅读为例,分析了跨媒介阅读的特点与优势,提出在高中文学阅读教学中的应用策略。丰富的媒介阅读方式可以完善个性化阅读的价值取向,学生可以通过多种渠道获取阅读信息,提升学习效果。基于媒介“互文性”特点,以全新的视角来审视和分析作品,促进跨媒介的理解和接受。利用媒介“综合性”优势实现阅读与交流的融合,加深学生的文学体验和审美素养。指出跨媒介形式的阅读教学在加深学生对文本内容理解的同时,也在一定程度上促进了学生媒介素养水平的提升。

关键词:高中语文;跨媒介;文学阅读教学;个性化阅读

21世纪是一个从纸媒迈向媒介融合的时代,我们的生活在数字化的影响之下悄然变化,阅读方式也发生了巨大的变革。人类的阅读经历了从“读书”到“读图”再到“读屏”的发展,阅读教学的内容和方式较之以往也更为丰富多样。在多媒介融合的背景下,虽然当下的高中语文阅读教学仍以语言文字为主体,但是纸质媒介已经不是传递信息、交流思想的唯一途径。随着电影、电视、网络视频、平板电脑等媒介在语文阅读教学中的组合应用,以及学生阅读内容、方式、思维和观念的更新变化,“跨媒介阅读”作为发生在信息时代背景下语文教学领域的一场变革,已在课程标准中“崭露头角”。《普通高中语文课程标准(2017年版 2020年修订)》在18个语文学习任务群中,首次设置了“跨媒介阅读与交流”学习任务群。这既是与多种媒介融合的信息时代语文生活的对接,也是对综合利用多种媒介转变语文阅读方式的一种回应。

本文以文学阅读为例,探索信息时代如何突破传统课堂教学模式的边界,利用多种媒介融合的特点,转变阅读方式,为阅读教学注入新的活力。

一、丰富的媒介阅读方式可以完善个性化阅读的价值取向

高中语文跨媒介阅读可以充分利用报纸、网络、影视等多种渠道,以便于获得丰富的阅读信息。学生不仅可以阅读传统的纸质文本,还可以通过电子书、在线文章、平台视频等形式获取学习资料。这种多样性的阅读方式有助于激发学生的学习兴趣,提升学习效果。

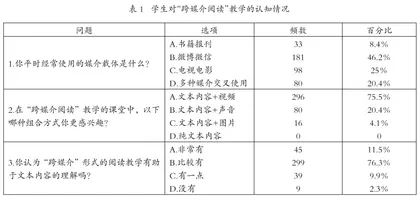

以文学类文本阅读为例,笔者团队尝试对学生“跨媒介阅读”教学的认知情况进行调查(见表1)。

从调查结果来看,学生阅读使用的媒介中,数字媒介和多种媒介交叉使用的情况明显高于书籍报刊等纸质媒介;课堂教学中纯文本内容和图片形式无法激发学生的学习兴趣,文本与视频、音频融合的教学更能得到学生认可;学生对跨媒介阅读作用的认识符合信息时代语文学习生活的特点,绝大多数学生认为,“跨媒介”形式的阅读确实有助于文本内容的理解。

事实上,丰富的媒介阅读方式可以提供多样化的阅读体验,使学生可以接触到不同的观点,从而帮助学生形成更全面、更丰富的价值取向。每个学生可以根据自己的兴趣和需求来选择阅读内容,形成具有独特个性的阅读视角和审美趣味,从而更好地理解和把握相关领域的阅读内容并感受不同的价值观念。因此,我们应该鼓励学生广泛接触和使用不同的媒介,以促进个性化阅读价值取向的完善。

二、基于“互文性”特点促进跨媒介的理解和接受

在互联网时代,不同媒介的互文性是一个相当复杂且有意义的话题。互文性,又称为“文本间性”或“互文本性”,原指文本与文本之间交错、引用等复杂的交互关系。而不同媒介之间的互文性则是指各种媒介文本在内容、形式和意义等方面的相互交织与影响。在数字媒介日益发展的今天,数字媒介促进了不同媒介之间的联系和互动,使我们可以更加方便地从一个媒介跳转到另一个媒介,不同媒介之间的互文性愈发显著。这种互文性使不同媒介之间的界限变得模糊,读者或观众可以通过一种媒介了解另一种媒介的相关信息,从而形成对跨媒介的理解和接受。

以文学阅读为例,在跨媒介的视域下,我们倡导开放性的文学阅读观念,即教材文本、影视作品、数字文本等都可以纳入阅读范围。不同媒介的文学欣赏之间存在着密切的关联。古今中外的许多经典文学,都被改编为影视作品,如统编教材中的小说《祝福》《阿Q正传》《红楼梦》等,为影视创作提供了题材内容,在文学欣赏与电影欣赏之间建立了互动的桥梁:通过阅读和鉴赏文学作品,可以帮助我们理解影视创作的目的与意义;通过观看影视作品,可以激发阅读文学原著的意愿,从而加深文学体验,提高审美素养。

比较分析小说《祝福》与电影《祝福》中“祥林嫂大闹婚礼”的典型情节,我们可以发现二者的不同:小说通过文字语言来构建世界和表达情感,而影视作品则通过画面、声音和表演等视觉语言来呈现故事和情感。

小说《祝福》中,祥林嫂被捆绑、塞进花轿拜天地的经过是由卫老婆子向四婶转述的。

“这有什么依不依。———闹是谁也总要闹一闹的;只要用绳子一捆,塞在花轿里,抬到男家,捺上花冠,拜堂,关上房门,就完事了。可是祥林嫂真出格,听说那时实在闹得利害,大家还都说大约因为在念书人家做过事,所以与众不同呢。太太,我们见得多了:回头人出嫁,哭喊的也有,说要寻死觅活的也有,抬到男家闹得拜不成天地的也有,连花烛都砸了的也有。祥林嫂可是异乎寻常,他们说她一路只是嚎,骂,抬到贺家墺,喉咙已经全哑了。拉出轿来,两个男人和她的小叔子使劲的擒住她也还拜不成天地。他们一不小心,一松手,阿呀,阿弥陀佛,她就一头撞在香案角上,头上碰了一个大窟窿,鲜血直流,用了两把香灰,包上两块红布还止不住血呢……”她摇一摇头,顺下眼睛,不说了。

电影《祝福》中,这一段情节是用穿插式蒙太奇的剪辑手法完成。

镜头1:被捆绑的祥林嫂拼命挣扎喊叫,两个壮汉在她两侧紧紧抓住她。

镜头2:师爷高喊“新郎新娘拜天地”,唢呐声响起。

镜头3:祥林嫂瞪大眼睛,看向桌角。

镜头4:祥林嫂使劲耸开人,一头撞向桌角。

镜头5:桌上点着的烛台不停晃动。

电影通过视觉和听觉的呈现方式,将小说的文字叙述转化为直观的画面和声音,使得观众能够更加直观地感受到祥林嫂的悲惨命运,与小说中的情节和氛围相呼应,形成了跨媒介的互文关系。小说《祝福》中,祥林嫂大闹婚礼的情形由旁人转述,带着转述人的主观色彩:异乎寻常,意味着祥林嫂不是装模作样,而是用命在反抗,并且撞完后有惨烈的细节描述;而正因为祥林嫂在念书人家做过事情,所以礼教贞操观念尤其厉害。这给读者带来理性反思的意味,祥林嫂对命运自发的、本能的反抗,实际上正是被礼教深深毒害后的表现。电影《祝福》的镜头,时大时小,时远时近,呈跳跃式的交替变化,加上声音、色彩等配合,节奏多变,代入感极强,容易瞬间激起观众的情绪,为祥林嫂悲剧命运扼腕唏嘘。

许多优秀的影视作品都来源于小说文本的改编,这些改编往往保留了小说的核心故事情节和主题思想,同时也可能根据影视表达的需要进行适当的调整和创新。作为叙事艺术,电影在故事情节、人物形象塑造、环境刻画以及细节描写等方面,与叙事性文学作品如小说、戏剧等,有着很多相同之处[1]。这种互文性使得影视作品与文学文本之间形成了一种相互补充、相互促进的关系,不仅丰富了媒介内容,也为我们提供了一种全新的视角来审视和分析作品的理解与接受现象。教师在教学过程中需要充分利用这些特点,引导学生有效地进行跨媒介阅读,提高他们的阅读能力和素养。

三、利用媒介“综合性”优势实现阅读与交流的融合

跨媒介的综合性主要体现在将不同形式的媒体内容(如文字、图片、音频、视频等)整合在一起,形成多媒介融合形式,旨在创造出更丰富、更多样的信息呈现方式,“学习运用多种媒介展开有效交流”[2]。一方面,这种综合性的特点使跨媒介阅读超越了传统的单一媒介阅读模式,为学生提供了更为广阔、深入和丰富的阅读视角;另一方面,学生很容易突破传统媒介的限制,利用不同媒介平台进行信息传递、思想交流和情感表达,拓宽交流渠道,丰富表达方式,提高表达效果。可见,跨媒介的“综合征”优势使阅读与交流更为有效地融合在一起。

教学示例一:

目前,文化类纪录片成为媒体市场中一道靓丽的风景线,如《唐之韵》《宋之韵》《苏东坡》等广受关注,成为拓展眼界、专业学习的重要途径。为帮助观众与学习者整合资源,新媒体公司面向高一学生征集作品,希望利用综合混剪的方法制作一期30分钟的古典诗词纪录片,并撰写解说词,作家作品相关素材必须包括但不限于高中必修上册第三单元的篇目[3]。

教学示例二:

比较《红楼梦》第三章“林黛玉抛父进京都”中“王熙凤出场”一段和1987年版本电视剧第一集中相同内容,通过文本与镜头呈现内容的异同,以小组为单位,分析电视剧改编的意图以及理由,发布在班级公众号,并欢迎同学们点评。

提示:1.小说相关文本内容(略)。

2.概括主要镜头内容以及镜头拼接方式。

3.聚焦人物形象塑造进行理解与分析。

从以上两个示例中可见,利用跨媒介方式构建的学习情境具有可视性、多样化、数据化等特点,有利于把阅读输入与交流输出有机融合在一起。示例一通过混剪纪录片与撰写解说词促使学生进行深度鉴赏,拓展学习资源,整合学习活动,完成学习任务。示例二通过文本+视频的形式完成两种叙事艺术的比较,在文学欣赏的方法和技巧上,触类旁通;通过公众号的分享与交流,完成阅读鉴赏与表达交流的评价闭环。这种融合了学习体验、学科知识、多种媒介素养的学习过程,把学生的关注点引向现实生活,以培养学生解决问题的实践能力。同时,媒介的综合性也赋予了学生更多的主动性和参与度,有助于学生形成更为完整和深入的信息认知。

当然,在跨媒介阅读教学的课堂上,不同媒介与文本内容组合呈现的教学形式要求学生了解和把握不同媒介的特点。例如,影视+文本的教学需要学生了解镜头语言,图画+文本的教学需要学生了解绘画的构图和色彩等,这就要求学生具备从不同层面理解媒介所承载的文本内容的能力。同时,由于多媒介的加入使课堂教学的信息容量得到扩充,学生必须具有对媒介信息进行筛选、分析、判断的能力,以及正确运用媒介进行表达交流的能力,从而去适应课堂教学内容和形式的新变化[4]。可见,跨媒介形式的阅读教学在加深学生对文本内容理解的同时,也在一定程度上促进了学生媒介素养水平的提升。

参考文献:

[1] 王先霈,王耀辉.文学欣赏导引[M].北京:高等教育出版社,2014:213.

[2] 中华人民共和国教育部.普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)[M].北京:人民教育出版社,2020:14.

[3] 曹利云.语文学习任务群单元结构化教学实践路径:以高中语文必修上第三单元教学设计为例[J].现代教育,2023(7).

[4] 韩新媛.高中语文“跨媒介阅读”教学的困境及对策探究[D]. 哈尔滨:哈尔滨师范大学,2022.

课题项目:黑龙江省教育科学“十四五”规划2023年度教研专项重点课题“高中语文‘跨媒介阅读’教学困境及对策探究”(JYB1423153)

编辑/杨馥毓