探究规律建构模型 促进学生思维进阶

作者: 夏伟宁 暴雷摘要:楞次定律的理解与应用是电磁感应部分重要的组成内容。在楞次定律的教学中,如何真正融入核心素养的“内核”,通过“问题链”+“实验”这种探究式教学的方式是有效手段之一。在激发学生兴趣的同时,不断给学生创设“阶梯”,以达到在完成教学目标的同时,使学生融入物理课堂,促进核心素养有效落地。

关键词:高中物理;核心素养;问题链;楞次定律

新课程体系下,课堂教学要求由教师的“一言堂”转化为以学生为主体,以培养学生核心素养为目标的多元化课堂。这就要求在教学的过程中不仅要让学生理解和应用知识,还要在课堂有限的时间内提高学生核心素养能力,同时在课后使学生核心素养能力得到持续提升。下面以哈尔滨市中实学校暴雷老师的公开课《楞次定律》为例,来具体进行分析。

一、教学设计

(一)教材分析

本节内容选自人教版选择性必修2第二章第一节。主要内容为楞次定律及其应用,揭示了磁和电的内在联系。本节课在教材中起到承前启后的作用,是学生今后学习法拉第电磁感应定律的基础,同时也是电磁感应规律的重要组成部分,是分析和处理电磁感应现象问题的两个重要支柱之一。

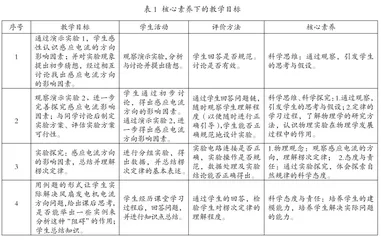

(二)核心素养导向的教学目标及评价方式

基于以上的特点及新课程体系的要求,参考《普通高中物理课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称新课标)及核心素养,教师设计了教学目标(见表1)。

(三)学情分析及重难点分析

1.学情分析:本次授课的班级为哈尔滨市中实学校高中部2021级一班,学生总体基础知识较弱,思维素养初步形成,探究性学习热情高。但学生也存在基础知识遗忘严重,学习“浅表化现象”。具体表现为:习惯于孤立地背知识、记方法,努力将知识储存于大脑,很少主动将新旧知识、所学知识与生活实践进行意义关联[1]。同时学生对磁场后的新授课内容感觉过于抽象,与生活现象无法结合,无法激发学习兴趣,无法真正融入物理模型构建的过程。只能简单进行机械的记忆和反复处理习题达到“学会”的目地,这与核心素养的理念无法有效结合。基于以上特点,教师在进行教学设计过程中考虑到虽然学生已经学习感应电流的条件及电磁感应现象、磁通量的相关知识,但在引入楞次定律之前,仍要通过探究式教学的方式,帮助学生回忆及理解感应电流的知识以达到温故知新。

2.教学重点:探究实验的设计与实验结果的归纳总结,感应电流的方向与引起感应电流的磁通量变化之间的关系。

3.教学难点:教师对学生探究式学习的操控,楞次定律的理解,根据目标进行实验设计与操作。

4.基于学情的探究式教学方式:针对于本节课,教师认为难点在于如何进行探究式学习楞次定律,而学生对于楞次定律中“感应电流引起的磁场”的模型构建与引入是难点中的难点,需要教师充分发挥引导作用。基于以上的分析,教师利用实验和“问题链”两种方式来进行难点突破。

实验:实验分成演示实验和学生实验两类。演示实验的目的有两个,一是通过演示激发学生的兴趣;二是给问题链的提出创造出物理情境并切入需要引导的重点知识。而学生实验是通过实验的过程培养学生的科学探究的能力。

“问题链”:问题链是根据学生已有的认知水平,把需要学习的知识转为一连串有主题的问题群[2]。问题的设置以培养学生的科学思维为第一要务,促进学生思维进阶。对学生思维要求不断上升,同时能感受到知识结构的清晰、探究过程的严谨、思维过程的严密。

二、教学片段

在本节课的教学过程中主要以两部分来体现探究式教学过程,下面笔者对这两部分内容进行展开说明。

(一)探究式教学过程1

1.演示实验1教学过程

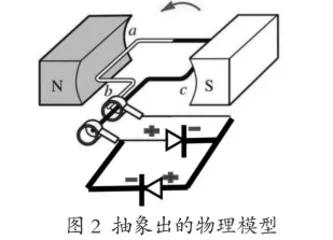

采用演示实验的方式来引入新课,用风扇的转动,点亮二极管(见图1),此处注意两个二极管的正负极反接。为了使学生看清两盏二极管交替闪亮,播放采用慢动作录制视频。

同时利用此真实情境抽象成物理模型(见图2),演示实验的目的是利用学生对未知事物的好奇激发学生的学习兴趣,同时基于实际情境通过抽象概括的过程培养学生模型构建的能力,以此培养学生的科学思维能力。

2.问题链1教学过程

通过引入环节,学生对感应电流的方向有一定感知。因为交替闪亮的原因是电流方向变化,但不够具体和形象,此时引入探究式问题链1。

问题1:通过演示实验及建立的理想化模型,请你思考一下感应电流产生的条件是什么?

问题2:通过演示实验,你观察到感应电流的方向有什么特点?

问题3:如何探究感应电流的方向?

问题4:你认为感应电流的方向与什么因素有关?

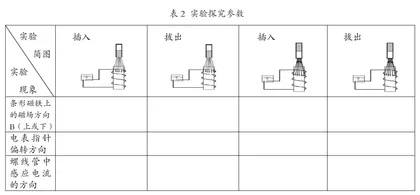

问题5:自主设计方案,探究感应电流的方向,并设计表格,找出需要测量的物理量(见表2)。

目的:通过观察实验现象,学生能够建立基本感性思维。在此基础上利用问题1引发学生思考回忆,引导学生对旧知识进行迁移与应用。问题2、3、4思维梯度逐步深入,激发学生对感应电流成因的深度思考,帮助学生构建探究要素,最终通过讨论、分析等过程建立实验探究参数表格。

学生此处设计的表格只包含了“条形磁铁缠上的磁场方向B、电流表指针的偏转方向、螺线管中电流的方向”这三个角度。学生无法自主意识到存在感应电流的磁场且感应电流的磁场与引起感应电流磁场方向具有一定关系这一教学难点。

(二)探究式教学过程2

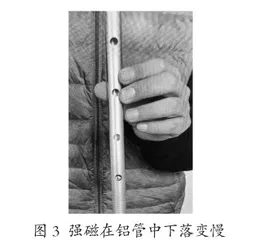

1.演示实验2教学过程

为了突破本节教学难点,进行演示实验2(见图3)。强磁和钢球在同一铝管中自由下落,强磁球下落缓慢,钢球加速下落。通过阻碍相对运动的实验,引发学生对于阻碍这种现象的思考与讨论。

2.问题链2教学过程

提出问题链2,让学生经历交流、评估等科学探究的过程,认识到感应电流有磁场,且与引起感应电流的磁场有一定关系,并探究实验中缺失的参数。

问题6:为什么磁铁在铝管中下落会变慢,而钢球做自由落体运动?

问题7:为什么磁铁受到阻力而钢球没有,对比两个小球的材质,你对这个阻力的性质有什么想法?

问题8:对于感应电流的方向你有什么新的想法?(无需判断定性关系,只研究可能有关因素。)

问题9:在实验中还有什么物理量是我们需要加入表格的?

目的:学生通过演示实验2后,明显观察到强磁球受到阻力的作用。通过问题6与7引导学生进一步分析阻力的性质及产生原因。而问题8与9帮助学生在清晰阻力的性质后,进行思维进阶提升,自主找到阻力背后所隐藏的物理量———感应电流产生的磁场。

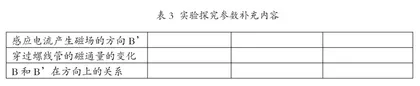

通过问题链引出表格中缺失的物理量的探究即“感应电流产生的磁场的方向B’、穿过螺线管的磁通量的变化、B和B’在方向上的关系”这三个需要探究的参数(见表3)。进行实验探究后给出框架,给学生提供交流、评估、反思等科学探究过程的抓手。通过讨论总结出知识结构框架,并最终总结出楞次定律的内容。

三、课例评析

(一)课堂教学分析量化表

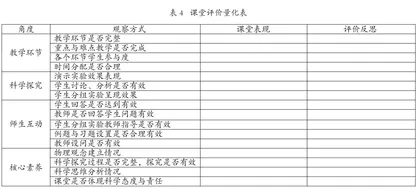

依据新课标及教材,结合本课特点,参考学情等,规划教学评价量化表格如下所示(见表4)。

依据以上内容和评价量化表格,分析本节课情况如下:

(二)总体评价

本节课体现新课程理念,注重物理观念的渗透、科学思维的培养以及实验探究的分析过程和学生操作过程。通过“探究式”教学的形式,成功找到所需探究的物理量。对于本节课的核心规律楞次定律的内容,学生通过教师的引导自主进行归纳总结。课堂上注重对学生实验操作能力和科学探究能力的培养,各环节的时间分配较为合理。

在科学探究环节,演示实验完成度较高,学生兴趣高,并且有意愿去参与进物理情境中,主动进行科学探究环节。在分组实验中体现合作、交流等培养学生团队意识的过程,为后续培养学生科学态度与责任打下坚实的基础。

师生互动环节,在学生思考讨论过程不够清晰的情况下,教师设置的问题链能快速正确地引导学生思路。学生经过合作交流后所回答的问题很好地体现了科学探究的完整过程。

对于核心素养的培养贯穿课堂,学生分组实验使学生经历完整的科学探究过程,在设计实验探究内容的环节中,不是一蹴而就地给出学生探究内容,而是根据学生现有的知识水平,巧妙地利用“演示实验”加“问题链”的形式帮助学生从感应电流方向到感应电流产生的磁场过渡,符合学生认知习惯,培养学生科学探究能力和科学思维的精神。

(三)课堂不足与改进建议

1.设问不具有开放性

新课标要求课堂以学生为主体,但本节课的“主体”仍然不够突出。具体体现在问题链的设置存在部分问题。在本节问题链设置中虽然可以对学生的思维进行正确引导,但过于束缚学生思维,没有开放性问题,使学生思维受固。例如“问题7:为什么磁铁受到阻力而钢球没有,对比两个小球的材质,你对这个阻力的性质有什么想法?”此问题的设问具有一定指向性,学生直接联想的是磁性问题,缺少思维深度思考。建议把问题设问为“为什么磁铁受到阻力而钢球没有,你有怎样的想法”,让学生自主进行讨论,使问题具有开放性,突出学生作为学习的主体这一思想,效果可能会更好。

对于分组实验中学生使用灵敏电流计的方法教师没有进行介绍,只是简单介绍了灵敏电流计可以观察电流方向,没有进行分析与讨论,错过了培养学生对于灵敏电流计原理及转动方向跟电流关系的分析。同时在学生分组实验操作的时候也出现了问题,教师在进行个别指导时,基本每一组都需要强调方向问题,错失了培养学生科学思维和科学态度的机会。

2.课后核心素养的提升能力不足

对于学生核心素养的培养不是一蹴而就的,需要在课堂中以及课后进行长期的培养。课堂中对于科学探究和科学思维的培养有一定体现,但作业并没有进行针对核心素养培养的具体设置。建议在作业中加入思考性作业“你对楞次定律中‘阻碍’一词有何理解?是否能根据本节课的演示实验及学生实验举出一些实例或者创新实验来分析或验证这种‘阻碍’的作用?”学生可以利用课后的网络资源进行分析,甚至可以自己找出一些生活中的物品进行一些创新性实验,形成科学探索的内在动力,在反复尝试中磨练学生的意志,培养学生的科学态度,升华本节课的主旨。

楞次定律是整个电磁感应这一章节的重点知识,本节课以科学探究与科学思维为导向,没有传统课堂中直接给出探究方案,进行学生分组实验,把课堂重点放在学生实验之中。本课注重探究规律的过程,引导学生构建模型,以达到促进学生思维进阶的目标。在探究方法和探究形式确定的情况下,学生再进行分组实验。当然课堂中仍存在着一定的不足,需要在今后的教学中逐步完善,让学生以真实生活为背景,通过不同的教学手段及方法提升学生的核心素养。

参考文献:

[1] 邓志文.基于深度学习的高中物理教学活动重构的课例研究:以“磁场对电流的作用左手定则”教学为例[J].物理通报,2022(7).

[2] 谷海跃 陈新华.促进高中物理深度学习的“问题链”策略研究:以“电表的改装”教学为例[J].物理教学,2020(11).

编辑/赵卓然