理解“几”与“第几”丰富数的含义

作者: 徐焓摘要:“比大小”是在学生基于同样多理解和数数的学习经验基础上对数含义认识的又一种延伸。通过主题情境图的再次呈现,让学生对5以内数量进行同与不同的量化比较,继而借助小棒逐步抽象到“=、>、<”的数学符号表征。侧重情境创设,在“几和第几”具体的情境中,让学生学会区分基数和序数的含义,理解“几个”和“第几”的不同,综合基数与序数比较,给予学生数含义的丰富理解。

关键词:小学数学;5以内数基础含义;数的大小比较

本节课教师通过利用学生已经学过的数数和一一对应的方法,根据农家小院这幅情境图引出新的知识,让学生感悟知识的迁移,让学生经历从农家小院中大白鹅、小狗以及小鸡和盘子这些具体事物数量的比较,到用符号表示数的大小的过程,感知符号的功能,发展初步的符号意识。另外,结合迎接杭州亚运会,创设小动物参加运动会套圈比赛的情境,让学生初步理解数可以帮助我们表达生活中事物的多少,还可以用来表示物体的顺序及事物与事物之间的数量关系,培养有序观察的能力。在本节课中,要对“5以内的数”特征进一步认识,首先要认识数既可以表示“几”,还可以表示“第几”;数是有大小的,在表示“多少”时,越多表示这个数越大,当表示第几时,一般地越往后数越大。基于这样的思考,我们可以与上一节课的学习内容构成一个整体,并丰富数的以上特征。

一、通过数量比较,用符号表示关系

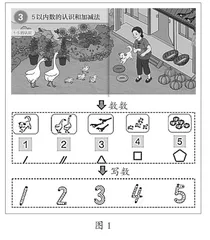

课件出示农家小院这幅熟悉的情境图(见图1),教师首先需要引导学生从图中找出几种不同的小动物与奶奶家盘子数量不等的关系,然后通过数一数并借助小棒摆出大于号、小于号和等于号的样态,引导学生利用具体类比的方法,感知符号表示数的大小关系的过程[1]。

(一)比较相同,描述相等

教学可以以“老奶奶最喜欢她家又大又肥的大白鹅,就先把食物分给大白鹅吃”的话题切入,请学生仔细观察,并提问:如果一只大白鹅一个餐盘,奶奶家的盘子够不够分呢?大多数学生会用一一对应的方法摆一摆,并且说明一只鹅对应一只盘子,没有多余的。教师适时拿出小棒进行一一对应的摆放。同时,教师要鼓励学生用数数的方法来比较,大白鹅有两只,盘子也有两个,所以说大白鹅和盘子的数量同样多,够分。依据学生的回答,教师适时指出鹅的数量与盘子的数量同样多,可以将小棒改成用“=”表示相等,将“2与2同样多”写成“2=2”,并讲解“=”的读写法,让学生感受到使用“=”的合理性和简洁性,培养学生的符号意识。

(二)比较不同,描述不等

小鸡看到食物也飞奔而来,引导学生仔细观察每只小鸡一个餐盘,奶奶的盘子够不够分。学生在汇报时可能表达不清楚,教师注意引导学生明确:因为小鸡比盘子多,4比2大,所以每只小鸡分1个盘子是不够的,并用小棒表征出“左大右小”的样子。教学中,教师可以启发学生用“4>2”来表示并让学生观察大于号的特点,对于学生诸如“大大的口朝大数,尖尖的角朝小数”的回答都要给予积极的肯定。

(三)应用符号,判定关系

对于一年级学生,符号表征需要经历语言丰富到简洁表征的过程。有了之前的比较,教师可以放手让学生自己想办法用符号或者一个式子来表示。学生首先在黑板上利用小棒摆一摆,并用自己的语言来描述“1<2”。对于小于号的特点也可以让学生自己概括,从而进行数与数关系之间的判定,感受符号的简洁。

在表述盘子数量分别和小鹅、小鸡、小狗数量之间的关系时,首先是用语言表征,适时引入关系符号“=”“>”和“<”,感知符号在数学中的功能及其文字不可替代的作用,从而培养学生的符号意识。在教学中,对于刚开始出现“>”和“<”时,需要教师规范书写,加深学生对“=”“>”和“<”的印象,同时强调利用小棒类比符号和编顺口溜帮助记忆“=”“>”和“<”。

二、创设序数情境,认识序数含义

数数的过程是学生认识数的开始,也是学生对于数的大小比较的开始,自然产生了对数含义丰富性的理解需求,即从基数理解到序数理解的过渡[2]。为便于学生认识序数的含义,教师创设了小动物套圈比赛的情境,让学生在数数的问题解决过程中去对比和感悟“几”与“第几”的不同含义。

(一)依据情境,数出多少

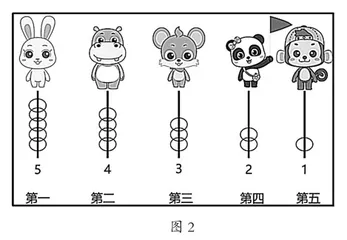

结合喜迎亚运创设小动物参加套圈比赛的主题情境,教师组织学生观察图示并计数参加比赛的人数以及小动物套中的圈数(见图2)。根据学生回答,记录数出的相关信息。

在之前数数的学习经验中,学生已经有了多维表征数的体验,在这里每一个小动物套中的几个圈就是几,又一次加深学生对数的基数含义理解,即:数可以表示多少,表示一个一个累计的数量。

(二)排出名次,认识第几

结合数数的过程,学生在喜闻乐见的比赛情境中自然会关注到小动物比赛的成绩。在得到每个小动物套圈的成绩后,教师适时提出“你发现了什么”,从而引发学生关注通过套中数量的多少来判断数的大小与名次。学生在生活经验和数的感知中显然可以比较快速地得到:套中的越多数越大,即:5>4>3>2>1。这里数的大小比较需要在学生表达交流的基础上,利用之前学习的大小比较符号来表示。同时,在完成了数的排序后,教师便可以直奔主题———“谁得了第1名”,从而自然引出对第几的认识。这个教学过程是学生通过数大小比较,知道了小兔子套中的数量是5,5最多,所以是第1名,初步感知序数的含义。

(三)比较信息,重新认识

在数数和比大小的学习过程中,学生感知自然数的基数含义,并根据小动物套中圈数的统计和给小动物排名,感受了序数的含义。为了让学生明晰两者不同,教学中还需要学生通过对两个同样数字的区分和比较来重新认识和深入理解。教师择机提问:小老鼠下面有两个数字3,分别表示什么?学生在对比中仔细思考这两个3的区别。原来“几”表示一共有几个,套中了几个表示数量,“第几”表示第几名,表示顺序。这样的整体教学设计将基数含义与序数含义放在一起进行对比,有利于学生辨析理解数的不同含义。

三、综合基数序数,丰富数的含义

在本单元整体设计的教学实践中,将数的大小比较和基数序数的综合认识结合起来,是基于丰富数的含义考量,也有着相关思想方法的渗透[3]。一是符号化思想,学生先用自己的语言说出比大小的结果,教师再引入数学符号,并让学生感受到符号的合理性和简洁性。二是化归思想,当有多种动物摆在面前时,一种一种地去比较,去考虑,这本身就是化复杂为简单的化归思想的运用。三是一一对应的思想,在比较的过程中,这种思想充分展露。

(一)圈一圈,区分含义

教师首先要求学生把右边的4个小动物圈起来,然后继续提示学生从右边数,请把第4个小动物圈起来。在简单的圈一圈过程中,教师需要引导学生进一步感悟“几”和“第几”的不同含义。在本环节教学中,学生要自主感受到变化数的起始方向,在对比中体会第几与从哪数起有关,注意“几个”要几个一起圈,“第几个”只圈1个。

(二)排一排,发现规律

在数的排列中往往蕴含着规律。教学中出示一组李奶奶的箩筐,其中第二个箩筐有1朵向日葵,第4个箩筐有3朵向日葵,第6个箩筐有5朵向日葵。教师首先组织学生观察并写出箩筐里有几朵向日葵。接着,教师要求学生画一画,提问学生:空着的箩筐里应该放几朵向日葵?从而引导学生去关注数量的排列规律。这样的环节设计让学生再次感受数字的基数含义,通过对空箩筐花朵的补画,让学生找到序数的规律。当然,学生也再次感受到“0”表示什么都没有,但在数列中也是有实际意义的。

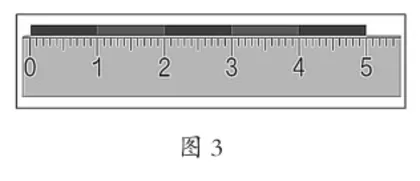

(三)认一认,深化理解

为丰富学生对“0”的认识,同时让其感知数字的计量过程,教学中引入学生常见的直尺(见图3),对于“0”的理解,教师可以先让学生找直尺上的“0”在什么位置,再让学生从“0”开始读一读直尺上的数。想一想,这个“0”表示什么意思。学生在之前已经学过“0”可以表示“没有”这个含义,通过在直尺上寻找“0”的位置,可以感受到“0”还可以表示“起点”,测量物体的长度时,要从这个位置开始量起。此外,为了便于学生理解,教学中以一条线段表示一个计量单位,逐步呈现,让学生认识到0到1,1到2,2到3,3到4,4到5,5小段表示5个1,初步感受计量单位,再次深化数的理解。

参考文献:

[1] 陈林,杨艳华.培养小学生数学符号意识“四部曲”:以“比较10以内数的大小”为例[J].四川教育,2022(18).

[2] 赵婵君.新课标背景下情境教学在培智数学课堂中的应用:以《第几》为例[J].现代职业教育,2019(4).

[3] 沈君,刘玮.在“做数学”中学习数学:《认识几和第几》教学设计与评析[J].教育视界,2017(16).

编辑/赵卓然