数与运算融合 整体把握结构

作者: 邵扬波摘要:在人教版教材编排中,5以内数的减法为一个独立课时。其实减法和加法是紧密联系的,加法是数的组成,减法是数的拆分,且减法就是加法的逆运算。为使学生更加深入、全面理解减法的意义,将“5”的组成这部分内容与本课内容进行融合,通过旧知“5”的组成回顾“合”,依据差异区分减法就是“分”,掌握减法的本质,并以期通过编排设计的层层递进,让每个学生都学有所得,不同的学生在数学上得到不同的发展。

关键词:小学数学;5以内的数;数运算融合

本节课是在“5以内数的认识与加减法”整体设计的背景下组织教学的[1]。学生在学习本课之前,已经掌握了4以内数的分与合,以及相应的加法表达。在本节课中,如何创设具体情境,通过数认识的类比和比较,由加法的含义进行“逆向思考”,引出减法和意义理解?如何结合具体情境,在理解多种减法算理的基础上归纳出“想加做减”的基本思路?最后,如何结合图示表征,渗透加减法的数量关系?带着这样的思考,我们进行了教学实践。

一、创设现实情境,引出减法含义

教材在编排加法、减法的时候用了“松鼠跳跃”的情境图,即松鼠的“跳来”和“跳开”分别帮助学生巩固加法、减法的意义和算理。基于单元整体设计,笔者将两者情境做适当调整,先后呈现,一起对比,注重引导学生结合图示来区分差异,从而引出本课要研究的减法课题,并通过观察比较来区分加减法的意义,以此规范学生对减法的表征。

(一)利用旧知,学习组成

利用前一课时学习的“4以内数的分与合”,进行知识迁移。教师出示“松鼠跳跃”情境图,请学生说一说图的情境,讲一讲图中的信息,并依据已知信息得到新的信息:树枝上有3只松鼠,又跳上来了2只,一共有5只。教师依据学生的回答,写出3个信息,并请学生分别用连线图、加法算式和图示等多种方式表达出来。根据学生独立完成后的交流结果,教师逐步形成表达形式(见图1)。

本环节通过小松鼠的情境图示既回顾了上节课的“数的组成”,还将上节课中“4”的组成巧妙迁移到“5”的组成,让学生充分理解数的组成并学会知识的迁移和应用。

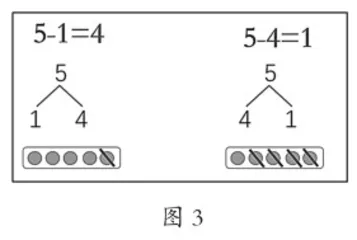

(二)依据差异,学习减法教师出示如图2的情境图,请学生说一说这个图中有哪些信息。根据学生的回答,教师圈出其中推导得到的信息。然后请学生与上题比一比,有什么区别。在对比的过程中,教师需要引导学生进一步发现“小松鼠跑过来合并起来是加法,小松鼠跑走了去掉了是减法”的结论。那么又怎样表示出这3个信息之间的关系呢?学生先尝试,然后反馈评析,形成如图2的三种表达形式,并重点解释“5-1=4”中各部分的含义,提炼什么是减法,特别指出“-”表示去掉,“4”表示去掉后的结果。等学生能够基本掌握后,教师可尝试把算式改为“5-4=1”,追问“5-4=1”是什么意思,“5-2=3”“5-3=2”又是什么意思呢?在回答的过程中,教师出示相应的图示,并用连线图逐步完善“5的组成”的4种情况。

利用两幅松鼠图,一加一减进行对比,学生体会加法就是“合并”,减法就是“去掉”,减法是加法的逆运算,且两者存在密切联系。

(三)观察比较,规范表征

基本上学生都已知道“5-1=4”的计算结果,本环节的重点是让学生通过观察比较来规范减法的表征。教学中,可以让学生在学习单上用自己喜欢的方式来表示“5-1=4”。学生会有很多种不同形式的方式,如有:画具体图、用数的分解来表示、用点子图……在教学过程中,有层次地将学生的方法进行展示分享,重点是点子图示的表征。

在教学中,教师需要及时小结并与学生的理解达成共识:通常我们约定用虚线圈起来或者用小斜线划掉。不管是什么方法,都是从5个里面去掉1个,还剩4个。学生已知合起来是用“+”表示,那么这里去掉就用“-”表示。

对于一年级的学生而言,计算5以内的减法其实不困难。基于学生的“懂得”,帮助他们把零散的知识结构化[2],从而更好地引导学生经历从具体到抽象,体会减法的意义和算理。所以在此环节中,我们通过对比2张松鼠图示,让学生依据差异学习减法,渗透计算方法,用原有已知“分量+分量=总量”的经验求分量,掌握减法的含义,从而更好地在真实情境中会用“总量-分量=分量”的减法算法。

二、丰富具体例子,学习加减计算

初步规范学生对于减法的表征后,教师需要通过一些具体例子帮助学生区分加减含义,为后续更好地将减法应用于现实情境中做好铺垫。通过松鼠吃松果的图示引导学生提出有意义的数学问题,接着列式解答,反思算理,最后让学生依据算式提出问题,形成“问题提出→列式解答→反思算理→应用问题”的闭环,尊重学生的真实学习,促进学生深度思考,感受数学的魅力。

(一)结合图示,提出问题

教师出示“松鼠搬松果”的情境图,请学生说一说图的情境,图中有哪些信息或者讲一讲图中发生的小故事。学生观察图示并发现:本来有5颗松子,小松鼠拿走了1颗。在这里,教师可追问并请学生用一个算式表示图示的意思。

(二)列式解答,反思算理

从图示到算式是学生由形象到抽象的开始,教学中要不断强调让学生说一说每个式子的含义。教师要鼓励学生结合图示叙述完整的故事,用语言描述再次呈现计算过程。例如:原先有5颗松子,小松鼠拿走了1颗,还剩4颗;原先有5颗松子,小松鼠拿走了4颗,还剩1颗(见图3)。同时,借助划去小圆点的演示过程,丰富学生对算式含义的理解。

(三)依据算式,提出问题

在完成正向的“提出问题→列式解答”后,笔者也设计了基于逆向思维的依据算式提出数学问题练习。在这里,教学时可适当降低要求,鼓励和引导学生能够结合算式讲清楚图中故事的大概意思以及算式各部分的含义。

三、结合具体情境,沟通数与加减

在学生基本掌握减法的意义和算理后,需要进行知识的巩固和提升,让不同的学生在数学上得到不同的发展[3]。通过结合图意,列式解答,沟通加减法的联系和区别,进行本课重难点的保底;通过题组计算,让学生能够熟练减法的算法;通过题组观察比较,知道可以交换加数与加数的位置以及减数与差的位置,理清加减法的数量关系和加减法之间的计算方法。

(一)结合图意,列式解答

教师出示“螃蟹上岸”和“摘黄瓜”的情境图,引导学生根据图意进行列式,并追问式子代表的含义。每一幅图学生都需要讲清楚各个数字在情境中的含义。例如2+3=5表示原来岸上有2只螃蟹,爬来了3只,现在一共有5只;5-2=3表示原来有5根黄瓜,摘走了2根,还剩3根。通过此练习,不仅可以检测学生的学习成果,还可以再次帮助学生理解加减法的联系和区别。

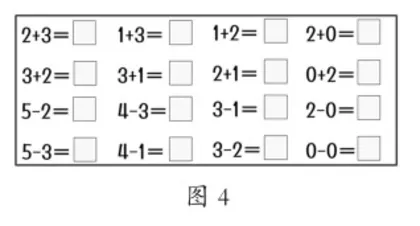

(二)题组计算,熟练算法

至此,5以内数的认识和加减法学生都已经学习。为此,笔者设计了一组题组计算练习,让学生自主完成题组计算,熟练掌握减法算理,并进行快速校对。在本环节教学中,教师要重点引导学生仔细观察这些式子,从“上下分组”“同列观察”等角度谈谈自己的发现(见图4)。

实践中,学生往往都是先体验后感受,对于“加法的两个数相加,加数交换位置,和不变;减法的减数和差的位置也可以交换”这样的数学结论,教师可以用学生的语言来描述,激发学生的学习兴趣,感受数学的魅力,同时也提升学生“5以内的加减法”的计算能力。

参考文献:

[1] 卢巧伦.基于核心素养的小学数学大单元整体教学策略[J]. 天津教育,2023(35).

[2] 陈幸.“10以内数的认识和加减法”单元教学思路与课时划分[J].小学数学教育,2020(23).

[3] 中华人民共和国教育部.义务教育数学课程标准(2022年版)[M].北京:北京师范大学出版社,2022:2.

编辑/赵卓然