融合数与运算 整体梳理结构

作者: 陈丹凤摘要:以人教版教材“5以内数的认识和加减法”单元复习为研究对象,探索小学数学低段单元复习课起始教学的设计模式。结合单元整体教学实践,立足教材整体梳理结构,以基数情境创设的复习板块为支撑,以序数情境创设的复习板块为补充,串联单元知识点、融合数与运算,进一步丰富学生对数含义的理解,探索基于“数与运算”单元整理的复习课教学新形式。

关键词:小学数学;5以内数;单元整体教学

“5以内数的认识与加减法”的单元整理与复习,既是学生关于“数与运算”板块整理和复习的教学课堂,也是学生第一次学习掌握整理和复习技能的实践课堂。因此,我们在复习本单元数学知识的同时,还要思考如何让学生切实掌握整理与复习技能,并为学习下一章“6-10数的认识与加减法”做好适当铺垫。为了有效实现上述教学目的,特别是针对性提高学生的整理与复习能力,笔者所在团队进行了如下教学实践。

一、整理回顾书本,提炼关键线索

有效提升学生的整理和复习能力,“通过多种策略激发学生的复习兴趣,让学生自己去完成回忆、整理、归纳、应用、评价等过程,使学生真正成为学习的主人”,是本节课的要义也是本环节教学的重点[1]。考虑到一年级学生的阅读理解能力和语言表达水平,我们选择采用“忆一忆主题图,翻一翻书本,理一理知识”的方式来引导他们重温所学内容,进行单元知识点回顾复习。

(一)再现主题图,阅忆单元知识

教师依次出示本单元的教学主题图,指导学生快速翻阅书本找到对应的教学内容,唤醒学生的学习记忆。

立足教材,在简单的“忆一忆、翻一翻”中,学生可以快速地回忆起单元所学知识。教学中,有学生能够快速找到主题图所在书本的页码,教师可以鼓励他们回顾所学知识并帮助身边的同学进行寻找,从而培养学生互助学习的意识。

(二)重叙学习内容,鼓励数学表达

在复习课教学中,根据主题图找寻单元所学内容是一种知识的简单再呈现,关键在于引导学生用数学的表达叙述学习内容。在低段课堂,我们尤其要重视给予学生自我表达的机会和对其能力的培养。在教学中,学生每翻到一张主题图,教师都要适时让学生来说一说主题图所学知识要点,鼓励学生用形象化、通俗化的语言描述每张主题图的内容,从一年级开始培养学生叙述学习内容的能力。

(三)梳理知识要点,加深数学理解

由忆到叙是知识复习的再现,由叙到理可以形成知识的体系结构。在教学中,根据学生的表述和回答,教师适时引导,帮助学生在由面到点的回顾总结中形成知识脉络,“网络学习体系由被动转换成主动”,以此加强学生对核心知识的理解力[2]。在主题图的回顾和表述中,我们逐步提炼出数一数、比一比、分与合、加减法等知识要点,同时将数的特征和加减法形成沟通,梳理出单元知识点思维导图,给予学生直观的板书呈现,加深数学理解。

二、创设基数情境,串联整个单元

单元复习的教学重点在于知识点的查漏补缺,而题组的练习是检验核心知识掌握与否的好方法。因此,对经典题型的教学和讲解是本环节教学的重中之重。教师选择基于教材的基数情境,首先指导学生整体数数并书写数字,再让学生针对不同情境搭配组合,以“讲故事”的形式复习比大小、分与合、加减法,以此加强对知识点的应用,串联单元所学,实现巩固提升。

(一)依据情境,画一画信息

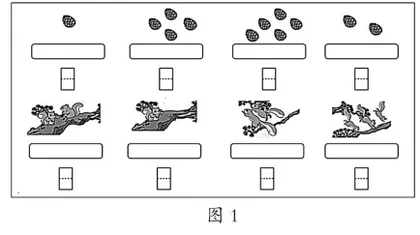

如何认识数字、表示数字、书写数字是学生初次接触数的必备技能。出示图1,教师先让学生简单描述图片的内容,并引导学生观察松鼠和松果类别、数量等差异,帮助学生在单一情境中回顾1-5的认识,鼓励学生自我选取简单图形画一画图中的松鼠、松果的数量(见图1)。在完成图形表达后,学生按照图形数量书写对应的数字,以此来巩固利用简单图形表示数的方法,建立数感和符号意识,切实提高数一数、画一画、写一写的基础能力。这里需要强调的是,教师要重点关注学生选择的图形是否简单明了,是否突出数学的简洁美。

(二)寻找联系,分一分类别

教师引导学生从数的含义出发,寻找图与数之间的联系,在分类中进一步丰富对数含义的理解。教师提问:“你能给这几幅图分分类吗?”在教学中,学生可能会呈现两种不同的分类方式:一是按照图形情境分为表示松果的和表示松鼠的;二是按照数量分为共同表示1、2、3、4、5基数关系的。无论如何分类,此环节教学中主要是让学生感受数表征的含义是同类量的累计。

(三)选择情境,讲一讲故事

“数学语言表达是学生知识储备和思维逻辑的体现”,而要让学生用数学的语言来表达首先要培养学生用数学的眼光来看待身边的事物[3]。在完成数的认识练习和情境分类后,教师放手让学生根据情境来进行数学表达:“请从中选择两幅图,讲一个数学故事。”教师可以先做一个示范,比如:将松鼠图和松果图搭配,研究松果够不够吃的问题,对应复习教材比一比的内容。在这里,教师应积极引导学生创设出多种多样的基数情境。如有学生将松果图和松果图搭配,提出一共几个和相差几个的数学问题;有的学生用“跳走了”“又来了”等生动形象的词语来表达加法和减法的数学情境;也有的学生以松鼠互赠松果来表达量的加减变化等。

结合情境图讲故事,可以帮助学生更好地理解知识、运用知识,而更高级的教育是让学生觉得自己的学习有价值。因此,在每一次根据情境图讲故事之后,教师都要让学生思考:我们用学到的知识解决了什么问题?让学生意识到通过这一单元的学习,自己已经能够解决够不够吃、一共几个、相差几个、还剩几个等简单的加减法问题,充分调动学生的学习积极性,引导他们在梳理知识的同时,发现生活当中处处有数学。

三、创设序数情境,丰富数的含义

在基数情境中我们已经复习了数一数、比一比、分一分、合一合等教学内容,而“0”和“第几”的概念复习,则需通过创设序数情境进行教学。教师通过一些日常生活化的序数情境例子,加深学生对“0”和“第几”的概念理解,也为后续更好地将加减法应用于现实情境中做好铺垫。

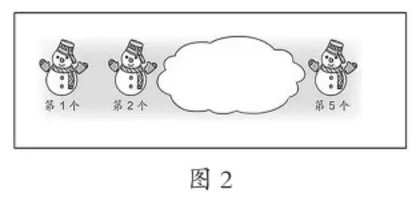

(一)依据图示,感知填图问题

出示图2,教师请学生描述图片的内容并提问:“有几个雪娃娃被遮住了?你是怎么知道的?”在这里,我们不仅锻炼学生用数学语言表达实际问题的能力,也强调让学生用多种方法来解决问题。在教学中,学生常常会如下表述:“被遮住的是第3个和第4个,所以有两个雪娃娃被遮住了。”“我用画图的方法可以知道被遮住的还有两个。”“第1到第5一共有5个,外面有3个,5-3=2,遮住的就是2个。”在这个问题的教学中,只要学生言之有理,教师都应给予充分肯定,培养学生“说”的兴趣和方法多样化意识。

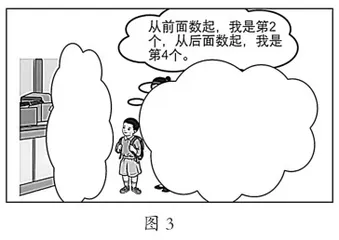

(二)结合数数,感知重叠问题

如图3,教师引导学生一起读信息,理解“从前面数起”和“从后面数起”的意思。学生从不同的“起点”出发,指一指、数一数,同时用简单图形来表达排队过程,培养用符号表示数的能力。在完成图形表达后,教师提出问题:“一共有几人在排队?”不同层次的学生会呈现出不同的思考过程,比如有的学生是直接数一数,数出一共有5个人;也有学生会利用列算式的方法来解决问题。这里教师要特别就学生列出的1+4=5、2+3=5等不同的算式,要学生上前来边指边说每个数的含义,加强对序数和加减法含义的理解。

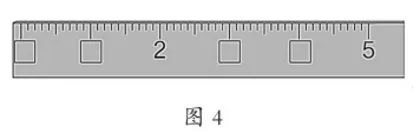

(三)补充尺子,丰富序数含义

对于小学生而言,数的抽象理解必须要有形的直观支撑。尺子这一学生常见的学习工具,也可以成为丰富数含义理解的学习素材。如图4,教师可以先让学生说一说尺子上的2和5所表示的含义,引导学生“数含义”的自我表达。以2为例,尺子上的2既表示从左往右数的第2大格,也表示一共有2个大格,使学生明白这里的2既有序数意义,又有基数意义。接着引导学生观察比较,发现每往右数一大格,数就会分别变大1。那从右往左数呢?这些数会发生什么变化?教师逐步引导学生自己发现并表达,每往左边一大格,数就分别变小1。在活动中,学生进一步体会数的递增和递减。与此同时,强调0的含义,让学生再次感受0既可以表示没有,也可以表示起点,最终在数数过程中形成5以内数的完整理解。

参考文献:

[1] 何亚芳.数学单元复习课自主复习教学课例研究[J].教学与管理,2011(11).

[2] 温景富.小学数学单元复习课的教学策略[J].赤子(中旬),2014(2).

[3] 林招娣. 基于新课标理念的小学数学语言表达能力的培养[J]. 试题与研究,2023(35).

编辑/赵卓然