核心素养下跨学科学习任务群教学模式的建构

作者: 金晓丽摘要:基于教材综合性学习版块内容,对“跨学科学习”任务群的实施进行设计,通过整合学习任务群中的主任务和其他任务(指对其他学科概念内容的掌握),从“学科内综合研究”“跨学科关联探究”“学科整合实践意义”三个方面来探索构建跨学科学习教学模式,其要领落在打破学科壁垒的“整合”上,整合教材中的学习内容和日常生活有意义的一些话题,关注“课程目标”和“学业质量”,为学习内容的设计和实施提供目标和监测;整合其他学科与之内容相关的课程资源,通过收集、梳理、探究、交流的教学架构,将多学科知识综合运用,提升学生的语文综合能力,以期达到综合性学习目的和评价要求。

关键词:初中语文;核心素养;跨学科学习;学习任务群

当今以数字化、全球化、信息化为时代特征,要求学习者具备终身学习的能力,培养学生的创新能力和实践能力成为关键点,这也是语文学科核心素养导向的目标之一。核心素养下的语文教学对跨学科学习任务群的实施目标有明确要求,旨在引导学生在语文综合性学习实践活动中,联结课堂内外、学校内外,拓宽语文学习和运用领域[1]。《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下简称新课标)中诠释的跨学科学习作为一种全新的综合性学习方式,具有重视实践、讲究开放,重视综合、讲究应用,重视过程、讲究合作等特点,改变学生被动接受学习的方式。“跨学科学习”教学模式建构就是在核心素养下教学方式变革的一个新课题。

以统编版语文教材八年级上册综合性学习“身边的文化遗产”为例,这一活动的设计其深层目的是让学生以亲身经历来思考历史和现实、文化与人的关系,并从这一角度去理解文化遗产[2]。文化遗产这个词对于学生来说是比较陌生的,教师在教学前要与学生一起来梳理其内涵和外延。明确文化遗产的准确涵义,是保障活动开展的有效基础。教师要结合所处地理环境和文化氛围做好身边文化遗产项目的调研和推荐,为学习任务框架和内容设计提供依据,对所选项目进行活动上的纵向组合和学科间的横向拓展,搭建跨学科任务群教学框架。

一、依据“选题———讨论———定研”活动链,形成初级任务群教学框架

结合生活实际因地制宜、实地调研是关键。通过对名胜古迹、风俗民俗、民间技艺、节日礼仪等进行调研,确定初级研究项目任务群,确立关于“文化遗产”的候选项目,完成第一个环节:确立研究项目。以研究项目“嫩江的驿站文化”为例,让学生分组收集资料、实地考察,从确定小组研究项目开始:组织研究小组———明确项目要求———掌握研究方法———形成研究成果———总结反思评价。

(一)确立研究项目的意义

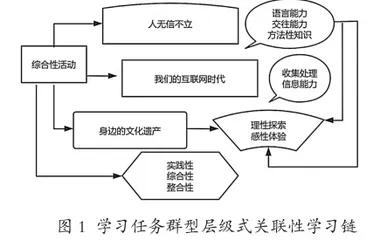

八年级上册共三个综合性学习,内容中有“身边的文化遗产”。确立研究项目要统筹学段教材资源进行项目化整合,就是要从学生学习和生活实践经验出发,确立层级任务型活动主题,利用交互式学习目标形成层级式关联性学习链,构建语文的实践性、综合性、整合性体系(见图1)。

(二)明确项目要求

“身边的文化遗产”的研究应该以“文化”为视点,结合地理环境和历史知识筛选出合适的文化遗产。学校可以根据校情和学情,鼓励学生进行实地考察,结合自身优势申报项目,也可以通过查找资料、上网等方式获取相关资料,让学生学会用互联网,利用海量信息扩大视野的同时有效提高学习效率。

(三)掌握研究方法

综合性学习过程应突出学生的自主性,活动在策划、组织、协调、实施等环节都要由学生自行完成,教师要对学生进行研究方法的指导和参与度的监测,特别要关注学生在活动过程中的体验和感受。

(四)形成研究成果

学习任务型层级式学习链是基于学段的学习目标,整合综合性学习显性目标,提炼出教材所选内容共性的实践研究点形成的。研究的“点”要体现多角度、多学科的学习,倡导教师在教学中要合理开发教材中的写作素材,不能偏离综合性活动的语文能力培养的总目标,指导学生以论文或专题报告的形式将体会或成果呈现出来。

(五)总结反思评价研究成果

教师要高度重视对活动的总结反思和评价环节。综合性活动资源的开发和利用,目的是增强学生在不同的生活情境中学语文,强化活用语文知识的意识,跨领域、多学科知识的探索和运用,都是为引导学生学会学习,自觉提升语文素养。可采用答辩形式、座谈形式对论文作出评价,有条件的学校可聘请校内外专家进行专题讲座,对学生的专题活动研究做出多元化的评价。

二、依据“整合———拓展———融合”跨学科探究链,形成终极任务群教学框架

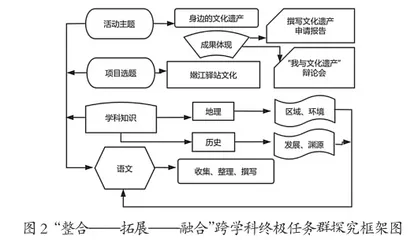

所谓“跨学科探究链”是指整合多学科知识技能,在项目化学习主题下利用多学科学习概念和教学资源,建构学科之间知识点的互补联结,形成交互式探究链,来解决含有多学科内容的复杂性问题(见图2)。

(一)跨学科终极任务群设计逻辑的核心———课程设计

探索跨学科学习的具体开展方式,通过怎样的路径实现在学科结构化知识整合中落实语文要素成为关键。案例“嫩江驿站文化”整合了地理、历史、政治等学科技能,引领学生在研究项目中理解、体悟、建构“文化遗产”的大概念,通过实地考察、查找资料、分工合作,进行有针对性的筛选,梳理清楚了“文化遗产”的内涵与外延,撰写申请报告,召开答辩会,对多学科知识进行迁移运用,让审美创造和文化自信等语文素养落地开花。

(二)从单科到多科进行整体化教学的表现———学习路径

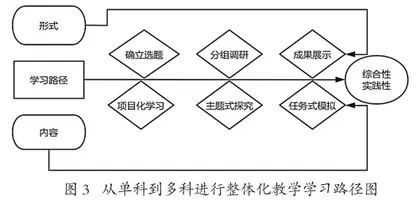

跨学科开展学习怎样设计才更有效,如果孤立地单科教学,就会使综合性学习内容表层化、单一化。如果能够找到学科之间关联的教学节点,形成适宜的学习路径,就有可能实现跨学科学习的深度学习。如“嫩江驿站文化”这一项目化学习,最佳的教学方法就是对多学科知识探究、体验、互学互动。让学生通过项目化学习、主题式探究、任务式模拟等实践活动进行积极主动学习,激发出学生的主动思维和个性化学习,帮助学生找到在群体中的角色定位,因人而教,因人而行,满足不同学生的学习要求、感悟和体验(见图3)。

(三)发展性评价和总结性评价的开发维度———学业质量

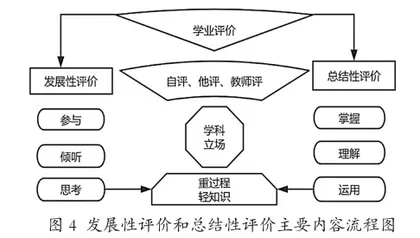

检验跨学科学习的实践活动是否达到预期目标,学科素养的体现度是关键点。黑龙江省初中学段课堂教学基本要求中指出:学业评价要趋向多元和开放,在发展性评价中,学生能够充分表现个性,运用不同的方式解决问题。跨学科学习创设“三性”问题情境,即综合性、实践性和开放性。通过理性建构和实践探究两个层面,将发展性评价和总结性评价合起来构成一个理性的评价系统,形成“立体、多元、延续”的综合性跨学科学习学业评价范式(见图4)。

三、跨学科学习任务群教学实践的原则和意义

跨学科学习任务群的教学实践要遵循“主学科+多学科”“语用为本+多维融通”双线并行的原则,其意义与《中学语文教学建模》中提到的实施教学建模的意义异曲同工,都是对教学实践经过一番由表及里、去粗取精、去伪存真的思考和教工制作功夫,从整体上和本质上把握课堂教学类型的存在形式和运行机制的一种认识样式[3]。

(一)跨学科学习的实践原则———新课标背景下“主学科+多学科”的学习设计

跨学科学习从根本上说,是多学科教学对主学科教学的补充。如课例初中语文统编教材中综合性学习“身边的文化遗产”教学,就是将语文活动中与其他学科知识的沟通融合,书本知识与实践活动相联系,注重探索和研究过程,注重策划、组织、实施、总结的能力,通过完成选题内容形成成果,通过跨学科的综合性学习的设计,实现真正意义上的全面提高学生的人文素养。

(二)跨学科学习的实操意义———学科素养下“语用为本+多维融通”的素养发展

跨学科开展学习是促进学生思维发展与提升的最佳途径。新课标指出语言与思维的关系,认为语言是重要的思维工具,语言的发展与思维的发展相互依存、相辅相成[4]。可以说,在综合性跨学科学习实践中,语文核心素养是一个整体,显性语言和隐性思维在实践中融为一体,语言表达成为主线,多维融通让语文素养和其他学科能力彼此关联成为双臂,学科知识在思维的流动中互通质量构成一个整体,相互影响和促进。

以语文综合性学习“身边的文化遗产”教学为例进行的探究,只是揭开语文跨学科学习建模的冰山一角,期待更多教育人重视并参与跨学科教学内容的建设和方法的探究,期待跨学科学习教学建模在内容上和方法上实现更深度的融合。

参考文献:

[1] 申宣成.义务教育课程标准(2022年版)课例式解读初中语文[M].北京:教育科学出版社,2022:203.

[2] 人民教育出版社,课程教材研究所,中学语文课程教材研究研发中心.义务教育教科书教师教学用书(2017年版)[M]. 北京:人民教育出版社,2017:366.

[3] 查有梁.中学语文教学建模(2003年版)[M].南宁:广西教育出版社,2003:7.

[4] 李煜晖.语文核心素养对建构教学内容的启示[J].中学语文教学,2023(9).

编辑/杨馥毓