三“人”教育下的永恒童趣

作者: 谭炜

摘要:以人为本的教育氛围是学生健康成长的必要条件之一,它既能拉近师生、生生的关系,又能带来沉浸式的课堂体验。三味书屋的教师宽容待人,教学内容合乎顺人,教学环境舒适宜人,处于三“人”教育下的三味书屋处处洋溢着童真、童趣。通过分析三“人”教育,引导学生感知童趣的教学实践落地,需要教师抓住文中关键词语、理清逻辑线索脉络、激发学生情感体悟。

关键词:初中语文;从百草园到三味书屋;三人教育;童趣

统编版七年级上册课文《从百草园到三味书屋》(以下简称《百草园》)是鲁迅的一篇回忆型散文,主要讲述了他童年时在百草园玩耍,以及少年时在三味书屋读书的两段经历。一方面,课文以“快乐”为中心,描绘出一个充满趣味的儿童乐园;另一方面,引导学生感受“永恒的童真、童趣、友谊和爱”,又恰好是课文所在单元的要求之一。因此,带领学生“感悟童趣”既契合选文的本质特征,也合乎单元的人文性要求,历来都是教学的重点。

有关《百草园》“童趣”的教学研究,有的学者认为“童趣”仅体现在课文的前半部分,后半部分的读书生活是现实的缩影。儿童的童趣与成人的意义是文本解读的两条线索,它们分别对应着两个场景,即百草园和三味书屋[1]。有的学者则认为,“童趣”贯穿全文,三味书屋的学习也有令“我”难以忘怀的课内外之趣[2]。

尽管部分学者已经发现课文的后半部分同样蕴含着童趣,但对于童趣的存在,却大多只归因于私塾先生。为了全面认识这一问题,本文拓展了“私塾先生”这一因素,并对童趣从百草园延续的其他原因进行补充,提出了优化童趣教学的路径。

一、三“人”教育的意蕴表征

仔细阅读全文后不难发现,《百草园》的后半部分既花费了大量笔墨刻画寿镜吾,又将视角对准了三味书屋的教学内容和环境。这样的描写极富人情味,能引发读者的情感共鸣。

(一)教书先生宽容待人

1.豁达大度,不拘小节

少年鲁迅初至三味书屋,迎接他的是拜师礼,两个“算是”表明这礼只是形式。书房里的牌匾和画像令“我”和一众伙伴着迷。作者用了带有夸张色彩的“肥大”一词描写画像里的梅花鹿,既给人一种因超脱常理而生成的喜感,又表明一众孩童的注意力早已转移。面对这样一群不合规矩的少年,寿镜吾先生没有加以惩戒,反而在第二次行礼时和蔼地答礼,可见他给少年鲁迅的第一印象是相对宽宏大度的。在寿镜吾老先生看来,学生拜的不是孔子,是鹿,“鹿”与“禄”同音,学生真正拜的是爵位俸禄。别的私塾先生往往是屡考不中,为谋生计,被迫教书,他们在对待有关“功名”的礼仪之时,表现得自然重视且虔诚。而寿镜吾老先生淡泊名利,中过秀才取得教书资格过后就没有再考。让学生行拜师礼也只是习惯,自然不会为难这群年少无知的孩子。

2.从不滥罚,善解人意

“他有一条戒尺,但是不常用,也有罚跪的规则,但也不常用……”这表明寿镜吾鲜少滥罚于人。“我”常与学伴相约,私往后院折梅戏虫。以至人去屋空,先生方姗姗来迟,急切唤人。彼时私塾的孩童少之又少,学生数量和管理压力远不及今天的学校,寿镜吾不可能注意不到学生私溜。有着多年教书经验,深晓儿童脾性的寿镜吾清楚,枯燥的经书和狭窄的教室是最为学生痛恨的。他意识到适当的休息其实更有利于学习,便以私代公,暗中“放任”。由此来看,拥有责罚之权却不滥用,年过半百仍能体谅学生,寿镜吾是一位与时代“格格不入”的先生。

3.专心致志,一心读书

“我疑心这是极好的文章,因为读到这里,他总是微笑起来,而且将头仰起,摇着,向后面拗过去,拗过去。”从情态来看,寿镜吾寓乐于读,表情“微笑”尽显愉悦之情。从动作来看,“仰”“摇”“拗”等一系列动词生动形象地复现了其朗读之姿,特别是“拗”还用了两次。“拗”比“摇”和“仰”幅度更大,说明先生是越读越专注,以至台下的学生身心涣散都熟视无睹,可见其憨厚可爱的品质。此处作者的语气略带调侃,他们一众孩童懵懂无知,只能观其言,不可知其意,自然无法共鸣先生之情。反而是先生浮夸的读态令年少的鲁迅难以忘怀,时隔多年追忆,仍觉意犹未尽。经此一事,寿镜吾在少年鲁迅的心目中变得可爱起来,也正是这份可爱,才让少年鲁迅觉得三味书屋的教学氛围并没有看上去那么严厉与枯燥。

(二)教学内容合乎顺人

仕而优则学,学而优则仕。为做官而读书一直是众多私塾的教育宗旨。但据寿镜吾之孙寿宇回忆:“在三味书屋里只教授《四书》《五经》《诸子百家》等古人留下的文学古籍,不准教授试帖诗、八股文一类考取科举功名所需的知识内容”[3]%。这很大程度上把三味书屋的学生从枯燥乏味,压抑人性的应试教育中解放了出来。三味书屋最早由寿镜吾的祖父寿峰岚所建。寿家本经商,后因鸦片战争,家道中落。祖父寿峰岚对清政府所为不满,便勒令子孙从此不再经商,改为从教。“三味”的寓意在于布衣暖,菜根香,诗书滋味长。其中蕴含着寿峰岚希望子孙能甘于清苦生活,从书中寻找精神寄托的殷切期望。寿家作为书香门第,可子孙后代最多考至举人便不再染指名利,回乡安心教书,寿镜吾本人也是如此,所以也希望学生读书只凭一颗热爱之心。

在现在看来,寿镜吾提倡的教学理念优于同时期的绝大部分私塾,对当今如何发展素质教育仍有一定的启示。素质教育包括发展学生的道德、文化、科学、身心等素质。寿镜吾老先生抛弃了扼制童趣的应试教育,转而以优良传统礼教提高学生道德素质;以悠久圣人经典丰富学生文化素质;以沉浸读书指导增强学生科学素质;以适当放松强化学生身心素质,给了学生一个自由成长的机会。

(三)教学环境舒适乐人

三味书屋的教学环境由自然环境和人文环境组成。自然环境包括三味书屋中动植物,是具体的、可接触的;人文环境是在少年鲁迅与同伴的交流的过程中逐渐形成的,是抽象的、无形的。

1.自然环境优美宜人

三味书屋中也有一个小园,里面有着凌寒独自开的腊梅树,有着香气扑鼻的桂花树,还有着蝉、蚂蚁、苍蝇等各种各样生机勃勃的小生物,虽无百草园这般充斥自由之气,但也构成了一幅生意盎然的画面,滋润着少年鲁迅的心田,使他从告别百草园的悲伤中走了出来。

2.人文环境风趣乐人

三味书屋中还有着充满风趣的人文环境。当先生要求学生读书时,大家都放开喉咙读一阵书,读的内容也是五花八门,真是人声鼎沸。教材注释指出“人声鼎沸”形容人声喧闹,如像先生般读得有情感、有技巧,用“书声朗朗”形容更合适。可见,大声读书仅为了应付。同者行同事,心中便不感到孤独,反而享受到了一种反抗的趣味。当先生读书读得入迷,无暇监督之时,大家便以纸糊盔甲做游戏,这游戏是孩童们齐心协力的成果。制作这些纸糊的盔甲需要“荆川纸”,小说中的绣像等材料。有的人要负责描画,有的人要负责裁剪,还有的人则要负责折纸成形。做戏也许还要写剧本,还要排练。当众人为了共同的目标不断奋进并终成之时,由此所获得的趣味是不言而喻的。

二、童趣教学的实践策略

(一)巧抓关键词,立足寻意蕴

词汇是构成文章的基本单位之一,词汇的选择往往是作者深思熟虑的成果。看文学作品里的词汇,既要懂其意,更要悟其涵。课文的后半部分多次出现彰显童趣的关键词,如前文提及形容梅花鹿的“肥大”,描述先生外貌时写的“大眼镜”,大虫的名字“怪哉”,15段里“只要读书”的“只要”等,它们都是带有孩子气的词语,照理不应出现在成人所创作的散文之中。但这也正是课文的魅力所在,《百草园》主要以童年视角进行叙述,展示了孩童眼中的自然美景、人物,抒发了孩童对于初涉自然和人生的好奇、快乐。想要引导学生真正进入“我”的童年视角大门感悟童趣,就需以词汇作为敲门砖,设置词汇交换等教学活动,启发学生区分成人词汇与童年词汇。如设置提问“‘眼睛’能替‘大眼睛’吗?‘肥大’可否被‘巨大’取代?为什么?”

(二)理清逻辑链,细读重还原

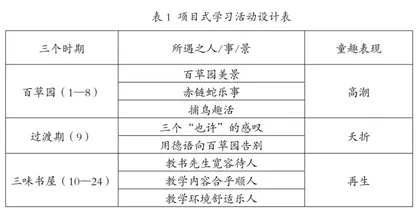

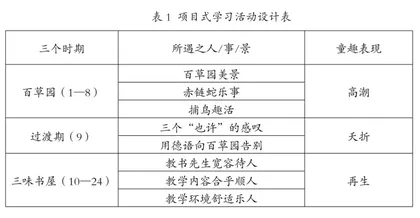

文章思路是指文章的“意脉”,是文章逻辑的核心。“我”之童趣的此起彼伏正是《百草园》的意脉与线索之一。在前半部分,“我”之童趣在百草园的美景、赤链蛇的乐事、捕鸟的趣活中达到高潮;然而,随着“我”不得不离开百草园,快乐在内心的疑问与不舍中将近夭折,但好在三味书屋的规矩不如“我”想的那般严厉,于是颓丧已久的童趣便又如得以重生。因此,童趣教学的重点之一就是帮助学生在脑海中形成一条清晰可见的关于“我”的童趣变化线。在实际教学中,教师可利用设计在真实情境中解决实际问题的项目式学习活动,帮助学生捋清童趣之线,具体参考如下例子:

活动任务:准确填写表格,梳理“我”之童趣在三个时期的表现(见表1)。

项目目标:实现对童趣变化的感知。

活动过程:自主阅读课文,完成以下习题,小组合作学习,修正不足之处。

习题一:请你为全文划分层次,并说明每一层次的作者所遇之人、事、景。

习题二:请你说一说每一层次作者的情趣表现。

该项目设计紧扣小说结构,其时间顺序与课文的记叙顺序一致,既方便学生随时从课文中寻找答案,又利于学生形成有关童趣的框架。学生在理清“我”之童趣演变趋势的同时,亦知悉变化之因,思维的抽象性、逻辑性、缜密性得到了长足的发展。

此外,针对初一学生观察能力较弱,抽象概括水平较低的学情特点,他们难以察觉寿镜吾看似严厉行为的背后其实隐藏着体谅孩童的本质。因此,教师可适当补充其他文学作品,还原古代大部私塾的教育状况,以此在比对中凸显寿镜吾的宽容质朴、三味书屋教学环境的舒适宜人以及教学内容的恰到好处。例如出示《牡丹亭》的“闺塾”,介绍陈最良和杜丽娘的教学故事、闺塾的教学环境、安排的教学内容,以“闺塾”里对女性的重重压迫反衬三味书屋的温暖,有利于学生积累文学常识,实现了知识的迁移运用。

(三)拓展课外事,激趣促升华

通过丰富学生的生活经验和课外阅读,可以帮助学生更好地理解“童趣”延续的原因。研究三味书屋的材料众多,教师的选择应尽量考虑学生学情、教学进度、材料特征等因素。在学情方面,初一学生的阅读面相对狭窄,对专业化学术研究完全陌生,因此,应以通俗化、口语化、趣味化的内容为主。在教学进度方面,教师应秉承文本分析为主,课外拓展为辅的教学理念,需知一切手段皆为目标服务,莫犯喧宾夺主的错误。在材料特征方面,应选择具备一定权威性、说服性的研究材料,最好是与寿镜吾本人或三味书屋有着直接联系的第一手材料。经过上述分析,我们认为由寿镜吾之孙寿宇先生发表在《鲁迅研究月刊》的《再谈<三味书屋>和“三味”》为不二之选。首先,寿宇先生为寿镜吾的直系亲属,自小受父辈耳濡目染,对家族源远流长的历史烂熟于心;其次,该文言辞简练,篇幅较短,语言读来通晓畅达,结构篇章简单明了,十分适合初学者展读;最后,该文发表于核心期刊,具备一定的权威性,且记述内容丰富,既交代了“三味书屋”的由来,谈论了“三味”的深意,还对未来“三味”本义的广泛传播做出了展望,利于学生形成正确的为人处世价值观,为升华文章中心思想,深化学生情感体验提供了支持。

鲁迅一生着笔三位恩师,寿镜吾作为其一,影响了鲁迅的一生。鲁迅对寿镜吾的情感是复杂的。一方面,他似与他人无异,鲜少关心儿童的想法,不像阿长能洞悉我内心深处的秘密;但另一方面,他又有人性里光明的一面,待人处事不甚绝情。寿镜吾的不幸是思想上的不幸,作为三味书屋的主人他有着决定屋内一切的大权,但他终究是无法摆脱时代的桎梏。如何能在时代的巨浪中逆流而进呢?寿镜吾以自身无意识的行动回答了这个问题,那就是关注人,关注人的情感。人的情感体验在绝大部分情况下依赖与同类个体和自然万物的交流获得,“我”在与先生的谈话中,在与伙伴的戏耍中,在与美境的互动中不断获得童趣。综上,这启发我们情感教学不能单单依靠个体的自我感知,唯有引导学生沉浸在人与人、人与景交织的真实情境中,才能教出富有人情味、生活味的学生。

参考文献:

[1] 郭杰.儿童世界的童趣,成人世界的意义:对《从百草园到三味书屋》一文的解读[J].语文教学与研究,2021(14).

[2] 景奉勇.试解《从百草园到三味书屋》的写作艺术[J].中学语文教学参考,2022(18).

[3] 寿宇.再谈《三味书屋》和“三味”[J].鲁迅研究月刊,2004(8).

编辑/杨馥毓