依托热点情境问题链驱动 培育高中生地理核心素养

作者: 刘玉鹏 李日永摘要:新课程背景下,教师依据课程标准,结合时事热点,精心设置问题链条,同时对各教学要素相互关系进行分析,设计并实施目标、活动、评价相统一的教学。将“教学评”全程都置于真实生动的问题情境中的问题链教学是培养学生地理学科核心素养的有效路径。

关键词:高中地理;问题链;教学评一致性;地理核心素养

在新课程背景下,高中地理课程目标是通过对学生人地协调观、综合思维、区域认知、地理实践力等地理学科核心素养的培养,从地理学科的角度落实立德树人的根本任务[1]。著名教育家陶行知说:“发明千千万,起点是一问。”提问是创造的开端,是能力发展的起始。问题导向知识的目的是使学生能够更清晰、更有条理地分析并表达出自己的观点。基于真实情境的地理教学,极大地激发了学生的探究热情。在解决问题,尤其是解决层层深入、逐级递进的一连串经过教师精心设置的问题的过程中,学生的探究热情得以延续,核心素养得以培养。本文以人教版地理必修一第三章第一节《水循环》为例进行课堂教学设计,依托2023年第5号台风“杜苏芮”这一真实热点情境,基于地理课程标准,精心设置问题链条,将“教—学—评”全程都置于真实生动的问题情境中,培育学生地理核心素养,以达到立德树人的根本目的。

一、创设热点情境,激发探究热情

《普通高中地理课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称为新课标)中,实施建议部分明确提出了要重视问题式教学,要重视培养学生对于真实情境中复杂现实问题的创造性解决能力,提高学生的学习动机,引导学生亲身参与,主动探索,学会发现并解决问题。因此,笔者将依据社会热点新闻创设的情境融入地理教学中,激发学生的探究热情,有助于提升学生对复杂现实问题的解决能力。

(一)依据课标要求,创设热点情境

教师日常在浏览时事新闻时,要时刻保持敏锐的眼光,选取那些学生感兴趣的、正在发生的、能激发起求知欲的事实来创设课堂教学可以依托的情境。《水循环》这节课对应的课标要求是“运用示意图,说明水循环的过程与地理意义”。据此,厘清了本节课的主要教学内容是水循环的三种类型以及对应的环节,对学生能力的要求是要能够绘制水循环示意图,并说明各个环节之间的联系,难点是说明其地理意义。台风“杜苏芮”登陆前后,在不同地区参与的水循环类型不同,产生的影响也不同,因而笔者选取这一情境为载体设置问题链进行教学。学生在暑假期间在家里亲身经历了防台抗台的全过程,极大地激发了学生的学习兴趣。

(二)立足学生经验,激发探究热情

台风“杜苏芮”与厦门擦身而过,转向了福建省泉州市,于7月28日9时55分前后,以强台风级别登陆福建晋江沿海。我们从新闻上看到了它在向北移动过程中先后给江浙沿海地区,甚至是华北和东北地区带来暴雨,最终带来了巨大的财产损失和人员伤亡。学生知其然而不知其所以然,充满了探究热情。笔者在导入部分给学生播放了一个上了新闻热搜的视频:“台风杜苏芮带来强降雨在北京门头沟地区诱发山洪,使得大量汽车被冲走”,给学生们带来了巨大的视觉冲击,引发了学生对国家安全的忧患意识,然后教师提出问题:“北京这场暴雨水汽的主要源地是哪里?流经北京门头沟、河北涿州等地区的洪水,最终会流向哪里?”以此激发了学生继续学习的探究热情,同时引出本节课学习的主题———《水循环》。将地理知识融入热点情境的探究,不仅有利于激发学生的学习兴趣,还能帮助学生把地理知识内化于心,在分析与解决问题的过程中促进对地理知识的深度理解,培养了学生解决问题能力,进而提升地理学科核心素养。

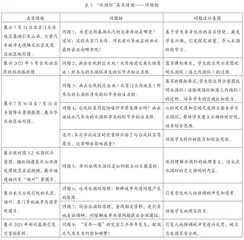

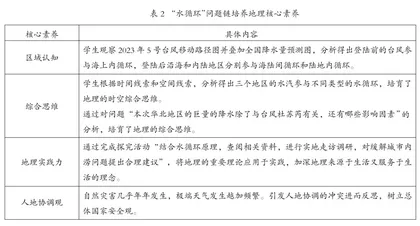

二、问题链贯穿“教学评”全程,落实地理核心素养

依托真实情境设计的问题链是学生思维的源泉和动力,也是培养地理综合思维的重要载体。本文将说明水循环的过程和地理意义这些知识点的教学,转换为“探究台风杜苏芮在不同地区参与的水循环类型及影响”这一真实问题的解决过程。笔者依据新课标,结合学情,在教学过程中针对此探究问题设置了层层深入又相互关联的问题链条(见表1),同时对各教学要素相互关系进行分析,设计并实施了目标、活动、评价相统一的教学[2]。问题链教学将地理学科核心素养培养的理念自然地融入整个教学过程之中,具体表现如下(见表2)。

(一)强化地理时空观,培养区域认知能力和综合思维

在问题链的设计上,要能够体现出三种不同的水循环之间是逐层递进的关系。笔者选择2023年第五号台风“杜苏芮”为探究内容,其登陆前在A地参与的是海上内循环,登陆后,B地和C地分别参与海陆间循环和陆地内循环,能够落实教学内容要求。每一地的水循环都要求学生在测验纸上具体画出其环节并说明过程,同时请三位学生在黑板上画图展示,并针对学生出现的问题,及时地进行更正。通过此过程,学生充分掌握了绘制水循环示意图并具备了说明其过程的能力。学生依据时间线索和空间线索对三地做对比,得出结论:同一台风,在登陆前参与海上内循环,而登陆后参与海陆间循环;同一时刻,沿海和内陆地区的水汽参与的水循环类型也不相同,强化了地理的时空观。课堂活动中通过学生的绘图,可以对学生教学要求的达成度进行评价。

教师继续追问:“本次华北地区的巨量降水除了与台风杜苏芮有关,还有哪些影响因素?”学生结合初中学习过的降水的形成条件,以及笔者提供的六号台风移动路径图和华北地区地形图等,综合分析后得出:“杜苏芮”携带的水汽加上第6号台风“卡努”远程助力,输送的水汽在太行山、燕山山脉前受到阻碍,再受到地形抬升作用,最终形成这场极端的强降水。这个问题的分析利于学生的综合思维培育。地理教学有一因一果,一因多果,多因一果,多因多果,互为因果的特点,综合性很强,因此地理教学强调要在真实情境中去解决实际问题[3]。

(二)运用水循环原理解决城市内涝问题,培育地理实践力

城市内涝是指因为高强度的降水或者连续性降水,超过了城市的排水能力,使城市内的一定区域产生积水而引起的灾害现象。厦门也深受其害,犹记得台风“莫兰蒂”过后,厦门许多路面积水成河的景象。学生掌握了水循环原理,就可以解决问题6:“运用水循环原理,解释城市内涝问题产生原因。”学生继续完成探究问题7“结合水循环原理,查阅相关资料,进行实地走访调研,对缓解城市内涝问题提出合理建议”。学生通过查阅资料,运用水循环原理,得出“海绵城市”的建设能减少城市内涝问题的发生。厦门市作为国家第一批16个海绵城市建设试点城市之一,海绵城市建设已经初见成效。海绵城市的建设就运用了水循环原理。学生在解决核心问题的过程中,自主探索、收集资料,从而习得基本概念、掌握科学方法,将地理的重要理论应用于实践,可以解决实际问题。学生加深了地理来源于生活,地理服务于生活的理念。

(三)引发人地协调的思考,树立总体国家安全观

笔者在日常地理教学中,持续渗透人地协调的理念。带领学生回顾郑州“7·20”暴雨,此次华北涿州地区乃至东北地区也是遭遇了“百年一遇”的特大暴雨,“百年一遇”的灾害几乎年年发生,极端天气发生越加频繁。通过教学引发学生对人地协调的冲突和思考。学生经过分析得出这都和全球气候异常有关,此次洪灾造成东北和华北地区的粮食减产,水资源的供给不均衡,已经威胁到了生态安全和人民的生命财产安全,进而威胁到了国家总体安全,引起了学生对我们人类应该何去何从的思考,同时学生对个人和国家层面应该采取的措施展开了激烈的讨论。

笔者依据新课标,结合学生学情,选用了台风“杜苏芮”这一真实热点情境,通过“探秘台风杜苏芮”来学习水循环的过程及地理意义,导入的视频和问题点燃了学生的热情,一连串的问题链让热情持续生长,让思维循序渐进。应用问题链贴合真实情境梯次展开,引领学生的综合思维能力立体式发展,继而实现学生对地理知识的融会贯通,促进学生思维的立体跃升,促进学生地理核心素养的涵养和内生。探究问题让学生们知道了地理原理在解决城市内涝问题起到的巨大作用,强化了地理来源于生活又服务于生活的理念,同时帮助学生树立了总体国家安全观,引发了对人类命运的思考。同时,这种教学方式对教师的敏锐性和对素材的处理能力有一定要求,问题链的设置也需要一定的教学积淀作为支撑,需要教师不断学习、探索。

参考文献:

[1] 中华人民共和国教育部 普通高中地理课程标准(2017年版2020年修订)[M] 北京:人民教育出版社,2020:3

[2] 崔允漷,雷浩 教—学—评一致性三因素理论模型的建构[J] 华东师范大学学报(教育科学版),2015(4)

[3] 董瑞杰,郑舒 地理因果关系的教学判断与实施[J] 中学地理教学参考,2024(1)

编辑/陆鹤鸣