基于教材拓展“为爱下厨”的劳动教育有效落地

作者: 于钧摘要:劳动教育应与道德与法治教学同频共振,充分利用本土化教育资源。“为爱下厨”,正是基于上述考虑而开展的项目化劳动实践活动。一是充分考虑教材拓展实践与学校现有条件,让项目选择“有底子”;二是从共建共享家庭美德的角度出发,让项目实施“有进阶”;三是通过多元评价激励学生,让项目实践“有后劲”。仅以统编版七年级道德与法治《让家更美好》的项目化学习为例,探讨劳动教育有效落地的具体路径与措施。

关键词:让家更美好;教材拓展;劳动教育;项目化学习

重智轻德、重知识轻劳动的教育观念,在一定程度上使劳动教育在学校和家庭中被软化[1]。这种“软化”对于学生的成长是不利的,与党和国家关于劳动教育的价值依归是不相符的。部分学生不会劳动、不愿劳动,实践中的缺席必然导致体验上的空白与思想上的淡化。由此,强化劳动教育应该成为新时代育人环节中一种有意义的导向。引领学生树立正确的劳动观点、掌握一定的劳动技能、形成纯朴的劳动情怀,为学生一生的发展奠基。

依托初中道德与法治教材拓展资源实施项目化学习,为劳动教育的落地生根提供新的视角。项目化学习是指基于项目任务的完成而自主建构与深度感悟的学习方式,其中的项目驱动包括总任务与子任务,用时较长,需要完整的学习地图。一方面,劳动教育实践非一日之功可以完成,适合于通过多课时甚至1个月、半学期、1年才能完成,而这与项目化学习的推进方式是一样的。另一方面,劳动教育不应仅仅是口头上的“苦口婆心”,更应从知识脉络走向实践与能力脉络,这与教育教学的实践性是一脉相承的。下面仅以统编版七年级道德与法治《让家更美好》的项目化学习为例,探究基于项目式学习促劳动教育有效落地的路径与策略。

一、落到实处,让项目选择“有底子”

初中阶段的劳动教育一定要落到实处,让学生有亲切感。《让家更美好》一课的内容比较接地气,与日常生活息息相关。家庭成员每天怎么吃,吃什么,能否按照自己所想的去尽心吃,如何才能吃得更有营养;家长特别劳累时,作为儿女能否为父母做一顿可口的饭菜?这一切背后的“情”与“理”,看似简简单单,实质上包含着大学问。由此,选择“为爱下厨”进行项目确定,是基于有“底子”的选择———基于学生的生活实际,植根于学生已有的经验与记忆,让学生的探究充满浓浓的亲情味与“生活味”。

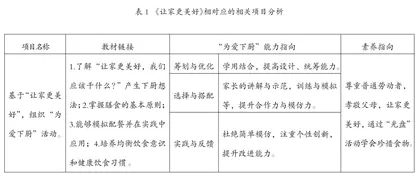

另一方面,兰州市第六中学建有宽敞明亮、设备齐全的食堂,是难得的本土化劳动教育资源。根据《让家更美好》拓展教学资源,每周让自愿参加的学生在学校食堂做一顿饭,家长、学生、教师等多方参与,共同见证劳动成果的产生。其中,学生是“主厨”,家长与教师是必要的“助手”(不到万不得已不可直接帮助或直接命令),其他学生或教师是鉴定者或评价者。从一开始的准备到正式场合的表演,融“爱心、创新与审美”为一体,形成具有长效性的劳动教育项目化学习新体系,真正让劳动教育有效落地(见表1)。

(一)“基于底子”激活筹划思维

由上观之,“为爱下厨”项目化学习活动是“有底子”的,指向学生现有的知识体系。初中阶段的学生已经初步接触到筹划知识,可以充分发挥这样的“底子”作用,让食材的选择、炒菜环节的优化、时长的控制等方面呈现出理性选择。比如,先洗手后动手、先蒸米后洗菜、先擦案板后洗菜等的顺序,也是学生养成良好劳动习惯所不可或缺的环节。当然,环保、营养全面、珍惜食物等,更是基于项目化学习劳动过程中更加重要的目标。

(二)“基于底子”夯实过程管理

劳动教育的关键环节包括讲解说明、淬炼操作、项目实践、反思交流、榜样激励五个环节[2]。这些环节也应该基于学生的“底子”。比如,初次炒菜,“粘锅”问题常常困扰着学生,不少学生因此气馁并产生退却之意。但是后来,每当学生想起“让家更美好”这样的初衷,再加上家长的示范及自己经验的积累,最终解决了“粘锅”问题。再比如,学生不会做面,这是最基本的“底子”。学校提供电动压面机,学校食堂大师傅亲自传授使用方法,学生解决了“做面”的问题。

二、家校共育,让项目实施“有进阶”

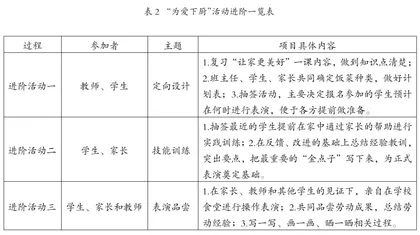

“让家更美好”的学习中,有一条能力目标是“提高与家人共建共享家庭美德的能力”,所谓的“共建共享”对于成长中的初中生而言应该是一个进阶活动(见表2)。

(一)以班为主的定向设计

“为爱下厨”活动中进阶的第一步应该是定向设计。“定向”指下厨的时间、食材、工具等选择,必须提前确定,以免不同学生的饭菜有重复,做到“周周不一样,周周有精彩”。同时,也避免因为准备不足而导致慌乱,做到“心中有食谱,下厨不慌乱”。首先进行抽签活动,确定每周下厨的学生。抽取最近一两周的学生建立任务群,让多方人员参与到群中为准备工作出谋划策,最终制定包括饭菜种类、所用食材、所用灶具在内的方案或计划书。我们每周在钉钉群或班级公告中公布抽签学生的方案,形成交流、借鉴、对照、修改等机制,提供透明化监督体系,为劳动的新颖性及独特性奠定基础。

(二)以家为主的技能训练

“为爱下厨”活动中进阶的第二步应该是技能训练。如何蒸米,水与米的比例如何?如何摘、洗、切菜,不同的菜的切法一样吗?开火、倒油、下锅、翻炒等需要注意的地方是什么?食材进锅的顺序、时机、火力的调整等有什么学问?何时需要猛火、何时又需要温火……类似的技巧与经验不是做一次饭就能学会的,需要多次的“失败”,需要深刻的教训,需要家长反复地“手把手”地传授,如此,才有可能出现“优质品”。过程中,学生因为“失败”可能存在放弃的情况,教师应及时鼓励,再次通过“让家更美好”内容的温习,提升其自信心。

(三)多方见证的动手操作

“为爱下厨”活动中进阶的第三步是上台表演及检阅。此时,“共建共享家庭美德”成为可能。学生上台后害怕“夹生饭”与“失败品”的心理也是正常的。家长应鼓励学生,必要时,家长可以小声提醒,但不可替干,最终学生完成任务,进入多方品尝阶段。“评委”不直接下结论,而是与学生及家长谈谈前期模拟中的点点滴滴,甚至可以谈谈学习及成长话题。毕竟,1个月或者一学期结束后,通过多个“下厨者”的对比才可能有确定的结论。当然,私下里对学生的菜品可以做出判断,指出其优劣,便于为学生的二次创造性劳动提供建设性建议。

三、多元评价,让项目实践“有后劲”

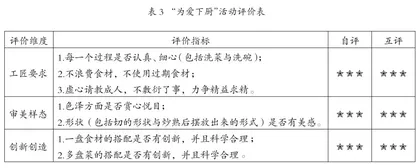

“为爱下厨”需要重视他人的正向评价,以此产生激励性力量,让项目实践“有后劲”。评价应该是多维度的———“在劳动教育中培养学生的实践理性,实现对真善美的追求。”从工匠要求、审美样态与创新创造方面进行评价(见表3)。

(一)凸显工匠精神

从小以“工匠精神”要求学生,是对他们的一生负责。“让家更美好”意味着家庭成员为家而做的每一件事情必须是认真负责的,精益求精。比如,洗菜、切菜、洗碗刷锅时认真细心,不应付、不敷衍。再比如,不浪费食材,注重环保,注重均衡饮食。“尚巧、求精、崇德”应该成为“为爱下厨”活动中的底线,“精益求精、反复雕琢”应该成为“让家更美好”的前提。可以建立劳动“成长袋”,一点一滴地记录学生进步的情况,激励学生耐心、执着、坚持,强化其匠心与匠魂,以工匠的态度夯实“为爱下厨”活动中的每一个细节。

(二)强化审美教育

劳动成果的实用价值与审美功效应该统一起来,共同纳入到评价体系之中。饭菜未曾出锅,但色彩鲜艳、形状新颖,令人赏心悦目。五花肉配以菠菜,对比性色彩给人以愉悦之感;蛋的白与韭菜的绿,同样给人以美的享受。一方面,学生在“为爱下厨”活动中要注意色彩搭配,形状组合,力争创造出美的菜肴,以美为标准“让家更美好”;另一方面,评委也应把“审美”当做评价的一个重要指标,激励学生在劳动中发现美、鉴赏美、创造美,于不经意间提高审美素养。

(三)激励学生创新

一模一样的食材,最后出锅后的色香味均不一样———每个人的创新程度不同。一些名厨,过一段时间就会推出新菜,其实就源于不可或缺的个性化创造精神。如果每一个学生炒出的洋芋丝味道都一样,就会打击后面学生操作的自信心。因而,激励学生创新应该成为评价中的重要指向。比如有的学生在大盘中放上小碗,盘中有碗;有的学生在汤中新加了一种较有营养的小菜;有的学生在菜的搭配与形状方面下功夫,做到新颖、小巧、清新……评委强调要创新评价,也激励着学生再接再厉,劳动教育有了“后劲”。

“为爱下厨”的项目化学习,实现了多重功效:以劳树德、以劳增智、以劳强体、以劳育美、以劳创新[3]。从一顿饭开始的劳动教育,离不开道德与法治教材内容的拓展,离不开本土化劳动教育资源的开发与利用。我们有理由相信,基于教材让学生认识劳动的意义及价值,认识到力所能及的劳动对“共建共享家庭美德”的意义,进而扎扎实实进行“为爱下厨”活动,必将让劳动教育更具生命力,学生必将发生接地气的成长。

参考文献:

[1] 刘潞.青少年劳动教育的偏失与匡正:家校协同视角[J]. 中国德育,2020(2).

[2] 樊波.校本劳动教育合目的性:问题及实现路径:以上海市WG中学劳动教育为例[J].中小学德育,2022(2).

[3] 陈丽丽.新时代劳动教育的区域化实施[J].基础教育参考,2022(5).

课题项目:甘肃省教育科学“十四五”规划2023年度一般课题“初中道德与法治课程融合本土化劳动教育资源的实践探究”阶段性成果(GS[2023]GHB0628)

编辑/杨馥毓