赏形韵之美 悟表达之道

作者: 赵莲【教材分析】

《白鹭》是五年级上册第一单元第1课,是一篇寓情于物的散文,有着诗一样的语言和画一样的意境。作者郭沫若先生开篇以“白鹭是一首精巧的诗”一句,给读者的心里留下了诗意的期待。接下来郭沫若先生用寥寥数笔,流畅而传神地勾勒出了几幅清新的画面,生动地描写了白鹭的颜色、身段以及觅食、栖息、飞行时的韵味。白鹭给人最深的印象就是一个字——美!它的颜色美,形体美,钓鱼、栖息、低飞的画面更美!字里行间无不流露出作者对白鹭的赞赏之情。文章的结尾与篇首相呼应,抒写了作者对白鹭如诗一般美的赞叹。

【设计理念】

本设计通过引导学生阅读整篇文章,感悟整篇文章,把握文中描写具体事物的字词,鼓励学生联系上下文去理解,去感悟事物背后包含的感情。同时,引导学生借助具体事物,体会“白鹭实在是一首诗,一首韵在骨子里的散文诗”的丰富内涵,从而感受白鹭的美,感受文章描绘的意境的美。通过关注文章结构与表达方法,不仅可以加深学生对课文的理解,同时还能为单元习作做好必要的准备。

【教学目标】

1.联系课文内容,结合生活实际理解“白鹭是一首精巧的诗”的意蕴。

2.初步了解课文,学习借助具体事物抒发感情的方法。

【教学重点】

联系课文内容,结合生活实际理解“白鹭是一首精巧的诗”的意蕴。

【教学难点】

初步了解课文,学习借助具体事物抒发感情的方法。

【教学过程】

一、调动积累,初识“美丽”意象

1.(出示白鹭的图片)请同学们看看摄影师镜头下,翩然若仙的白鹭:谁能用一个词或一句话来说说你看到的白鹭。

(老师提示学生着重描绘白鹭的外形、运动中的姿态,以及白鹭给自己带来的感觉。)

2.白鹭不但深受摄影师的喜爱,自古以来也深受文人雅士的赞美,有诗为证。

出示有关白鹭的古诗朗诵:

两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天。——杜甫《绝句》

花开红树乱莺啼,草长平湖白鹭飞。——徐元杰《湖上》

西塞山前白鹭飞,桃花流水鳜鱼肥。——张志和《渔歌子》

漠漠水田飞白鹭,阴阴夏木啭黄鹂。——王维《积雨辋川庄作》

白鹭下秋水,孤飞如坠霜。——李白《白鹭莺》

3.我国现代杰出的文学家郭沫若以白鹭为题,为我们描绘了怎样一种如诗如画的美妙境界?这节课让我们继续和作者一起走进白鹭,去领略白鹭独特的美。

(设计意图:通过诵读古诗和欣赏白鹭图片,让学生在感性上对白鹭有一个整体的认识。介绍诗文,帮助学生了解有关白鹭方面的知识和文学家眼里的白鹭形象,为全文的品读做好铺垫。)

二、聚焦外形,感受“精巧美”

过渡:让我们随着作者的描述,走近白鹭,看看白鹭这种常见的鸟在郭沫若先生的眼里,为什么是一首“精巧的诗”。

1.自读课文第2-5自然段,边读边想:从哪些地方可以看出白鹭的精巧?

重点关注第五自然段。从“增之一分则嫌长,减之一分则嫌短,素之一忽则嫌白,黛之一忽则嫌黑”中感受白鹭是一首精致的小诗

(板书:精巧的小诗,外形美)

交流预设1:色素的配合,身段的大小,一切都很适宜。

(1)鹭“色素的配合”从哪里可以体现出来?

学生讨论,师生共同总结:色素美:雪白、铁色、青色。

(2)鹭“身段的大小”从哪里可以体现出来?

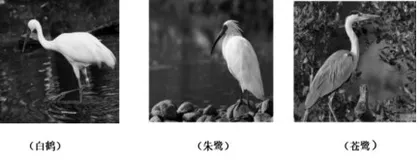

(3)出示句子:白鹤太大而嫌生硬,即使如粉红的朱鹭或灰色的苍鹭,也觉得大了一些,而且太不寻常了。

①白鹤、朱鹭、苍鹭也是流线型结构,与白鹭相比有什么不同?

出示白鹤、朱鹭、苍鹭的图片,抓住“生硬”“太不寻常”等关键词,引导学生在对比中感受白鹭的美:小巧、玲珑、柔和、平常。

②第2、5自然段的描写足以表达白鹭的美,能不能去掉第3、4自然段呢?

③小结:这是对比的写法,这样写更突出了白鹭的精美和适宜。不是白鹤、朱鹭和苍鹭这些鸟不美,而是在作家心中,白鹭这种寻常的美不容忽略,这是表达的需要。

2.对比阅读,领悟作者的表达方法。

句子1:那雪白的蓑毛,那流线型的身体,嘴和脚都是黑色的,颜色黑白分明,身段大小恰到好处,特别适宜。

原文:“那雪白的蓑毛,那全身的流线型结构,那铁色的长喙,那青色的脚,增之一分则嫌长,减之一分则嫌短,素之一忽则嫌白,黛之一忽则嫌黑。”

预设:句子1只写“身段大小恰到好处,特别地适宜”,没具体写出来怎么恰到好处,怎么精巧。而作家说“增之一分”就长了,“减之一分”就短了,一点儿也不长,一点儿也不短,这才是恰到好处。“素之一忽则嫌白,黛之一忽则嫌黑”就是说白色不能多一点儿,黑色也不能少一点儿,黑白颜色搭配得特别合适。这样具体生动的描写让人读出了白鹭精巧、适宜的美。

3.小结:作者用这样的“之”字短句把白鹭“色素的配合,身段的大小,一切都很适宜”写具体了。

4.仿写“之”字短句,再次体会“一切都很适宜”。

(1)我的妈妈身材非常标准,增之一分则,减之一分则。

(2)妈妈心灵手巧,为我编织的毛衣很合身,增之一分则,减之一分则。

(3)姐姐很会化妆,。

(4)哥哥长得特别帅,。

5.感情朗读背诵,促进语言内化。

白鹭真是一首“精巧的诗”啊!古往今来,人们常说:画中有诗,诗中有画。看着这美丽的白鹭。那画中的颜色、身段,美丽的外形让郭沫若先生着迷,犹如一首精巧的小诗,让人回味。我们一起通过朗读把这种美表达出来吧!

出示句子:

那雪白的蓑毛,

那全身的流线型结构,

那铁色的长喙,

那青色的脚,

增之一分则嫌长,

减之一分则嫌短,

素之一忽则嫌白,

黛之一忽则嫌黑。

(设计意图:从课文对白鹭外形的三处描写入手,让学生在朗读中体会白鹭外形的美丽。着重紧扣第5自然段中具体描写白鹭外形的语言,引领学生品词析句。在图文结合中,在充满感情的朗读中感受白鹭美在色彩搭配和谐,美在身段大小适宜。这样,学生对“白鹭是一首精巧的诗”这句话就不难理解了。)

三、聚焦画面,感悟“韵味美”

1.过渡:世界上并不缺少美,缺少的只是发现美的眼睛。只要我们用心体会,就会发现寻常事物中那独特的美。

2.师配乐范读课文第6-8自然段:白鹭不仅仅是一首精巧的诗,更是一首韵味无穷的诗。这里描绘了三幅优美的图画,请你为每幅图画起一个名字。

3.指名交流:此刻,你仿佛看到了白鹭生活的哪些画面呢?

(垂钓、栖息、低飞)

4.哪个画面深深地吸引了你呢?用心读一读,画出使你回味无穷的词句,并写下你的感受。

5.全班交流,相机使用多媒体展示画面,师生共读共悟。

交流预设:

第一幅图:水田垂钓(第6自然段)

在清水田里,时有一只两只白鹭站着钓鱼,整个的田便成了一幅嵌在玻璃框里的画面。田的大小好像是有心人为白鹭设计的镜匣。

(1)指名读或说出读后的感受。

(2)展示画面“觅食图”:是啊,白鹭觅食时恬静安详,如诗一般迷人!

(3)欣赏画面并取画名:田为镜匣,白鹭为主体,好一幅水墨丹青,你们能给它取个画名吗?(水田垂钓)

(4)精读第一句,体会拟人、比喻手法的绝妙,体会白鹭与水田的和谐搭配:文中不说白鹭捉鱼,却说它“站着钓鱼”,你是怎样理解的?试着读出自己的理解。

(5)补充诗词配图,丰富画面,体会情感。

看图读诗词:青箬笠,绿蓑衣,斜风细雨不须归。

在这段文字中,也藏着一幅充满诗意的美好画面,画中有色,画中有情。试着说一说。

预设1:“钓”字让我脑中出现白鹭像人一样在水边垂钓的画面,悠闲自得。漠漠水田是画的背景,垂钓的白鹭是画的灵魂。“嵌”字让画面更立体。白鹭的数量,田的大小,一切都那么合适。意境之美跃然纸上。

预设2:那瓦蓝瓦蓝的天空下,那碧绿碧绿的水田里,那雪白雪白的鹭“站着钓鱼”,那色彩是那么自然和谐的,又是那么一尘不染的明澈,那一幅优美的田园风光图,就是一幅优美的白鹭垂钓图,难怪作者说,白鹭垂钓就是一幅嵌在玻璃框里的图。

第二幅图:清晨望哨(第7自然段)

晴天的清晨,每每看见它孤独地站立于小树的绝顶,看来像是不安稳,而它却很悠然。这是别的鸟很难表现的一种嗜好。人们说它是在望哨,可它真是在望哨吗?

(1)指名读或说出读后的感受。

(2)展示画面“清晨望哨图”:是啊,白鹭垂钓美妙绝伦,白鹭登高栖息更是别有一番情趣!

(3)看看图,读读画面下的文字,再说说你们的感受吧。

(4)指名交流感受。

(5)抓住“?”,引发学生的想象、猜测,感受“韵味无穷”。

“人们说它是在望哨,可它真是在望哨吗?”质疑激趣,启发想象:你们说,在晴天的早晨,白鹭悠然登高,独处在小树的绝顶,真的是在望哨吗?

(6)小结:画面富有诗意,站在小树的绝顶,看似不大安稳,却很悠然,白鹭在干什么呢,让我们有无穷的猜想,韵味无穷。

(7)配乐齐读第7自然段:的确,作者的这一疑问,真能引起我们读者无限的遐想。多么耐人寻味的生活画面啊。用心读一遍,读出自己的感受吧!

第三幅图:黄昏低飞(第8自然段)

黄昏的空中偶见白鹭的低飞,更是乡居生活中的一种恩惠。那是清澄的形象化,而且具有生命了。

(1)你是怎么体会“偶见”这个词的?

(说明白鹭低飞并不常见。)

(2)夕阳西下,忙完了一天的功课,放学回家的孩子们偶尔看见白鹭低低地飞在空中,孩子们会对白鹭说些什么?

干完一天农活的父亲,看见低飞的白鹭,他会说些什么?

烧好了晚饭,等着家人回来的妈妈,看见低飞的白鹭会说些什么?

悠然地观看这情景,可说是“乡村生活中的一种恩惠”,你体会到什么?

(白鹭低飞给人以美的享受,带来无穷乐趣。)

(3)指导朗读,读出内心的悠然和快乐。白鹭低飞,给人以美的享受,给人以无穷的乐趣!看白鹭乘着夕阳归去,是一件多么快乐的事情啊!让我们一起来感受一下吧!

(配乐朗读)