中华优秀传统文化融入高职校园文化的四个向度

作者: 陈本锋

摘要:中华优秀传统文化融入高职校园文化,是高职院校传承优秀传统文化、创建和谐校园氛围、提升学生文化自信、实现学校立德树人的需要。以趋同社会发展方向、立足区域特色文化、关联高职类型属性、符合专业文化特点为目标导向,以中华优秀传统文化中的德育元素为内容取向,以形成长效建设机制、纳入高职课程体系、融入校园文化活动、营造良好校园氛围为实施路向,将中华优秀传统文化有机融入校园文化,能够增强学校教育对学生的正确引导、正向激励、正本固源功能,有利于培养学生正确的人生观、价值观和职业观,符合社会主义文化自信建设的价值意向。

关键词:中华优秀传统文化;校园文化建设;高职院校;立德树人

中图分类号:G717 文献标识码:A 文章编号:1672-5727(2024)01-0057-07

高职院校人才培养存在的主要问题是,在教学中偏重于学生专业知识的学习和岗位技能的培养,忽视了学生的人文素养教育,从而导致学生进入社会后理想信念淡漠、价值取向摇摆,进入企业后责任意识不强、职业信仰弱化。将中华优秀传统文化融入高职校园文化,增强文化教育对学生的正确引导、正向激励、正本固源功能,是高职院校开展学生人文素养教育的有益补充,符合坚定文化自信、建设社会主义文化强国的总体要求。

校园文化是学校在发展过程中形成的,符合国家政治导向和核心价值观的,以精神文化、环境文化、行为文化和制度文化为主要内容的群体文化,其建设目标就在于创设一种陶冶学生情操、健全学生人格、提高学生素养的人文氛围。中华优秀传统文化是中华民族在五千年不断发展的历史进程中所形成的思想文化总和,其蕴含着很多启迪心灵、教化世人、引人向善的思想元素。将中华优秀传统文化融入高职校园文化,需要在阐发中华优秀传统文化融入高职校园文化价值意向的基础上,确立中华优秀传统文化融入高职校园文化的目标导向,确定中华优秀传统文化融入高职校园文化的内容取向,构建中华优秀传统文化融入高职校园文化的实施路向。

一、中华优秀传统文化融入高职校园文化的价值意向

中华优秀传统文化包括爱国、敬业、进取、和谐、兼容等丰富精神内涵。中华优秀传统文化融入高职校园文化,是高职院校传承优秀传统文化、创建和谐校园氛围、提升学生文化自信、实现学校立德树人的需要。

(一)传承优秀传统文化的需要

中共中央办公厅、国务院办公厅在《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》中提出,要把中华优秀传统文化全方位融入学校教育各环节,贯穿于国民教育各领域。中华优秀传统文化承载着中国人民深层次的精神追求,是中华民族文化自信的根源,其推崇的道德规范和价值理念,影响着国人的思维方式和行为习惯。文化传承是高职院校的使命之一,这一使命可以通过营造校园文化氛围更好地实现。就现状而言,高职学生对中华优秀传统文化的学习和传承效果不尽如人意[1]。所以,学校和教师有义务在教育教学中大力弘扬中华优秀传统文化,让学生在传承文化的同时,亦成为传播文化的使者。

(二)创建和谐校园氛围的需要

校园文化作为一种环境教育力量,具有稳定性和可变性双重特点。稳定性是学校建筑风格、景观环境营造的相对稳定的自然文化属性,主要体现中华传统文化中的优美与和谐;可变性是学校在教师教学、学生学习、校园活动过程中不断调整的社会文化属性,主要突出中华传统文化中的处事理念与风气风尚。中华优秀传统文化为校园文化的与时俱进提供了取之不尽、用之不竭的文化资源,确保校园文化建设沿着正确的方向发展,并形成自身的文化特色。

(三)提升学生文化自信的需要

在互联网普及背景下,多元文化冲击着正处于思想意识形成、理想信念树立时期的高职学生,对青年学生的价值观念带来巨大影响,导致部分学生出现文化信仰迷失、盲目崇拜西方政治制度和文化形态,而对本土文化、本民族文化自信心不强、自豪感不足等问题[2]。面对高职学生越来越受到网络文化和外来文化影响的局面,学校通过加强对学生的优秀传统文化教育,强化学生对中华优秀传统文化的认同,发挥中华优秀传统文化在提升学生文化自信方面的重要作用。

(四)实现学校立德树人的需要

培育和弘扬社会主义核心价值观,必须立足中华优秀传统文化。中华民族在长期实践中培育形成的道德行为和道德规范,既有悠久的文化传承,又有鲜明的时代价值[3]。高职院校要围绕立德树人的根本任务,借助中华优秀传统文化“以德育人”的教育功能,陶冶学生情操,潜移默化地影响学生的思想品德、社会公德、职业道德等,让学生内心崇德、主动守德、立善行德,促进学生的德性成长和身心发展。

二、中华优秀传统文化融入高职校园文化的目标导向

从浩瀚如星的中华优秀传统文化宝库中选出合适的内容融入高职校园文化,是一个艰难的取舍过程。综合分析全国多所高职院校的校园文化建设案例,归纳出融入高职校园文化的中华优秀传统文化元素应当满足趋同社会发展方向、立足区域文化特色、关联高职类型属性、符合专业文化特点等目标导向。

(一)趋同社会发展方向

不同历史时期的社会氛围营造了不一样的校园文化,既与国家的政治领航有关,也与高职院校的人才培养目标和高职教育的社会功能定位有关。从20世纪80年代高职院校涌现至20世纪末期,高职校园文化以经济文化、多元文化为主要特征[4];在21世纪初期,高职校园文化以社会文化和企业文化为主要特征。进入中国特色社会主义新时代,高职院校主要培养符合社会需求、企业需要、适应现代化建设的技术技能型人才。要符合社会需求,学生就必须建立社会主导价值观念;要符合企业需要,学生就要了解企业运行规范;要适应现代化,学生就要具备文化素养和科学素养。因此,中华优秀传统文化融入高职校园文化要趋同社会发展方向。

(二)立足区域文化特色

不同地理环境、生活方式和行为习惯的群居区域,在发展过程中会形成特色鲜明的地方文化[5]。例如,岭南地区的岭南文化又分为广东文化、桂系文化和海南文化等;江浙地区的吴越文化又分为吴文化和越文化;四川盆地的巴蜀文化又分为巴文化和蜀文化。巴蜀文化中,古蜀先民为了突破盆地的封闭,逢山开道,遇水搭桥,发明了栈道,创造了笮桥,体现了劳动人民的勤劳、坚忍、智慧和创新。高职院校办学有鲜明的地域特征,开设的专业以服务本地产业为主,学生就业面向多是本地企业。了解当地的风土人情和文化特色,了解当地人的性格特点和处世之道,方便学生在该区域工作、生活及与人相处。因此,中华优秀传统文化融入高职校园文化要立足学校所在地的区域文化特色。

(三)关联高职类型属性

不同类型和层次的学校,校园文化特征也不尽相同。中华优秀传统文化融入高职校园文化的内容关联高职类型属性。其一,高职院校在类型上是职业教育,区别于基础教育、高等教育等其他教育类型的校园文化,高职校园文化的内容以培养学生专业素质和职业素养为主。其二,不同高职院校的校园文化,既有共性的部分也有个性的部分。共性部分是校园文化培养学生人文素养的通用育人功能,个性部分是校园文化培养学生个性特点的差异化育人功能。其三,高职院校注重培育学生的工匠精神,帮助学生“习”技能之才,“立”敬业之志,“树”修身之德。因此,中华优秀传统文化融入高职校园文化要关联高职类型属性。

(四)符合专业文化特点

不同高职院校开设的专业不尽相同,校园文化呈现专业文化差异。中华优秀传统文化历来崇尚“专心致志,以事其业”的工作态度,是培养学生专业素质的基础。教师需要从中华优秀传统文化中提取相应的专业教育元素,在讲授专业知识的同时,延伸出与专业相关的文化案例,融入枯燥的理论知识,从而调动学生的学习兴趣。笔者分析了10所高职院校的校园文化(如表1所示)案例,发现高职院校的校园文化特色与专业岗位特点匹配度高。例如,成都航空职业技术学院的校园文化特色是航空文化,西安汽车职业大学的校园文化特色是汽车文化,无锡工艺职业技术学院的校园文化特色是陶文化。因此,中华优秀传统文化融入高职校园文化要符合专业文化特点。

三、中华优秀传统文化融入高职校园文化的内容取向

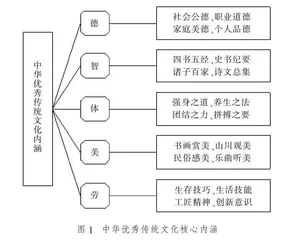

中华优秀传统文化融入校园文化,本质是服务于校园文化的育人功能。习近平总书记强调,学校教育要坚持“五育并举”,培养全面发展的社会主义建设者和接班人。这一论述为选择中华优秀传统文化中的“德、智、体、美、劳”元素融入校园文化指明了方向。在不同的教育阶段,中华优秀传统文化“以德育人、以智化人、以体强人、以美怡人、以劳悟人”的教育功能不尽相同,德育、智育、体育、美育和劳动教育的内容也有所差别。中华优秀传统文化核心内涵梳理如图1所示。高职院校具有高等性、技术性、社会性和职业性的特点,中华优秀传统文化融入高职校园文化的内容也与其特点紧密结合。

(一)德育扬善

高职院校的高等性,决定了其德育教育主要是思想政治教育。2020年6月,教育部印发《高等学校课程思政建设指导纲要》,要求高校以爱党、爱国、爱社会主义、爱集体为主线,围绕政治认同、家国情怀、文化素养、道德修养等重点内容开展思政教育。中华优秀传统文化蕴含着丰富的德育思想,其中,爱国是人们对祖国天然的最原始最朴素的情感[6]。中国古代就有“天下兴亡,匹夫有责”“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之”的爱国志气。在高职学校教育中,教师要着力宣讲崇德向善、孝悌忠信等有利于鼓励学生向上向善的思想文化内容,提炼讲解“精忠报国”“五四运动”等爱国历史事件和屈原、文天祥等爱国历史名人,将民族气节、家国大义融入高职思政课程和课程思政中,培养学生的爱国精神和担当精神,积极承担培养社会主义事业建设者和接班人的责任。

(二)体育强身

高职院校的技术性,决定了其体育教育主要是磨炼学生坚强的意志和锻炼学生强健的体魄[7]。2020年10月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》,提出要“认真梳理武术、摔跤、毽球、五禽操、棋类等中华传统体育项目”“因地制宜开展传统体育教学、训练、竞赛活动,涵养阳光健康、拼搏向上的校园体育文化”。我国古代就有丰富多彩的体育活动,王维《寒食城东即事》中的“蹴鞠屡过飞鸟上,秋千竞出垂杨里”,李隆基《观拔河俗戏》中的“壮徒恒贾勇,拔拒抵长河”,无名氏《捶丸》中的“城间小儿喜捶丸,一棒横击落青毡”,赵师秀《约客》中的“有约不来过夜半,闲敲棋子落灯花”,前因居士《日下新讴》中的“空钟放罢寒冬近,又见围喧踢毽场”,分别描写了中国的蹴鞠、捶丸、拔河、围棋和踢毽子活动。学校要立足体育教学条件,开展适合高职学生特点的传统体育活动,在促进学生身心健康的同时,学会中华优秀传统文化中的智慧谋略和协作精神。

(三)美育润心

高职院校的社会性,决定了其美育教育就是要教会学生如何在目迷五色的社会审美、鉴美。2020年10月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》,提出要充分挖掘体现职业教育特点的中华美育精神与民族审美特质,开设以中华优秀传统文化传承发展和艺术经典教育为主要内容的艺术课程。中华优秀传统文化中的“美”文化包括山川美、人物美、礼乐美、语言美、艺术美等很多种。以人物美为例,当代青少年过度崇拜娱乐明星,盲目追随明星的个人喜好,审美标准出现了偏差。基于此,教师应该引导学生学习对国家和社会做出重大贡献的科学家、解放军等群体,把学生培养成拼搏、担当、勇敢、进取、自强、创新的人。学校要有机整合相关学科的美育内容,推进以模块化美育为主题的课程教学、社会实践和校园文化建设。

(四)劳育立行

高职院校的职业性,决定了其劳动教育主要是培养学生的工匠意识。2020年3月,中共中央、国务院印发《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》,提出职业院校以实习实训课为主要载体开展劳动教育,培养学生的劳动精神、劳模精神、工匠精神。中国古代农、工群体人数众多,中华优秀传统文化包含着“一分耕耘,一分收获”的农耕文化和“十年磨一剑”的工匠文化。高职院校应将鲁班、李冰、张衡等古代匠人,“木鸢飞旋”“郢匠挥斤”“庖丁解牛”等传世匠艺融入实训课堂教学和校园实践活动,让学生通过打扫卫生、参加农事、生产实践等课外活动了解劳动知识、感受劳动快乐、树立劳动意识,学会如何敬业、爱业、乐业,形成热爱生产劳动、珍惜劳动成果、尊重劳动人民的校园文化氛围。