驻非中资企业人才培养需求及对策研究

作者: 张媛远 江绛 翟风杰

摘要:随着近年来中非合作的持续推进,越来越多的中资企业参与到非洲的基础设施建设、能源开发等领域。但在参与过程中,出现员工技术能力欠缺,中资企业人才需求与当地职业院校人才培养机制不匹配现象。以埃塞俄比亚为例,对职业院校和中资企业开展调研,探讨中资企业对非洲本土技术技能型人才需求。通过调查问卷等形式,对埃塞俄比亚职业教育人才培养实施过程中存在的问题及驻埃塞俄比亚中资企业人才需求进行分析,提出对策建议,以期为非洲选派人员来华留学和鲁班工坊建设提供参考。

关键词:驻非中资企业;技术技能人才;中非人才合作培养;埃塞俄比亚

中图分类号:G719 文献标识码:A 文章编号:1672-5727(2024)02-0012-06

非洲是全球最具人口红利的大陆,但非洲国家普遍经济落后,工业化程度低。随着我国推进“一带一路”建设,非洲国家的工业化程度有所提升。但非洲国家普遍缺少与国际工业标准匹配的高质量人才培养机制和职业教育体系。尽管非盟相继提出《非洲教育“二·十”行动计划》和《非洲职业技术教育与培训振兴战略》,以加强职业技术教育与培训项目的吸引力,并通过深化与中国职业技术教育领域的合作,加快缓解非洲劳动力市场供需矛盾的不平衡,但到目前为止,这种不平衡现象并未得到有效改善。

一、研究背景

在2018年中非合作论坛北京峰会上,习近平主席提出在非洲设立10个鲁班工坊的工作要求,同时向非洲青年提供职业技能培训。同年,中国教育部印发《来华留学生高等教育质量规范(试行)》提出留学生实践教学与职业规划相结合,提高来华留学生高等教育质量,推动内涵式发展。2021年,中非合作论坛第八届部长级会议进一步提出“未来非洲—中非职业教育合作计划”,鼓励在非中国企业为当地提供就业岗位[1]。《中非人才培养合作计划》作为2023年金砖国家领导人会晤成果,鼓励中国企业提高本地化水平,并在项目实施中雇佣更多非洲本地人才[2]。与非洲实施教育合作,不仅关系到中国职业教育的国际化进程,更关系到“走出去”中资企业劳动力供给的稳定性和中资企业在境外的高质量可持续发展。

近些年,我国大力推进“留学中国”品牌建设,实施国际化人才培养,积极参与全球教育治理。李怡曾在研究中提出留学生人才红利的观点,为中资企业在海外提供人才基础,加快本土化进程[3]。以鲁班工坊作为平台的职业教育国际合作项目,备受社会关注。自2016年以来,针对非洲鲁班工坊和中资企业合作的研究内容逐年增加,其中不少研究者来自各个鲁班工坊的中方承办院校。鲁班工坊倡议者吕景泉教授在详实阐述非洲鲁班工坊的发展策略和建设原则的同时,从中非产能合作高质量融合视角思考并审视非洲鲁班工坊的建设意义[4];张磊通过对埃塞俄比亚鲁班工坊构建,阐述出人才培养能力提升对当地产业和经济发展的影响[5];祖晓东以尼日利亚鲁班工坊为例,提出培养本土人才的具体举措[6];张晓楠引用实际案例,阐释驻非中资企业本土员工培训实施方案[7]。通过分析发现,这些研究缺少具体的人才培养与市场供需数据实例的对比与分析。本研究以埃塞俄比亚为例,通过田野调查获得一手数据,从数据分析入手,探讨驻埃塞俄比亚中资企业人才培养供需差异和矛盾,为该国人才培养方案的制定提供参考。

二、驻埃塞俄比亚中资企业人才供需现状

根据世界发展指标数据库2020年指标显示,埃塞俄比亚是非洲第二人口大国,总人口在2019年时达1.12亿,其中,40.34%的人口在15岁以下,15~64岁的劳动力适龄人口占56.15%[8]。这种人口比例结构呈现了埃塞俄比亚极为丰富的现有和潜在的劳动力资源。

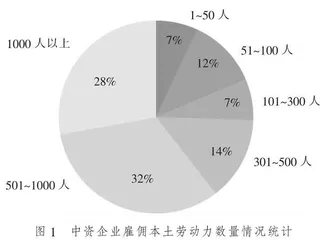

随着“一带一路”建设的推进,我国越来越多的大中型国有企业走向非洲。据2018年统计数据显示,中国对埃塞俄比亚直接投资存量为25.7亿美元,是中国在非洲的第四大直接投资存量目的地[9],而在2006年这一数字仅为478万美元,在十余年间增长约537.6倍,中国已然成为埃塞俄比亚最大的贸易伙伴和最主要的FDI(Foreign Direct Investment,外国直接投资)来源国[10]。截至2020年,中国对非直接投资存量达473.5亿美元。中资大中型企业驻非项目多为基础设施、交通通信等涉及国计民生的重大项目,需要大量的本土劳动力作为支撑,而培养当地骨干员工承担其主要技能技术岗位是这些中资企业保持长期可持续运营发展的必然趋势。本研究分别对埃塞俄比亚中国商会的43家中资企业及埃塞俄比亚职业技术培训学院师生进行抽样问卷调查。这43家中资企业雇佣本土劳动力的调查数据显示,雇佣本土劳动力数量超过500人的企业占一半以上,如图1所示。由此可见,对本土适龄劳动力进行技术技能培训是中资企业经营与发展的必然举措。

中资企业“走出去”不仅为企业自身创造了新的国际化发展空间,也为埃塞俄比亚增加了就业岗位。这些中资企业为了自身的长期可持续运营,无论是在自身发展方面,还是在促进当地的经济发展和提高社会效益方面,都需要为企业的重要技术技能岗位培养本土骨干员工。为此,本研究通过研究埃塞俄比亚中资企业对当地技术技能型人才需求与该国人才供给现状,为非洲人才培养提供参考。

(一)中资企业本土人才培养环境

在双边合作的推动下,埃塞俄比亚政府通过能力培训项目和区域一体化项目,改进教学体系,在原有的职业教育体系下重点提升教师和学生的实践技能,旨在鼓励海外注资企业(含中资企业)参与改善该国就业问题。同时,该国政府制定“学徒汇报”机制,通过每年调查外资企业本土员工的技术转移情况,督促企业加速向本土人员的技术传播和转移;实行“外资企业青年技能提升”制度,从政策上促使企业重视本土员工高级技能的培养。

本研究通过问卷调查了解中资企业本土人才培养现实状况。对埃塞俄比亚职业技术培训学院①的本硕层次学生及教师进行抽样,回收有效问卷176份。

1.课程教学

在此次问卷中,针对该校正在实施的职教课程教学满意度的调查如图2所示,对课程教学表示“很满意”和“满意”的本科层次学生占比分别为8.9%和45.2%;对课程教学表示“很满意”和“满意”的硕士层次学生,占比均为6.9%;对课程教学表示“很满意”和“满意”的教师占比分别为25%和50%。

2.校企合作期望

当前,埃塞俄比亚职业教育倡导以能力培训为目的的教育实践,提倡结合当地实际情况开展教学。课题组针对埃塞职业院校与中资企业合作方式的期望开展调研,从职业院校视角审视校企合作的方式。结果显示,被访者主要提出了4种不同的希望合作方式,即企业为学校提供设备及经费,企业为教师提供实习岗位,企业为学生提供实习岗位,企业派专业技术人员兼任教师。其中,支持“企业为学生提供实习岗位”占比最高,达95.4%;支持“选派专业技术人员担任学校兼职教师”位列第二,占比87.2%;选择“企业为学校提供设备及经费”和“企业为教师提供实习岗位”占比分别为63.4%和50.5%。

3.职业院校师资水平

埃塞俄比亚职业院校注重师资队伍建设,师资评价侧重考核教师的学历层次和等级认证,要求被聘用的职教类师资应具有五级及以上职业技能认证和一定量的工程实践经历。为此,该国近些年对全国的职业教师都进行了本科学历的轮训,以提升TVET(Technical and Vocational Education and Training,职业教育与培训)教师职业技能水平和相关学历。近些年,越来越多的海外留学的职教师资学成归国,也在整体上提升了埃塞俄比亚职业院校师资水平。

4.实验实训室建设

随着埃塞俄比亚经济的发展和该国政府对教育重视程度的加深,埃塞俄比亚职业院校的实验室建设条件不断完善,在中、德、韩等国援助下,基本达到了与本国生产实际相适应的水平。

(二)驻埃塞俄比亚中资企业本土人才需求现状

中资企业在非洲数量的不断增加扩大了人力资源的本土化需求。从员工流动成本考虑,雇佣本土员工能够减少中资企业高额的差旅消耗、生活补贴等,进而为企业增加利润空间。相比大量中资企业的中方劳动力跨境赴任,雇佣本土员工是更好的选择。

1.本土高级技术型人才需求占比增加

为适应海外发展,驻埃塞俄比亚中资企业对本土人才的要求越来越趋于技术化、专业化,特别是对本土高技术人才的需求量明显增加。2005年,驻埃塞俄比亚的中资企业主要是建筑和交通两大领域,对本土人才的需求以基础体力劳动的低级技术员工为主,但到2021年,在驻埃塞俄比亚中国商会的43家中资企业中,建筑行业占比60.5%、交通占比18.6%、通信占比9.3%、纺织鞋帽占比7.0%,其他行业占比4.6%。例如,建筑和交通类中资企业所雇佣的本土技术型员工占该企业本土员工数量的3.5%~8%;通信等技术密集型行业的中资企业本土技术型员工占比较高,如以手机零部件组装生产线为主的Tecno手机,其本土高级技术型员工占该企业本土员工总数的78.2%。

2.中资企业人才培养期望

调研显示,43家中资企业中,有82.3%的中资企业更加倾向于自行培养企业技术人才。一些中资企业为了能够克服自身生产效率低、员工能力欠缺等困难,实现在境外的可持续发展,选择自行培养技能人才。企业在工程项目中的培训非常贴近生产实际,这是自行培养方式最为突出的优势。也有部分中资企业希望通过借助本土职业院校或中国境内职业院校的硬件和师资优势,以校企合作的方式改善企业技术人才短缺问题。

3.中资企业对本土人才的培养

对本土员工开展培训实现技术传播是中资企业驻地国社会经济发展的需要,同时也是中资企业对当地经济建设做出的承诺。中资企业所雇佣的本土员工经过一段时间的企业培训逐渐适应企业的工作节奏和强度,不仅能够实现其自身技能的提升,也使本土员工在中资企业有了归属感和企业文化认同感。

中资企业进行自主培训需要提供足够量的培训资源、设备及场地,安排培训日程、时间及培训施教人员等。在中资企业的工程项目中进行的培训非常贴近生产实际,受训本土员工可以通过培训在极短的时间内适应企业的生产需要。在培训过程中,中资企业一般较注重实践操作,对基础理论知识的介绍较少,这对培训者和受训者都提出了较高的要求,不仅需要双方能进行顺畅的语言沟通,还需要受训者具有一定的知识基础以适应实践操作的培训。在培训后期,本土人才培养质量和技术水平评价会依据中资企业生产商品质量控制水平决定,不同的施训企业会根据企业自身需要培养出不同技术标准的本土员工。

三、存在的问题

(一)本土人才培养供需不匹配

1.本土高技能人才供需体量不匹配

随着双方经济产业合作的推进,中资企业在埃塞俄比亚注资的数量逐年增加,产业类型也逐渐由资源密集型向劳动密集型和技术密集型转变。伴随这些企业所需雇佣本土员工数量的不断增加,本土员工所需具备的技术技能层次也在逐渐由低技能向高技能转变。虽然埃塞俄比亚拥有丰富的劳动力资源,但该国职业院校主要的培养对象为普通技能人才,加之,在培养过程中缺少实操能力培养环节,导致这些本土职业院校毕业生的专业技能水平无法满足中资企业的用工需求。

2.校企沟通与合作脱节

埃塞俄比亚职业院校在教学过程中反馈最为频繁的是学生没有参加企业实习的机会。在此次的调研中,有82.5%的学生确认了此种情况,还有部分学生反映学校课程与生产实际脱节。可见,本土职业院校和本土企业间的校企合作亟待加强。而本土职业院校与中资企业间的校企合作还增加了一定程度的文化与语言交流障碍,导致本土职业院校对中资企业技能人才需求缺乏全面认知。与此同时,中资企业对埃塞俄比亚人力资源状况也了解得不充分,企业的本土化运营研究不充足,中资企业参与校企合作的积极性不高,使得本土职业院校与中资企业鲜有互通与交流机会。