“资源+平台+人才”三位一体的市域产教联合体运行模式探析

作者: 韩雪军 唐沙沙

作者简介:韩雪军(1981—),男,蒙古族,博士,天津职业技术师范大学职业教育教师研究院教授,研究方向为职业教育基本理论、课程与教学论、教师教育;唐沙沙(2000—),女,天津职业技术师范大学职业教育学院2023级硕士研究生,研究方向为课程与教学论。

基金项目:2022年度天津市教委社会科学重大项目“天津教育事业统计数据分析及其可视化作品开发研究”(编号:2022JWZD31)

摘要:市域产教联合体的建设成效直接关系着现代职业教育体系的构建和新质生产力的形成。在首批国家级市域产教联合体中,北京集成电路产教联合体和无锡市集成电路产教联合体以培养集成电路产业高端人才、推进集成电路产业迭代发展为重要使命。通过分析组织结构和运行状态,发现二者形成了以资源为基础、以平台为载体、以人才为指向的市域产教联合体运行模式。对市域产教联合体来说,在实践中应用“资源+平台+人才”三位一体的市域产教联合体运行模式,既要塑造联合体主体成员的价值认知,又要优化市域产教联合体的组织结构,还要健全市域产教联合体的制度体系。

关键词:资源;平台;人才;市域产教联合体;运行模式;集成电路产业

中图分类号:G710 文献标识码:A 文章编号:1672-5727(2024)06-0066-05

2022年12月,中共中央办公厅、国务院办公厅联合印发《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》,提出以“一体两翼”为主要抓手推进新时代职业教育改革。其中,“一体”是省域现代职业教育体系建设新模式,“两翼”为市域产教联合体和行业产教融合共同体。2023年4月,教育部启动市域产教联合体创建工作,计划到2025年面向主导产业、新兴产业建设150家左右市域产教联合体。2023年9月,教育部公布了第一批国家级市域产教联合体名单。在28家入围的市域产教联合体中,有2家专门面向集成电路产业的市域产教联合体,分别是北京集成电路产教联合体和无锡市集成电路产教联合体。集成电路产业覆盖设计、制造、封测、设备、材料、IP等全链条各环节,不仅可以从上游引领、带动电子信息产业的发展,而且可以为新型信息技术产业的发展奠定基础,已经成为引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量。这两家专门面向集成电路产业的市域产教联合体承担着培养集成电路产业高端人才、推进集成电路产业迭代发展的重要使命。

近年来,无论是中共中央、国务院,还是地方政府,都围绕集成电路产业的发展发布了指导性政策。例如,国务院在2020年8月印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》;上海市人民政府在2021年12月发布《新时期促进上海市集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》;北京市2024年政府工作报告明确指出,“深入实施关键核心技术攻坚战行动,靶向破解人工智能、集成电路等领域‘卡脖子’问题”;四川省2024年政府工作报告指出,“推进集成电路、工业软件等领域关键核心技术攻坚及产业化”。作为新型产教融合载体,市域产教联合体在市域范围内,将企业、高校、科研院所等各个主体紧密结合在一起,通过融合产学研用资源,实现产业链、创新链和人才链的有机结合,从而承载人才培养、创新创业、促进产业经济高质量发展的功能。目前,北京集成电路产教联合体和无锡市集成电路产教联合体已经开始运行。这两家国家级集成电路产业市域产教联合体是如何运行的,是否具有值得借鉴、可供推广的运行模式?为了回答这些问题,笔者在分析其组织结构的基础上,梳理它们的运行状态,以此来探讨集成电路产业市域产教联合体的运行模式。

一、集成电路产业市域产教联合体组织结构的案例剖析

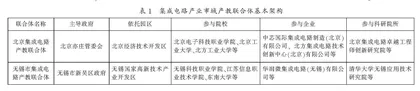

“组织结构是组织在职、责、权方面的动态结构体系,其本质是为实现组织战略目标而采取的一种分工协作体系。”[1]从组织结构的内涵来看,市域产教联合体的组织结构直接规定着核心主体的基本任务、运行方式和彼此嵌入路径,是运行模式形成的基础。分析中共中央办公厅、国务院办公厅在2022年12月印发的《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》和教育部办公厅在2023年4月发布的《关于开展市域产教联合体建设的通知》可以发现,市域产教联合体作为新型产教融合载体聚焦在市域范围内,在地方政府的主导下,依托产业园区将行业企业、职业院校、科研院所等各个主体紧密地整合起来,通过共享资源、任务实践来提高人才培养质量和区域经济发展水平。分析北京集成电路产教联合体和无锡市集成电路产教联合体的背景信息发现,市域产教联合体的核心成员具有多年的合作经历,围绕着集成电路产业的技术发展、人才培养已经开展了一系列卓有成效的工作。在组建市域产教联合体后,根据教育部的要求增加了新成员、搭建了新机制。这意味着集成电路产业市域产教联合体已经具备了良好的运行基础和治理体系,为其高效运行奠定了坚实的基础。两家集成电路产业市域产教联合体的基本架构如表1所示,笔者在此基础上分析核心主体之间的逻辑关系。

通过分析集成电路产业市域产教联合体的基本架构发现,两家市域产教联合体都依托于国家级经济开发区,均有高水平普通本科院校和科研院所参与,具有构成主体多元、嵌入资源丰富等特征。在集成电路产业市域产教联合体的基本架构中,地方政府为市域产教联合体的运行提供了政策指引和资源支持,汇聚整合各方主体高效参与市域产教联合体的运行;产业园区为市域产教联合体理事会的实体化运行、实践任务平台搭建、校企研三方合作提供实体依托;各级各类学校在面向企业培养集成电路产业人才的同时,同企业一道搭建技术研发平台、技术转化与应用平台,以缓解集成电路技术研发困境,驱动集成电路技术创新;企业在同学校、园区、政府一道建设人才供需平台的基础上,参与到学校的人才培养中来,共建专业学院、共同开发课程资源,在输出前沿产品和服务的同时为集成电路产业的发展储备智力资源;科研院所以集成电路产业发展中的技术困境及未来发展趋势为研究主题,同校企一道开展技术研发、成果转化和共性技术服务。

二、“资源+平台+人才”三位一体的市域产教联合体运行模式要义

模式是在对事物的发展过程进行归纳和演绎中形成的,“实际上是一套可以效仿与不断重复的行为方式,是一种行之有效的行为路径”[2]。根据模式的形成及其内涵,笔者以北京集成电路产教联合体和无锡市集成电路产教联合体的组织结构为基础,结合其当前的运行状态,从资源、平台和人才三个方面构建集成电路产业市域产教联合体的运行模式。

(一)汇集“政产学研用”资源

“政产学研用”资源的汇集既是市域产教联合体区别于其他产教融合载体的基本特征,也是市域产教联合体科学运行的坚实基础。从北京集成电路产教联合体的运行状态看,理事会根据集成电路产业发展的需要,通过项目实践和双师双聘的方式汇集“政产学研用”资源,不断增强主体之间的嵌入关系。在项目实践上,北京集成电路产教联合体秉持“以做促学”的理念,核心主体共同开展LED显示芯片测试项目,包括版图设计、嵌入式系统编程、系统调试、功能检测等环节。为了完成这些项目,北京集成电路产教联合体将“政产学研用”资源汇集起来开展集成电路产品量产测试、集成电路企业员工培训等具体工作。在双师双聘上,对各级各类学校的教师和企业的技术专家、工程师采取双向聘用机制。一方面,学校聘请企业的技术专家、工程师以兼职教师的身份参与学校的人才培养工作,如核心课程资源开发、优质教材编撰;另一方面,企业面向学校聘请高端人才深入企业开展技术研发、工艺改进、产品升级、成果转化和应用等工作。

无锡市集成电路产教联合体在“政产学研用”资源汇集上秉持的理念与北京集成电路产教联合体相似。具体来看,无锡市集成电路产教联合体在实体化运作中坚持市场导向,通过“三对接”的方式汇集“政产学研用”资源,形成集群式合作模式。第一,人才培养方向和目标的对接。无锡市集成电路产教联合体通过深度调研明确了集成电路企业的岗位设置情况、岗位职业能力需求,以此来确定学校的人才培养目标及其未来的发展方向,并在此基础上重构核心课程体系、实习实训体系,“使学校和企业由以前的‘并行关系’演变为产业链的‘上下游’关系”[3]。第二,技术发展困境与趋势的对接。无锡市集成电路产教联合体通过深度调研理清了集成电路企业当前所面临的技术问题,并在此基础上分析集成电路产业的技术发展趋势,以此明确产教联合体建设的方向和各个主体资源倾斜路径,如学校设置什么样的专业、企业建立什么样的中试基地、科研院所开展什么样的研究。第三,创新成果转化和应用的对接。无锡市集成电路产教联合体通过深度调研明确了职业院校、普通本科院校和科研院所围绕集成电路产业形成的创新性成果及其转化应用情况,积极推进校企合作实现创新成果转化和应用,打通了科技成果转化和应用的“最后一公里”。

综合起来发现,北京集成电路产教联合体和无锡市集成电路产教联合体都以市场为导向,在地方政府的引领下,汇集行业企业、本科院校、职业院校和科研院所的力量,通过资源互补的方式将利益需求各有侧重的主体嵌入市域产教联合体中,充分发挥“整体大于部分之和”的群集效应,以尽可能小的投入获得尽可能优质、高效的产出。

(二)共建任务驱动平台

以任务为驱动的平台既是市域产教联合体“政产学研用”资源转化为市场价值的载体,又是市域产教联合体核心成员单位深度嵌入的抓手。从北京集成电路产教联合体的运行状态看,理事会充分利用北京经济技术开发区的区位优势,通过建设中试基地来发挥“政产学研用”资源的力量,实现人才培养、技术革新、产业高质量发展的目标。具体来看,北京集成电路产教联合体的牵头学校和牵头企业联合共建了“集成电路产品与测试”中试基地。从属性上看,中试基地属于市域产教联合体的公共实践平台,各个主体都可以依托平台完成任务。其中,普通本科院校、高职院校、科研院所联合起来依托中试基地向企业开展技术服务,推动集成电路产业技术迭代;企业联合学校依托中试基地承接国家级集成电路课程实施能力提升培训项目,通过“真实践”来提升教师队伍专业水平;高职院校和普通本科院校依托中试基地面向集成电路专业的学生开展实践教学,引入企业实际生产项目,搭建具有工业级设备的生产性实训环境,通过“真岗位”“真项目”“真应用”的教学,提升学生专业能力与岗位实践能力。

无锡市集成电路产教联合体理事会则充分利用政策红利和资源优势,通过建设共性技术服务平台、中试车间等发挥“政产学研用”资源的效应。在共性技术服务平台的建设上,无锡市集成电路产教联合体依据《关于进一步加快推进集成电路产业高质量发展的政策意见》《集成电路产业集群发展三年行动计划(2023—2025)》等政策性文件,谋划建设并运行车规级半导体可靠性检测平台等40个共性技术服务平台,不仅“打通产品研发、技术创新、成果转移的链条,还可以为园区企业提供技术咨询、技术评估、专利布局等服务”[4]。在中试车间的建设上,无锡市集成电路产教联合体根据集成电路产业的发展趋势优化专业布局和资源配置,紧紧围绕集成电路设计、制造、封测、设备、材料、IP等全链条各环节的人才需求,整合清华大学无锡研究院、东南大学、无锡科技职业学院、江苏信息职业技术学院、华润微集成电路(无锡)有限公司等核心主体的资源,组建混编研发团队,投入3 000余万元建设集成电路中试车间,围绕集成电路产业遇到的技术问题开展集体攻关。

对比之后发现,北京集成电路产教联合体和无锡市集成电路产教联合体都围绕集成电路产业的技术困境、成果创新与转换、人才培养等焦点问题,以“政产学研用”资源为基础,联合核心成员共建包括中试基地、中试车间在内的任务平台,以此推进集成电路产业的高质量发展。

(三)共育集成电路产业人才

人才既是市域产教联合体高效运行的智力基础,又是市域产教联合体科学发展的核心追求。从北京集成电路产教联合体的运行状态看,理事会将“以人育人”理念贯穿到联合体的运行中,通过专业育人、贯通培养、员工培训等手段,促进集成电路产业人才的迭代升级。在专业育人上,北京电子科技职业学院根据集成电路产业发展现状和趋势,重点建设集成电路技术和人工智能技术应用两个专业,依托集成电路产业市域产教联合体探索人才培养新模式,联合集成电路企业一道开发产教融合型课程资源、编撰数字形态教材,确保学生在“真实践”“真项目”“真情境”中学习。在贯通培养上,北京电子科技职业学院同市域产教联合体中的北京工业大学、北方工业大学等普通本科院校、职业院校一道建设中职、高职、本科、硕博贯通培养模式,通过长学制为集成电路产业培养高端技术技能人才。在员工培训上,北京电子科技职业学院和联合体内普通本科院校联合招收联合体企业一线员工进入高等院校深造,同时面向企业开展员工岗前培训、继续教育,通过全程接续的方式提升企业员工的理论素养和研发能力。