民族地区职业教育国际交流与合作的实践样态与优化路径

作者: 赵岩 何思雨

摘要:在新时代背景下,民族地区职业教育积极深化国际交流与合作,通过广泛招收国际学生、促进师生互访交流、开展合作办学项目、推进对外援助计划、设立应用外语专业、搭建国际交流平台六大办学实践举措,大大提升了民族地区职业教育对外开放水平。这些国际交流与合作实践展现出了三大显著特点:鲜明的民族地缘区域特色、多元化的合作层次与形式和显著的民族特色文化交流合作。文章结合民族地区职业教育发展实际,从树立国际化思维理念、构建国际化师资队伍、创新国际化专业内涵及推动产教融合国际化四个方面,提出了民族地区职业教育国际化发展的有效路径,为民族地区职业教育发展提供有益参考。

关键词:民族地区职业教育;国际交流与合作;实践样态;优化路径

中图分类号:G710 文献标识码:A 文章编号:1672-5727(2024)07-0023-06

民族地区是中国与周边国家开展交流合作的前沿窗口,主要包括内蒙古、新疆、广西、宁夏、西藏五个自治区和云南、贵州、青海三个多民族省份[1](以下简称“民族地区八省区”),占国土总面积的63.8%。加强民族地区职业教育国际交流与合作具有重要意义,不仅可以促进文化交流、人才培养、经济发展,还可以维护和谐稳定,推动“一带一路”建设发展,促进地区与周边国家的合作共赢[2]。新时代背景下,民族地区职业教育主动适应新形势和新变化,坚持服务“一带一路”建设与对外开放发展大局相结合,将民族地区区位优势转化为国际化发展优势,积极对接“一带一路”沿线国家职业教育发展需求。将“走出去”和“引进来”相结合,吸收国际先进职教理念,引进优质教学资源。以提升内涵、打造特色为目标,开展形式多样、富有区域特色的国际化办学实践,进一步提升民族地区职业教育对外开放水平,形成宽领域、深层次、多样化的民族地区职业教育国际化发展新局面。

一、民族地区职业教育国际交流与合作的实践形式

(一)广泛招收国际学生,培养职业技能人才

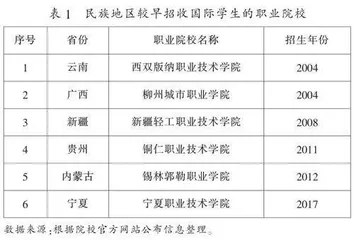

招收国际学生是职业院校开展国际交流合作最直接有效的途径之一。在教育对外开放背景下,民族地区职业院校充分发挥区位地缘优势,与周边国家开展职业教育交流合作,满足周边国家学生学习中文和职业技术技能的需求,培养国际化技术技能人才,服务边境地区经济社会发展。民族地区职业院校最早是在云南、广西等沿边省份招收国际学生、开展跨国教育。从2004年开始,西双版纳职业技术学院充分发挥“国门大学”地缘优势,招收老挝学生,积极探索民族边境地区职业院校的国际化办学。随后,柳州城市职业学院、新疆轻工职业技术学院、铜仁职业技术学院、锡林郭勒职业学院、宁夏职业技术学院等多所民族地区职业院校开始招收和培养国际学生,推进民族地区职业教育国际化发展(详见表1)。根据2022年高等职业教育质量年度报告统计,2022年民族地区八省区接收国际学生数达1 364人,接收国际学生专业数达到110个。民族地区招收国际学生范围也从周边国家逐渐向中亚、非洲等“一带一路”沿线国家及欧美国家扩大。国际学生的学习内容也从最开始的中文学习,逐步转向专业技术技能学习。发挥民族地区地缘和专业优势,招收国际学生,培养国际化技术技能人才,已经逐渐成为民族地区推进职业教育国际化发展的主要方式之一。

(二)加强师生互访,深化国际交流合作

加强师生互访,增强国际交流互信是职业院校推进国际办学的重要举措。民族地区职业院校积极推进师生交流互访,深化国际交流合作。2014年,贵州省启动实施了省内教育史上规模最大的留学互访项目,即“双千留学计划”,推进了千名在读大学生海外留学和千名外国留学生来黔留学;引进海外教师来黔讲学、任教、合作科研,外派省内教师出国(境)深造。这一计划推进了贵州省教育的扩大开放,提高了民族地区职业教育国际化交流水平,培养了一批具有国际视野的专业技能人才。同时,加强师生互访,拓宽国际化视野。铜仁职业技术学院抢抓“一带一路”倡议发展机遇,借助中国—东盟教育交流周平台,举办中国—东盟教育交流周职业教育论坛、中荷高职教育论坛,提升师生国际化视野,选派430余人赴新加坡、英国、俄罗斯、德国等国家开展学习考察和交流互访,师资队伍国际化水平显著提升。

(三)开展中外合作办学,引进先进教育资源

开展中外合作办学是教育国际化发展的重要组成部分,也是实施教育高水平对外开放的重要途径[3]。当前,民族地区职业院校积极抢抓机遇,推进中外合作办学,引进先进教育资源,提升民族地区国际化办学水平。截至2023年2月,民族地区八省区中外合作办学机构和项目共有69个,其中合作办学机构2个,合作办学项目67个(详见表2)。除西藏和宁夏2个自治区外,其余省份均已开展国际化合作办学项目,其中云南、贵州、广西和内蒙古等省份办学项目数已超过10个。从合作办学的国家和地区来看,与民族地区职业院校开展中外合作办学的外方来自加拿大、英国等14个较为发达的国家和地区。加强与发达国家开展职业教育合作,引进优质教育资源,将进一步带动民族地区提升职业教育对外开放水平,培养更多具有国际化视野的技术技能型人才。

(四)推进对外援助项目,助力“一带一路”建设

在职业教育国际交流合作过程中,民族地区职业院校主动融入“一带一路”建设,利用专业优势和职业技能开展了多个援外培训项目,为“一带一路”沿线国家经济社会发展提供了各类急需的技术技能人才。2022年3月,昆明铁道职业技术学院发挥铁路技术专业优势,积极参与“援建老挝铁道职业技术学院”项目,参照中国职业教育模式和办学框架体系,协助完成老挝铁道职业技术学院办学体系和框架建设,培训老挝教育部职业教育司选派的40名师资技能人员,为中老铁路建设储备了国际人才力量。广西水利电力职业技术学院、广西机电工程学校连续4年参与中国的“柬埔寨农业技术援助项目”,培训柬埔寨农业管理和技术人员达5 000人,加强了柬埔寨水利水电人才的培养,促进了两国农业院校技术交流合作。贵州职业技术学院依托现代商务东盟职教指导中心,参与教育部援外项目——东盟国家留学生电商物流技能提升培训及东盟留学生创业示范工程项目,为50名东盟学生定制了为期三个月的“HSK辅导+电商技能”线上培训,促进了文化互学互鉴,为东盟国家电商发展提供了人才支撑。内蒙古机电职业技术学院自2010年起,与中航国际合作开展非洲职业教育建设项目,创建“非洲职业技能培训中心”,累计派出25人为肯尼亚、加纳等非洲国家提供师资培训、专业建设、教学资源开发,创办ATC非洲职业技能挑战赛等援助项目,向“一带一路”非洲国家传播中国先进的职业教育理念,为中国企业“走出去”培养了大批高素质技术技能人才。

(五)设立应用外语专业,加强与周边国家合作

语言是沟通交流的重要桥梁。民族地区积极发挥地缘和区域人文优势,推进民族地区应用型语言技能人才培养,为民族地区职业教育国际交流与合作提供了更多实用型小语种人才。结合区域发展,广西和云南等地的多所高职院校开设了应用越南语、应用泰语和应用老挝语等小语种专业。南宁职业技术学院、广西职业技术学院、广西国际商务职业技术学院等多所职业院校开设了应用越南语专业;云南西双版纳职业技术学院、昆明冶金高等专科学校、云南外事外语职业学院、云南旅游职业学院等多所高职院校开设了应用英语、应用泰语、应用老挝语和应用越南语等小语种专业。新疆和内蒙古等地的职业院校结合地域优势,开设了应用俄语、应用英语等专业,如新疆职业大学、新疆农业职业技术学院、新疆轻工职业技术学院、天山职业技术大学、满洲里俄语职业学院等多所高职院校开设了应用俄语专业。宁夏民族职业技术学院根据阿拉伯语人才需求开设了应用阿拉伯语专业。民族地区高职院校开设小语种专业具有地域和人文优势,同时也带动了区域职业院校的互动交流和学生的人才培养,为民族地区职业院校国际交流合作提供了语言基础,增进了区域间的文化交流。

(六)搭建国际交流平台,推进职教合作对话

打造职业教育交流合作平台,推进职业教育多方合作交流,有利于民族地区职业教育集中优势资源提升国际合作交流水平。近年来,民族地区积极搭建合作对话平台、技能培训平台和职教联盟平台(具体见表3),构建多方合作交流载体,逐步形成了与东南亚、中亚、非洲等区域合作交流的常态化机制,有力推进了民族地区职业教育与“一带一路”沿线国家的全方位、多层次合作交流。

一是搭建合作对话平台。2008年以来,民族地区依托教育对外开放政策,先后搭建了中国—东盟教育交流周、中国—东盟职业教育联展暨论坛、南亚东南亚教育合作昆明论坛等大型合作交流对话平台,吸引了各国政府官员、职业院校、行业企业和职业教育专家参与交流合作,同时将永久会址建立在贵州、广西、云南等民族地区,为民族地区职业教育国际交流合作提供了交流平台和载体,极大地促进了民族地区职业教育的全面务实合作。二是搭建技能培训平台。民族地区先后创建了中国—东盟职业教育培训中心、澜湄职业教育培训基地、中国—东盟清镇职教中心、中国—东盟农业培训中心等职教培训平台,推进了跨境交流、技能培训、证书认证、技能竞赛、创业孵化等多个方面的交流合作和技能人才培训,为柬埔寨、老挝、缅甸、泰国、越南、蒙古等“一带一路”国家培养了5 000多名跨境务工和企业技术技能人员,覆盖了语言、法律、农林、卫生、水电、建筑、交通、能源等多个行业领域。三是创建职教联盟平台。截至目前,民族地区已经创建了中国—东盟职教合作联盟、澜湄职业教育联盟、丝绸之路亚欧院校(职教)联盟、中国—东盟边境职业教育联盟、中蒙俄区域职业教育联盟、中泰职教联盟、中非(南)职业教育合作联盟等多个联盟平台。通过联盟平台建设,形成了政府、职业院校和行业企业一体化发展的合作体系,搭建了中外企业、院校、政府之间沟通协助的“立交桥”,为民族地区职业教育服务区域经济社会发展提供了平台支撑。

二、民族地区职业教育国际交流与合作的实践特点

(一)具有典型的民族地缘区域特征

民族地区职业教育国际交流与合作具有典型的区域性特征。一是借助边境地缘优势,开展跨境联合培养人才。西双版纳职业技术学院、红河卫生职业技术学院与老挝、越南等国家开展跨国职业教育合作,实施“中外合作、跨国培养”,服务沿边经济贸易发展;南宁职业技术学院实施“跨国工学结合人才培养模式”,加强与越南、泰国职业院校的国际化人才培养合作;兴安职业技术学院与蒙古国国立大学开展“2+2”合作办学。二是发挥语言文化优势,开展职业教育合作。借助文化相近、习俗相通等优势,设立小语种专业,促进语言交流,为开展职业教育交流合作奠定语言基础。宁夏地区职业院校设立应用阿拉伯语专业,新疆、内蒙古地区职业院校开设应用俄语专业,广西、云南地区开设应用泰语、越南语、老挝语等专业。三是借助区域间合作优势,组建地缘职教联合体,推进民族职教国际化发展。广西职业技术学院联合边境地区55所中高职院校和行业企业搭建了“中国—东盟边境职业教育联盟”,推进民族地区边境职业教育交流合作;云南民族大学职业技术学院深化澜湄职业教育联盟平台建设,汇聚澜湄六国职业教育资源,提升区域职业教育合作水平。民族地区职教合作充分发挥了地缘优势和人文优势,使民族地区职业教育国际交流合作呈现出典型的地缘区域特征。

(二)呈现多元化、多样化、多层次特征

民族地区职业教育国际交流与合作呈现出多元化、多样化和多层次的特征。一是在职业教育交流合作项目上,既有中外职业院校之间的合作,也有职业院校与企业之间的合作,还有职业院校与政府、企业的合作,呈现出合作多元化特点。铜仁职业技术学院不仅与老挝巴巴萨职业学院共建“海外分校”,还与老挝同济医院共建“海外职业技能培训基地”,同时积极促进贵州省铜仁市与老挝沙耶武里县缔结友好城市关系,带动区域城市国际化发展。这既发挥了职业院校国际交流与合作职能,也展现了民族地区职业教育国际交流合作的多元化发展特色。二是在职业教育合作方式上,既有国际学生技能人才培养,又有中外合作办学,引进先进教育资源,还有职教标准输出、“走出去”办学等多种方式,呈现出民族地区职业教育合作交流方式的多样化特色。三是在职业教育专业层次上,既有职业中等学校的交流合作,又有高职院校的交流合作,还有职业教育与本科的交流合作。这体现了民族地区职业教育国际合作交流的多层次特征。云南省勐腊县职业高级中学、景洪市职业高级中学与老挝职业院校和中学签订教育合作协议,招收老挝北部四省国际学生,开展联合培养,促进共同发展。内蒙古满洲里俄语职业学院联合内蒙古大学,积极开展与俄罗斯贝加尔国立大学等本科高校的交流合作,促进了职业院校学生语言能力及学历提升。这既体现了职业院校的应用语言优势,同时也展现了职教合作的多元化、多层次发展特点。