博弈论视角下校企合作内涵、演变及对策研究

作者: 李海涛

摘要:从博弈论的视角来看,校企合作是学校和企业在各自利益最大化的条件下进行的合作与非合作博弈过程。运用博弈思维,分析了校企合作的理论内涵,阐述了校企合作的动态演变过程,提出了学校主动建立合作基础、搭建利益分配框架、动态调整合作策略,以及企业更新认知、积极投入、深度参与的校企合作实施建议。

关键词:合作博弈;非合作博弈;职业教育;校企合作;利益分配

中图分类号:G718 文献标识码:A 文章编号:1672-5727(2024)07-0041-05

党的二十大报告提出,“办好人民满意的教育,统筹职业教育、高等教育、继续教育协同创新,推进职普融通、产教融合、科教融汇,优化职业教育类型定位”,为职业教育的进一步发展指明了方向。产教融合、校企合作是职业教育的基本制度,也是办好职业教育的关键[1]。职业院校作为技术技能人才培养单位,更注重社会效益;企业作为市场经济主体,更注重经济效益。在校企合作过程中,企业收益是和校企双方的投入及双方博弈有关的,企业是否愿意参与校企合作是企业在与职业院校博弈过程中的理性选择。本文从博弈论的视角分析了校企合作的理论基础,从双方合作的原因、投入、收益及策略选择等方面阐述了校企合作的动态演变过程,并分别从学校和企业角度提出了促进校企合作的建议。

一、博弈论视角下校企合作内涵分析

博弈论是各个参与者在特定的条件制约下,根据所掌握的信息选择相应的对策以实现自己目标的理论。理性人假设是博弈论的前提条件,即博弈过程中每个参与者在进行决策时,既要考虑自身的利益诉求,也要考虑采取决策行为时其他参与者的对策,以便选择最优决策实现利益最大化。一个完整的博弈包括四个要素:一是博弈参与者,即在博弈中策略决策主体至少为两方,参与者在博弈过程中相互影响,在决策时要考虑其他参与者的决策结果;二是博弈信息,即参与者所获得的相关资料,为参与者决策提供依据;三是博弈策略,即参与者根据信息所制定的行动方案;四是博弈损益,即参与者通过决策以后所获得的收益或损失。

在博弈过程中,根据是否有各参与者共同达成的协议约束,把博弈分为合作与非合作博弈。合作博弈是各参与者在遵守共同制定的协议前提下,提升总体利益及对各参与者进行利益的合理分配。非合作博弈是指各参与者面对没有共同协议的制约,考虑各自利益最大化时的行动选择。校企合作双方通过签订协议规定各自的权利义务,是典型的合作博弈[2]。但在具体履行过程中,学校和企业针对某一具体事项又表现为各自利益最大化的策略选择,这是校企合作过程中的非合作博弈。由此可见,校企合作是合作博弈和非合作博弈的融合,是在不同条件下的不同表现。

校企合作从根本来说是学校和企业基于利益最大化的目的,利用各自的资源进行博弈的过程,双方通过合作与不合作博弈,最终达到利益均衡。根据合作博弈理论,学校和企业在合作过程中会有新增加的利益,只有使企业新增加的利益大于企业付出的成本,企业才有合作的动力。在学校和企业的合作博弈过程中,可以通过支付矩阵对双方的利益进行分配。学校和企业在达成协议并进行合作的过程中,为了实现自己的最大利益都会选择有利于自身的策略,而任何一方的策略又会影响对方的策略选择。学校和企业的策略选择会影响校企合作过程中总体利益的增减及各自利益的分配[3]。学校和企业在博弈过程中,根据各自获得信息不断更新自己的策略以使总体利益的分配达到平衡。这实际上表现为学校和企业在合作博弈过程中的非合作博弈。

二、博弈论视角下校企合作的演变过程

(一)校企博弈收益

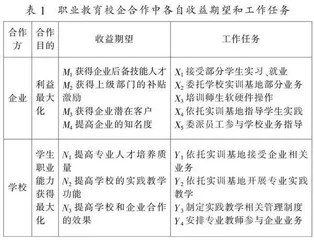

校企合作是合作博弈和非合作博弈达到平衡的一个动态演变过程。在校企合作过程中,实现各自收益是双方进行合作的前提。从博弈论视角来看,双方收益分配是在双方信息不对称的条件下收益最大化的现实问题[4]。在校企合作过程中,双方各自的收益期望及工作任务如表1所示。

学校和企业都有两种不同的选择,即选择合作或者不合作。为了更好地分析两者在不同选择条件下的收益情况,假设如下。

假设1:a0是企业选择不进行合作时的收益;a1是企业选择合作时的成本支出,主要是企业在校企合作中投入的资金和人工;a2是企业选择合作时增加的收益,主要是企业获得后备技能人才、上级部门补贴、增加潜在客户、企业知名度等方面。

假设2:b0是学校选择不进行合作时的收益;b1是学校选择合作时的成本,主要是指导教师的投入;b2是学校选择合作时增加的收益,主要是学生职业能力提高、学校人才培养质量提高等。由此建立校企合作支付矩阵,如表2所示。

如果学校选择合作,而企业选择不合作,则学校有支出成本但收益为0,在这种情况下学校必然会重新选择不合作,对企业来说也是一样。因此,学校和企业进行合作博弈时,要符合以下两个条件:

条件1:b0-b1+b2+a0-a1+a2>b0+a0,即学校和企业合作时的收益之和大于两者不合作时的收益之和。也可以说,学校和企业合作过程中的净收益之和为正,即b2-b1+a2-a1>0。

条件2:b0-b1+b2>0且a0-a1+a2>0,即学校和企业选择合作时的收益大于他们选择不合作时的收益。也可以说,学校和企业各自选择合作时的净收益为正,即b2-b1>0,同时a2-a1>0。

以上两个条件是校企合作的前提,只有满足这两个条件,学校和企业才会进行合作[5],而且学校和企业只要各自在合作过程中净收益为正,其净收益之和一定为正,也即满足了“条件2”,一定会满足“条件1”。由此,校企合作的关键就是双方净收益分配均衡。

(二)校企博弈过程

在合作博弈过程中,学校和企业实现了双方净收益总和的增加,但是双方之间净收益的分配须经过双方在合作前提下的非合作博弈来实现。因此,若分析学校和企业之间的收益分配均衡问题,则需要对双方在博弈过程中的策略选择作进一步分析。

学校和企业确定合作是双方在合作博弈的基础上各自收益的分配初步均衡的过程。在这一过程中,双方基于各自的收益达成一致意见,并以双方的合作协议为限制作出各自的策略选择。根据表1及表2,厘清双方在合作过程中的关系,建立校企合作关系图,如图1所示。

从图1可以看出,学校和企业是两个独立的市场主体。在合作过程中,学校为企业提供场地和方案,企业为学校提供业务和资金。在实训基地经营过程中,学校以Y1、Y2、Y3、Y4的任务和企业以X1、X2、X3、X4、X5的任务互相整合来实现各自的收益。其中,学校的任务Y1、Y2会影响收益N1,任务Y3影响收益N2,任务Y4影响收益N3,净收益是(b2-b1);企业的任务X1影响收益M1、M2,任务X2影响收益M3,任务X3、X4、X5影响收益M4,净收益是(a2-a1)。当学校和企业开始合作,双方在合作博弈过程中就开始了非合作博弈,双方为了实现各自利益最大化,根据既有限制选择相应的行动方案。根据他们的关系,每一方的行动方案选择都会影响对方并受对方行动限制,且行动的选择会影响到净收益[6-7]。

通过建立任务和收益之间的多元线性关系,可更好地解释学校和企业任务和收益之间的关系。以收益作为因变量,即企业和学校收益分别是Me、Nf(e=1、2、3、4, f=1、2、3),以各自任务为自变量,即企业和学校的任务分别是Xi、Yj(i =1、2、3、4、5, j=1、2、3、4),以αi和βj分别作为企业和学校的调节变量(0≤αi≤1,0≤βj≤1),由此,Ma、Nb的变化直接影响学校和企业的收益(b2-b1)、(a2-a1)。如果学校和企业的多元线性关系中其他利益常数分别是c2和c1,那么他们的任务与收益之间的关系可以通过以下方程组来表示:

由以上方程组可以看出,学校和企业在合作过程中的收益主要受各自在合作中投入度的影响。投入度是指双方在各项合作任务中付出多少,取值在(0,1)范围内。当取值为0时,说明在合作过程中对任务完成根本不上心;当取值为1时,说明在合作过程中对任务完成全身心投入。在学校和企业合作背景下的非合作博弈过程中,企业和学校都会根据对方的选择来决定自己在合作中投入多少。把学校和企业在合作过程中的投入度放入平面坐标系中,形成了双方的非合作博弈区位图(见图2)。

由此可知,(0,0)和(1,1)状态是两种博弈稳定状态,其中,(0,0)状态即为纳什均衡,而(1,1)状态即为帕累托最优均衡。在双方的合作过程中,最终会趋于哪个状态,取决于双方在合作之初处于哪个区域。如果最初合作时双方处于Ⅰ区域,那么双方就趋于(0,0),也就是双方在合作中都不尽心;如果最初合作时双方处于Ⅳ区域,那么双方就趋于(1,1),也就是双方在合作中都能全身心投入;如果最初合作时双方处于Ⅱ及Ⅲ区域时,双方合作的完成任务状态是不确定的,可能趋于(0,0),也可能趋于(1,1)。

三、校企合作实施建议

校企合作过程是一个合作博弈与非合作博弈的过程,作为两个独立市场主体的学校和企业,为了各自的收益,根据各自所掌握的信息进行策略选择、协调直至均衡。学校和企业合作的博弈分析,说明了学校和企业在合作过程中的收益及行为,进一步揭示了学校和企业在合作过程中的内在机制。以此为基础,对进一步加强职业教育校企合作提出相应建议。

(一)学校层面

1.主动作为,满足企业诉求,培植校企合作基础

学校和企业共同的利益诉求是双方进行合作博弈的前提。在市场经济条件下,作为独立市场主体的学校和企业都有各自的利益追求,双方要想合作共赢,必须找准共同的利益诉求,才能激发合作的积极性,促进共赢。在这一过程中,学校应该主动作为,积极寻找校企共同的利益追求,培植企业参与校企合作的基础,激发企业参与校企合作的内在动力。

(1)推进教学改革,提高人才培养质量。学校应结合地区产业经济发展及企业岗位职业能力变化要求,及时调整学校专业及课程设置,使专业设置符合产业发展需求,课程设置符合企业岗位需求。将教学内容和企业岗位工作内容结合,教学过程和企业工作过程结合,教学考核和企业工作考核结合,教学环境和企业工作环境结合,以提高学生岗位适应能力,提高学校人才培养质量。

(2)校企共建共享,加强实训基地建设。在校企博弈过程中,学生职业能力的提升是校企双方共同的诉求。学生职业能力的提升离不开学校实训资源的合理配置。学校应根据企业岗位工作的要求,配置相应的专业实训资源,满足教学过程工作化的要求,提升学生岗位职业能力。在实训基地建设过程中,可以通过校企合作共建共享,依据企业岗位工作流程和要求,建设集教学、生产、实训于一体的校内实训基地,以满足校企合作的要求。

(3)加强“双师”培养,提升师资整体水平。学校和企业在博弈过程中,通过完成任务实现各自的收益。任务之一就是师资的配置。一方面,学校应加强校内教师的培养,通过企业顶岗锻炼、国内外研修等方式提高教师“双师”能力;另一方面,学校可聘用企业技术人员作为校企合作兼职教师。通过内培外聘建立校企合作师资库,为企业参与校企合作提供基础。

2.签订协议,明确校企任务,搭建利益分配框架

学校和企业的博弈过程中,合作协议的签订表明双方合作的开始,但是在合作过程中,学校和企业为了各自的收益最大化,会根据各自掌握的信息采取相应的策略。为了使学校和企业在合作过程中更好地投入,学校应该在签订协议过程中,根据双方共同的利益诉求,确定利益实现的路径,明确各自在利益实现过程中的工作任务。通过协议的执行,促使双方完成任务,实现双方利益分配。

3.及时总结,调整策略,实现双方利益均衡

从校企合作过程中的非合作博弈可以看出,当双方投入度都趋于1时,系统将趋于帕累托最优状态,而双方中有一方投入度趋于0时,则双方的合作结果趋于不确定。学校和企业在开始合作之后,便进入了合作框架下的非合作博弈,双方根据各自所获得的信息采取相应策略以获得收益最大化。在既定的合作协议约束下,双方在合作过程中的投入度会影响各自的收益。为了提高企业投入度,学校应按照合作协议及时总结校企合作过程中存在的问题,并根据现实调整校企合作策略,促进企业参与校企合作利益的实现[8]。