黄炎培职业教育质量文化体系:内涵、应用、进路

作者: 李慧

摘要:职业教育高质量发展需要加强质量文化建设。基于黄炎培职业教育思想,从强调社会化的设科、科学化的管理、做学合一的教学、培养道德素养的训育四个方面提炼总结出旨在实现“为己谋生、为国服务”的职业教育质量文化体系。在黄炎培思想的引领下,中华职业学校在设科、管理、教学和训育四个维度多措并举,办学取得成效,学生出路较好。该校的实践证明了黄炎培职业教育质量文化体系对职业院校质量建设具有借鉴意义,同时也需与时俱进、因地制宜地补充和扩展其在新时代的内涵与应用。

关键词:黄炎培;职业教育;质量文化;中华职业学校

中图分类号:G710 文献标识码:A 文章编号:1672-5727(2024)07-0046-07

职业教育质量文化是指职业教育在长期的教育教学过程中,不同参与主体自觉形成的关于提升职业教育质量的价值观、规章制度、道德规范及传统习惯等内容的总和,具体包括精神、制度、行为、物质四个层面。[1]职业教育质量文化体系指的是为确保教育质量而建立的制度化、系统化的结构和程序,包括政策、标准、评估机制等。质量文化是质量文化体系的基础,体系的有效运行需要有良好的质量文化作支撑。研究表明,当前职业院校质量保障面临质量文化意识缺失[2]、工作机制不够健全、质量文化尚未形成[3]等问题。黄炎培毕生致力于职业教育研究和实践工作,亲自调研和进行办学实践,为我国近现代职业教育发展做出了奠基性贡献。以史为鉴,探究黄炎培职业教育思想可以为当下职业教育的质量文化建设提供理念与理论支持。职业教育质量文化建设是一个全球话题,挖掘黄炎培职业教育质量体系将促进国内外理论研究的对话,从而扩大我国职业教育理论的国际知名度和影响力。现有研究大都关注黄炎培对职业教育的目的、社会化、大职业教育、教学方法、训育、劳动教育等方面的论述,尚未对其质量观进行系统挖掘、整理与分析。[4]鉴于此,文章以探究黄炎培职业教育质量文化体系的内涵为核心,以中华职业学校为考察对象,探究黄炎培职业教育质量文化体系对当今我国职业教育发展的重大启示及现实意义。

一、内涵:黄炎培职业教育质量文化体系的构建

质量管理不是一个简单的技术问题,更多的是一种文化表征、体现和实践。黄炎培在《中华职业教育社宣言》中开宗明义地提到职业教育的目的是“谋个性之发展,为个人谋生之准备,为个人服务社会之准备,为国家及世界增进生产力之准备。”[5]黄炎培在《职业教育该怎么样办》一文中表达了对学生的期待,希望学生们“人人须勉为一个复兴国家的新国民,人格好,体格好,人人有一种专长,为社会国家效用”。[6]将“为己谋生”与“为国服务”统一起来,将发展个性、能力本位与服务社会和国家统一起来,这正是黄炎培所追求的职业教育的质量。

(一)设科凸现社会化

黄炎培强调办学要符合社会所需,要因地制宜。“职业学校设哪一科,乃至一科之中办哪一种,完全须根据那时候当地的状况。”[7]只有培养的学生符合社会所需,学生才能顺利就业。同时,职业学校的制度科目设置除了要接近社会固有的经济状况,还要富有弹性,根据时代的发展,更新所设科目,及时满足新的求学需求。此外,职业学校还应深入社会,加强与各个行业和组织的联络。“职业教育不是职业教育的教育,而是和人家极有关系的教育,与其他各机关都有连带的关系。”[8]

(二)管理强调科学化

黄炎培倡导科学办学,注重调查研究,用科学解决办学中的问题。“办职业教育须下决心精切研究人情、物理,并须努力与民众合作”[9]。对于如何办学,黄炎培指出,办工科职业学校必须有经费、设备和师资,并与业界紧密联系。“筹定经费、充实设备,慎选师资。缺其一,毋宁不办。而尤要者,在将附近各工厂联为一气。未办以前,邀请工厂专家组、校董会或指导委员会共商课程及一切办法。办至相当时期,就商各厂,给学生以实地参观和练习种种机会,总须使学生毕业后,确是供给厂家所需要”。[10]“办职业教育,第一困难问题,就是师资”[11]。“教师最好选聘学理与经验兼长者。如不可得,毋宁偏重经验”[12]。黄炎培非常重视教师及其能力,注重发挥教师引导者、榜样的作用,潜移默化地影响学生。[13]同时,黄炎培也重视职业指导,如果做得好,各行各业效能增进,学生也获得执业的乐趣。“外适于社会分工制度之需要,内应天生人类不齐才性之特征”[14]。

(三)教学注重做学合一

课程是育人的重要载体。学校课程设置要由曾经或现在仍在业界工作的人根据规定的时间、入学程度和毕业要求,依据其业务经验来确定教程教材,逐步改进,才能满足将来社会的需求。黄炎培认为:“既有一度具体的规定,以后一步一步地修改,自然逐渐切近于将来服务的需要了。”[15]对于教学内容,黄炎培提出“求学必求当世必需之学,教人必教之为当世不可少之人”[16]的实用主义口号,倡导“科目及教材务使切合他们日常职业上的应用”[17]。对于教学方法,黄炎培倡导:“一面做,一面学。从做里求学。从随时随地的工作中间,求得系统的知能。”[18]此外,黄炎培认为:“假设实习,不如实地实习。学校附设机关实习,不如送往社会机关实习。”[19]职业学校实习是一个大问题,要送学生到社会机关去实习如果学校不注重与社会机关的联络,不提供学生实习的机会,不考察实习成效,这样的学校非要“做到关门不可”。[20]

(四)训育养成道德素养

学生的人格培养和职业素养的养成也是黄炎培认为职业院校所应重视的内容。课程要培养学生专业知识与能力,也应注重学生品德和修养。“课程,其普遍的原则,固在本业知能之修养。然其他与职业相关的知能以及人生陶冶问题,决不宜因职业学校而废置”[21],应“特别注重训练,如人群生活意义明了,爱国爱家爱民族思想之唤起,责任心之唤起,劳作习惯之养成,守法与整饬习惯之养成,爱惜公物与廉洁之养成,对人诚实和爱,处事不苟,种种善良习惯之养成”[22]。要培养什么样的修养,黄炎培在《青年修养的标准》中提出了11 条标准,包括勤劳的习惯、互助合用的精神、健康的体格、从事职业的兴趣、信实的美德等。[23]

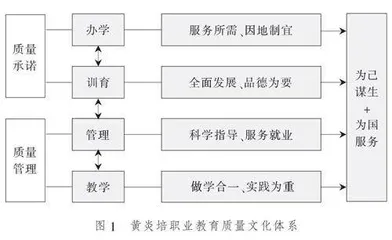

院校质量文化是旨在永久提升质量的一种组织文化,包括价值观、承诺等文化要素和协调个体努力的结构要素。[24]院校质量管理依赖于质量文化的支持。良好的质量文化能够增强质量管理的有效性。质量文化需要质量管理的保障。质量管理提供了制度和程序保障,使得质量文化能够有章可循,有效落地。质量文化建设需要柔性的质量承诺与刚性的质量管理有机支持、互补共融。[25]不同于以技术标准为核心的质量管理路线,质量文化体系更多地承载着价值、理念和承诺,强调文化要素、物质要素和行为要素。本研究立足职业院校的办学全过程,基于黄炎培职业教育思想,提炼总结出以强调社会化的办学、科学化的管理、做学合一的教学和培养道德修养的训育为特征、以培养“为己谋生、为国服务”善良公民为目的的职业教育质量文化体系(详见图1)。该体系更多是理念和方向的指引,关注人才培养的价值追求。参考联合国教科文组织下设的国际教育规划研究所(UNESCO-IIEP)对高校质量保障驱动力模式的划分[26],该体系更多关注的是对学生、家庭、社会、国家等利益相关者的责任,而非基于外部考核标准、组织发展或成本控制。

为检验职业教育成效和促进职业教育思想落地,黄炎培联络教育界和实业界的知名人士于1918年创建中华职业学校。该校的创办是以黄炎培为代表的教育家办职业教育的理念与方法的实际运用[27],其学校质量保障举措与成效彰显了黄炎培职业教育质量文化体系的可行性与有效性。

二、应用:黄炎培职业教育质量文化思想指导下的中华职业学校质量建设

(一)强调适应性的设科

1.设科服务地方,响应社会需要

1918年9月8日,在上海贫民最多的西南区,中华职业学校正式开学,学校科目的设置紧随上海区域经济发展而变化,依据社会需要增添或废止科目。例如学校在开办时,调查了附近六所小学学生的家长所从事的职业情况,发现学生的父亲和兄长从事最多为铁工,其次为小商店员,又次为木工,所以学校先设铁工、木工两个科目。后来,为了支持国货,学校增设纽扣、珐琅两个科目;鉴于上海经贸发达,学校又增添商科;为向各地推广职业教育,学校又设职业师范科、职业教员养成科;一战爆发后,留法勤工俭学的人员增多,学校增设留法勤工俭学预备科;为培养机关所需的文书人才,又增设文书科;考虑内外环境与资源,学校后来集中精力建设机械科和商科。[28]除商科、机械科、土木科三科外,其他各科都是响应一时需要而设,开设两三届后即停止。

2.扩大社会联系,争取办学资源

学校的创设和发展得益于社会各界的支持。1917年,为解决办学资金问题,黄炎培等人计划向社会募集基金。商务印书馆高翰青等人捐赠学校印刷费及图书费共计600元,两淮盐政总理张謇等人捐款1.05万元。正式开学后,为筹集经费,学校邀请上海各界巨子在大东旅社拟定了分团募金方法,由时任广东省省长朱庆澜担任总队长,中华职教社临时干事聂云台担任副总队长。从1918年9月16日到10月21日,34个募金团队共募得国币66 785.5元,俄币2.2万元。民国著名棉纺专家穆藕初、中国银行山海分行总经理宋汉章等实业家都曾捐资。1920年7月,学校聘请宋汉章、吴兆曾、史量才等为经济校董,经费使用由经济校董商定。后来,学校以发行债券的方式筹集资金。1921年,以校产为抵押发行了五万元的债券。1923年,以政府教育补助拨款为抵押发行了十万元的债券。此外,海外华侨也对学校办学给予支持,如南洋烟草公司简照南、简玉阶认捐3 000元[29]。学校在有声望的侨商中推定施光铭、薛芬士、陈迎来、杨嘉种、李清泉等先生为学校的经济校董。[30]

3.办学形式灵活,推进职普融通

学校学习项目形式多样,增设英语补习课,开展夜间授课,还招收艺徒,学生可以白天做工,晚上读书。鉴于青年求学热情高涨,学校增设介乎函授与面授之间的职业专修夜校和农校。[31]人才分层贯通培养,且学制灵活,满足多样需求。学校规定初级修业年限为三年,注重实习,先实习、后学习理论。初级毕业,学生可取得技手资格。高级修业年限三年,注重学理及实验,由本校初级毕业升入高级的学生,高级修业年限减为两年,高级毕业,学生可取得技士资格。[32]考虑学生就业出路较好,学校于1927年招收四年制铁工科的学生。此外,学校高一的文化科与普通中学初三的文化科连接。这种学制安排缩短了学习年限,既减轻学生家庭负担,也促进普通学校与职业学校之间的学生流动。因学校重视文化课,学生文化基础较好,也能升入大学。1932年,该校约有18%的毕业生到国内外大学深造。

(二)服务人才培养的管理

1.开展人才培养调研,注重办学科学化

在黄炎培带领下,中华职教社和中华职业学校均注重职业教育的调研。中华职教社成立职业教育研究部,创办《教育与职业》刊物。学校校长等管理者多注重教育考察与研究,如中华职教社发起人之一、首任校长顾树森曾到英国进修教育学,考察德国、法国、意大利等国的职业教育,编著《中国历代教育制度》;第二任校长黄异曾到德国柏林大学进修并考察其职业教育;第六任校长杨卫玉曾留学日本东京高等师范学校并考察其教育,出版《职业教育概论》《工业教育》等著作。[33]

2.重视学生就业,开展指导与推荐

学校在中华职教社职业指导所内附设推广部,聘请专门人员负责毕业生服务的指导工作。推广部主要负责联络与介绍服务单位,指导服务方法,调查服务状况,解决服务困难,编写读物指导服务修养[34],如《职业指导与选择》。学校增设职业指导课,倡导根据学生的个性差异开展教育,积极推荐学生就业,成效颇丰。第三任校长潘文安在《已往服务之追思》中写道:“今则此路大开,教育与工商已渐沟通,已能打成一片,呼成一气,绍介学生,迴不如以前之艰难”。[35]

3.加强师资和资源建设,保障教学研究

学校教师多受过良好教育,热心育人,保障教学顺利开展,如留法勤工俭学预备科学员华印椿曾在校教授数学和珠算,建筑学家柳士英曾教授建筑课程,东吴大学政治系毕业的著名教育家和社会活动家孙起孟曾到校任教,南京工专机械科毕业的王品端曾担任制图教师,编著《工业数学》的龚敏达曾担任实习工厂导师、数学教员,中国民主促进会会员顾印川曾担任英文教师等。在办学初期,因市面上符合学校所需的教材少,有的教师采用英文原版著作,有的自编教材印发讲义。后因外地来索要课程纲要的人日渐增多,工、商等科教员根据历年经验编写课程纲要并出版。[36]此外,学校各工厂有工厂导师总管工场全部事务和学生实习,还雇佣经验丰富的导工指导实习。黄炎培曾指出“无论自行设备或利用他方现有之设备,必须充分”[37]。学校深感各方期望与责任,积极完善办学设施。一方面,丰富教学资源,开设铁厂、木厂、珐琅工场,后增电气工场等实习场所;添设商品陈列室、电气实验室、原动机实验室、商品研究室等,方便学生观摩和研究新式商品、建筑模型等;增加打字机、测量仪器等设备,供师生使用;设置研究实验经费,为研究提供支持。另一方面,面临学生日益增多、原有校舍不能满足使用需要的状况,学校筹款租地,新建宿舍、扩建教室。