我国特殊职业教育“残健融合”育人模式的实践进路

作者: 陈泰立 董亮

摘要:“残健融合”是当前特殊职业教育发展中的新亮点,不仅能助力残障人自身的赋权增能,还能促进残障人就业创业,为社会提供劳动力。2022年特殊教育类的国家级教学成果在一定程度上反映了当前我国特殊职业教育“残健融合”育人模式构建的现状。文章通过分析各代表性成果在课程体系建设、支持服务完善、育人环境构建、生涯发展引导、评价体系设计方面的基本经验,发现目前“残健融合”仍需要进一步深化与完善,需要以功能补偿为基础,构建残健适应性课程体系;提供个性化支持,构建“残健融合”支持服务;优质资源共建共享,融合育人环境;重视生涯转衔发展,促进残健融通创业就业;构建融通育人评价体系,完善残健协同育人机制。

关键词:残健融合;育人模式;特殊职业教育;国家级教学成果奖

中图分类号:G710 文献标识码:A 文章编号:1672-5727(2024)08-0066-07

作者简介:陈泰立(2000—),女,云南师范大学职业技术教育学院2022级硕士研究生,研究方向为特殊职业教育;董亮(1976—),男,硕士,云南特殊教育职业学院校长、教授,西北师范大学教育科学学院2022级博士研究生,研究方向为特殊教育、教育领导与管理、计算机科学与技术。

基金项目:云南省哲学社会科学教育科研规划项目“云南省职业教育与特殊教育融合模式研究”(编号:AC22013)

一、引言

2021年12月,教育部等七部门印发的《“十四五”特殊教育发展提升行动计划》强调,推动职业教育和特殊教育的融合,完善残疾学生就读普通高校的措施,为他们提供更加平等的学习机会。“残健融合”的人才培养模式旨在打通普通教育与特殊教育之间的壁垒,优化教育结构,推进二者协同发展、相互融通,促进教育公平,为学生全面发展与个性发展提供更加多样的教育选择机会,有助于缓解当前劳动力不足和残障人就业难的困境。同时,也为培养高素质技术技能人才打好基础。基于特殊职业教育院校的“残健融合”,不仅能助力残障人士自身的赋权增能,还能促进其与社会形成亲密无间的交融关系,扩展残健共融的广度和深度。国家级教学成果奖代表着我国教育教学领域最高级别的奖励,反映着我国推进教育教学改革的国家行动和国家成效。通过分析2022年国家级教学成果奖获奖项目发现,其中有28项属于特殊教育获奖成果,体现了职业教育在帮助残障人士提升受教育水平、提高就业能力、创造良好的成长环境等方面发挥着积极作用。这些获奖成果是当前我国地方层面及院校深入推进“残健融合”探索与实践的杰出代表和典型案例,一定程度上反映了过去几年我国特殊教育在“残健融合”领域的发展现状与态势,为引导特殊职业教育教学改革、推动特殊职业教育高质量发展提供了坚实的基础。

本文以特殊职业教育“残健融合”育人模式为主线,梳理当前我国“残健融合”育人模式的实践情况,分析2022年职业教育特殊教育领域国家级教学成果奖的实践经验、特色亮点、育人启示,有助于今后我国特殊职业教育“残健融合”育人模式的不断发展。

二、特殊职业教育“残健融合”育人模式的实践经验

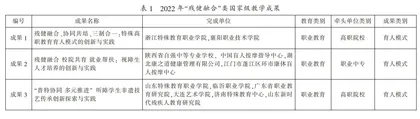

2022年职业教育国家级教学成果奖获奖项目中,有三项成果属于“残健融合”类(如表1所示),本研究即选取这三项成果作为研究样本。

成果1针对特殊教育人才培养过程中出现的育人环境建设与社会脱节、学生能力培养与教学服务支撑不足、人才培养可持续发展与育人机制弱化等问题[1],构建了残、健学生在课程、资源、项目、能力与目标的“五共育人”融合教学环境,将残障学生的学习环境从封闭的技能型学习转变为开放多元的发展型学习;构建了“政校企”合力共建的“三维协同”教学服务体系,实现多元协同精准育人;构建了特殊高职学生“递推培养、跟踪评价、发展支持”的“三制合一”联动育人机制。该成果惠及面向全国招收的残障学生3 200余名,残障学生就业率超过生源地普通学生就业率的平均值。

成果2针对视障生职业教育中出现的育人定位不准确;教学内容滞后,技能培养供给与需求侧不匹配;院校合作有待深入、就业能力缺乏等问题[2],构建了政府、行业、企业、学校四方协同的育人机制,整合校内外办学资源;创设“公平公正、就业帮扶”的育人环境,残、健学生混合编班;构建“岗课对接、康体励德”育人方案;构建兼顾残、健学生的特色课程体系;形成“残健融合、院校共育”的人才培养模式。从2013年至今,运用此人才培养模式,累计培养残障学生1 200余人,对口就业率达93%。

成果3基于听障学生具有听力言语缺失的特殊性,但同时也具有专注力强、创作思维独特等特点,坚持“变特殊为特色”的育人理念,突出特色培养[3],构建“专业化+协同化+校本化+特色化”课程体系。通过“横向培养、纵向提升”的“立交桥式”技术技能培养路径,建构教学、师资、实训、创业保障体系,将残障人职业教育与普通教育的教育资源有效整合,形成“普特协同 多元推进”的人才培养模式。

这三项成果都非常注重“残健融合”的研究与发展,经历了四年以上实践的持续检验,在“残健融合”研究、实践与改革中取得显著成效,通过多元协同育人、残健融通并进的方式,打破特殊教育与普通教育的壁垒。总体而言,三项成果在课程建设、支持服务、资源互通、就业创业、评价体系等方面既具有共性,又各具特色。

(一)构建残健适应性课程体系

课程是实现教育目标的关键,课程融通是“残健融合”的核心载体和重要内容。实现融合教育成功的关键在于有效的课程设计[4]。而这三项成果都认识到了构建残健适应性课程在推进“残健融合”中的重要性。

成果2基于对视障生从医岗位技能需求分析,构建残健兼顾的课程体系(如图1所示)[5]。其中,吸纳《全国盲人医疗按摩中等专业统编教材(第四版)》作为专业教材,“中医基础理论”“经络腧穴学”和“按摩学基础”为专业核心课;增设“盲文基础”课程,提高视障生盲文摸、读、扎的“读写”本领;增设“推拿功法”课程,开展服务专业能力的马步、站桩等体能训练;增设“定向行走”课程,把校园地图绘制成视障生大脑地图,提高视障生定向行走生活技能。整合校内外育人资源,开发了15门校本专业课程标准,应用功能补偿理论,重视并发展视障生记忆力强和触觉敏感、动手能力强的功能特长,理论课程突出知识框架构建和技能要点的总结提炼,比如,采用歌诀记忆法、横向比较记忆法、部位记忆法等增强学生记忆;实践课程突出按摩技能的体验式和案例式教学特色,形成残、健“一对一”互助小组,发挥小组的互助作用,在实践触摸中精准取穴,掌握按摩技能精髓。该方案在残障学生培智育体,健全人格、职业道德等方面取得显著成效。

成果3构建了“专业化+协同化+校本化+特色化”课程体系。针对非遗技艺的保护与传承,以及听障学生的培养需求,将适合听障学生传承的非遗项目的“兴趣课程”升级为“专业课程”,设立了陶瓷艺术、文物修复、民间手工艺等专业,增加了“扎染蜡染”“手工刺绣”“黑陶艺术”等课程。同时,与大连艺术学院、临沂职业学院等普通职业学校合作,开发非遗项目专业教材。开发了8部适合听障学生的非遗技艺技能传承教材、23门数字资源课程、12 790个数字化课件[6]。为满足不同学习能力的学生需求,制定了特色化施教方案,如“多模块”选课,根据不同学情的学生特点,进行分别化技术技能研习;再如“多通道”授课,健听教师与听障教师通过“多通道”对不同学生进行差异化授课,引进聋人国家工艺美术大师与非遗传承人进行无障碍授课。

(二)建立“残健融合”支持服务

对于不同障碍类型、不同个体,在康复需求、学习特点等方面存在较大差异。随着经济社会的发展,残障群体对辅具设备等支持服务的多样化、多层次、个性化需求不断凸显。因此,基于个性化,融合不同需求的支持服务对于融合教育发展尤为重要。

成果1构建了“三维协同、五共育人”教学服务支撑体系[7](如图2所示)。“政校企”协同探讨人才培养方案,从多维角度制定既具共融性又具自身特色的人才培养方案;共建教学服务资源,充分考虑残障学生的学情,校园全覆盖无障碍辅具,建设无障碍非遗类校级课程等;优化教学师资队伍,通过建立残疾人职业培训基地、大师工作室等,行业名家和学者为师生传授相关技能。在融合育人环境方面,从建设关爱环境、发展环境、反哺环境等方面创设融合教学环境,促进育人环境与社会场景的联动,并在专业建设上利用康复技术、手语翻译等专业优势,为两个专业的健全学生和残障学生搭建融合环境,促进共同学习交流、相互融合。

成果2充分考虑视障学生的实际需求与个性化差异,缓解视障生在部分领域相对较弱的情况,为其提供辅助设施设备。构建“以视障生为主、健全学生融入”的校园生态。一是面向视障生普及盲文。通过建设盲文阅览室,购置盲文文献书籍、大字版的专业书籍,引入盲文点读机、放大器和助视器,扩大学生阅读面,拓展其视野。二是开展视障生日常行为训练,培养其生活自理能力和良好的生活习惯。学校校园、楼内整体铺设盲道,教学楼、学生公寓和食堂全部配备无障碍带盲文数字的电梯,方便视障生行走。三是突破生理残障限制,拓展其参与英语社团、田径运动、广播播音工作等。

(三)优质资源共享共建

特殊教育与职业教育双方资源的共享共建,有助于提升区域内融合育人的质量和效率,降低残健双方融通过程中的沟通与合作成本。三项成果都认识到构建资源共享的融合育人环境在推进“残健融合”中的重要性。

成果1积极探索特殊职业教育与社会结合的有效路径,形成“关爱—发展—反哺”的良好育人循环。在实习实训方面,通过共建共享型生产基地,为残、健学生提供共同实习、就业的平台;在社会实践方面,依托公益项目,引导残、健学生共同参与志愿活动,发挥专业优势,比如,为政府部门提供手语翻译,为社区老年群体提供推拿按摩等志愿服务[8]。促进学生积极参与社会服务的同时,增强了学生的专业能力,实现了理论与实践的有机结合、校园与社会的紧密联结。

成果2基于以人为本的理念,确定“残健融合”优质资源共享与高质量人才培养的路径。借助国家级残疾人职业培训基地,整合“政校企”多方资源,推动教育公平,消除歧视[9]。保障视障生在入学环节、课内外活动、学习生活等方面的公平和资源互通,注重“扶志”“扶智”“扶技”,促进视障生学有所成,逐渐打破视障生相对孤立、隔离、受歧视的状态。

成果3构建“双线并进”的模式,实现残障人职业教育与普通教育的教育资源的有效整合[10](如图3所示)。通过“横向培养、纵向提升”的“立交桥式”技术技能培养路径,有效整合残障人职业教育与普通教育在教学、师资、实训、就业创业等方面的教育资源。技术技能培养以“基础知识+专项训练+综合提高+创作创新”进阶式培养,实现从基础模块到专业创作的蜕变。此外,成立了全国技术能手“张莉工作室”等12个聋人非遗大师工作室,“聋人大师带教听障学生”实践教学,合作建立印染传习基地、临沂职业学院非遗研习馆等5处特色研学实践平台,通过“行走的课堂”拓宽学生视野,促进优质资源互通。

(四)残健融合创业就业

以人为本,赋权增能,重视残障学生的生涯发展、生涯转衔尤为重要。生涯转衔是指个体在不同生涯阶段的角色、环境与发展任务的转换与衔接[11]。相比于健全学生,残障学生在生涯转衔过程中需要得到更多支持。三项成果都认识到了生涯发展规划、创业就业在推进“残健融合”中的重要性。

成果1搭建了政府、院校和企业的多维协同体系,支持特殊学生“掌握生存技能—实现高技能就业—获得出彩人生”的进阶式发展道路。在不同地点和时间的“多空域”平台上开展研学活动,包括校内校外实训基地、博物馆、非遗研习所等,通过实地授课和观摩活动提升学生的实践能力。学校与残联系统合作建立“联合就业加油站”,建立全国首个面向残障学生的专升本“3+2”培养模式,创建残疾人之家创业基地等,在充分考虑残障学生实际情况的基础上,促进残健就业创业资源融通。

成果2通过与学校附属按摩医院合作,将临床案例引入教学内容,实现教学内容与岗位需要紧密对接;与中国盲人按摩指导中心合作,借助其标准的考试设备、全面的考试题库等资源,促进课程教学、技能训练与盲医考标准对接,培养视障生成为合格的从医人员;与近20家企业合作,有效实施残障学生就业安置工作。建立就业用人单位考察、遴选的动态管理机制和毕业生就业跟踪服务机制。宣传优秀残障毕业生成长成才、创业成功、反哺社会的典型事迹,每年请他们回到母校作创业励志报告,作为在校残障学生的榜样,促进残健融通生涯发展。

成果3通过对听障毕业生调研发现,听障学生由于流动性大、就业层次低,导致其对从事职业满意度低。因此,强化职业素质培养与进行非遗技艺技能传承需要有效载体的支撑。根据听障学生身心发展特点,构建“模块选课+个别授课+强项研学+特色创业”培养模式,实现听障学生差异化、区别化就业。在非遗的实践教学中,与普通学校合作搭建“聋人”大师工作室平台,进行手语的非遗技艺传承实践教学;依托全国残疾人文创产业基地,建立12个门类手语名品资源转化平台,助力听障学生就业创业;针对不同学业水平能力的学生,通过差别化培养,实现不同能力、不同择业的“多方向”就业创业,将非遗手工艺传承与就业创业结合,学生在紫砂创作、陶艺、红木嵌银等技艺方面实现了很好的就业创业。