基于核心素养的中职语文课堂改革与探索

作者: 端木国雨

摘要:中等职业学校语文课程标准和统编教材相继发布和使用,对于中职语文课堂教学及改革具有指引和示范作用。文章以培养学生的语文学科素养为主线,以语文学科的人文性、工具性、综合性和实践性为底色,理解、贯彻课程标准,把握、运用统编教材的特点,扎实开展言语实践和文本阅读,探索专题教学的路径与策略,推动中职语文课堂改革。

关键词:核心素养;中职语文课堂;统编教材特点;专题教学

中图分类号:G712 文献标识码:A 文章编号:1672-5727(2024)08-0073-08

作者简介:端木国雨(1983—),男,江苏省宿城中等专业学校高级讲师,研究方向为中职语文专题教学与研究。

基金项目:江苏省教育科学“十四五”规划2021年度课题“中职行动教学过程性评价的研究与实践”(编号:SJMJ/2021/22);江苏省宿迁市职业教育与社会教育(2023—2025)规划课题“基于核心素养培养的中职语文专题教学研究”(编号:GH2023009)

《中等职业学校语文课程标准(2020年版)》(以下简称《课程标准》)以语文学科核心素养为统领,在课程性质、课程目标、课程结构、课程内容、课程实施、学业质量等方面作出了规定与要求,推动了新时代中等职业学校语文教学改革的进行。2023年9月,中等职业学校语文统编教材(《语文(基础模块)上册》,高等教育出版社,2023年8月第1版)在全国职业学校一年级投入使用,标志着中职语文教学改革进入了实施阶段。中职语文课堂改革势在必行。课堂改革如何贯彻课程标准,如何有效发挥统编教材的作用,如何培育学生的语文学科核心素养,通过对这些问题的解读,以期实现对课程标准、教材、教学有机统一的理解。

一、定准中职语文课堂改革的方向

(一)凸显立德树人,涵养中国心

2023年5月29日,习近平总书记在中共中央政治局第五次集体学习时强调,建设教育强国必须“以立德树人为根本任务”。立德树人贯穿学生成长的全过程、全方位,落实于语文课堂教学的始终。中职语文课程应充分发挥工具和人文的双重作用,立足理解与运用祖国语言文字,涵养学生的人文素养、思想素质、道德修养和社会品格,增强学生对中华民族的文化自信;应围绕立德树人根本任务,适切融入思政元素、内容、主题,结合课程标准提出的专题教学要求,设计思政主题和教学主题,达到课程思政与语文教学同频共振,实现为党育人、为国育才的根本目标。

(二)彰显职教特色,修养职业魂

2019年1月,国务院印发的《国家职业教育改革实施方案》提出“职业教育与普通教育是两种不同教育类型”。2022年5月,修订施行的《中华人民共和国职业教育法》指出“职业教育是与普通教育具有同等重要地位的教育类型”。国家以立法的方式确定了职业教育的类型与地位。既然与普通教育的类型不同,那么中职教育教学彰显职业教育的类型特色则为应有之义,中职语文课堂教学应融入职业素养和专业特色,尤其要融入劳模精神、劳动精神和工匠精神。如《沁园春·长沙》《风景谈》《荷花淀》一组文章,围绕“人生的理想与信念”专题开展教学,开展人物鉴赏、语言赏析和主题写作等任务,工艺美术专业的学生通过绘制橘子洲“秋景图”、延安军民生活“风景图”、白洋淀军民抗战“场景图”,将专业特长融入语文学习之中,在绘制图景中品味人物形象,感悟课文主题,涵养专业素养。

(三)坚守学科底色,培育素养人

语文课程作为中职学段的一门公共基础课程,一方面,要服务学生的全面发展,起到衔接义务教育、高等教育的“纽带”和“基础”作用;另一方面,要服务学生的阶段成长和学科素养提升,发挥语文在培养学生正确价值观、关键能力和必备品质等方面的学科效能。

《课程标准》首次提出语文学科核心素养,指明了语文课程的培养方向和育人目标。语文学科核心素养是由语言理解与运用、思维发展与提升、审美发现与鉴赏、文化传承与参与等构成,《课程标准》从这四个方面确定了素养目标,以可操作、可测量、可评价的方式呈现,并贯穿于教学设计、实施与评价之中。同时,语言、思维、审美、文化四个方面是一个有机的整体,又以语言的理解与运用作为基础,贯穿教与学的全过程。因此,中职语文教学应贯彻素养目标,以语言理解与运用为基础,突出语言的“运用”。在运用中让学生积累语言知识、形成语感,提升学生解决语文实际问题的能力,提升学生思维能力、发展学生思维品质,提升学生审美能力和品位,增强学生文化自豪感和自信心。

(四)拥抱数字时代,培养现代人

随着互联网、物联网、人工智能等数字化技术的更迭与发展,“课堂教学也必将面临数字时代全新发展逻辑的挑战与重塑”[1]。中职语文教学应发挥数字化技术在多元化的学习内容、泛在化的学习时空、个性自主化的学习方式、实时数据化的学习评价、虚拟化的学习情境等方面的优势,增加数字化资源和平台,设置虚拟仿真情境,加入翻转课堂、云课堂,开展线上线下混合式学习,丰富中职语文课堂的内容和形式,以数字化技术赋能课堂教学。更为重要的是,运用数字化技术可以培养学生的数字素养和学习意识,“更好地实现在‘积极的语文实践活动’和‘真实的语言运用情境’中提升学生的语文素养”[2]。

二、把握中职课堂改革的载体特点

“教科书是学生学习与教师组织教学的基本参照和示范资源,是中职语文教学的主要凭借和基本内容”[3]。把握统编教材的特点是中职语文课堂改革的基础。

(一)体例创新,凸显专题组元

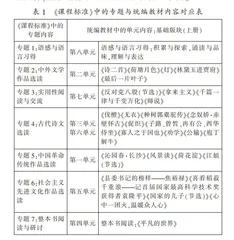

从整体看,统编教材以专题构建单元,单元呈现为“文本单元、活动单元、整本书阅读单元”等类型[4]。单元与《课程标准》中专题的课程内容形成对应关系(见表1)。单元教学目标靶向专题目标,单元教学内容和要求指向专题教学要求,多元的单元类型和文本体裁直指专题教学特点,与语文综合性、生活复杂性相契合,益于培育学生的语文学科核心素养。

从单元看,打破了单元以单一文本和单一文体为主的局限,既有单一文本单元、活动单元、整本书阅读单元,又有多种文体组成的混合文本单元,有助于学生在多样单元类型、多种文体中学会阅读、思考与表达。如基础模块上册第一单元将诗歌、散文、小说、歌剧统摄于“理想与信念”的主题之下,通过对不同文体、不同语言表现形式、不同语言特点的比较探究,领悟革命先辈崇高的理想和坚定的信念;第四单元为整本书阅读单元,通过阅读《平凡的世界》培养学生探索阅读整本书的方法与路径,“积累阅读整本书的经验,获得审美感悟,丰富自己的精神世界”;第八单元为活动单元,通过积累、梳理、诵读、揣摩、表达等路径与方式,在任务驱动下开展语文教学活动,培养学生的语感。

(二)结构明晰,渐进培养学生

统编教材的单元结构明晰,主要有单元导语、课文、思考实践,加之口语交际、写作、语文综合实践中的一种。单元导语对专题学习意义、内容和目标作以概述、提示与要求;课文的注释、旁批、课后习题对学习文本重难点作提示;思考实践对单元知识进行由点及面的理解与构建;口语交际、写作、语文综合实践则是理解文本主题和掌握阅读鉴赏方法后的运用。单元的整体结构与专题内容、专题教学、培养学生语文学科核心素养相辅相成,由点到面、由易到难、由输入到输出、由理解到运用,层进式结构有助于渐进培养学生和逐级提高其能力。

(三)内容融合,服务专题教学

统编教材基础模块上册阅读欣赏中安排了28篇课文、1部小说和5篇诵读的古诗词,其中古代诗文占16篇,阅读欣赏的篇目总体容量大,且传统文化篇目占比高。这表明阅读量是学习语文的敲门砖,阅读鉴赏是学习语文的基石,中华优秀传统文化则是学习语文的后盾。表达交流主要安排了3项口语交际(倾听、介绍、访谈与咨询)和3次写作(写景如在眼前、叙事要有波澜、议论要讲逻辑),与专题、主题紧密联系,与生活密切关联,如在学生习得《沁园春·长沙》《荷花淀》《荷塘月色》等景物鉴赏和描写方法后,在理解景物所蕴含思想感情的基础上,开展“写景如在眼前”的写作训练,由阅读欣赏到理解运用,形成专题教学的合力。语文综合实践安排了1项大综合实践和8个“思考与实践”,形成了“1个大语文综合实践+8个小语文综合实践”的格局。语文综合实践切入口更小,且与文本单元的学习内容关联度更高,小切口、实内容、微实践将专题教学落到细处,更易实施;同时,8个“思考与实践”开辟比较阅读、群文阅读的新途径,探索由单篇精读到多篇整合比读的新样式,也是阅读理解与表达运用相融合的新尝试。

从阅读欣赏、表达交流、语文综合实践等言语活动来看,阅读欣赏篇目的容量较大、内容丰富,表达交流切中要领、把握重点,语文综合实践切实开展、灵活多样,三大类言语活动各有千秋、各有侧重,又彼此关联、相辅相成,“阅读—思考—表达”渐进展开。阅读篇目的占比高、表达交流活动的精简、语文综合实践的增多,归根到底是由语文专题学习的容量大资源丰、学习方式的自主合作、语文的综合性实践性决定的,对于培育学生的语文学科核心素养更适切、更有效、更深远。

三、构建基于核心素养的中职语文课堂的策略

(一)专题教学策略

课堂改革首先要解决“教什么”“学什么”的问题,《课程标准》给出了“以专题的形式组织课程内容”的建议,并以15个专题构建课程内容,从而开展不同于文本教学、单篇教学的专题教学。“专题教学的基本特征是整合”[5]。整合不是多个文本、多种文体的简单叠加,不是一个个情境的繁琐创设,也不是不同学习方法的悉数试验,更不是多个资源的无关添加,整合要走出“多多益善”的认知误区。

1.主题设计关注整体

中职语文主题设计既要关注语文教学主题,也要兼顾思政育人主题。基于学段的育人目标和专题教学的要求,对主题教学有整体的设计,将教学主题与思政育人主题贯穿语文专题教学始末,从而达到“目标—学段—课程—专题—主题”的一致性,实现语文学科核心素养和思政素养的双提升。(见表2)

2.内容构建讲求逻辑

专题教学内容的选择由主题、问题或话题为引领,“兼顾字、词、句、段、篇的组织形式”[6],分析文本间在知识、能力、方法、素养等方面的逻辑关系,打通一组文本的共同点。如“专题2:中外文学作品选读”,以“社会与人生”为主题,整合《林黛玉进贾府》《最后一片叶子》《江姐(节选)》一组文本,通过中外小说与戏剧的阅读与鉴赏,“在感受形象、品味语言、体验情感的过程中”[7] 提高学生鉴别、欣赏、审美、思维等方面的能力。本专题构建的逻辑起点是主题,要素是人物形象、语言风格、表现形式,而小说与戏剧的“社会性”和“虚构性”则是贯通专题教学的关键之处和逻辑线索,通过小说与戏剧的异同探究学习,通过人物形象、语言风格、表现形式的对比,探究人物命运与社会之间的关系。

3.教学内容各有侧重

《课程标准》确定了15个专题,每个专题隶属于不同的课程模块和学习阶段,在主题探讨、知识探究等方面各有侧重。基础模块的“专题2:中外文学作品选读”和拓展模块的“专题3:中外文学作品研读”,虽然学习内容都是中外文学作品,但基础模块侧重于不同文学体裁的阅读与鉴赏,侧重于审美发现与鉴赏能力的培养,而拓展模块则是扩大阅读视野,重在对文学作品研究能力的培养与提高;前者侧重基础阅读与鉴赏,后者倾向个性鉴赏与研究;前者是基础和共性要求,后者则是升华和个性追求。即便同一专题,也有不同的主题和教学目标。比如基础版块上册的第三单元和第五单元,同属“专题4:古代诗文选读”,而在主题立意上,第三单元聚焦“知人论世”,第五单元关注“先哲的智慧”;教学目标上,前者要求感受和体会不同体裁古诗文的特点及手法,诵读中培养语感、积累语言和文化常识,后者要求了解先哲的不同思想,理解叙事说理的方法,提高文言文阅读能力,以及思维能力和思维品质。

4.主体客体追求一体