职业教育赋能脱贫农户共同富裕:自我发展能力的视角

作者: 刘渊

摘要:当前,我国已经进入扎实推动共同富裕的历史阶段。共同富裕是全体人民的共同富裕。实现共同富裕的重点在于促进农民农村的共同富裕,关键点在于提升脱贫农户自我发展能力。文章基于自我发展能力的相关研究,提炼出脱贫农户自我发展能力的内涵及分析框架,包含人力资本水平、经济发展能力、社会资本水平等三个维度。基于此分析框架,立足于共同富裕的战略背景,以贵州省为例,对脱贫农户开展走访调研和问卷调查,厘清共同富裕背景下脱贫农户自我发展能力的实然困境。调查显示,脱贫农户自我发展能力存在人力资本水平低、经济发展能力弱、社会资本水平低的现实困境。进而从职业教育赋能脱贫农户共同富裕的角度切入,提出通过职业教育提升其自我发展能力的路径:提升人力资本水平,赋能脱贫农户可持续发展;增强经济发展能力,赋能脱贫农户高质量脱贫;提高社会资本水平,赋能脱贫农户拓宽社会资源。

关键词:职业教育;脱贫农户;共同富裕;自我发展能力

中图分类号:G710 文献标识码:A 文章编号:1672-5727(2024)09-0035-08

党的二十大报告指出,“中国式现代化是全体人民共同富裕的现代化,共同富裕是中国特色社会主义的本质要求和重要特征。”2020年,我国顺利完成了消除绝对贫困的艰巨任务,广大人民群众在创造美好生活、实现共同富裕的道路上迈出了坚实的一大步。但统计意义上中国农村贫困人口的消失绝不意味着贫困的终结[1],绝对贫困的消除恰恰是相对贫困治理的开始[2],而相对贫困治理的关键在于提升脱贫人口的自我发展能力。2021年8月,习近平总书记在中央财经委员会第十次会议上的讲话中指出,“促进共同富裕,最艰巨最繁重的任务仍然在农村。”脱贫农户作为农村经济社会发展的细胞,其自主发展能力的提升是实现共同富裕的重要突破口。从教育方式看,职业教育侧重于工(农)学结合。通过一线实践,受教育者能以最快的速度获得技能。对包括脱贫农户在内的广大弱势群体来说,职业教育有较强的可及性。依托职业教育,提升脱贫农户的自我发展能力,是脱贫农户提高就业能力、改善收入状况,从而摆脱贫困、实现可持续发展的重要途径,更是全面推进乡村振兴、稳步实现共同富裕目标的着力点和具体实践。

一、脱贫农户自我发展能力的内涵阐释

(一)脱贫农户自我发展能力的概念界定

关于自我发展能力,马克思主义关于人的全面发展理论提供了思想借鉴。马克思(Karl Heinrich Marx)关于人的全面发展观指出,人类能力的发展是一个人身体能力和精神能力或其自身体力和智力的总和。[3]马克思、恩格斯(Friedrich Engels)关于个人发展目标的理论指出,个人发展的目标指向发展成为“自主活动的人”和“个性的人”两个方面。自主活动指的是对生产力总和的占有及由此而来的才能的发挥,而作为自主活动的人已经有足够的能力来克服压制于他的生活条件。个性的人是指控制了自己的生活条件(包括自然和社会两方面)的人。[4]而贫困研究中自我发展能力的目标也是要促进个人的能力提升,以此摆脱对外界的依赖。20世纪90年代,阿马蒂亚·森(Amartya Sen)等经济学家构建了以可行能力为基础的新贫困观,将可行能力的剥夺视为贫困产生的主要原因,指出“贫困不仅表现为收入水平低下,贫困更应被视为基本可行能力被剥夺”。[5]美国经济学家舒尔茨(Schultz)则从人才资本理论出发,认为“人的自身素质是影响人的贫困或富裕的决定性因素”。[6]

相较于国外,国内关于自我发展能力的研究起步较晚。就个人自我发展能力这一微观层面的研究来看,沈茂英在论述农村贫困人口发展问题时指出,自我发展能力是一个人依靠自身积累的知识和自身劳动技能,获取及利用社会资源,提升及实现自身价值的能力。[7]乔家君指出,农户的自主发展能力是指农户依靠自身素能主动获取信息并进行自主决策、提高家庭实力、不断完善自身的能力。[8]左停等认为,自我发展能力指利用外部资源的能力和自身拥有的发展能力。[9]

综上所述,自我发展能力强调个体利用自身的资源禀赋促进自我的发展。学者们针对不同的研究对象提出了相关群体自我发展能力的含义,但已有研究对自我发展能力的表述还未统一,且研究对象集中于普通农户、农村贫困人口等。同时,对脱贫农户的研究则主要集中于生计可持续发展、贫困脆弱性测度、返贫风险防范等,从脱贫农户的视角出发探求其自我发展能力的研究较少。因此,将脱贫农户这一群体作为研究对象,关注其自我发展能力提升,助力脱贫农户通过自身已有能力不断改善自己的生活现状并逐步实现自己的价值,契合共同富裕背景下持续推进乡村振兴、实现共同富裕的现实需求。具体而言,脱贫农户自我发展能力是指脱贫农户运用所学知识、自身所具备的技能获取及利用社会资源,并使资源转化成能防止其再次陷入贫困及实现可持续发展的能力。

(二)脱贫农户自我发展能力的构成要素

阿马蒂亚·森在《以自由看待发展》(Development as Freedom)一书中提到,人的发展能力包括健康长寿能力,获得文化、技术及分享社会文明的能力,以及摆脱贫困和不断提高生活水平的能力。其后,美国哲学家玛莎·努斯鲍姆(Martha C. Nussbaum)进一步拓展及补充了阿马蒂亚·森的能力贫困理论,将能力发展概括为基本能力、内在能力及组合能力三个方面[10]。1990年,联合国开发计划署(The United Nations Development Programme,简称UNDP)的《人类发展报告》(Human Development Report)中将能力贫困指标划分为基本生存能力、健康生育能力、接受教育与获得知识的能力。

在国内,学者们也对自我发展能力构成维度展开讨论。曾艳华认为,农民自我发展能力由农民自身所具有的基本素质、外部条件赋予农民的能力及由农民内在素质与外部条件相互作用而形成的综合能力三部分构成[11]。李小建等认为,农户自主发展能力包括自主发展潜能(农户的体能、素能、人际网及资本积累能力和主动获取信息的能力)和自主发展意识(农户对生活的态度、生活目标的设计、发展空间的拓展、市场经济参与度的认识)两个方面。[12]杨科提出,农村贫困人口的自我发展能力主要涉及贫困人口文化素质和生计能力、获取社区资源和参与社区决策能力、市场参与能力、信贷资源获取能力、社会就业参与能力等方面的内容。[13]此外,部分研究者指出贫困农户自我发展能力主要包括基本发展能力、投资能力[14]、知识获取能力、制度信息获取能力[15]、经营管理能力和沟通交际能力等[16]。

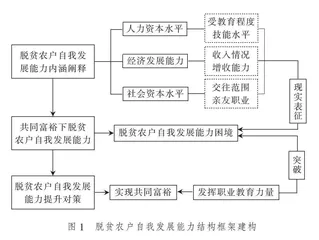

综上,从学者们对自我发展能力构成要素的阐述可以看出,自我发展能力涵盖自身内在素质、外部条件及其发展潜能等几个部分。基于前文对脱贫农户自我发展能力的阐释,将脱贫农户自我发展能力构成概括为人力资本水平、经济发展能力和社会资本水平三个维度。具体而言,人力资本水平主要以脱贫农户的受教育程度、技能水平两个指标来表示,是脱贫农户实现自我发展的基础。经济发展能力主要以脱贫农户收入情况和增收能力来说明,是脱贫农户实现自我发展的保障。社会资本水平主要指脱贫农户所拥有的可供利用的社会网络,以交往范围和亲友职业两个指标来表示。以上三个维度聚焦于脱贫农户所具有的资源禀赋,指向脱贫农户能否实现自我发展的问题,如图1所示。

二、共同富裕下脱贫农户自我发展能力的实然困境

贵州省曾是全国脱贫任务较重的省份之一,如今也是乡村振兴任务较为艰巨的省份。据2021年国家乡村振兴重点帮扶县的名单显示,贵州省有20个国家乡村振兴重点帮扶县,帮扶县数量仅位于云南、四川、甘肃三省之后。研究以贵州省国家乡村振兴重点帮扶县S区H镇HL村、HQ社区和FH村的已脱贫农户为调研对象。调研时间为2023年6月—10月。调研区域包括少数民族村、易地扶贫搬迁社区等地区。调研采取随机抽样的方式对调研对象进行入户访谈并填写问卷。调研区域基本情况如下。

HL村总面积6.7平方公里,全村辖13个村民组,总人口850户(3 167人),脱贫户111户(445人),其中,无劳动力户9户(13人)。HL村煤炭资源丰富,辖区内有两个已投入生产的煤矿,村民主要以种养殖业为主。HQ社区是2018年12月成立的易扶搬迁社区,建筑面积27 427.68平方米,辖4个居民小组,现实际居住人口241户(1 061人),其中,低保户152户(493人),残疾户55户(67人),三类人员2户(12人)。FH村总面积18.15平方公里,耕地面积12 516.12亩,林地面积6 740亩,辖区有22个村民组,总户数1 595户(6 510人),脱贫农户352户(1 636人),当地自然资源较差,石漠化严重,产业不发达,主要以传统种植业和外出务工为主要收入来源。

调研共涉及30个组共360户脱贫农户,回收问卷305份,有效问卷266份,有效率87.21%。其中,HL村调研了9组共120户,回收问卷98份,有效问卷87份;HQ社区调研了4个居民小组共120户,回收问卷105份,有效问卷90份;FH村调研了17个组共120户,回收问卷102份,有效问卷89份。调研显示,当前脱贫农户自我发展能力面临诸多现实问题,主要体现在以下几个方面。

(一)人力资本水平低

第一,从受教育情况来看,脱贫农户群体受教育程度普遍较低。从调研区域的数据来看,人口受教育情况呈现以下特征:一是脱贫农户受教育水平较低,初中学历以下的人员占比高达93.15%。二是文盲人口中,女性占比较高。研究显示,女性受教育程度对社会经济贡献、子女培养、家庭成员健康、优生优育、职业选择等有较大影响。[17]具体来看,H镇三个村(社区)中大专及以上学历的人员占2.15%,高中及以上学历的人员占4.7%,初中学历的人员占31.54%,小学及以下学历的人员占48.31%,文盲人口占13.3%,文盲人口中,女性占77.8%。

第二,从就业技能来看,大多数脱贫农户没有接受过专业技能培训与指导,技能水平较低。从调研区域的实际情况来看,部分人(13.65%)表示参加过政府组织的培训,主要内容为电子技术基础、电路实操训练、种植养殖技术等。但大部分脱贫农户(86.35%)表示没有其他技能,只会种植养殖、简单砌筑等技能。由于缺乏就业技能,脱贫农户的就业空间较小,就业机会也比较少,难以融入主流就业市场。同时,缺乏技能导致其就业迁移能力弱,职业流动频繁且主要以水平流动为主,不利于积累工作经验和社会关系。

第三,数字素养技能较低。2021年11月,中央网络安全和信息化委员会印发的《提升全民数字素养与技能行动纲要》指出,“提升全民数字素养与技能,是弥合数字鸿沟、促进共同富裕的关键举措。”因此,技能水平还包含脱贫农户的数字素养与技能。据中国互联网络信息中心(CNNIC)在京发布的第52次《中国互联网络发展状况统计报告》的统计数据显示,农村网民中至少掌握一种初级数字技能(指能够使用数字化工具获取、存储、传输数字化资源的技能)的比例为75.0%,至少掌握一种中级数字技能(指能够使用数字化工具制作、加工、处理数字化资源的技能)的比例为39.5%。调研数据显示,脱贫农户中至少掌握一种初级数字技能的比例为71.46%;至少掌握一种中级数字技能的比例为34.62%,表明多数脱贫农户掌握一定的数字素养与技能,但在熟练掌握中高级数字素养与技能方面仍有待加强。当前,随着数字技术的不断进步,经济结构和经济形态也随之变化,数字经济时代的到来催生了大量数字高技能岗位,而由于数字技能低,脱贫农户的技能存量难以匹配数字高技能岗位的需求,其就业选择变少。同时,数字技术的产业化应用使得劳动密集型的传统就业岗位减少,包括脱贫农户在内的大部分低技能劳动力将会面临失业,其生计缺乏可持续性。

(二)经济发展能力低

共同富裕是全体人民生活水平差距适度的富裕,影响脱贫农户生活水平最主要的因素是其经济发展能力。如前所述,经济发展能力主要以脱贫农户收入情况和增收能力来反映,由于调研地区脱贫农户的收入来源主要为传统农业和外出务工,因此,增收能力以务工的稳定性和当地种植业情况来表示。

第一,从收入情况来看,脱贫农户收入渠道少,收入水平低,生活水平不高。研究选取脱贫农户中家庭人均年收入最低的27户的收入情况加以说明。根据表1的数据显示,调研地区脱贫农户10%最低收入组家庭人均纯收入为8 334.73元。收入呈现以下特征。一是收入渠道较少,脱贫农户的收入来源主要是工资性收入,其次是转移性收入和生产经营性收入,财产性收入占比极少。进一步访谈得知,经营性收入中最主要的是种植养殖收入。二是转移性收入占比较高。转移性收入占家庭总收入的33%以上的脱贫农户有11户。可见,如果没有转移性收入,这部分人群将会再次陷入贫困中。