“大思政课”视域下高职思政课“三课三融三实”育人路径探索

作者: 刘卫琴

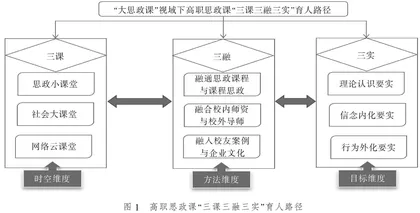

摘要: 高职思政课是育人关键课程,既要体现“高等性”,也要突出“职业性”。善用“大思政课”,从时空、方法、目标三个维度探索“三课三融三实”思政课育人路径,落实立德树人根本任务。从时空维度,协同“三课”,即夯实思政小课堂解惑传道的基础性功能、拓展社会大课堂知行合一的延伸性功能、善用网络云课堂优化供给的媒介性功能,发挥思政课立德树人关键课程作用。从方法维度,抓好“三融”,即融通思政课程与课程思政、融合校内师资与校外导师、融入校友案例与企业文化,体现职业教育需求。从目标维度,聚焦“三实”,即理论认知要实、信念内化要实、行为外化要实,提升思政育人效果。

关键词:高职院校;思政课程;育人;三课三融三实

中图分类号:G712 文献标识码:A 文章编号:1672-5727(2024)10-0081-05

2021年3月,习近平总书记提出要善用“大思政课”。“大思政课”既从系统论视角强调全国思政“一盘棋”,通过运用平台技术,打破时空限制,实现优质教育资源均衡化;也从思政教育规律出发,突出思政课内涵外延之大,育人空间应拓展延伸到社会及云端,育人主体亦应加强教师与校外多元主体协作。党的二十大报告强调:“育人的根本在于立德。”高职思政课是高职院校培养高素质技术技能人才的核心课程,是落实立德树人根本任务的关键课程。扬州市职业大学马克思主义学院从时空、方法、目标三个维度探索“三课三融三实”思政课育人路径(见图1),落实立德树人根本任务。

一、时空维度:协同“三课”,发挥关键课程作用

善用“大思政课”,就是要通过思政小课堂、社会大课堂、网络云课堂“三课”协同联动,促进学校、社会、职业的互通融合,在课堂授课、实践养成和网络浸润中合力发挥思政课育人功能。

(一)夯实思政小课堂解惑传道的基础性功能

思政小课堂是育人主渠道,要聚焦解惑传道的基础性功能。高职思政小课堂主要承担“讲深、讲透、讲活”[1]马克思主义中国化、时代化理论成果的育人职责,帮助学生树立正确的“三观”,坚定“四个自信”,自觉担当时代使命。通过思政小课堂教学,帮助学生将所学理论“入眼入耳”“入脑入心”,内化为自己的思想观念,并“入行”外化为自觉行动。高职思政小课堂必须结合职业教育特点,帮助学生提高职业岗位所需的政治、思想、道德、法治等素养。

针对高职学生认知水平特点,扬州市职业大学马克思主义学院按“八个相统一”要求致力打造“一二三四五”思政小课堂,做好学生的“四个引路人”。“一”:围绕“立德树人”一个根本任务;“二”:实现教材体系向教学体系、信仰体系“两个转化”;“三”:突出教学内容要“新”、教学方法要“活”、考试形式要“实”三个环节;“四”:贯彻真学、真懂、真信、真用“四真精神”;“五”:实现理论与实践、课内与课外、线上与线下、共性与个性、教学与科研“五个结合”。高职思政课要比本科院校花更多的时间与精力提高学生对马克思主义基本观点和党的基本理论、基本路线、基本方略的认知。学生只有提高了对马克思主义理论的认知水平,才能进一步确立信念、落实行动。

(二)拓展社会大课堂知行合一的延伸性功能

由于时空限制,思政小课堂无法直接展开学生的“行”,必须扩展课堂半径,从“小课堂”走向“大课堂”,要挖掘社会中的育人素材,充分发挥社会大课堂的延伸性功能,引导学生用所学理论观点,分析思考社会实际问题,淬炼能力与品行。

一方面,思政小课堂要贯通社会大课堂。相比于枯燥的理论和说教,行业模范、先进典型的事迹更有说服力和引领力,也更容易被理解和接受,是思政育人的宝贵资源。另一方面,把思政课堂置于教室之外。充分运用实践教学基地,结合学生的兴趣与需求、专业特点、地方文化资源,组织学生参观学习、实地调研、志愿服务,深入了解国情民意,感悟时代的发展和党的创新理论的魅力,激发学生的爱国情感。高职思政课要充分用好校企合作资源,建好企业思政实践基地,对学生进行职业道德与企业文化的培育与熏陶。扬州市职业大学马克思主义学院开拓社会大课堂资源,先后在市烈士陵园、市科技馆、邗江区好人馆、高邮抗战最后一役纪念馆等几十家单位建立思政课实践教学基地,同时还在其他学院的专业实践基地共建思政课实践教学基地。围绕扬州的优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化,组织编写校本教材《社会主义核心价值观(爱国篇)高职读本》,举办中国精神系列讲座,用足用好红色资源、地方资源。

(三)善用网络云课堂优化供给的媒介性功能

网络思政是新时代思政课程改革的热点,通过直播、录播或打造虚拟实践场景等方式构建云课堂,有效整合声音、文字、图像、影视等教学资源;通过实时解答、互动等功能,实现师生的双向互通,弥补传统思政课堂的不足。

高职思政课要抓住以“云”为媒契机,积极向信息化、智慧化课堂转变。充分运用职教云、雨课堂、学习通等平台构建网络思政课程。当前,高职院校网络云课堂建设普遍面临教师信息技术能力不足、学生学习自主性不够、网络教学管理和评价体系相对落后、网络技术保障不完善等难题。扬州市职业大学马克思主义学院加强年轻教师网络信息技术培训,以泛雅超星、中国大学慕课平台为依托,建设“思想道德与法治”“毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论”“习近平新时代中国特色社会主义思想概论”三门线上思政课程、外景拍摄实践教学微课程,丰富网络思政云课堂资源。同时,与教务处、督导室共建网络思政课堂管理平台,不断探索思政云课堂管理与评价体系。

二、方法维度:抓好“三融”,体现职业教育需求

“大思政课”理念下,高职思政课育人要协同其他育人主体,融通思政课程与课程思政,融合校内师资与校外导师,充分融入校友案例与企业文化,体现职业教育需求。

(一)融通思政课程与课程思政

课程是育人的重要载体,专业课不仅要传授专业知识与技能,也承载思政教育功能。高职院校“德技并修、工学结合”的育人要求使教学既有理论深度又有思想高度,二者同声相应、同气相求,真正实现同频共振、双效合一。[2]

“大思政课”首要解决的就是思政课程与课程思政之间不协调、不融通问题,两者融通的关键在教师。思政课教师要发挥关键作用,在理论教学上,要充分挖掘专业课程的育人功能,有机融合“思政元素”“专业元素”,根据不同专业提炼不同的思政内容,设计不同的教学案例,将显性教育与隐性教育相统一;在实践教学中,要贯通专业课程实践基地与平台,在专业实践基地上建立思政实践基地,即“双基地”,将思政育人工作渗透到学生学习、见习、实习全过程。通过“双基地”建设,实现思政实践教育与专业实践教学相统一。融通思政课程与课程思政的实质是跨学科跨专业协同育人,需要学校通盘考虑、顶层设计、全员行动,提高全体教职工的协同育人意识,建立健全包括领导机制、课程机制、评价机制、保障机制等内容的课程协同育人机制,在持续探索中拓展教师、课程、课堂的互联互通路径。

(二)融合校内师资与校外导师

“大思政课”从理念和方法层面,破解高职院校长期存在的思政课与其他课合力不足、思政教师与其他育人主体协力不够的难题,强调把思政小课堂与社会大课堂、思政教育与“三全育人”、思政工作队伍与校内外其他教育主体相结合。

高职思政课育人要基于协同理论,使各子系统通力合作产生“1+1>2”的整体协同效应。其一,思政教师要融合校内其他师资协同育人。思政教师是育人队伍的主力军,但仅凭一己之力无法取得好的育人效果,必须与专业教师、辅导员等其他主体相互配合、共同发力。其二,思政教师要融合校外导师协同育人。高职思政课必须结合专业人才培养目标,拓展企业和社会育人主体资源,行业专家、企业能手、劳模工匠等都是极佳的校外思政育人导师。扬州市职业大学马克思主义学院与其他学院共建课程思政,分派思政骨干教师到各学院参与制定人才培养方案,打通思政课程与课程思政的瓶颈,促进两者的协同发力;聘请扬州好人、企业劳模担任校外思政导师,定期请他们进课堂与思政教师同上一堂思政课,或者把学生带到他们工作的第一线现场教学,用他们感人的事迹、动人的情怀激励青年学生努力奋进,开拓创新。

(三)融入校友案例与企业文化

优秀校友案例是思政课天然的育人素材。高职院校毕业生奋斗在各行各业第一线,其中不乏优秀模范人物。高职思政课要适时融入优秀校友案例,用离学生最近、最具代入感的校友成长成才经历,激励在校生像优秀校友一样不放弃、敢拼搏。扬州市职业大学组织编写了《榜样的力量》校本教材,从励志勤学、砥砺品行、创新创业、培育匠心等方面汇编了优秀校友案例,拓展了思政课堂资源。

高职院校主要面向企业培养所需人才,高职生必须熟悉企业制度与企业文化。高职思政课程要协同课程思政共同推进校企文化深度融合。与企业合作开发体现工匠精神、劳模精神的企业文化育人校本教材,在“三课”中恰当融入企业劳模文化、工匠精神等优秀文化育人资源,以工匠文化为“融合点”,把企业的质量观念、诚信意识、敬业精神等融入思政课程育人体系,着力培育学生的集体精神、团队意识、职业道德与创新品质。扬州市职业大学依托“扬州好地方”资源,推进“三全育人”体制机制建设,以制度、榜样、文化、项目为引领,探索思政课程与课程思政、校园文化与企业文化、党团活动与社会实践、师者教管与家长育导联动的育人机制,推动形成“大思政”工作格局[3]。

三、目标维度:聚焦“三实”,提升思政育人实效

高职思政课作为育人主阵地、主渠道,承担着对高职生进行系统马克思主义理论教育的重任,在指引学生掌握科学真理的基础上,促进其将所学理论入脑入心入行。知信行相统一是思政课育人的根本目标,提升思政育人实效,要聚焦“三实”,即理论认知要实、信念内化要实、行为外化要实。

(一)深学:理论认知要实

思政课的本质是讲道理,理论性是思政课的基本属性[4]。高职思政课要在学生理论认知的“实”上下功夫。一是从学生的认知实际出发,理论讲解要深入浅出。思政课不能空讲抽象概念,要善用“大思政课”,挖掘丰富资源,要案中说理、事中明理,用对比讲理,用数据议理,切忌空谈大道理。用问题思维引导学生步步深入思考,用逻辑思维点拨学生层层递进解析,细嚼细悟理论的深度、厚度。二是从社会的生活实情入手,理论讲解要接地气。理论离开现实就成了空话套话,马克思主义理论的根基在现实。高职生的社会阅历一般较浅,思政课在讲授理论时一定要联系当下的社会实际。三是从学生的认同实效着力,理论讲解要有反馈。理论认知本身不是目的,理论认知的效果要通过认可、认同来体现,也就是要通过理论讲解让学生心悦诚服地接受并认同马克思主义理论,赞同支持我国的道路、理论和制度,为进一步坚定信念奠定基础。思政课要善用大数据平台,运用大数据收集、掌握学生理论认知认同状况,通过数据工具创新理论考核方式,动态勾勒学生理论认知认同轮廓,随时调整线上线下教学方案,精准推动学生深入认知认同课程内容。

(二)笃信:信念内化要实

心理学家凯尔曼(Kelman)认为,人的思想品德的形成要经历“依从—认同—内化”三个阶段。对受教育者来说,依从状态是表面上接受顺从,可能内心还在排斥,只有教育者通过恰当的方法让个体从心理和思想上真正认同这个理论,并纳入自身的观念体系,成为内心执著的信念追求,才能指导影响自己的行动。

内化离不开教育者的积极引导,教育者如何激发受教育者心甘情愿认同并接纳教育内容是育人工作成败的关键,所以思政课要抓实抓细学生的信念内化引导工作。一是促进学生将理论知识内化为价值认识。理论本身就有内在的德性价值,马克思主义理论是真善美的学说,具有价值引导功能。高职生普遍学习动力不足,奋斗目标不明晰,人生选择处于摇摆不定之中。思政课需要密切联系社会热点和高职生的关注点,运用现代新媒体技术,通过案例研讨法、情境教学法、角色扮演法等激发学生探讨问题的兴趣,培养学生运用理论解决实际问题的能力,在活学活用中内化价值观念,扣好人生的第一粒扣子。二是促进学生将理论认知内化为情感意志。从道德品质形成规律来看,从“知”到“信”,中间还需“情”和“意”为桥梁。也就是说理论内化为信念,必须激发学生的情感共鸣,形成相应的意志品质。情感比认知更加稳定,情感认同能加强理论认知,意志坚定能巩固情感和认知。思政课要优选善用育人资源,找准最能打动学生的切入口,从党的艰辛奋斗历程或身边凡人善事中抓取触动学生心灵的教学设计点,以情感人、以情化人,推动学生产生肯定的情感体验,并在持续体验中内化为意志品质。三是促进学生将社会政治意识内化为个体思想信念。“内化是指在思想政治教育过程中,将社会发展要求的思想、观念、规范纳入自己的态度体系,成为自己意识体系有机组成部分的过程。”[5]思政课具有意识形态属性,要以社会主流意识形态即马克思主义理论教育引导学生,帮助学生树立科学的理想信念。在多元化时代,高职生是极易受各种思潮影响的群体,思政课要坚守马克思主义阵地,帮助高职生树立坚定跟党走的信念信心。