高职院校内部质量保证体系诊改的应然状态、实然困境和使然路向

作者: 王丽华

摘要:高职院校诊改应达到自主性、全覆盖、校本化、常态化、智能化和上升性的状态。但在实施过程中,还存在“建设”思维与“诊改”思维拉扯的认识困境、目标确认与传递弱化的起点困境、标准关联性与可测性偏离的标尺困境、质量改进螺旋形似神非的运行困境、激励机制与质量文化乏力的引擎困境、信息化平台建设进程与智能化水平滞后的支撑困境。为突破现实困境,高职院校需要加强系统学习培训,牢固树立诊改思维,建立目标标准确认和传导机制,科学打造两链体系,完善螺旋诊改运行机制,开展全员、全过程、全方位诊改,培育需求导向的自主质量文化,建立关联性考核激励机制,系统推进信息化建设,增强平台的智能化水平。

关键词:高职院校;诊断与改进;目标;标准;质量改进螺旋;质量文化;激励机制;信息化平台

中图分类号:G710 文献标识码:A 文章编号:1672-5727(2023)04-0053-08

2015年,教育部先后印发《关于建立职业院校教学工作诊断与改进制度的通知》《高等职业院校内部质量保证体系诊断与改进指导方案》,2017年教育部发布《关于全面推进职业院校教学工作诊断与改进制度建设的通知》,高职院校诊改全面推进。诊改实施以来,相关研究成果剧增,但大多聚焦诊改政策解读和审视并据此探讨诊改策略,对高职院校诊改过程中的现实问题关注不够,难以指导高职院校的诊改实践。本文从诊改的应然状态切入,基于实践剖析高职院校诊改各环节的现实困境并提出针对性的突破路径,以期高职院校诊改全面突围。

一、高职院校诊改的应然状态

根据教育部文件精神,高职院校诊改的目标是促进高职院校构建网络化、全覆盖、具有较强预警功能和激励作用的内部质量保证体系,实现教学管理水平和人才培养质量的持续提升。根据“需求导向、自我保证、多元诊断、重在改进”的工作方针,高职院校内部质量保证体系的主体责任从以外部保障为主变为以内部保证为主,建立学校自主诊改、主管(办)部门协同改进的全社会质量共治机制和学校、专业、课程、教师、学生五层面的诊改机制,变阶段回顾总结为实时监控预警,变脉冲式激励为常态化改进。由此,要实现诊改理想愿景,高职院校诊改应达到自主性、全覆盖、校本化、常态化、智能化和上升性的状态。

(一)自主性

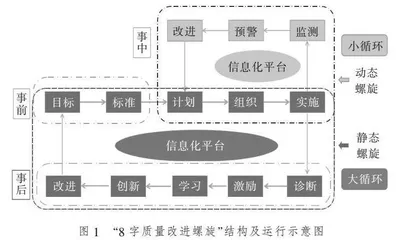

诊改与传统评估的根本差异在于,质量“主体”从他方转向自身,“目的”从证明变为改进[1]。高职院校通过构建“五纵五横一平台”内部质量保证体系,通过目标链和标准链的打造、动静两个螺旋叠加构成的“8字质量改进螺旋”(见图1)的建立和运行,对照目标和标准,依托信息化平台,自主对人才培养质量和办学质量进行实时监测、预警、诊断和改进,学校、专业团队、课程团队、教师和学生成为各自层面的质量保证主体。因此,诊改的核心理念即质量归根到底要靠自身保证[2]。

(二)常态化

与评估相比,诊改体现了从一次性达标到持续改进的质量管理手段转换[3]。高职院校诊改不是阶段性项目建设和验收,而是以诊改思维持续推进建设和发展,是一种常态化的工作方式和手段。横向五层面、纵向五系统都遵循事前—事中—事后诊改流程,确立发展目标,制定对标标准,以“8字质量改进螺旋”为基本单元,以信息化平台为支撑,各责任主体对标找差,进行自我常态纠偏与阶段诊改,实现办学质量及人才培养质量的持续提升[4],从而建立常态化自主诊改运行机制。

(三)全覆盖

高职院校诊改是建立纵向到底、横向到边的全覆盖内部质量保证体系,横向覆盖学校、专业、课程、教师和学生五层面,纵向囊括决策指挥、质量生成、资源建设、支持服务、监督控制质量管理五系统涉及的所有二级学院和职能部门,实现全要素、网络化、全员诊改;同时,通过“8字质量改进螺旋”进行小周期动态调整和大周期静态改进,实现全过程全方位诊改。

(四)校本化

《高等职业院校内部质量保证体系诊断与改进复核工作指引(试行)》提出了“尊重校本特色:坚持一校一策,尊重学校的历史文化和办学自主权”的基本原则。高职院校诊改的起点在于立足校情制定契合学校实际和发展需求的目标链和标准链,针对学校发展侧重点与短板,设计诊改的主要质量控制点,以求扬长补短。因此,立足校本应是诊改的出发点[5],全面覆盖、实时共享的校本化数据平台则是诊改的支撑[6]。在建立和运行“8字质量改进螺旋”的过程中,需要制定彰显学校特色的制度机制,在各诊改环节采取符合校情、具有校本特色的措施,跳出千篇一律的诊改模板,才能真正发挥诊改的作用。

(五)智能化

高职院校诊改依托信息化平台,能对发展目标和标准进行自动化分解,层层传导至专业、课程,形成教师和学生的可选任务清单,保证工作任务落实到人;同时,平台能进行数据源头实时采集、开放共享、深度挖掘和分析,形成各层面质量领域的数据画像,立体形象地呈现学校人才培养状态;通过设置指标阈值,信息化平台能对人才培养状态进行监测和预警,实时向教师、学生、家长和管理者等有关方推送预警信息,保证常态化纠偏和及时性诊改。

(六)上升性

高职院校诊改依托学校诊改平台和质量诊断与分析系统,运行大小周期并行、动静双螺旋并进的“8字质量改进螺旋”。通过常态纠偏和周期诊改,形成诊改结论,对照目标和标准查找问题,分析成因,总结经验成果,采取改进措施,未达标事项纳入新一轮诊改周期,旨在实现目标和标准的不断优化和提高,并为新一轮诊改提质增效提供成果经验的积累,既保证内部质量保证体系持续完善,更确保人才培养质量螺旋式上升。

二、高职院校诊改的实然困境

笔者研读了抽样的教育部和省级诊改试点高职院校的诊改工作实施方案、发展规划、制度标准、诊改运行制度、自我诊改总结报告和校本诊改平台资料,并结合所在学校诊改实施现状及现场复核专家组意见,发现高职院校诊改存在以下困境。

(一)认识困境:“建设”思维与“诊改”思维的拉扯

高职院校的“项目”情结、“建设”思维、对诊改复核持有的观望态度,折射出诊改思维的缺乏,从根本上影响诊改系统的建设和运行。

一是“项目”情结严重。对诊改理念认识不到位,以“项目”思维推进诊改工作,即把诊改作为建设项目加以实施,没有树立诊改的常态化意识。不少职业院校忙于在管理部门之间“分解任务”“落实责任”,将诊改变成了“迎评促建”,把诊改目的异化为“通过复核”[7]。

二是“建设”思维浓厚。一些高职院校自我诊改总结报告和现场汇报重点阐述学校的建设发展成效,对两链打造、体系运行、诊改过程、信息化平台建设与运行、引擎驱动等诊改要素和环节缺乏应有的重视。由此可见,以“示范校”“优质校”建设思维推进诊改工作的习惯根深蒂固。

三是对诊改内涵认识不足。对诊改政策的全面理解、准确把握方面还有较大差距,对诊改的认识存在上热、中温、下冷的不平衡现象,尤其是教师、辅导员和学生层面的认识最为薄弱,二级学院、职能部门和教职工对常规工作和重点工作的重视远超过诊改工作。

(二)起点困境:目标确认与传递的弱化

目标是标准制定的主要依据,是“8字质量改进螺旋”的逻辑起点,是诊改动力产生的源头[8]。在诊改起点上,高职院校深陷发展目标确立与确认、传递与承接弱化的困境。

一是发展目标有确立没有确认。一些高职院校多次随意调整发展目标定位,造成发展目标的漂移,职能部门、二级学院和教师对学校发展目标、建设标准认识模糊,对发展目标的确立和变更的缘由、过程缺乏了解,对目标调整的关联性、逻辑性、适时性不甚清楚,导致学校上下难以就发展目标达成共识,更难认同和内化发展目标。因此,如何解决规划目标的确立、调整和确认之间的困境,是高职院校在快速发展时代面临的共性问题。

二是目标纵横传递层层弱化。横向上,发展目标在学校、院系、教师、辅导员、学生各层面传递的有效性层层衰减,存在明显弱化现象;各层面目标与上级目标对接不精准,下层级目标未承接上层级规划分解的目标,上层级指标未能在下层级规划中得到充分体现,致使五层面目标链不够完整;目标任务分解智能化程度偏低,未形成菜单式可选任务清单,导致教师和学生个体缺乏个性化、专业化、多样化发展指标。纵向上,学校规划目标传导至院系或职能部门不到位,子规划目标与学校总规划目标对接不够,导致“五纵”系统目标体系不够完整。目标链不完整最终导致诊改实施效果层层递减。因此,如何强化目标传导效果,打造纵向贯通、横向融通、上下衔接、左右呼应、相互支撑的目标链是高职院校诊改面临的又一大困境。

三是目标分层分类体系不明晰。某些高职院校专业、课程建设未分层分类地建立目标体系,仅建立学校内部的分层目标,将专业和课程限定在狭小视域内,未对全校每个专业、每门课程进行发展目标定位,造成专业和课程建设目标的迷失、低阶和混乱。有的高职院校未制定学生工作专项规划,辅导员、班导师建设目标缺失,成为诊改的薄弱环节。

(三)标尺困境:标准关联性与可测性的偏离

标准是衡量目标的标尺,是目标的具象体现,也是目标本质特性的显现[9]。然而,高职院校各层面标准与其目标的关联性偏低,体系不完整,可检测性偏弱,影响了目标的达成与诊改运行效果。

一是标准与目标的关联度不高。对应五层面目标体系制定的标准体系存在缺失,尤其是专业和课程标准与目标未完全对应。某些标准与建设目标关联度较低,未能较好体现建设目标的内涵,各层级标准对应的质控点既未突出共性、又未彰显个性的发展目标,标准和质量控制点契合度不高,导致诊改监测预警不便捷。

二是标准体系不够完整。标准链中的制度标准、质量标准、工作标准不健全,某些具体层面的诊改运行制度严重缺失,制度化、标准化、流程化、清单化的质量控制机制不完善,标准分层分类不清晰。专业和课程层面,仅有专业、课程建设标准,专业运行标准和课程教学标准缺失,且未能对接并融入国家、省级标准。教师和学生层面,仅有个体发展标准,教师和学生整体标准、辅导员发展标准缺位。标准传导机制不健全,标准传递效果边际递减,标准链末端弱化严重,未形成左右呼应的分级承接标准体系。

三是标准可检测性偏弱。有些层面标准繁杂,指标过多,质量控制点不明确,难以传递和内化实施;有些层面标准维度偏少,难以体现建设内涵和质量要求。标准设置定性描述过多,缺乏具体、可测的量化指标。

(四)运行困境:质量改进螺旋的形似神非

五层面“8字质量改进螺旋”建设的科学性、覆盖面、可行性、实施情况及成效是职业院校诊改复核的关键内容[10]。相较于目标链和标准链打造以及信息化平台建设,螺旋的建立是诊改进一步深化的难点和重点[11]。高职院校各层面都提出了“8字质量改进螺旋”思路,但并未真正理解其精神和实质,未体现诊改的本质和要义,更没有真正落实到每项工作的诊改过程中。

一是诊改螺旋不明显,诊改内涵虚化。动态小螺旋的实时监测、预警和调整环节明显弱化,监测预警体系未充分发挥作用,静态大螺旋的激励、学习、创新、改进等环节缺乏实质性、校本化的内涵和措施,应付痕迹明显。诊改生成的结果和目标关联度不高,工作计划对诊改工作的核心要素聚焦不够。没有基于建设基础与发展目标间的差距确定诊改内容和重点,以科学设计质控点、设置预警值;诊断结论并不是依据信息系统数据分析而获得,而是人为地习惯性、定性找问题和阶段性总结工作,导致诊改螺旋建设和运行状态较差,后诊后改,对标性和及时性不足。

二是自我诊改制度和机制不健全。五层面诊改运行制度对诊改主体及其职责、诊改流程、诊改周期、诊改结果运用、激励与问责等并未明确,未建立目标修正机制。教师和学生层面的诊改运行机制尤其薄弱,学生管理队伍对学生诊改研究内化不够,对学生自我诊改指导不到位,学生个人诊改较为敷衍。某些院校1年小周期、3年大周期的课程和学生诊改周期违背了课程教学循环和学生成长周期规律。