基于“异地同构”鲁班工坊的课程建设

作者: 郝飞 闫虎民 钟平

摘要:由天津职业技术师范大学和埃塞俄比亚技术大学共同组建的“国际化三师型”师资队伍,以“异地同构”鲁班工坊硬件设备为平台,以EPIP为教学模式,进行了人工智能领域工业控制技术、工业机器人技术、机电一体化技术和传感器技术四门课程的建设,设计了真实的工程项目案例。通过“三阶段五层次”的培训模式,验证了“异地同构”一体化课程满足人才培养目标,成为培育国际化高端技术技能人才的新载体,为中国职业教育国际化发展提供了新思路。

关键词:鲁班工坊 ;异地同构;课程建设

中图分类号:G719 文献标识码:A 文章编号:1672-5727(2023)06-0024-06

作者简介:郝飞(1987—),男,硕士,天津职业技术师范大学工程实训中心讲师,研究方向为自动化控制技术、职业技术教育;闫虎民(1974—),男,硕士,天津职业技术师范大学工程实训中心高级实验师,研究方向为工业电气自动化技术;钟平(1981—),男,硕士,天津职业技术师范大学工程实训中心高级工程师,研究方向为工业4.0技术应用。

基金项目:2020 年天津市普通高等学校本科教学质量与教学改革研究计划重点项目“线上线下混合式工程实践 教育一流课程体系构建与研究”(项目编号:A201006601);2022年度天津市教育科学规划重点课题“‘鲁班工坊’对接合作国师资双语能力提升研究”(项目编号:BJE220012)

中非产业合作与职业教育对接是非洲鲁班工坊建设的关键。2021年由天津职业技术师范大学和埃塞俄比亚技术大学共同建设的鲁班工坊揭牌成立。天津职业技术师范大学以建设世界一流职业技术师范大学为目标,以非洲鲁班工坊建设为契机给出“天津方案”,为中国职业教育参与世界职业教育治理给出“中国方案”。在全球疫情发生后的这几年,为了不影响为非洲培养合格职教师资,国家级实验教学示范中心——天津职业技术师范大学工程实践创新中心的天津市技能大师工作室团队,承接了埃塞俄比亚鲁班工坊建设项目。团队从正式揭牌至今,以工程实践创新项目为引领,建成了基于“异地同构”方式的技术先进、行业领先、兼顾实际生产和训练教学的鲁班工坊教育培训硬件体系,即在天津职业技术师范大学和埃塞俄比亚技术大学分别建设的鲁班工坊具有同样的硬件体系。

团队以硬件体系为基础,以工程实践创新项目为模式,以实践应用为成效,研究并建设了基于“异地同构”鲁班工坊的课程体系,打破了时间和空间的界限,实现了为非洲国家的学员“隔空传送”知识与技能的目标,并且在中国培养的职教师资回到埃塞俄比亚可以无障碍将所学知识与技能快速有效传授给更多学员。这种中国特色创新课程体系通过与非洲国家分享,能够为非洲国家经济社会发展培养高素质创新型技能人才。

一、基于“异地同构”鲁班工坊的课程建设基础

(一)“异地同构”鲁班工坊建设方案

鲁班工坊是我国职业教育对外输出的一张亮丽名片,是建设职业教育命运共同体的具体体现。鲁班工坊的基本建设方案是:第一,由中方专家团队根据工程实践创新项目教学模式和先进的教学设备建设鲁班工坊硬件体系,然后以硬件体系为基础,科学设计、规划与建设鲁班工坊完整的课程体系;第二,让中国技术领先的硬件教学设备和特色职业教育师资队伍“走出去”,帮助非洲的大学完成鲁班工坊建设,包括场地氛围建设、硬件体系建设、课程体系建设及课程教学培训等;第三,让非洲的大学职业教育师资“送进来”,来到与非洲大学同样建设的中方鲁班工坊,在同样的课程体系中进行技术技能培训学习。

天津职业技术师范大学与埃塞俄比亚技术大学建设的鲁班工坊,在相同的硬件设备基础上完成基于“异地同构”方式的课程体系建设,这样在任何时间和空间维度下,极大地方便两地的交流合作,打破了异地培训存在的诸多障碍,为非洲职业教育体系建设夯实基础,满足非洲高技能人才培养要求,促进非洲工业技术、社会经济高质量发展。

(二)“异地同构”鲁班工坊课程建设基础——硬件设备体系

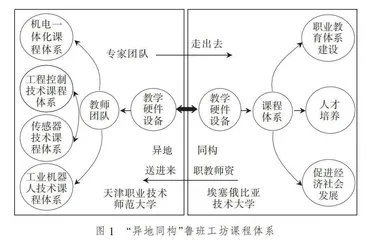

天津职业技术师范大学工程实践创新中心利用优势学科对接埃塞俄比亚技术大学人工智能领域的机械制造、电子与信息通信、电气电子技术三个本科专业,两地规划建设了同样的硬件设备,包括工业控制硬件设备、传感器硬件设备、机电一体化硬件设备以及工业机器人硬件设备。教师团队根据这些硬件设备建设相应的四门课程的具体课程体系,分别为工业控制技术课程体系、传感器技术课程体系、机电一体化技术课程体系以及工业机器人技术课程体系,如图1所示。

工业控制硬件设备是工业控制技术课程体系的基础,依据世界技能大赛工业控制赛项的硬件体系和规范标准进行建设,可以在真实工程环境中进行课程体系中的电气工程图纸设计、硬件工程标准装配、电气工艺配线、高端PLC技术编程、运动控制技术培训学习等;机电一体化硬件设备是机电一体化技术应用课程体系的基础,依据世界技能大赛机电一体化赛项的硬件体系和规范标准进行建设,可以实现在课程体系真实工程项目中机电模块组合、拆装、配线以及编程学习等,实现不同生产对象和生产工艺,打破传统设备的固定模式,让工程实践项目变得具有灵活性和创新性;工业机器人硬件设备是工业机器人技术课程体系的基础,依据世界技能大赛机器人系统集成赛项的硬件体系和规范标准进行建设,可以进行机器人示教编程、外围工艺装配、系统组网组态应用等,实现多种工业生产工艺,丰富了工程实践真实项目的应用范围,给学习者提供创新训练的机会;传感器硬件设备是传感器技术课程体系的基础,传感器课程体系不是一个独立的体系,而是作为工业控制技术、机电一体化技术、工业机器人技术课程体系的补充,是整个体系中不可或缺的一部分。

因此,鲁班工坊的硬件体系是课程体系建设的基础,具有多元化的特点,实现多项目、多标准、多工艺、多生产的技术技能融合,是课程体系工程实践创新项目教学模式的硬条件。

(三)“异地同构”鲁班工坊课程建设基础——工程实践创新项目(EPIP)

工程实践创新项目(EPIP)对应英文为Engineering、Practice、Innovation、Project,其内涵是“工程化、实践性、创新型、项目式”[1],四元彼此相通,环环相扣,体现的是从“真实完整”的“工程化”思维到“知技协进”的实践性底蕴,再到“激活创新”的创新型要求,最后到“名实合为”的项目式呈现的螺旋循环、开放发展的实践境界[2]。EPIP以企业真实工程项目需求为导引,在教学中以工程标准规范实践操作、产品验证,拓宽学生在真实工业生产项目中的专业视野,掌握先进真实的技术技能,激发学生的创新活力,最终解决工程实际生产问题,得到企业和生活真正需要的合格产品,体现技术技能的真实、创新、完整的特点。EPIP作为鲁班工坊课程的创新教学模式,提高了学生解决实际问题的能力,培育了学生精益求精的创新精神和工匠精神,是基于“异地同构”鲁班工坊课程实施应用的重要教学模式。

(四)“异地同构”鲁班工坊课程建设基础——国际化“三师型”师资队伍

鲁班工坊是中国职业教育开展国际化交流与合作的窗口,因此,建设国际化师资队伍是鲁班工坊课程体系顺利运行的基础保障。为确保埃塞俄比亚鲁班工坊正式揭牌后正常教学,天津职业技术师范大学结合课程体系实际情况,围绕EPIP教学理念、高端专业技术技能、世界技能大赛的真实工程项目、企业真实项目案例、进行双语授课等因素,建立了国际化“三师型”师资队伍。

国际化“三师型”师资队伍首要的是国际化,即具备专业的外语交流水平,可以顺利进行教学、生活、交流等活动;其次是“三师型”,即教师、技师、大师的一体化师资队伍。图2所示的是国际化“三师型”师资队伍组成结构,探索了具有特色的师资引进模式,构建了独特的师资发展保障体系,组成了具有鲜明特色的国际化一流鲁班工坊师资队伍,实现了培养国际化高端技能型人才的目标。

二、基于“异地同构”鲁班工坊课程建设

(一)“异地同构”鲁班工坊课程(体系)构建

“异地同构”创新方式离不开课程体系建设,包括工业控制技术课程体系、机电一体化技术课程体系、工业机器人技术课程体系以及传感器技术课程体系总计四门课程。鲁班工坊课程体系在运行过程中按照如图3所示的“三阶段五层次”培训模式进行工程实践创新项目的培训。“三阶段”具体就是:第一阶段是每门课程进行基础知识和基础技术技能的培训;第二阶段是进行专项培训,针对不同研究方向的学员进行公共技术技能培训,然后根据自身专业方向进行重点培养,参与不同方向的职业技能竞赛等;第三阶段是翻转教学培训,也可以称为特色教育实习,学员可以在教师的指导下完成教学方案的编写、教学过程的设计、教学视频的录制、教学模块的开发、教学课件的制作、教学训练、毕业设计等。这些阶段的培训在天津职业技术师范大学和埃塞俄比亚技术大学鲁班工坊环境下,以线下线上融合进行。“五层次”就是把整个课程体系分为五个层次进行工程实践创新项目的学习,进行层次等级递进式培训,让职业技能等级层次与工程实践创新项目难易程度相对应,具体为工程实践基本技术知识与职业资格初级对应、工程实践基本技能与职业资格中级相对应、工程实践专项培训与职业资格高级相对应、复杂工程实践项目与职业资格技师相对应、工程实践创新综合训练与职业资格高级技师相对应共计五个层次。整个课程体系建设让真实工程项目与企业生产工艺标准相对接,让本地培训教学与远程技术技能传递相连接,让线下一流课程与线上共享课程相融合,让仿真实践教学与硬件资源设备同功能,让世界技能大赛标准规范与课程实践生产工艺相对接。让学员在真实工程项目、典型生产任务中实践—理论—再实践,体现课程体系的知识性、技能性、职业性、工程性和创新性等,努力打造国际一流课程体系,培养合格的国际化高端技术技能应用型人才。

总之,课程体系构建完全以问题为导向,以学生为中心,解决参加培训学员存在的工程意识淡薄、工程实践能力不足、创新意识不足、缺乏工匠精神的痛点问题,不断根据真实工程项目拓展学生的创新思维,创新教师评价、学生互相评价、学生自我评价的方式,全面提升国际学生对专业技术技能的创新运用能力,激发主观能动的自学能力,为埃塞俄比亚培养合格的职教师资,促进非洲高端技术技能人才工程实践能力综合提升,打造一流标杆鲁班工坊。课程体系服务于双方的鲁班工坊,实现“异地同构”,都是基于“三阶段五层次”培训模式,贯穿EPIP内涵进行构建[3],如图4所示。

(二)“异地同构”鲁班工坊课程任务案例设计

“异地同构”鲁班工坊课程以任务驱动方式进行案例设计,采用进阶式分层次的培训方法,由基础到综合,由模块化实践任务和工程化综合项目组成,实现两地不受时间和空间维度限制的隔空学习。基于“异地同构”的埃塞俄比亚鲁班工坊硬件设备,以工业机器人系统集成为项目案例,融合工程化、实践性、创新型、项目式的EPIP教学模式,呈现出完整而又真实的工程案例情景,培育学员创新思维、创新技术技能的思维与运用。团队设计的基于“异地同构”的工业机器人系统集成工程化任务驱动教学案例,如图5所示[4]。案例设计任务一是从工业机器人技术发展与企业安全文化开始,导入工业机器人自动化系统的典型工程案例;案例任务二是工业机器人工程基础知识与技术技能认知;案例任务三是工业机器人集成技术工程实践训练,促使学员掌握工程训练所具备的理论知识和规范标准,通过工业机器人外围机电模块装配、维护与保养等基础工程实践训练,促使学员能够将理论与实践深度融合,有利于培养学生发现问题、分析问题和解决工程项目问题的能力,促进学生创新能力的提升发展;案例任务四是以模块化实践任务为引导,进行机器人系统集成工程案例的项目规划、组织、设计、实施的实践学习,通过解决四个真实情景任务完成工程化综合项目,达标企业岗位能力和综合工程素养;案例任务五主要是翻转课堂学习,学生自主设计一个综合性的创新项目,进行产品共享和自我评价,培养学生综合工程实践创新能力,解决工程生产实际问题,全面提高学员综合职业能力、创新能力,注重工匠精神、竞技精神的培养,最终实现德才兼备人才的培养要求。