新时代退役军人职业技能培训需求及其就业能力提升对策

作者: 赵学瑶

摘要:退役军人是我国人力资源开发的重要构成要素,职业技能培训是退役军人提升技能资本并实现向上流动的基本途径。研究采用文献资料法与问卷调查法,旨在调查退役军人职业技能培训需求状况,提出其就业能力提升策略。助力退役军人提升职业能力,可以构建符合其职业能力发展特点的职业技能培训模式并将其付诸实践。

关键词:退役军人;职业技能培训;培训需求;就业能力

中图分类号:G718 文献标识码:A 文章编号:1672-5727(2023)09-0015-06

退役军人是人工智能时代职业技能水平有待提升的重点群体。治理职业技能匮乏,需要探索建立一种符合退役军人这一特殊群体就业能力发展的职业技能培训新模式。那么,这种职业技能培训新模式的构成要素是什么?这种模式有哪些显性表征?如何构建这种职业技能培训新模式?这些问题成为各级政府和培训主体亟需破解的现实难题。本研究拟以技能形成与发展理论为学理依据,围绕“如何有效发挥线上线下教学优势开展高质量职业技能培训 ”这一议题,从培训需求、优势分析、项目设计、培训实施、效果推广五个方面展开论述,旨在从实践路径层面回答“如何提高退役军人职业行动能力”这一问题。

一、概念界说

何谓职业技能?学者们从不同的学科视域与研究范式提出自己的认识和理解。心理学研究者从技能形成的内在机制出发,认为“职业技能是在职业活动中,运用专业知识和经验,通过练习或实践而形成的行为方式”[1]。其本质是一系列程序化、规范化的实践行动路径。基于这一认识,笔者认为,职业技能是劳动者在长期职场工作实践中形成的实践知识与经验的总和,是高效完成某项工作任务的程序化指令与规范性动作。因此,面向退役军人的专项技能培训[2],是以企业需求和职业能力为导向,针对某一职业群的“定岗”式职业技能培训,是按项目管理要素与环节要求开展退役军人人力资源开发的社会活动。

何谓项目化培训?它是根据培训对象的学习特点和规律,借鉴项目管理模式,合理选择与灵活运用项目管理要素、环节,开展切合培训实际并能促进其技能形成与发展的教育活动。本文提及并使用的“项目化培训”[3]概念,是按照一定的社会或岗位要求,有目的、有计划、有组织地引导培训对象学习和掌握某项动作技能和认知技能,并实现其体面就业的活动。

二、数据来源与样本分析

(一)数据来源

2021年1月至10月期间,本研究团队在广州、东莞、深圳等地区的职业技能培训中心组织的退役军人职业技能培训班上对来自全国各地的退役军人学员进行了问卷调查。本次调查共发放问卷120份,剔除无效问卷,共回收有效样本85份,有效回收率70.83%。

(二)研究工具

本研究采用自编问卷,除人口学统计变量题目外,共设14个题目。本研究试图聚焦以下六个问题开展调查:一是退役军人参与技能培训的意愿如何;二是退役军人技能水平现状怎样;三是退役军人参与技能培训的动机是什么;四是退役军人技能培训需求方向在哪;五是退役军人对技能培训的组织安排有何期待;六是影响退役军人参与职业技能培训的因素有哪些。

(三)样本分析

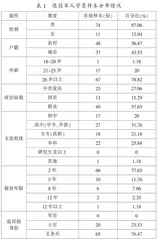

调查对象的基本情况如表1所示。参与问卷调查的退役军人学员中,男性学员占比较大,26岁以上学员占比较大,农村户籍学员占比偏大,文化程度普遍偏低。

三、实证分析

已有研究表明,测量退役军人的职业技能培训需求应重点关注就业发展、技能水平、参训意愿、参训动机、培训内容、培训方式、培训安排这七个关键问题。同时,需要特别说明的是,本研究中的未就业人群是一个狭义的概念,指退役之后短时期内未能及时进入工作岗位或因特殊原因尚处于待业、失业、拟升学、暂不就业的这类群体。

(一)就业发展

从就业现状看,超六成被调查者已实现就业。统计结果表明,64.71%的被调查者已稳定就业,25.88%的被调查者仍在待业中,7.06%的被调查者选择自主创业,2.35%的被调查者已失业。这表明过渡迷茫期之后,多数退役军人能快速适应社会节奏和找到适合自己的工作,但也有近三成的退役军人未就业。通过调研发现,未就业退役军人的主要问题是深度技能匮乏与岗位能力要求不契合,行业经验欠缺与职业标准要求不匹配,文化程度不高与就业学历要求不符。本文使用的“深度技能”指具有一定专业性的技术或专业领域中不断积累而形成的专业知识、技能和经验。

参与调查的退役军人中,超五成的被调查者为高中及以下学历,近八成的被调查者入伍服役两年。从教育背景和服役经历看,这一群体退役后,由于他们的深度技能欠缺、工作经验不足,加之近六成的被调查者来自经济发展相对贫困的农村地区,社会资源不足,这使得他们的职业选择较少,难以实现比较充分就业。从职业发展看,尽管这一群体的整体职业技能水平不高,但在历经短暂的职业迷茫期后,这一群体通常会采取“先择业后就业”的回应策略实现职业过渡。在职场上,他们凭借坚定的意志和坚韧的性格,能够在短时间内转换角色并融入社会,重塑自我和发现自我,科学而理性地规划好个体职业生涯。

(二)技能水平

通过调查发现,退役军人学员群体有一定的技能积累且其技能获得方式较为多元。在技能习得途径上,有27.1%的被调查者通过自学或工作经验积累获得职业技能,有24.7%的被调查者在职业学校获得职业技能,有17.7%的被调查者通过师傅传授获得职业技能,14.1%的被调查者通过政府或企业组织技能培训获得职业技能,另有16.4%的被调查者通过其他方式获得职业技能。同时,统计数据表明,有76.47%的被调查者表示其退役前身份是义务兵,有23.53%的被调查者表示其退役前身份是士官。这表明多数退役军人学员社会资本缺失,群体资本性资源总体贫乏。除了参加政府等公益组织举办的职业技能培训之外,可供他们选择的培训渠道也不多,尤其是有偿性职业技能培训,他们因培训成本问题通常也会望而却步,这也导致其职业技能提升效果不显著。另外,调查还发现,多数退役军人学员服役年限不长。在被调查者群体中,77.65%的被调查者的服役年限为2年,11.76%的被调查者的服役年限为5年,7.06%的被调查者的服役年限为8年,2.35%的被调查者的服役年限为12年,1.18%的被调查者的服役年限为12年以上。所以,相应来讲,这一群体参加系统专业技能训练的时长不足。这在一定程度上也限制了退役军人学员群体职业技能水平的进一步提升。

基于如上分析,可退役军人学员现有的职业技能状态特征如下。一是这一群体已经通过不同的方式获得特定职业技能,但其技能资本存量贬损。二是这一群体接受职业技能培训时长不足。随着技术革新引起的劳动力技能迭代更新,就业岗位对技能人才的能力要求不断提高,这一群体的职业能力与产业、企业就业技能要求不适应的问题凸显。主动参与职业技能培训,提升整体素质与技能水平,也就成为退役军人实现充分就业的必由之路。

(三)参训意愿

被调查者参训要求迫切且强烈。高技能水平和就业能力是劳动力维持生计并提高生活质量的主要手段。退役军人这一群体,因其深度技能不足致使职业技能水平与产业、行业就业岗位要求不适应。职业技能培训凭借其针对性强、实效性好、认可度高的特征,深受各级政府、用人单位、劳动者的青睐。对退役军人群体而言,他们更将职业技能培训作为提升就业能力与适应就业岗位要求的重要抓手,并表现出极为强烈的参训意愿。

在被调查者群体中,超九成的被调查者参训意识较强、意愿明显,愿意接受职业技能培训,并期望能通过培训提升自身综合素养和提高就业能力。但其参训行为缺失,实际参与广度、高度和深度不足。造成参训意愿与行为的偏差,主要原因是培训时间与工作安排相互冲突(详见图1)。统计结果表明,超六成的被调查者自退役后没有参加过政府部门举办的公益性技能培训项目,仅有近四成的被调查者参加过职业技能培训项目。这表明,职业技能培训的时间安排应符合退役军人的工作实际,同时应进一步优化职业技能培训模式。

(四)参训动机

被调查者参训动机明确。培训动机是获得新知识与经验,拓宽和完善原有认知结构和技能结构的第一推动力。退役军人有较高的政治觉悟和成就动机,他们非常明了参训的实际意义,学习目标性更加强烈。在对未来职业发展方向上,41.18%的被调查者倾向先进制造业,25.88%的被调查者选择收入高、工作时间自由的职业,23.53%的被调查者希望学技能成为技师,8.24%的被调查者更倾向于现代服务业,1.18%的被调查者有投身新型建筑业的志趣。这些数据进一步证实了退役军人参训动机强烈的论断。通过职业技能培训,他们希望在以下四个主要方面有所收获或得到提升:促进工作开展;提高动手操作能力;获取新知识和技能;获得职业技能等级证书。见图2。因此,有效性、实用性是各培训主体开展技能培训的出发点和落脚点。

(五)培训内容

参训内容选择切合工作实际。统计结果显示,在知识模块上(见图3),被调查者最希望获得无人机驾驶维修知识,其次为汽车驾驶维修,次之为安保消防、烹饪技术、智能营销(网络营销)、防暴恐教官、物业管理、直播运营、健康照护等模块的理论知识;在技能模块上(见图4),80%的被调查者倾向于接受实用技能培训,4.71%的被调查者有接受创业技能学习的意愿;在能力模块上(见图5),被调查者最希望提升的能力依次是职业能力、创业能力、管理能力、认知能力等。总体上看,被调查者需求的多为实用性较强的学习内容。这种内容选择,符合退役军人的工作实际。

(六)培训方式

被调查者的培训方式偏好差异显著。参与调查的退役军人普遍认为学校或培训机构开展培训是最有效的技能提升手段,其次分别是校企联合培训、线下专家讲座与经验分享、远程网上课程学习。详见图6。这表明,应采取多样化的职业技能培训方式,坚持理论学习与实际操作相结合,坚持线上自主学习与线下集中讨论相结合,既有专家讲座、案例分析,又有集中授课、小组讨论,还有角色扮演、示范讲解,以满足培训对象的个性化差异学习需求。

(七)培训安排

被调查者较关注时间安排。调查结果表明,近八成被调查者倾向于接受周末或者脱产进行职业技能培训。之所以选择周末或脱产,可能是因为他们忙于生计,没有时间参加培训。也可能是工作日期间请假参加培训,用人单位会扣工资或仅发生活补贴和基本工资而没有绩效工资。这种情况时常发生在二元劳动力市场上。在二元劳动力市场,企业工人工资低、待遇差、晋升渠道不通畅、制度不规范、工作环境差、工作不稳定等。退役军人的技能水平低、工作经验不足,属于低技能劳动力范畴,他们迫于维持生计需要不得不暂且进入二元劳动力市场,从事简单、机械化流水线的线性工作,以维持生活用度。基于此,若培训安排在工作日时间,尽管退役军人有强烈的培训意愿,对培训后获得预期效益也有着较高期盼,普遍认为参训对自身技能提升有正向促进作用,但他们更多要先解决温饱问题后再能关注发展问题。这表明契合培训对象的时间安排是最贴近他们实际需求的。

四、研究结论与对策建议

(一)研究结论

无论是已就业退役军人群体,还是未就业退役军人群体,他们普遍认为职业技能培训是提升就业能力和促进就业的重要手段。这一群体的职业发展目标明确,参与职业技能培训的意愿强烈、动机明显,但实际参与培训的人数不多。造成上述情况的原因是退役军人群体的生活压力和工作压力,他们没有空闲时间参加除工作之外的其他技能提升培训活动。如有机会参加培训,他们最期待的培训收获是职业能力提升,能接受的时间安排是周末或脱产培训,倾向于职业技能模块内容,更期盼线下集中学习与实际操作。

在人工智能时代,如何应对人工智能引起的劳动形态变迁与职业技能要求变化?这已成为退役军人必须正确面对的时代困惑与发展难题。因为在这个时代,单一的工作技能已经难以适应职业岗位要求。从产业人才需求看,产业需要掌握基本数字技能[4]等通用性技能,具备完成某项工作任务的专业技能以及从事某种职业活动所需的特定能力的高素质技能人才。因此,结合劳动力市场需求与企业岗位要求,开展针对性强、实用性好、有效性大的职业技能培训势在必行。在开展技能培训时,项目设计要符合退役军人认知实际,项目实施应适应退役军人工作安排。

(二)对策建议

1.理论框架设计