区块链技术赋能新型职业农民职业技能培训体系构建研究

作者: 杨苗

摘要:在探究区块链发展历程、架构模型、关键技术和分析新型职业农民培育现状及存在问题的基础上,以区块链作为技术支撑,构建新型职业农民职业技能培训体系,并提出具体实施方案,进一步提高新型职业农民职业技能培训的精准性与实效性,为农业现代化建设提供坚实的人力基础和保障。

关键词:区块链技术;新型职业农民;职业技能培训体系

中图分类号:G710 文献标识码:A 文章编号:1672-5727(2022)06-0024-07

作者简介:杨苗(1995—),女,天津职业技术师范大学职业教育学院2019级硕士研究生,研究方向为职业技术教育学。

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确提出,“坚持农业农村优先发展,全面推进乡村振兴”[1]。现代农业发展关键在人,培育新型职业农民就是培育中国农业的未来。新型职业农民作为新型农业经营主体不可或缺的组成部分,应被纳入国家教育培训发展规划之中,通过大力实施新型职业农民培育工程和农村实用人才培训计划,不断激发新型职业农民自身活力,推动乡村人才振兴。区块链是21世纪一项革命性的新技术,具有去中心化、透明可信、防篡改、可追溯的特性。基于区块链技术构建新型职业农民职业技能培训体系,为其提供智能高效的教育培训以及全程化的跟踪指导,增强农村内生发展能力,激发农业农村发展活力。

一、区块链技术概述

(一)区块链发展历程

区块链是一种由多方共同维护,通过密码保证传输和访问安全,来实现数据一致存储、难以篡改、防止抵赖的分布式账本技术。主要经历了3个发展阶段[2]:

1.区块链1.0:数字货币时代

以比特币为代表,区块链是比特币的底层技术。区块链技术实际上是作为针对中心化问题带来的一系列短板的解决方案而出现,通过实现以比特币为代表的可编程货币而引发众人关注。

2.区块链2.0:智能合约时代

以智能合约为代表,实现可编程金融。完成智能合约的以太坊是区块链2.0的核心代表。以太坊构建的区块链依靠其可追溯、不可篡改等特性形成了全网共识的信任基础,为智能合约提供可执行环境,实现合约的自动化、智能化目标。

3.区块链3.0:超越货币的应用阶段

随着区块链技术的发展,逐渐覆盖到人类社会的全部生活,包括教育、司法、医疗、供应链等各领域。区块链的应用落地,将服务于社会并推动整个社会进步。

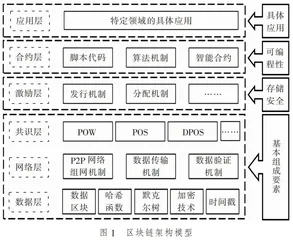

(二)区块链架构模型

区块链是由数据层、网络层、共识层、激励层、合约层和应用层组成的自下而上的架构模型(见图1)。数据层包含储存数据的区块、时间戳、默克尔树、非对称加密技术和哈希算法等。网络层包含P2P组网机制、数据传输机制和数据验证机制,通过对等网络形成分布式系统,数据经过多数节点验证进入区块链。共识层封装了各类共识算法,解决“记账”主体与“记账”方式的问题,比较典型的共识算法有工作量证明(POW)、权益证明(POS)、股权授权证明(DPOS)等。数据层、网络层和共识层是区块链技术的基本组成要素。激励层采用发行和分配机制鼓励各节点积极参与数据信息的安全验证,通过奖惩分明的激励机制来加强区块链数据存储的安全性。合约层通过脚本代码、算法机制及智能合约,使区块链具备可编程特性。应用层封装了区块链在特定领域的具体应用。

(三)区块链关键技术

第一,分布式账本技术。区块链变革原有处理方式,由“一元”向“多元”转变,通过建立分布式节点间的信任机制,形成去中心化的数据系统。以点对点传输的方式,使不同节点间可同时交易,实现数据多节点复制与储存,避免因某一节点数据受损而影响系统的正常运转,从而实现数据的永久保存。

第二,非对称加密算法。非对称加密算法需要两个密钥进行加密和解密,即公钥和私钥。公私钥为一对,用公钥对数据加密,对应私钥进行解密;用私钥对数据加密,对应公钥进行解密。非对称加密算法保证数据的不可篡改,提高信息传输的安全性[3]。

第三,共识机制。共识机制是区块链的核心技术,决定“记账”问题,涉及主体、方式等。所谓共识机制,即在一个时间段内对事物的前后顺序达成共识的一种算法。只有达成共识的节点超过51%时,交易方可生效,确保数据真实可靠。

第四,时间戳。时间戳即该区块数据产生的时间,通过为每组数据烙上时间码,确保区块的时序性,使每个区块的数据防篡改、可追溯。

第五,智能合约。区块链通过脚本代码来构建智能合约,将纸质合约数字化、代码化。在满足触发条件时,智能合约会根据预设逻辑来执行相应程序。如自动售货机,客户需要选择商品并完成支付,这两个条件都满足后售货机就会自动吐出相应货物。

二、新型职业农民培育现状及存在的问题

农业是以土地资源为生产对象的部门,是通过培育动植物产品从而生产食品及工业原料的产业[4]。广义农业包括农林牧渔副五种产业形式;狭义农业专指种植业,包括生产粮食作物、经济作物等农作物生产活动[5]。现代农业指运用现代科学技术和生产管理方法,对农业进行规模化、集约化、市场化和农场化的生产活动。

新型职业农民是指以农业为职业、具备相关专业技能、以农业生产经营获得收入、达到相当水平的现代农业从业者,主要分为生产经营型、专业技能型、社会服务型三类(见图2)。新型职业农民与传统农民的差别在于,前者是主动选择的“职业”,后者是被动烙上的“身份”。新型职业农民已逐渐成为推动现代农业发展的主导力量,要不断壮大新型职业农民队伍,强化人才支撑作用[6]。

(一)新型职业农民培育现状

1.队伍规模不断扩大,地区发展不均衡

截至2017年底,全国新型职业农民总量已突破1 500万人[7]。随着时间推移,目前总量基本超过2 000万人,但地区间发展不均衡现象凸显。《2017年新型职业农民发展指数》显示,我国东北地区和中部地区发展指数分别为0.448 5、0.449 5,新型职业农民发展程度较高;西部地区发展程度较低,发展指数为0.424 4[8]。由此可见,我国新型职业农民发展程度由东北向中西部递减,经济发达地区发展程度明显高于经济欠发达地区。

2.组织化程度较高,周边带动能力强

新型职业农民广泛加入农民合作社,与农业企业建立联系,组织化程度提升。他们的作用发挥十分明显,对周边农户起到辐射带动作用,大力推广新理念、新技术,不断壮大新型农业经营主体,创新发展农业经济,积极带动贫困农民脱贫致富。

3.厚植农业发展根基,多举措凸显育人特色

一是培育对象来源多元,包括务工返乡人员、退伍军人、大中专毕业生等新生力量。二是高度的规模经营,农产品销售总额高,土地经营规模不断扩大。三是绿色农业发展程度高,畜禽粪便、秸秆和农膜的资源化利用率高[9]。四是充分利用互联网。网络直播带货的营销模式在农业生产销售活动中出现并兴盛起来。

(二)新型职业农民培育存在的问题

1.顶层设计与目标定位不协调

首先,从政策执行情况看,我国不断完善新型职业农民培育政策体系,但实际培育工作依旧缺乏针对性和实效性,缺乏有效的配套政策,惠农政策落实存在偏差。其次,有关新型职业农民的法律体系不健全,其合法权益难以保障。最后,培训补贴的利用效率难以保障,容易出现“错发”“少发”“漏发”的现象,导致培训效果不理想。

2.培训机制与提质培优不同步

一是培训精准程度总体不高。职业农民培训时间一般为15~90天,属于短期培训,难以满足不同区域、不同类型的新型职业农民在实际农业生产过程中的需求,与现代农业加快推进新型农业经营主体蓬勃发展的需要不适应。二是培训形式和内容单一。主要以集中培训为主,采取“填鸭式”教育,部分培训课程脱离农民生产生活实际,缺少专业的技术指导和示范教学,缺乏直观性,可操作性差。三是培训师资不足。新型职业农民培育需要理论扎实、技术过硬、经验丰富的教师作为支撑,目前培训机构的师资大多为兼职教师,在培训过程中针对性不强,实效性差。

3.区域资源与效益发挥不适应

当前,在城乡发展进程中,农村地区处于相对弱势地位,经济发展区域性失衡,导致部分贫困地区、特别是深度贫困地区的培训资源匮乏,公共设施和公共服务滞后,培训经费投入不足等问题出现,从而影响新型职业农民培育水平的提升,拉大区域间农业经济发展差距,部分区域新型职业农民队伍建设滞后于整体发展步伐。

4.农民素质与现实需求不匹配

首先,农民的整体文化素质不高。目前,我国大部分地区的农民以初等教育水平为主。由于他们文化素质不高,导致在接受新理念、新知识、新技能的难度大大提升。其次,农业现代化要以现代科技为重要抓手,加速转型进程。我国大部分农民务农以经验为指导,承袭老一辈的农业生产经验,较少接触新兴科技,科技素养薄弱,难以开拓创新。最后,大部分农民思想较为封闭保守,接受新鲜事物能力较差,他们安于现状,墨守成规,以解决温饱问题为目的开展农业生产活动。因此,他们对新型职业农民培训的参与度不强,“职业”观念较差,固守农民“身份”。

三、区块链技术赋能新型职业农民职业技能培训体系构建

新型职业农民职业技能培训体系覆盖范围广,涉及多主体、多种类、多任务、多成果,需要全程留痕和信息储存。区块链技术具有去中心化、防篡改、可追溯等技术特点,与新型职业农民培训具有较高适配性,新型职业农民职业技能培训系统将是区块链技术的一个可供开发的应用场景。基于区块链技术构建此培训系统,使该体系多主体间的交易更加高效便捷,优化资源配置,提升培训体系的运作效率。

(一)主要参与主体的职能定位

目前,新型职业农民培育体系呈现“一主多元”的特点,形成了以各类公益性涉农培训机构为主体、多种资源和市场主体共同参与的教育培育体系[10]。在此培育体系中,各类培训机构、市场主体处于主导地位,受训者处于从属地位,反映出目前新型职业农民培育体系缺乏针对性,难以满足实际需求,使培训效果大打折扣。基于区块链技术构建的新型职业农民职业技能培训体系是一个去中心化的架构,政府、培训服务者、受训者、职业技能鉴定机构等为主要参与主体。每个主体是区块链中的一个节点,在智能合约的约束下,两两之间自由交易(见图3)。各参与主体的主要职能定位如下。

第一,政府是制度制定者、培训过程监管者。政府部门制定新型职业农民培训的相关配套政策,并在智能合约中形成相应的预设逻辑,使其成为数字化“合约”。此外,针对培训过程中的不合理现象,政府部门需进行严格管控,来进一步净化培训环境,提升培训质量。

第二,培训服务者是培训实施者、资源开发者。培训服务者包括涉农院校、科研院所、农广校、农业企业、农技推广机构等多个公益性涉农主体[11]。这些主体间可自由交易,进行资源共享,及时更新培训内容,采用多元化的培训方式进行教学,以需定培,增强培训的针对性和精准性,提高培训水平。同时配置职业指导师,在受训者准备就业时提供相应的就业指导服务,动态化管理受训者就业情况,提高技能培训与市场需求的适配性。

第三,受训者是学习者、培训服务购买者。受训者要通过严格遴选,根据不同类型的新型职业农民进行针对性培训,可优先遴选建档立卡贫困户。同时,可把农村创业兴业的农民工、中高等院校毕业生、退役士兵、科技人员等作为发展对象,把接受中、高等职业教育的农民和涉农专业在校学生作为培养储备对象[12]。

第四,职业技能鉴定机构是技能鉴定者、培训效果评价者。该主体主要对受训者的职业技能水平进行鉴定,颁发职业技能证书或职业资格证书,并在区块链的资格认定系统中留档存证。同时,职业技能鉴定机构以第三方身份介入,客观地对新型职业农民培训工作进行评价,提出合理化建议,不断优化培训效果。

(二)培训系统架构模型

笔者以区块链基本架构模型为基准,构建新型职业农民职业技能培训系统(见图4),涵盖注册登记系统、在线学习中心、资格认定系统、资源开发中心、学分银行、在线交易系统、职业指导系统、监管系统在内的8个子系统。其中,注册登记系统、在线交易系统和监管系统由政府管理;在线学习中心、资源开发中心、学分银行、职业指导系统由培训服务者管理;资格认定系统由职业技能鉴定机构管理。政府部门对各系统有监管权力,以规范培训过程。