高职院校专业群的组群逻辑、问题表征与发展方略

作者: 李神敏

摘要:“双高”建设是高职院校强化类型教育特色,实现高职教育高质量发展的重要载体与主要路径。高职院校建设高水平专业群,重点在于服务区域经济发展与产业转型的现实需求,构建高质量专业群,需厘清其中的产业结构逻辑、岗位需求逻辑与知识统整逻辑。对此,文章以广东省14所“双高”院校为研究对象,探讨高职院校专业群的组群逻辑和问题表征,从优化专业群内部专业布局、统整专业群课程体系及提高专业群与产业集群的适应性等方面为高职院校构建专业群提出有效的发展方略。

关键词:高职院校;专业群;组群逻辑

中图分类号:G718 文献标识码:A 文章编号:1672-5727(2022)11-0046-06

一、问题提出

作为高等教育的重要组成部分,高等职业教育肩负着为社会各行各业的生产、制造、管理、服务等提供高素质技术技能型人才的重要使命。2019年,教育部、财政部联合印发《关于实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划的意见》(“双高计划”),致力于建设一批具备中国特色世界水平的专业群,以强化职业教育类型特色,促进职业教育高质量发展。广东省地处于湾区腹地,职教实力和规模居于全国前列。随着广东省十大战略性支柱产业集群与新兴产业集群的顺利推进及广东省数字化转型工作的顺利展开,人力资源是广东省各项战略任务顺利开展的重要保障。依据教育部公布的第一轮“双高计划”建设单位可知,广东省共有14所高职院校入围全国首批“双高”院校建设计划,其中高水平建设单位5所,高水平专业群建设单位9所。然而,实现“双高计划”的建设目标不仅仅在于实现院校内部专业的调整与重组和外部产业的沟通与衔接,更在于以专业群的构建突破院校治理方式与发展方向。基于此,本文拟从广东省14所“双高”院校入手,明晰专业群建设的组群逻辑,剖析专业群组群的症结所在,并为高职院校构建高质量专业群提出切实的发展方略。

二、高职院校专业群的组群逻辑

专业群的组群逻辑反映群内专业的本质联系,揭示专业群组建的客观规律,基于专业群内部与外部的发展,专业群具有多重组群逻辑。但究其根本,专业群的组建在于衔接产业链、岗位链与知识链,实现内部人才培养与外部岗位需求的无缝对接。发挥专业群与产业集群的“群聚效益”,彰显专业群建设的应有诉求。

(一)产业结构逻辑:基于产业链组建专业群

职业教育与产业发展的互动逻辑是教育界与产业界长期探讨的问题,深刻影响社会经济发展与高素质技术技能型人才的培养质量,而专业群是沟通职业界与产业界协同发展的桥梁。“产业链”源于生态经济学,可分为纵向的供需链与横向的协作链在特定的产业环境中形成相互关联、相互区别、相互依赖的产业关联秩序。基于产业链组建专业群的组群逻辑,即围绕产业供需链与产业协作链,形成专业与产业、专业群与产业链的有效对应。专业群与产业链存在三种对应关系:一是专业群与区域重点产业链的有效对接。以产业向产业集群的转变作为组建专业群的核心依据,融合群内相关专业,加强专业间的联结性,促进专业群与产业链的对接,推动专业群与产业集群的联动发展。二是依据产业链实现专业群内部各专业的多元组合。其中,以“核心专业为依托,相关专业共发展”的原则对专业群内外各专业资源进行有效的整合,在自身专业发展的同时带动若干相近专业的发展,发挥核心专业的统领与辐射作用,促进群内专业资源的互联共享。三是以职教集团作为专业群发展的合作平台[1]。19世纪70年代德国医学家德贝里提出“共生”概念,即社会是由多元系统相互联结、协同演进的过程。职教集团可有效整合来自政府、行业协会、企业等社会资源形成共生单元,能够有效反映专业群与市场、产业、岗位的需求,丰富专业群内部的专业建设,与共生单元内部各成员间形成多类型的合作模式,满足企业对各类人才的用人需求,使专业群汇集技术资源与人才资源,提高专业群满足产业链的发展需求。

(二)岗位需求逻辑:基于岗位群组建专业群

从语义上理解,“岗位群”即指由各职业岗位群体组合成的职业系统,或以某一岗位为中心与其岗位性质相似的职业组成的岗位集合。基于岗位群组建专业群,即进一步明确专业群服务于特定职业岗位,以岗位人才需求为依据组建专业群。以广东省新一代电子信息产业链为例,通过电子信息工程技术、物联网应用技术、应用电子技术等相关专业组建电子信息产业专业群。以专业群对接岗位群需要为主构建与岗位群相适配的核心专业,并以核心专业衔接群内各专业促进岗位技术取得进一步的突破,专业群对接岗位群已成为构建专业群的原则之一。明晰专业群对接岗位群需求的组群逻辑需要厘清以下两点:一是专业群需要精准对接区域岗位群。一方面,职业院校需要精准施策,依托岗位培养人才,即结合企业岗位需求,设置人才培养标准,进而指导人才培养工作,这是由传统的单一岗位能力转向复合型岗位能力培养。另一方面,需要实现专业群与岗位群的精准对接,破除传统的核心岗位与边缘岗位之说,确定专业与岗位的紧密联系。二是以岗位为需求动态调整专业群的课程内容与结构,群内课程体系体现不同岗位的需求,合理调整专业公共课、基础课、实训课等。专业群组建的岗位逻辑除了在育人层面需要与企业岗位紧密对接外,企业岗位的管理、技术升级、生产调整等各方面都要与专业群保持紧密的联系,专业群契合岗位需求的动态调整亦可推动企业岗位管理、技术更新等要素的升级调整[2]。

(三)知识统整逻辑:基于学科群组建专业群

学科作为知识固着点与生长点,在知识体系构建中发挥着至关重要的作用。美国高等教育学者伯顿·克拉克(Burton R.Clark)指出:学科是构成知识的原理,而知识的专业化则是构成其他一切知识的基石[3]。随着学科制度在历史时空的不断演变,现行学科分类逐渐细化,学科间隙分明在一定程度上弱化学科间知识的融合,形成学科间的“知识壁垒”。在“双高”建设背景下,以学科群组建专业群的多学科知识组群逻辑可聚集不同学科,发挥学科间知识共享功能,鼓励学科交叉实现群组知识的衔接与创造。关于学科群该如何组建以契合专业群的发展,学者许四海指出,可确立某一共同领域的学科为中心,聚集一定数量的相关学科,组建适应科技发展、社会进步及国家需要的学科群体[4]。依据此观点,以学科群组建专业群,聚焦到某一专业领域并关注学科群与外界的联系,这属于学科群组建专业群的外部逻辑。而反观学科群内部的知识联系,学科交叉、知识融合、知识创造等则属于学科群组建专业群的内部逻辑,学科群的内部逻辑在于产生新的知识,其中以学科知识为基础,外部需求为依据,打破学科知识的壁垒,遵循学科知识发展的逻辑与规律,寻求学科内部的价值秩序。在专业群建设中,学科群的功能在于汇集知识资源,学科群与专业群的联结关系更密切、协同程度越高、交叉复合与融合协作的知识体系是专业群紧密对接产业链、职业群的内外部逻辑需求。

三、“双高”院校专业群构建的问题表征

(一)集而不强:“双高”院校部分专业群内专业构成尚需调整

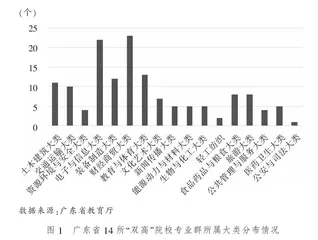

“专业群”并非是一个新概念,从相近论视角出发,专业群即由两个或多个专业性质相似的个体专业组合成专业集合体,强调各专业的相似性。而从合力论视角出发,专业群的组建则强调教学资源的汇聚与重整,强调群内资源效益的最大化。广东省共有14所高职院校入选“双高计划”第一轮建设单位名单。从入选高职院校的地域分布来看,深圳市2所,广州市9所,东莞市、佛山市及中山市各1所。依据广东省教育厅公布的第一批、第二批省高职院校高水平专业群拟立项名单可知,各高职院校的专业群立项数多、专业覆盖面广。参照2021年教育部颁布的《职业教育(高职)专业目录》,广东省14所“双高”院校共立项的91个专业群,共覆盖17个专业大类,整体覆盖率为91.7%。各专业群覆盖专业大类情况如图1所示。各专业大类隶属专业群数量不一,其中建设数量较多的为电子与信息大类、财经商贸大类及教育与体育大类三大类专业。高水平专业群构建是“双高计划”建设的重要组成部分,并为高职院校重塑院校治理奠定坚实的基础。从广东省14所“双高”院校专业群内的专业设置情况分析可知,部分专业群内专业设置同质化现象明显,导致专业群特色不足,集群优势不显著,具体情况如表1所示。从专业重复布点数分析,物流管理布点数为14个、机电一体化布点数为12个、电子商务布点数为13个,“双高”院校专业群建设依然存在专业布点同质化现象。其中,以电子商务专业为例,各院校在培养目标、课程设置及就业领域均存在雷同现象。专业布点同质化现象严重将加剧教育资源的浪费,并提高区域的就业难度。此外,专业群的组建并不是专业间的简单组合,部分专业群组建的逻辑关联度较低,如跨专业大类组群、跨院系组群、跨学科组群等导致专业与专业间联系程度低,院系跨度大不能从真正意义实现专业群内资源共享。

(二)合而不深:“双高”院校专业群课程体系尚需重构

课程体系的构建是专业群组群的核心环节,“双高”院校专业群课程体系的构建应成为院校专业群内涵式发展的重要切入点[5]。传统专业的课程体系由公共基础课与专业课两大模块构成。随着专业群的构建,原有课程体系间的间隔应被逐渐打破,形成联结紧密的专业群共享课程。分析广东省“双高”院校课程设置可知,大部分“双高”院校课程均依据各学院、各专业独立设置公共基础课与专业课两类,专业课程独立设置的单一逻辑思维尚未打破,未凸显专业群内部“课程集群”的特征。而部分“双高”院校基于专业群在课程设置上做出重整与优化,设立专业群平台课实现专业群内各专业课程资源共享。以广东省某院校物流管理专业群为例,群内由物流管理、电子商务、跨境电子商务及市场营销共四个专业组成,群内专业共享专业群平台课由心智与行为模式提升、职业生涯策略规划、零售数据分析、市场营销实务及开店五门课程组成。从表2所示可知,物流管理专业群平台课以“市场营销”“开店”“零售数据分析”等偏公共实践性与理论性的课程为主,各专业间具有共性的核心课程如“新媒体营销”“大数据营销”“市场调研”“国际物流业务管理基础”等尚未组建专业群平台课。虽然在横向上各专业课程做出一定的整合,但限于公共基础实践课及理论课的整合,并未形成核心课程网络化的衔接共通,横向上的课程衔接并未实现真正意义的课程集群效应,核心课程间依然处于独立发展的状态,缺少有效的信息交流与课程资源的互用互享。

(三)融而不适:“双高”院校专业群与产业集群适应性尚待提高

“双高”院校专业群建设在于突出专业群服务地区产业发展,实现人才培养和产业需求的精准对接。提高专业群与区域产业发展的适应性是衡量专业群服务区域产业需求的重要指标。从产业发展态势分析,广东省14所“双高院校”专业群立项名单中财经商贸大类、电子与信息大类及教育与体育大类专业群立项占比数较大。专业布点数同质化现象严重,与现阶段广东省发展战略性支柱产业集群和新兴产业集群存在一定的错位,其中涉及的绿色石化产业、现代轻工纺织产业及高端装备制造产业等产业集群发展却缺少与之相对的专业群,不适应区域产业整体态势的发展。从人才培养的视角分析,专业设置是高职院校顺利开展人才培养的基本单元。现阶段,伴随着物联网、人工智能、云计算为代表的新一轮技术革命兴起,传统产业逐步向数字化转型。高素质技术技能复合型人才需要融合学科间的专业知识与专业技能,促进学生专业知识与技能体系的综合化发展。复合型人才培养与传统的精细化、单一化人才培养形成显著区别,专业群的构建在一定程度上可缓解人才培养过于精细化的问题。由广东省某“双高”院校专业人才培养方案可知,各专业人才培养方案在培养目标、培养规格、课程设置及教学进程总体安排上均由各二级学院独立规划,难以满足对复合型人才的需求。显然,“双高”院校专业群是围绕某一产业结构或某一产业集群的实际需求而组建,在人才培养方案上也应契合专业群及产业发展,提高专业群与产业发展的整体适应性。

四、高职院校专业群构建的发展方略

“双高计划”是我国高等职业教育实现由高速度向高质量发展的重大战略,为高职院校提供了内涵式发展的新契机。在推进高水平专业群建设过程中,需破除专业群建设在专业布局、课程体系构建与区域产业发展适应性等方面的问题症结,引领专业群建设的可持续发展。

(一)调整专业群内部专业布局,促进专业群内外部资源共享

专业群是一组结构互补、资源共享的专业集合体。专业群内部专业布局的科学性与合理性是衡量高职院校专业群服务区域发展与整合校内资源的重要体现。对此,为优化高职院校专业群内专业布局,促进群内资源共享,提出以下发展策略。

1.有序调整院校专业结构,彰显院校组群特色

专业群具有开放性与动态性,构建高职院校专业群不仅需要应对外部产业变革带来新的人才诉求,亦要在专业群内部实现专业结构的动态调整,彰显专业群的组群特色,实现专业群内部教育资源的共建共享。调整院校专业结构的目的在于聚焦专业群内部的稳定发展和提高专业群与外部环境的适切性。提高专业群可行性,既要保持院校特色专业发展的稳定性,凸显院校的专业底蕴,亦要根据区域经济产业结构调整对专业群内专业规划和专业布局做出适当的调整,实现专业群与区域发展的同频共振。通过有序调整专业群内的专业结构,保证专业群内部专业结构布局的可持续发展[6]。