基于“语商融合”的高职院校商务日语人才培养改革研究

作者: 杨维波 杨林生

摘要:专业认知的偏差造成了人才培养呈现出明显的“语商分离”现象,已成为当前高职院校商务日语专业所面临的关键问题。借鉴CLIL模式,推进“语商融合”人才培养改革,一方面要创新培养方案,构建“语商融合”的培养目标、课程体系、育人机制;另一方面要开展教学改革,推行“语商融合”的教学方式、教材建设、实训教学。通过“语商融合”人才培养供给侧改革,使学习者获得语言和商务的双重能力,培养出真正符合中日经贸发展需求的商务日语复合型高技能人才。

关键词:高职院校;语商融合;商务日语;人才培养;综合改革

中图分类号:G712 文献标识码:A 文章编号:1672-5727(2022)12-0046-05

中日是亚洲两个互为邻邦的最大经济体,中国倡导的维护世界多边自由贸易体系与日本提出的“世界自由贸易旗手”不谋而合[1]。随着中日韩自贸区的推进,基于中日双边经贸关系发展而产生的对商务日语专业人才的需求,还将会呈现出持续增长之势。商务日语是继商务英语之后,我国高职院校开设的第二大商务外语类专业。高职院校商务日语专业旨在培养既通晓日语,又具有较强的对日商务操作能力的高素质、复合型技术技能人才。虽说日语沟通和商贸业务两方面能力对商务日语专业毕业生均不可或缺,但在现实中,并没有将语言学习真正融入商务技能当中去,形成了日语知识与商务技能两张皮的现象,导致学生两方面能力,尤其是对日商务技能培养效果并不理想。因此,如何对接中日经贸市场需求在人才培养中突显自身特色,已成为高职商务日语专业亟待解决的问题。借鉴国际语言学界备受推崇的“内容与语言融合型学习”(Content and Language Integrated Learning,CLIL)的“双聚焦”人才培养模式[2],笔者提出通过“语商融合”人才培养改革,实现市场对商务日语人才的规格需求。

一、高职商务日语专业人才培养语商分离问题及其解决之策

在高职院校商务日语专业人才培养过程中,将“商务”和“日语”视为一对矛盾的现象并不鲜见,已成为当前商务日语专业建设面临的关键问题,须寻求破解之策。

(一)语商分离的现实状态

从语言学角度来看,商务日语归属于社会应用语言学范畴,是以实践应用为导向的语言系统。基于经济发展的商务日语专业人才培养不同于基于语言习得、文学鉴赏的日语语言文学专业人才培养,传统的以语言学习、文化交流、文学评鉴为主的教学内容,已无法满足商务日语专业人才培养的需求。固然,扎实的日语语言功底是商务日语专业学生未来工作的基础,日语听、说、读、写、译等语言能力的欠缺,势必会影响学生的职业发展。然而,从专业化角度来看,日语是商务日语专业学生未来从事对日商务工作的语言工具,如果商务技能缺失,也势必会影响语言沟通的效果和对日商务活动的开展。因此,与商科专业或其他商务语种专业的学生相比,商务日语专业学生的优势在于他们的日语交际能力和对日商务能力,两者缺一不可。然而在现实中,高职院校商务日语专业的语言和商务教学各自为营、相互割裂。这种语商分离的现状,造成学生语言和商务技能培养严重脱节,相对于学生日语知识培养的重视程度则远超商务技能提升。

(二)语商分离的认知因素

调研发现,高职院校商务日语教研室教师基本毕业于日本语言文学专业,他们有一种较为普遍的观点:商务日语专业的学生在校期间就是学习日语,毕业入职工作一段时间后商务技能自然就学会了。可见,有相当一部分教师并未真正认识到商务外语所具有的“职业话语和专门用途的特点”[3]。另有一些日语教师并非轻视学生商务能力的培养,但他们的苦衷是:零基础的学生能在有限的学时里打牢日语基础已相当不易,更遑论商务能力的培养了。教师这种对商务日语专业定位认知的偏差,导致不少高职院校在进行招生宣传时实际上是将“商务日语专业”当作“日语专业”进行介绍,弱化甚至是忽视了专业本身应有的商务元素,传递给报考的学生一种错误认知。这样,学生入学后,也会把主要精力放在日语学习上,甚至认为商务类课程并不是商务日语专业课,而是一种可有可无的“副课”。从另一个角度来看,商务日语专业的商务教师认知偏差其实也是根深蒂固的,他们通常既没有日语基础也没有意识到面向商务日语专业学生的商务课程教学应该有其自身特色。教师和学生对商务日语专业认知的偏差,造成了对商务知识和技能的排斥,也导致了对日语语言学习和商务技能学习的分离。

(三)语商融合的解决之策

CLIL人才培养模式起源于20世纪90年代的欧洲并逐步风靡世界,其核心思想是将外语作为教学用语来教授非语言类课程,以达到内容与语言“双聚焦”的效果,使学习者获得语言知识和专业技能的双重能力[4]。在欧洲,CLIL 既是政府倡导的一项教育政策,也是学校实施的一种教学模式。学科内容与语言学习的整合以及两者合而为一的课堂语境的构建,则是有效实施这一教学模式的关键所在。在内容与语言“双聚焦”的语境中,语言成为构筑内容的工具,内容赋予语言表达的意义内核,两者共同推进学习者双重目标的达成[5],使得学习者最终实现内容驱动下的语言学习应用和语言习得中的内容构筑提升。此外,在CLIL模式中,除课堂之外,学习者基本没有外语社群的习得语境,而且教师也大多不是以目标语为母语者,这些都与当前我国高职院校商务日语人才培养具有很高的契合度。借鉴CLIL模式,推行“语商融合”人才培养改革,成为打破商务日语专业发展困境的重要抓手,并且在具体实施过程中注重人才培养双重目标的准确定位、语商融合的语境创设以及教学方法的实践体验,为学生未来职场的语言水平与商务能力需求打下坚实基础。

二、基于“语商融合”创新商务日语专业人才培养方案

人才培养方案集中反映了教育教学理念,是专业组织教学活动、开展人才培养工作的最基本依据,创新人才培养方案是推进商务日语专业“语商融合”人才培养改革的重要抓手。

(一)确立职业属性的人才培养目标

制定人才培养方案首先要确定人才培养目标,职业外语教育的目标是培养复合型人才,根据日本学者佐野的划分,商务日语应归属于“专门用途日语”(英文简称为JSP)中的职业日语,而职业日语教育与普通日语教育最大的区别在于其“限定性目的”,即“应基于学习者的特定需求设定一定目标,并取得切实成果”[6]。职业日语教育的这一目标界定,无疑对准确定位高职商务日语专业人才培养目标具有重要的参考价值。借鉴国内外相关学者的界定,商务日语专业的人才培养应是根据学习者未来参与涉日商务活动的需求设定,培养他们以日语为媒介进行合乎逻辑且高效地传达、接受信息的能力[7]。高职院校商务日语专业作为一种职业日语教育,主要面向职场需求培养与对日商务活动有关的外贸业务员、商务翻译、商务代表、行政管理文员、营业担当等职业相关的一线工作人员。因此,高职院校商务日语专业应面向涉日商务市场需求,通过日语知识和商务技能培养的有机融合,达到以日语知识为底蕴、以商务技能为依托的复合型、实用型人才培养目标。在确定高职商务日语专业人才培养目标时应强化其职业属性,淡化其学科属性,与传统的日语语言文学专业严格区分开。同时,不同的高职院校还要结合区域经济社会发展和典型工作岗位职业技能要求,确立商务日语的专业定位和人才培养目标,以体现其“商务”内容的地域差异。

(二)构建语商互通的课程体系

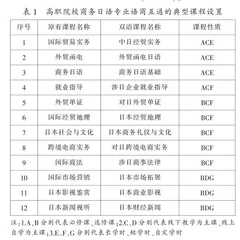

课程体系是人才培养方案的重要内容和人才培养规格的重要体现,构建课程体系并非若干课程和学分的单纯排列,还涉及到人才培养模式的各个方面。商务日语专业应摒弃以往较为狭窄的偏向语言提升的课程体系,实现语言知识与专业技能的交叉融合[8]。构筑语商互通互融的课程体系是高职商务日语专业建设的重中之重,为此,我们尝试进行了具有相对普适性的语商互通典型课程设置(见表1)。

对于商务日语课程设置,还应把握以下五个方面的问题:一是在课程指导思想上,商贸类课程体系的构架要与区域经济发展的实际相结合,语言类课程体系的构架须摆脱传统的语言文学逻辑而与商贸类课程融合贯通;二是在课程时序安排上,将“综合日语”“商务日语基础”等语言知识为主的课程安排在第一学年,将“中日经贸实务”“对日跨境电商实务”等商务技能为主的课程安排在第二学年开始以后;三是在教学方式安排上,为弥补学时不足,对于“日本商业影视”等拓展性教学内容可适当设置一些线上自主学习课程,教师在教学过程中仅做引导性介绍和精选学习素材,由学生自主分散学习,申请集中考核;四是在课程学时安排上,为拓展学生商务技能认知,可多设置一些10~18学时的半学期短学时商务类课程;五是在课程内容安排上,可满足区域涉日经济发展及学生职业生涯规划的需求,设置“电商客服日语”“商务旅游日语”“机械科技日语”等职业特色日语课程。

(三)建立灵活多元的育人机制

在制定人才培养方案时,面对日语零起点的商务日语专业学生,教师时常面临着教学课时不足的困境,但不能一味地走压缩商务课程学习时间的老路,而应完善“语商融合”的多元育人机制,通过语言与商务的有效对接、融通来突破这一瓶颈。具体来说,可以从以下四个方面灵活多元地构建育人机制。一是育训结合提升专业技能和综合素养。CLIL模式强调“干中学”提升语言与专业双重能力[9],通过实施翻转课堂减少基础知识传授的时间,并以典型工作岗位的职业素养要求引领优化课程教学设计,在商务活动中“语商结合”强化语言实践技能的训练和职业综合素养的培育。二是面向产业探索多元化培养路径。我国商务日语人才需求的行业和岗位均呈现多元化特征,高职院校应通过对不同类型课程模块和比例的调整,引导商务日语专业的多元化发展,注重人才培养向跨境电子商务、涉外商务旅游、国际会展服务等新型商务方向靠拢。三是建立灵活转换的学分银行制度。充分利用课余时间激励学生语商结合自主学习以缓解学时不足,将参加专业知识讲座、线上课程学习、假期赴日实习、商务领域创业以及获取商务技能证书、语言等级证书等纳入人才培养方案中的学时与学分累积计算范围,根据其“语商融合”程度予以认定和抵免相应课程的学习。四是对接1+X证书制度试点。将兼具语言与商务内容的“实用日本语鉴定考试”(J.TEST)和“标准商务日语考试”(STBJ)融入人才培养方案当中,并鼓励商务日语功底扎实的学生参加语商紧密融合的“商务J.TEST”考试,提高学生在涉日商务领域的就业层次[10]。

三、基于“语商融合”实施商务日语专业人才培养教学改革

基于“语言+商务”的商务日语专业复合型高技能人才培养目标,从教学模式、教材建设、实训教学等方面将“语商融合”真正落到实处。

(一)教学模式的“语商融合”

商务日语专业教学改革应着重突出学生语言应用能力的培养,以提升学生的对日商务交际能力为基本指向积极创新教学模式。首先,通过情境模拟教学提升学生的商务体验感受。把语言学习的重点聚焦在学生商务日语听、说、读、写、译能力的培养,引导学生在一定的商务情境中进行语言实践。以商务日语口译为例,不仅扎实的语言功底必不可少,而且译者自身的商务知识也直接关乎口译传达的效果[11]。因此,要经常通过情境模拟来体验商界人士语言表达中的专业术语、思维方式和观点呈现,谨防口译在商务领域中词不达意甚至是语塞卡壳的现象。其次,通过任务驱动教学提高学生的商务认知水平。在任务设置时要兼顾内容的商务专业性和表达的语言专业性,比如录制一个介绍日本节日的视频,除了让学生了解节日文化传统及其语言表达之外,也要着重让学生掌握与节日相关的商业活动及其意义,以任务驱动语言和商务教学的融合。再次,通过探究性教学增强学生的商务思维能力。在第四、第五学期,可以选择对日商务主题尝试进行研讨会(日语セミナー)形式的教学[12],鼓励学生积极参与教学过程,通过问题调研、专题讨论、撰写报告等探究性学习方式,提高学生对商务活动的问题意识和商务日语的应用能力。最后,需要强调的是,在进行人才培养的国际交流与合作时,高职院校的商务日语专业要摈弃以往与日本高校的外国语学院、外语教育学院、国际日语教育学院等语言类院系结对强化语言学习的做法,而应加强与日本财经商贸类高校及相关专业的交流,让学生获得应用日语进行商务问题学习和沟通的机会,并鼓励学生将商贸类专业作为未来赴日出国深造的努力方向。