城乡大班幼儿前科学概念探究

作者: 陈婷 王春燕

【摘要】儿童前科学概念是儿童在感性经验积累的基础上,对日常生活中通过各种途径形成的相关科学经验的抽象与概括。本研究共抽取64名5—6岁大班幼儿作为研究对象,主要采用访谈法等研究方法,运用三级编码方式深入了解城乡大班幼儿对太阳和月亮及其活动的相关前科学概念并加以分析。

【关键词】前科学概念;大班幼儿;太阳;月亮

【中图分类号】G610 【文献标识码】A 【文章编号】1004-4604(2022)7/8-0058-06

科学知识按其抽象程度可以分为科学经验、科学概念和科学理论。大班幼儿的抽象逻辑思维开始萌芽。他们在感性经验积累的基础上,会对日常生活中通过各种途径形成的相关科学经验进行抽象与概括,形成前科学概念。研究者通过对城市和乡村大班幼儿访谈资料的分析,试图了解大班幼儿对太阳和月亮及其活动的相关前科学概念,为进一步尊重和理解儿童,丰富幼儿园科学课程资源库,因地制宜实施幼儿园科学教育活动提供一定参考。

一、研究方法

(一)研究对象

本研究采用目的抽样的方式选取H市3所城市幼儿园和H市F镇4所乡村幼儿园,共抽取64名5—6岁大班幼儿作为研究对象。其中,城市大班幼儿30名,乡村大班幼儿34名;男孩31名,女孩33名。

(二)研究工具

研究者主要受已有研究〔1-3〕启发,选择幼儿园阶段需要掌握的地球与空间科学的核心概念——太阳和月亮及其活动,与2名幼儿园骨干教师展开讨论,最终确定访谈基本内容。为确保本研究工具的效度,研究者针对初稿的结构和内容,请教4位学前教育专家和2位儿童发展心理学专家,反复讨论修改。在正式访谈之前,研究者选取城乡大班幼儿各5名进行试测,并对初稿做相应调整,确定终稿。

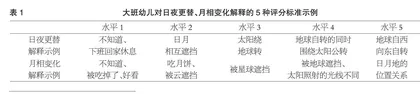

为进一步了解城乡大班幼儿对太阳和月亮及其活动的解释水平,研究者依据符太胜对于幼儿解释的评分标准,〔4〕确定了本次研究的具体评分标准,依次计1—5分(见表1)。

本研究由8位学前教育专业的硕士研究生和1位学前教育专业教授组成编码讨论小组,以确保编码的准确性。一位研究者将访谈视频资料转录成文本资料,再由另一位研究者对照视频审阅检查,之后及时在组会研讨时反馈原始资料的编码结果,听取小组其他成员意见,反复讨论达成共识。

本研究由2位研究者对城乡大班幼儿的解释文本分别独立评分,再对存在分歧的部分进行讨论,确定最终得分。统计表明,评分者一致性信度较高,符合研究要求。

(三)研究资料的收集

本研究访谈地点是受访幼儿园比较安静的会议室或者幼儿午睡室。研究者提前来到访谈地点,同时打开摄像机录像和手机录音功能。研究者在约谈大班幼儿之前,先去班级和班上幼儿集体打招呼,消除彼此的陌生感,再根据学号随机抽取大班幼儿。在访谈过程中,研究者尽量悬置假设,让幼儿在愉悦轻松的环境中交谈。若幼儿脱离访谈提纲,如主动与研究者分享家庭趣事或者表演才艺,研究者会耐心等幼儿表达与表现之后再继续访谈。对于幼儿没有回答清楚的问题,研究者进一步追问其真实的想法。研究者在访谈中为幼儿提供铅笔和白纸,鼓励幼儿边画边说,并当场询问幼儿绘画的真实想法,将幼儿的绘画内容作为语言表达的补充。访谈结束后,研究者给予幼儿贴纸奖励。

(四)研究资料的整理与分析

幼儿编码信息为城乡代号(C/N)-园所代号-日期-序号。研究者将所获取的访谈资料导入统计软件,又基于扎根理论的相关依据,仔细阅读原始资料,确定三级编码方式。〔5〕

一级编码指的是逐句从文本中抽取相关的意义单元,构成1个自由节点。〔6〕研究者还原幼儿访谈的真实情境,认真阅读理解每名幼儿的回答,在此基础上抽取幼儿回答中重要的字、词、句或相应的段落,确定幼儿回答的重点,反复比较不同幼儿的回答,寻求适合的概念类属,编码成1个自由节点(见表2)。

二级编码是指将不同的自由节点归纳概括为树状节点,同时建立同层次树状节点与节点之间的关联。研究者先寻找不同自由节点之间的共同点与差别,对自由节点进行归类,再在此基础上将其概括为彼此关联的树状节点(见表3)。

三级编码是指系统分析并抽象概括已有节点,形成具有统领作用的核心节点(见表4)。核心节点具有高度的概括性和统领性。〔7〕

二、研究结果

(一)城乡大班幼儿关于太阳、月亮外观的前科学概念

研究者与大班幼儿针对太阳、月亮的外观,如太阳光颜色、月亮形状等展开交谈,以期了解城乡大班幼儿关于自然现象的前科学概念。

1.城乡大班幼儿关于太阳光颜色的前科学概念

城乡大班幼儿对于太阳光颜色的描述较为丰富,且大多数城乡大班幼儿认为太阳光是黄光。

从表5看,虽然有超三分之一的城市大班幼儿认为太阳光是七色光(复合光),但超过九成的乡村大班幼儿和超过六成的城市大班幼儿认为太阳光是单色光。

2.城乡大班幼儿关于月亮形状的前科学概念

从表6看,只有极个别乡村大班幼儿认为月亮只有弯的形状,绝大多数城乡大班幼儿认为月亮具有圆缺变化,有多种形状。

(二)城乡大班幼儿关于月相变化的前科学概念

太阳位置变化的基本模式是东升西落。城乡大班幼儿基本都能清楚说出白天看到的太阳的位置变化。月相变化模式则较为复杂,城乡大班幼儿对此的认知存在一定困难。研究者结合幼儿的绘画作品进行编码分析,发现城乡大班幼儿关于月相变化的前科学概念主要分为“无序性”“重复性”2种三级编码,城乡大班幼儿认为月相无序变化的人数占比低于认为月相重复变化的人数占比(见表7)。

(三)城乡大班幼儿关于太阳、月亮活动原因的前科学概念

研究者与大班幼儿针对日夜更替和月相变化的原因展开交谈。总体而言,幼儿的相关前科学概念可以分为“不知道”“泛灵论”“情感参与论”“人造万物论”“决定论”和“因果论”6种三级编码。“泛灵论”主要是指幼儿将生命和意识赋予无生命的物体。“情感参与论”主要是指幼儿认为自然现象的发生会因为人的参与而有所不同,幼儿可能会相信魔法的力量。“人造万物论”主要是指幼儿认为万事万物的发生都是由人类的利益决定的。“决定论”主要是指幼儿根据自然规律预测所有事件,认为一切都是理所应当的。“因果论”主要是指幼儿认为任何事物的发展都有相对合理的原因。〔8〕

1.城乡大班幼儿对日夜更替原因的前科学概念

从表8看,持“因果论”的城市大班幼儿数(19,占57.6%)远多于乡村大班幼儿数(11,占30.6%),而持“不知道”的乡村大班幼儿数(7,占19.4%)远多于城市大班幼儿数(3,占9.1%)。

2.城乡大班幼儿对月相变化原因的前科学概念

从表9看,持“因果论”的城市大班幼儿数(14,占45.2%)远多于乡村大班幼儿数(5,占15.6%)。和对日夜更替的解释有所不同,各有1名城市和乡村大班幼儿对月相变化的解释属“情感参与论”,认为月相变化会因为人的参与,或者因为有魔法而有所不同。

(四)城乡大班幼儿前科学概念水平

城乡大班幼儿关于太阳和月亮及其活动的前科学概念水平有所不同,关于日夜更替的解释主要集中在水平1,关于月相变化的解释则分别集中于水平1、水平2、水平4(见表10)。可见,城乡大班幼儿关于不同自然现象的前科学概念尚未呈现出稳定的普遍性特征,存在一定差异性。

以城乡大班幼儿关于日夜更替、月相变化的前科学概念的得分为因变量,以城乡为自变量,进行独立样本t检验,发现城乡大班幼儿关于日夜更替、月相变化的前科学概念水平存在显著差异(p<0.01),城市大班幼儿的前科学概念水平显著高于乡村大班幼儿(见表11)。值得注意的是,城乡大班幼儿的平均分均低于3分,说明城乡大班幼儿关于日夜更替、月相变化的前科学概念水平均有待提高。

三、讨论

城乡大班幼儿前科学概念的差异性受其自身认知结构的影响。本研究中,大部分城乡大班幼儿已经逐步脱离自我中心和直觉思维的限制。例如,虽然极少数的城乡大班幼儿在画太阳和月亮的时候会加上五官,但大多数城乡大班幼儿都表示太阳和月亮是没有生命的,有的幼儿甚至表现出较强的逻辑性和逆推性。捷克教育家夸美纽斯在《大教学论》中提出,“一切知识都是从感官开始的”。城乡大班幼儿在真实的自然情境中观察自然,认识自然。他们关于自然现象的描述接近现实,较为集中,如认为月亮的形状主要是圆形和弯形,关于太阳和月亮活动原因的解释以“因果论”为主。然而,情境的具体程度及情境的变化性都会或多或少影响幼儿前科学概念的稳定性。当已有经验与现实情境相冲突时,幼儿只会从特定事物到特定事物进行推理,鲜有幼儿能够联系全部可能的事物。〔9〕例如,有幼儿可以从地球运动的角度比较科学地解释日夜更替现象,但是在解释晚上眼睛看不到太阳时却认为是“太阳自己转到地球的下面”。由此可见,在支持幼儿前科学概念发展的相关活动中,教师应当注意立足幼儿现有发展水平,丰富幼儿相关经验,引导幼儿将相关情境结合起来思考问题。

本研究发现,城市大班幼儿前科学概念水平显著高于乡村大班幼儿。乡村大班幼儿对自然现象的解释大多较为天真,而城市大班幼儿的语言符号更加丰富,较多使用打比方、列数据等方式来对自己的观点进行补充说明。社会文化背景是幼儿前科学概念发展的重要认知支架,不同的社会文化背景对于幼儿对自然现象的认知会产生一定影响。了解城乡大班幼儿的前科学概念现状是第一步。对教师来说,更重要的是基于幼儿的特点和需要,结合幼儿园实际情况,组织实施适宜的教学活动,以促进城乡大班幼儿前科学概念水平提高。

参考文献:

〔1〕VOSNIADOU S.A cross⁃cultural investigation of children’s conceptions about the earth, the sun and the moon:Greek and American data〔J〕.Technical Report,1990,

33(6):19-46.

〔2〕WILHELM J. A case study of three childrens original interpretations of the moon’s changing appearance〔J〕. School Science & Mathematics,2009,109(5):274-275.

〔3〕张俊.幼儿园科学领域教育精要:关键经验与活动指导〔M〕.北京:教育科学出版社,2015:78-95.

〔4〕符太胜.4—6岁城乡幼儿前科学概念的研究〔D〕.长春:东北师范大学,2016.

〔5〕陈向明.扎根理论在中国教育研究中的运用探索〔J〕.北京大学教育评论,2015(13):4-5.

〔6〕〔7〕程秀兰.幼儿教育本质特征研究〔M〕.西安:陕西师范大学出版总社有限公司,2014:34.

〔8〕陈丽霞.大班幼儿对天气现象的理解及其对教学的启示〔D〕.上海:华东师范大学,2010.

〔9〕朱迪斯·范霍恩,等.以游戏为中心的幼儿园课程〔M〕.史明洁,等.译.北京:中国轻工业出版社,2017:398-404.

A Study on Children’s Pre⁃scientific Concepts of Urban and Rural Senior Classes

Chen Ting, Wang Chunyan

(Hangzhou College for Early Childhood Teacher Education, Zhejiang Normal University, Hangzhou, Zhejiang, 311231)

【Abstract】Children’s pre⁃scientific concepts are the generalization and abstraction of their relevant scientific experience formed in various ways in daily life on the basis of their perceptual experience accumulation. Taking 64 children aged 5-6 as research objects and using interview as the major research method, this study investigated and analyzed urban and rural senior classes of children’s pre⁃scientific concepts of the sun and the mood and their activities through three-level coding method.

【Keywords】pre⁃scientific concepts; children aged 5-6; sun; moon