“古诗词诵读”栏目教学现状、内容重构及教学建议

作者: 童志国

摘要:“古诗词诵读”栏目是统编版教材中一个全新的版块,由于《普通高中语文教师教学用书》对其没有提出具体教学建议,故目前教学中存在言人人殊的现象。基于此,有必要对“古诗词诵读”栏目进行梳理,重构其教材和教学价值,进而使之成为教材单元古诗词教学的有力助推。文章以统编版语文选择性必修下册“古诗词诵读”栏目为例,打破传统灌输讲授型授课方式,采用探究性学习方式,勾连教材内文本内容,引入课外古诗词,指导学生学会知识迁移,在一定程度上提升了学生古诗词阅读能力,并于潜移默化中养成文化自觉、增强文化自信。

关键词:“古诗词诵读”栏目;教学现状;内容重构;教学建议

统编版高中语文教材是在《普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称“新课标”)理念统领下,集语文学科专家智慧编制的一套全新的高中语文教材。这套教材亮点颇多,主要体现在以“学习任务群+人文主题”双线组编单元,凸显语文元素的同时,充分发挥语文学科特有的育人功能;改人教版教材课后“研讨与练习”为“学习提示”,变单纯的语文训练为学法提示,全面提升学生语文素养;在每单元后增加“单元研习任务”,旨在为教师提供语文学习任务群教学示例,助力教学效率的提升。

除此之外,统编版教材还有一个特点,即在必修和选择性必修教材每册后增加了一个“古诗词诵读”栏目,在教材目录上与单元并列,每册4首共20首古诗词。由于这一栏目是全新的存在,《普通高中语文教师教学用书》(以下简称“《教师用书》”)对这一栏目也没有教学建议和指导,在教学实践中存在言人人殊的情况,故有必要对这一栏目的教学现状进行梳理,指出并推广其合理之处,规避其教学误区,从而发挥这一栏目的教材和教学价值,形成合力助推学生语文素养的提升。

下面笔者结合观察到的“古诗词诵读”栏目教学现状,谈谈自己的思考与教学实践,以求方家指教。

一、“古诗词诵读”栏目教学现状

为何要在统编版教材中增加“古诗词诵读”栏目?《教师教学用书》语文必修上册解释道:“为增加中华优秀传统文化在教材中的比重,各教材均设置一个‘古诗词诵读’栏目,每次安排4首古代诗歌,共20首,配以简明的注释和阅读指导,要求学生能够熟读背诵,培育对传统文化及汉语美感的体认,加强文化积累。”这一解释,说明设置“古诗词诵读”栏目,落脚点在学生语文核心素养之“文化传承与发展”层面,培养学生的文化认同,涵养文化品位,增强文化自信。这与2021年1月教育部颁布的《中华优秀传统文化进中小学课程教材指南》遥相呼应,是对中华优秀传统文化进高中语文课程和教材的落实与落地。

如前所述,由于《教师用书》并没有对“古诗词诵读”栏目提出教法指导和学法建议,语文专业期刊也鲜有论述,更为重要的一个原因是古诗词教学一直是中学语文阅读教学的难点和痛点,机械教法的盛行和有效学法的阙如,故对这一栏目教什么和怎么教,一线教师缺乏对话和认同,各自为阵并自以为是。笔者通过课堂观察发现,“古诗词诵读”栏目目前主要有以下三种教学倾向。

(一)完全放手,学生自读

持这种教学观的教师认为,“古诗词诵读”栏目虽然出现在教材中,但权威教参加《教师用书》都没有提供具体的教学建议,其只是教材的点缀,故而将其作为学生课外自读的语料,任由学生自读、自消化。另外,由于其也是高考名篇名句默写的范围(被录入“新课标”附录“古诗文背诵推荐篇目”中),所以学业层面要求学生能背诵、会默写即可,如要求学生牢记《登快阁》颔联名句“落木千山天远大,澄江一道月分明”。至于学生是否真正读懂了这首诗,则不甚了了。

(二)面面俱到,精耕细读

与第一种放任自流型教学模式不同的是,第二种教学模式中教师一如既往地大包大揽,将这些古诗词等同于单元中的古诗词篇目,精耕细读。如教学《临安春雨初霁》,从写作背景、诗歌内容、意象、意境、表现手法等等方面,事无巨细,一一讲授。这种教学方式无疑不妥。试想,如果教材编者的意图果真如此,那就没有必要另辟一个“古诗词诵读”栏目,完全可以将其作为一个单元编排在教材中,甚至可以将其安插在古诗文单元中。之所以单独开辟“古诗词诵读”栏目,肯定有其教材编排目的,其教学模式应该有别于精读课教学。

(三)选择教学,随心随性

第三种教学模式则是折中主义,教师既不完全放手交由学生自读,也不大包大揽地代学生阅读进行灌输型教学,而是根据自己的喜好,有选择地进行教学。如有教师喜欢杜甫的诗作,于是选择《客至》进行教学;而对自己不感兴趣的,如《诗经》中作品,就选择性屏蔽,弃之一旁,交由学生自读。这种根据个人喜好选择教学内容的做法,其片面性显而易见,不值得提倡。

二、“古诗词诵读”栏目教学内容重构

“古诗词诵读”栏目作为统编版教材一个全新的版块,由于课程专家在教材层面没有明确地给出教学意见和建议,也没有现成的教学经验可以借鉴,一线教师都在摸索中教学,故而出现上述三种自以为是的教学样态。

在“新课标”、新教材和新高考“三新”背景下,“古诗词诵读”栏目教学应该怎么处理,才能切实提高学生的语文素养?这是一线教师必须面对的问题。笔者认为,“古诗词诵读”栏目教学内容重构可从以下三个方面考虑。

(一)从编排序列看,需发挥教材价值

考察“古诗词诵读”栏目在教材中的位置,其与教材中的单元是并列关系,亦即在教材的目录页上,“古诗词诵读”栏目与单元是并驾齐驱的。这意味着,在教材编排者的意图中,这一栏目的教材价值并不亚于,至少是等价于单元课文的教材价值。

既然教材将“古诗词诵读”栏目与单元课文相提并论,这就意味着前文所列举的三类教学价值取向的不恰切。与此同时,也正因为《教师用书》没有对其提出教学建议,这其实给教师创造性地使用教材提供了舞台。从教学实践来看,有效的教学必须将教学内容的特质与教学对象的心理特征统筹起来考虑,二者不可偏颇。基于此,“古诗词诵读”栏目绝不是可有可无的点缀,其作为统编版教材一个有机组成部分的教材价值需要正视。换言之,对“古诗词诵读”栏目教师要作为、要教学。

(二)从篇幅数量看,宜凸显教学价值

笔者作了一个统计,统编版教材五册书共编排了16首古诗词(《芣莒》《插秧歌》《短歌行》《归园田居(其一)》《梦游天姥吟留别》《琵琶行(并序)》《念奴娇·赤壁怀古》《永遇乐·京口北固亭怀古》《声声慢》《氓》《离骚(节选)》《孔雀东南飞(并序)》《蜀道难》《蜀相》《望海潮(东南形胜)》《扬州慢(淮左名都)》),分散在三个单元,分属于“文学阅读与写作”与“中华传统经典文化研习”两个学习任务群;而“古诗词诵读”栏目,分编于五册教材中,共20首古诗词(《静女》《涉江采芙蓉》《虞美人(春花秋月何时了)》《鹊桥仙(纴云弄巧)》《登岳阳楼》《桂枝香-金陵怀古》《念奴娇·过洞庭》《游园【皂罗袍】》《无衣》《春江花月夜》《将进酒》《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》《燕歌行(并序)》《李凭箜篌引》《锦瑟》《书愤》《拟行路难(其四)》《客至》《登快阁》《临安春雨初霁》)。从数量上看,后者比前者多4首,由此可见教材编者的用心。

笔者认为,“古诗词诵读”栏目在教学方式上介于教读和自读之间,更偏向于学生自主合作探究性学习,所以在教学中,可以将其作为教读课的用例,即要求学生用在教读课上学到的鉴赏古诗词的方法来自读,迁移运用活化知识,进而养成阅读能力,当然其中教师必要的点拨不可或缺。另外,也可以将其与单元中的古诗词组合起来进行联读,同中求异,教出“这一篇”的个性特征,在学习诗作篇章手法、精彩构思的同时,进一步学习作者的思维方式、眼界与情怀等,从而打开自我的格局。

(三)从诗词内容看,可构建诗歌史观

从分编于五册教材的“古诗词诵读”栏目中不难发现,这20首诗词的时间跨度长、体裁较全,上起先秦,下至明代,体裁有《诗经》四言诗、古诗十九首、汉魏古体诗、唐宋律诗、宋词、明代戏曲等等,并且都是中国古诗词经典中的经典。

经过学情调研,笔者发现关于古诗词的知识,学生的掌握是一鳞半爪、零零碎碎,不成体系。现实教学中一个不可避免的尴尬是,学生小、初9年学习的古诗词不下百篇,但仍然读不懂古诗词,遑论鉴赏了。众所周知,体系化、结构化的知识才能催生解决问题的能力。出于这样的考虑,笔者思考:能不能打破“古诗词诵读”栏目中作品与教材单元中古诗词的界限,将其整合在一起进行专题式教学,可以按照时间、生命、情爱、别离、求仕、忧患、隐居、怀古、从军、娱乐十大主题进行专题教学。如可将黄庭坚《登快阁》、杜甫《登高》《登岳阳楼》放在一起进行“登高”专题教学,探究孔子名言“君子登高必赋”背后的诗人情怀。如此,将古诗词进行版块化专题学习,化整为零,各个击破。

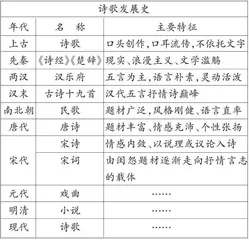

与此同时,帮助学生树立诗歌史观,有助于学生系统掌握诗词方面的文学知识。具体做法是把诗歌放在诗歌发展史中去考察,在“类”性的观照下,发掘“篇”性特征,以“篇”性彰显“类”性。如可以将诗歌发展脉络列表如下,帮助学生了解诗歌发展史,全面把握诗歌的发展规律。事实上,这一列表也是动态的,学生可以加入诸如文章类知识,如散文中的赋、表、论、书等等,最终可以汇聚成文学史知识谱系。

三、“古诗词诵读”栏目教学建议

从统编版教材双线组编单元的特点来看,“学习任务群”的语文元素要求教学时打破以往单篇课文逐一教学的模式,提倡单元整合式教学,从而避免碎片化、重复性的低效教学。由于“古诗词诵读”栏目在教材中与单元的位置是对等的,从理论上说,这一栏目也要进行大单元教学设计,实施整合式教学;但从教学实践来看,单元整合式教学无法开展。

笔者考察了五册教材中“古诗词诵读”栏目,发现其所选编的古诗词随机性较大,根本无法从主题、体裁、手法或作家等角度进行整合设计教学。换言之,即所选古诗词之间关联性微乎其微,无法异中求同,找不到整合式教学时篇与篇的联结点。事实上,古诗词的本质特征是抒发情感、直视生命的意义,是作家个性化的文字表征。从这个意义上说,古诗词教学的合理做法是同中求异,还原作家鲜活的个性,领略“篇性”中属于作家独有的表达或情感;而不是异中求同,抽取抽象的共性进行分析,从而导致千人一面,机械而无趣。

综上所述,笔者认为对“古诗词诵读”栏目教学有三点建议:

第一,思想上要牢固树立“古诗词诵读”栏目是统编教材的一个有机组成部分,其不是应景的点缀,更不是“鸡肋”,而要纳入教学计划、落实于课堂。

第二,教学方法上要采用自主合作探究式教学,将学习的主动权交还给学生,旨在迁移运用古诗词知识,真正掌握阅读方法。

第三,教学实践中,可将“古诗词诵读”栏目与教材中古诗词篇目组合进行互补性教学,在比较阅读中发现作品“篇性”特征,读出自己的发现,以切实提高学生古诗词的阅读鉴赏能力。

下面以统编版教材选择性必修下册“古诗词诵读”栏目为例,谈谈笔者的教学实践。

(一)教学设想

统编版教材选择性必修下册“古诗词诵读”栏目共有四首诗,其中鲍照的《拟行路难(其四)》属于古体诗,剩下三首均为七言律诗。本册教材有一个古诗文单元,属于“中华传统经典文化研习”学习任务群。按理说,“古诗词诵读”栏目应该参照这一任务群进行单元整合式研习,但事实上这四首古诗词的关联度较低,无法进行整合式教学。

本栏目四首诗歌中黄庭坚的《登快阁》个性化特征极为明显,学习难度最大。从题材上看,本诗可以纳入咏怀题材行列;从写法上看,诗作多用典故,委婉表达情志;在炼字上,有点铁成金之范例;从黄庭坚的创作实践看,他以杜甫为学习对象,构建并提出了“点铁成金”和“夺胎换骨”等诗学理论,使之成为江西诗派诗歌创作的理论纲领和创作原则。文人士大夫在仕途遇挫时,往往流露出归隐田园的心志,这在本诗中也体现得很明显,这些本身就是传统文化的一部分,需要学生在学习中借助诵读、比较和分析一一落实。

鉴于此,笔者将这一栏目课型定为探究课,分为两课时,第一课时,指导学生联读《拟行路难(其四)》《客至》《临安春雨初霁》,感受鲍照托物寓意表达心怀的手法,体味杜甫通过富于情趣的生活细节表达待客的兴味,品味陆游通过日常生活细节委婉表达等待中落寞;同时引入杜甫《蜀相》、陆游《书愤》,与之进行比较阅读。第二课时重点研习《登快阁》,指导学生通过“四读”:一读感知气韵、二读解其大意、三读赏析炼字、四读知人论世,由读诗到读人,完成一次探究性学习之旅。限于篇幅,现将第二课时教学简案呈现如下。