基于学习任务群的科普名著教学策略研究

作者: 王琼琼

摘要:科普名著在内容上的专业性致使学生阅读面临不知道“读什么”和“怎么读”的困境。文章借助学习任务群的统整力,提取“大概念”来明晰阅读方向,在情境中搭建支架,以图表建构基础认知,以创意实现读写转化,以迁移走向资源拓展,力图每个维度的任务都聚焦“最近发展区”,指向核心素养养成,保证阅读自主高效。

关键词:学习任务群;科普名著;《昆虫记》;教学策略

名著阅读是建构核心素养的重要途径,但初中生的阅读现状不容乐观。一方面,科普文学作品在一定的专业领域,涉及晦涩难懂的专业名词,导致畏难情绪产生;另一方面,科普文缺乏波澜起伏的情节和血肉丰满的人物,用说明性的语言介绍科学知识,导致厌读情绪产生。由此,教师科学的方法指导迫在眉睫。统编版教材的教读课文和自读课文都为名著阅读提供了内容和方法上的启示,文章尝试将名著阅读教学放在单元整体中,寻找教学新路径。

文章以八年级上册科普说明文单元为例,把科普名著《昆虫记》放在单元整体中,从科普说明文的语言人手提炼大概念,并以学习任务群为载体,尝试让学生在情境中掌握阅读策略,劈开科普名著“读什么”和“怎么读”的坚冰。

一、确立主题,以“大概念”明晰阅读方向

写作内容的专业性决定了科普文章会涉及一些专业名词,内容远离学生生活,甚至在一定程度上超出初中生的认知范围,这导致学生在阅读时不知聚焦哪些内容。如果教师的授课内容只是集中在说明文的文体特征,就在一定程度上偏离了教材的编写用意,也远远低估了科普名著的价值。教师的阅读指导应坚持“学生主导”的原则,不能占位、越位,在这样的态势下,如何满足学生多样化、个性化的阅读需求,“大概念”的统整性、综合性和辐射性就给名著阅读注入了“强心剂”。

如何提炼出统领科普名著阅读的“大概念”?我们必须准确把握科普文的文体特质,尝试将其放在单元整体中去关照,实现课堂内容的迁移应用。八年级上册第五单元的“阅读”部分有四篇课文,《中国石拱桥》运用多种方法说明中国石拱桥坚固、美观的特征,用准确严谨的语言表达对我国劳动人民勤劳智慧的赞美。《苏州园林》从整体到局部介绍苏州园林是“完美的图画”,结构严谨有序,语言生动优美,是一篇典型的文艺说明文。这两篇都是教读课文。《梦回繁华》紧扣“繁华”二字介绍《清明上河图》,生动描摹了北宋的市井风情,语言准确生动,字里行间流露出对画卷的赞赏。综上可知,本单元的文章语言兼具科学严谨性和优美生动性。《蝉》节选自《昆虫记》,在阅读提示中指出,如同一篇“带有文学性的说明文”,在旁批部分还提到“有趣”“生命的悲悯”“生命的喜悦”等关键词,评价突出强调了文章的文学性和人文性。综上,本单元的四篇文章都兼具说明文的科学性、文学性和人文性。

相对于单篇课文,大部头的名著让学生无从下手,特别是具有一定专业性的科普名著。《昆虫记》是法国昆虫学家法布尔的科普巨作,生动描绘了昆虫独特的生活习性,兼具情趣和理趣,被称为“昆虫的史诗”。在本单元的单元导读部分,内容上提示我们要去发现大自然的奥秘,并激发科学探索的兴趣,同时,在方法上关注说明的特征、方法和语言。据此,从单元整体出发,可以提炼出统领《昆虫记》阅读的大概念是“科普名著是科学性和人文性的统一”,以终为始,学生的阅读目标明晰化,教师的指导内容方向化。

“新课标”按照内容整合程度设计了三个层面,六个学习任务群。从“基础型”到“发展型”,再到“拓展型”,学习任务群的设计层次分明、循序渐进。教师的阅读指导也要符合学生认知规律,找准“最近发展区”,指向核心素养养成,保证阅读自主高效。

二、阅读整合,以图表建构基础认知

科学性是科普名著的重要价值所在,也是在阅读中给学生带来阻碍的问题所在。《昆虫记》介绍了种类繁多的昆虫,相同物种涉及不同类型,如文中介绍了两种蝶,大孔雀蝶和小阔条纹蝶,它们有各不相同的习性,学生漫无目的地看过以后留下的印象不深刻,或者因为对这些生物缺乏兴趣而终止阅读。如何让学生带着兴趣和方向进入阅读,我们可以联系文体特征,在阅读之初就设计好情境,让学生带着具体任务进入阅读,然后将情境转变成活动,真实呈现学生阅读成果,让学生有参与感和获得感。正值法布尔诞辰200周年,班级将小组合作编辑“读者纪念版”的《昆虫记》。此任务旨在聚焦昆虫的特点,发掘科普文的科学性,具体设计如下:

任务一:“我为昆虫建档案”

《昆虫记》原著有十卷,记录了一百余种昆虫,名目繁多,习性不一,学生读来会有眼花缭乱的感觉,相比而言,图表是相对清晰的呈现方式,非常适合学生在初读阶段使用。“昆虫档案”分门别类整理昆虫的外貌、饮食、居住等习性,既加深学生的阅读印象,又直观形成对比。从横向来看一种昆虫到纵向比较多种昆虫,学生的思维在档案表的整合中实现跳跃性发展。

任务二:“实验思维大比拼”

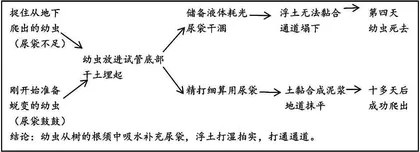

为了解昆虫的生活习性,法布尔做了诸多的实验,如:蜜蜂辨别方向的实验,昆虫装死的实验等。科学实验包含观察、归纳、推断等综合能力,也是科普著作科学性的体现。通过“实验思维大比拼”的任务,认识不同的实验方法,认真阅读实验过程,关注到实验中的变量和不变量,并用思维导图的方式呈现出来。任务从实验细节人手,培养学生的实验精神和科学态度。学生记录的实验过程示例如下:

任务三:“我是昆虫代言人”

在这个任务中,学生以昆虫的口吻来介绍自己感兴趣的昆虫,充满趣味性和挑战性,学生参与的积极性很高。本任务的设计基于所在单元的口语交际“转述与复述”,考察学生对原著材料的筛选和逻辑条理的调整,还充分锻炼学生的语言组织能力和表达能力。有学生的发言如下:

我是一只优雅漂亮的绿蝈蝈,全身淡绿,身形优美,特别是一双罗纱大翅膀尤为引人注目。我可不是柔弱的小公主,我有强大的下颚和利爪,可以把蝉开膛破肚。是的!我是食肉昆虫!我们甚至为了一口吃食同类相残。夜幕降临,请不要被我美丽的外表欺骗!

我们从初读者的角度设计基础型学习任务群,然后用层次分明的任务来定位“最近发展区”,旨在激发学生阅读兴趣,发掘学生潜在水平。从建档案了解昆虫习性,到画思维导图探究实验过程,再到以“代言人”的口吻介绍昆虫,都让学生对文本内容有了清晰全面的了解,而对文本内容的熟悉是走向深度学习的基础,这为接续的发展型任务群做好准备。我们围绕大概念设置任务,在真实有效的情境中搭建支架,学生循着这个支架向上发展,师生在合作探究中,学生深切体会科普小说的科学性,并初步受到科学精神的熏陶。

三、语言实践,以创意实现读写转化

在基础型学习任务群的铺垫下,学生对《昆虫记》的主要内容有所了解,但阅读不能停留在内容的表面,还要深入字里行间,“体会作者通过语言和形象构建的艺术世界,借鉴其中的写作手法,表达自己对自然的观察和思考,抒发自己的情感”。从本单元的学习内容和学习任务出发,从借鉴批注到读写转化,创意化的任务设计是将阅读实践化的重要一步,也是将学生思维深刻化的过程。在编辑“读者纪念版”《昆虫记》的情境中,我们设计以下任务:

任务一:圈点批注,创意思辨

圈点批注的内容方向我们可以参照选读课文《蝉》的旁批,如:活泼生动的用语、昆虫生命的价值、作者的科学情怀、富有哲理的语句等等。如:在《螳螂捕食》篇,法布尔从螳螂幼虫食卵联想到生命“为了开始而结束,为了新生而死亡”,这样诗意而深刻的语言饱含作者对生命的态度,有的学生会认同昆虫界适者生存的自然法则,有的学生会联想到食物链顶端的最强者,无论是否认同这种生命观,都在批注中有了自己的生命追索。从语言鉴赏到主题的挖掘,在批注中的阅读逐渐走向纵深化,并与作者的思想产生共鸣或碰撞。学生在学习科学知识的同时,深切体会到科普著作的人文性,进而亲近自然,追问生命。

任务二:更换标题,创意思维

恰当的标题可以起到画龙点睛的作用,充满趣味的标题可以引起读者的阅读兴趣。《昆虫记》的文章标题大多是昆虫名称,虽简单明了,但缺少趣味。在对文本内容有更深的理解后,可以让学生更换标题。新标题可以从昆虫习性人手,换成昆虫的别称,如:夏之蝉——天生的歌唱家、蟋蟀——交响乐的演奏家、蚂蚁——贪得无厌的剥削者、绿蝈蝈——残忍的屠杀者。还可以从作者的生命思索人手增加文章的深度,如:蝉——啼唱生命的欢愉;圣甲虫——母爱愈坚,本能愈优。在更换标题的过程中,学生会再次走进文本,字斟句酌,从知识走向素养。

任务三:读写转化,创意表达

阅读和写作是语文学习的两翼,二者相辅相成。本单元的写作主题是“说明事物要抓住特征”,布置学生观察一种动物,仿写其生活习性。在任务一“圈点批注”中,学生积累了好的素材和语言,在任务二“更换标题”中,对文本内容有了更深入的解读,仿写是文本输入到写作产出最直接的途径。另外,观察仿写可以考察学生对科普文的科学性和人文性的掌握情况,同时提升语言应用能力,锻炼科学思维。

发展型学习任务群立足于阅读的基础之上,进一步促进思维向深处开掘。三个任务有层次梯度,从语言形式到主题探究到读写结合,从阅读到解读到写作,科普作品的人文性逐渐揭露。

四、突破边界,以迁移走向资源拓展

名著阅读应该面向学生的综合素养,在中心主题聚焦的前提之下,后期的阅读内容逐渐发散化,“教师采用迁移理论进行阅读教学,从而帮助学生掌握知识迁移、文化迁移及技能迁移,提高学生的语文阅读能力及文学素养。”学习任务群的综合性决定了教学内容的多样性,教师可以在活动任务下整合课内外资源,图文资源等,多种资源之间相互补充,拓展阅读边界,真正实现从课内向课外迁移,从阅读向素养跨越。

任务一:制作腰封,促进审美创造

在阅读过程中,“读者纪念版”《昆虫记》的小册子装订完成,为了增加书的吸引力,请学生给组内作品设计图文并茂的腰封。腰封作为一种推荐性的装饰,配文可以选择书中优美生动,亦或是充满哲理的语句,也可以自写一句读书感悟作为推荐语,然后根据文字配图完成设计。在语句的筛选中,可以锻炼学生的文字鉴赏力,图文并茂的设计可以培养其审美能力,这也是语文核心素养发展的需求。

任务二:比较阅读,感知文化差异

《昆虫漫话》是我国生物学家陶秉珍先生创作,内容不仅涉及昆虫的习性,而且撰写了相关的寓言、传说、诗歌和历史,兼具科学性和人文性,字里行间都是独属于中国人的浪漫。《昆虫漫话》也涉及到螳螂、蚁、蜂等同类昆虫,两部书在内容上有一定共同之处,在语言形式、文化意蕴等方面有差异之处。学生可选择自己感兴趣的专题,在纵向上建构科普名著阅读经验的基础上,再在横向上学会同类著作比较阅读,从课内延伸到课外,科普小说阅读就变得可持续。

任务三:跨越媒介,观影《昆虫世界》

在信息技术和语文教学深度融合的趋势之下,名著阅读也可以利用互联网整合多种媒介的学习内容,用图像视频把文字变得更加立体。推荐学生观看《昆虫世界》视频,静态的文字和动态的画面相碰撞,学生更直观地感受微观的昆虫世界。同时,站在读者的视角写下自己的观影体验,作为“读者纪念版”《昆虫记》的内容补充。名著阅读要在确保边界的同时,不断突破边界,用多样任务融合多种资源,促进学生审美提高和思维拓展。

综上,用有梯度的学习任务群整合名著教学,并通过设计环环相扣的语言活动实现素养转化。“需要进一步探究的是整本书阅读实施‘课程化’的同时,怎样处理好规定性和自由阅读的关系。”在名著阅读中教师应该扮演的是引导者和点拨者,而不是主导者甚至是替代者。在激发并保持学生阅读兴趣的同时,能促使其在思维和能力训练上更进一步,使阅读并不止步于阅读是我们努力追求的目标。