连珠成串:从“复习”到“学习”的螺旋进阶

作者: 蔡向华

摘要:单元教学契合核心素养内涵,单元整理课能使知识条目梳理更直观、更清晰,能使学生在演绎归纳的过程中学会方法;从单元复习到课外延展学习的过程,能使学生触类旁通,思维进阶。本文立足单元整理课的流程设计,从情境创设、梳理归纳、素养提升三个维度展开论述,为复习课从“篇”到“类”任务群教学提供思路和借鉴。

关键词:单元整理教学;螺旋进阶;核心素养

统编教材语文八年级下册第三单元以“记”文体为核心,选取了《桃花源记》《小石潭记》《核舟记》三篇经典篇目,是初中阶段首次将“记”这类文体编入同一单元学习的尝试,可以让学生在了解文体和文言常识的基础上,比照阅读,了解异同,并对课内外其他含“记”在内的古代散文阅读有相应的感知、分析和理解能力。这些文言文不仅具有极高的文学价值,还蕴含着丰富的历史和文化内涵,对学生的阅读综合能力和人生观、价值观形成有指导意义。

一、课例流程呈现

2024年4月笔者有幸执教“南湖之春”语文专场展示课,教学内容是八下第三单元三篇“记”文的复习整理,课题为《于胜景奇物中品“记”》。具体教学流程择要如下:

【教学流程】

(一)导入新课

以学生疑问创设情境,导入本课学习

(二)教学过程

任务一:明确概念,了解分类

1.明确“记”的概念;2.了解“记”的分类。

任务二:联读文本,梳理归纳

1.理清一条思路;2.赏析一处景物;3.体悟一份情感;4.归纳品“记”方法。

任务三:名篇延展,群文阅读

根据品“记”方法,比较阅读张孝祥《观月记》(节选)和王禹偁《黄冈竹楼记》(节选)的异同。

(三)作业选做

1.课外阅读苏轼《石钟山记》和欧阳修《养鱼记》,用本节课学到的品“记”方法作简要的比较分析。

2.就本单元三篇“记”文,任选一篇,抓住某一个触发点,写一则随感,200字左右。

二、流程设计思考

大单元教学是当前语文教学的热点,被广泛用于新授课,但用于复习课却还不多。单元整理课上什么、怎么上、成效如何等问题值得思考。一般的文言文复习课是以“课”为单位,从识记字词到掌握句段直至把握主旨。通过复习,学生掌握的是“篇”的知识,显得零碎而孤立。而单元整理课则以“类”为单位,既注重梳理其相同点,又关注挖掘其不同点,使学生在课堂上掌握更深层次的知识,在获取知识的同时,情感、态度、价值观以及思维方法、审美品质等自然形成。鉴于此认知,笔者在设计教学流程时,突出以下三点:

(一)基于学生困惑的情境创设

《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下简称“新课标”)指出,“创设真实而富有意义的学习情境,凸显语文学习的实践性。”这就要求一线教师在教学实践中,要注重通过创设情境吸引学生来完成教学任务。为此,笔者考虑过编写“名人专辑”班刊或创设“名人影像馆”等不同情境,但最终都舍弃了。一方面因为这样的情境创设有很多雷同感,课堂流程很难体现群文比较获得新知的初衷;另一方面对文本本身的研读和理解力度削弱,导致读者与文本的距离变大,学生的参与缺少主动性。因此考虑以学生学后产生的困惑人手,创设问题情境,引入本课教学,更能体现“以学定教”“以生为本”的理念。在课前下发预习清单,让学生如实填写学习困惑,最终发现小文同学的困惑很有价值,便以此作为本课问题情境导入:

“老师您好!我觉得《桃花源记》和《小石潭记》都是游记。《作业本》上说它类似志怪小说。我不太清楚。另外,有没有什么方法能让我更好地学习这一类文章?希望得到您的解答。——小文”

基于小文的困惑,笔者设计了第一个学习任务“明确概念,了解分类”。分三步走:

第一步:勾连已学知识,出示《作业本》上知识卡片,了解“记”的文体知识。

第二步:补充现代著名学者褚斌杰《中国古代文体概论》中“记”的四种分类:台阁名胜记、山水游记、书画杂物记、人事杂记。

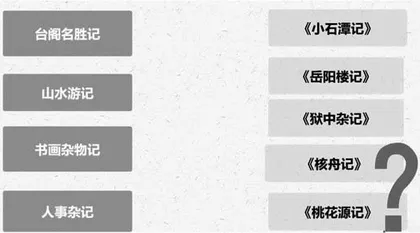

第三步:设置趣味连连看:将《小石潭记》《岳阳楼记》《狱中杂记》《核舟记》《桃花源记》五篇“记”文与上述四类“记”连线。设置《桃花源记》无法连线成功,引发学生讨论,探求新知。

笔者认为以此为导入,分“三步走”可以体现出“三性”。

真实性。新课标指出,语文学习情境源于生活中语言文字运用的真实需求,服务于解决现实生活的真实问题。学生在语文学习过程中产生的疑惑,是学生经过认真思索无法解答,又渴望排疑解难的自发要求,教师应珍视这些问题,这也正是学生高阶思维的发端,有利于学生思维能力的提升。

拓展性。关于“记”的文体知识介绍,八年级下册《语文作业本》第62页以知识卡片形式介绍如下:

“记”是一种文体,可以记人记事,可以记山川名胜,可以记器物建筑,故又称“杂记”。在写法上“记”大多以记叙为主,兼有议论、抒情。《桃花源记》就是一篇虚构的记人记事之作,类似于人们所说的志怪小说。

这样的表述比较笼统和模糊,这也是小文同学产生疑惑的原因。如何将问题阐述清楚,就要借助课外相关知识。笔者的做法是查阅相关资料,选取学生最易接受的解释作为知识拓展补充。褚斌杰的研究成果恰好可以解答学生的疑惑。在课前预习中引导学生了解“记”的四种分类及其各自特征,使学生能逐一对照,对号入座。在运用知识解答疑惑的过程中,接受新的知识补给,充盈知识库存。

趣味性。课外知识的补给如何能让学生主动积极地吸收,关键在于借助轻松愉悦的教学活动。如下图所示,当其他文章都顺利找到“归宿”后,学生发现《桃花源记》“无家可归”,此时学生的兴趣点立刻被点燃了,他们通过查找资料、合作探究,发现《桃花源记》中“武陵渔人”的故事是作者虚构的,按照褚斌杰的观点,游记要符合三大文体特征:写实景、有游踪、移步换景。就写实景这一点即可判断其不是游记,而是杂记。而且它后来被收入《搜神后记》,难怪《作业本》表述其类似于“志怪小说”。学生通过有趣的课堂教学活动,步步深入,讨论研究,最后获得解答,整个教学环节充满趣味性和挑战性。

(二)基于文本内容的梳理归纳

无论是从知识学习、课程性质还是素养内涵等任何一个维度去考量,单元整体教学都是实现素养目标的重要教学形态,而单元教学的最大优势在于各维度均可以整合。单元整理课如何有效整合,才能将原本零星散乱的知识点连珠成串,笔者将第二个任务设置为“联读文本,梳理归纳”。并先后进行两次不同的尝试,比较其优劣。

1.分条梳理,使要点更明晰

为了让学生比较清晰直观地了解三篇“记”文的知识要点,先设计了一份表格,让学生根据所学知识填写。

结果显示,这样的梳理和归纳,一下子呈现在学生面前的条目太多,内容太广,梳理了后面忘了前面。而且对方法的指导基本没有时间完成,显得庞杂而不精准。学生的思考也是蜻蜓点水,浮光掠影。

于是在此基础上进行优化,把一张表的内容分三张表格完成,让学生清晰地体会到阅读“记”这种文体时,始终可以围绕一条主线展开:写什么(行文思路)——怎么写(景物描写)——表何情(情感抒发)。

两相对比,分条梳理,内容要点更集中,学生探究更有方向。而此处提供的三张表格,就是在学生复习茫然无序时,教师适时提供的学习支架,有利于学生对重点内容的把握。

2.演绎归纳,使探究更深入

根据表1、表2和表3设置的任务,学生通过自主学习和合作探究等方式完成表格内容。如果仅是到此为止,那只是一种对知识的演绎过程,学生的思维品质和素养提升还未能得以攀升,还未形成理论高度。因此在每完成一表的基础上组织学生讨论,再归纳方法。

比如表1中如何理清行文思路,可归纳为:叙事引出内容——描写胜景奇物——抒发内心情感。而表2中关于描写方法的概括,可结合具体语句分析后呈现初中阶段学过的方法,如:白描手法;运用比喻、拟人等修辞手法;动静结合;正面描写和侧面描写相结合;视角转换;多感官描写结合……表3的归纳突出两点:一是抓关键句,体会流露的情感(直接抒情);二是知人论世,探究作者复杂的内心(含蓄/间接抒情)。

通过演绎和归纳,学生学会的不仅是知识,更是探究问题的路径方法,对于今后可能遇到的问题,会有更明确的探索方向。

3.整合教学,使知识更系统

强调整合教学,是为了追求知识结构化。结构化知识的学习定然无法依托以零碎知识点为中心的孤立单篇课文,而是需要有结构化的课程内容与之配合。语文课程的学习单元就具有这样的功能。一个学习单元的课程内容联结若干零散的、碎片的知识点,深度聚合为一个有机的整体。《义务教育课程方案(2022年版)》也明确指出:“探索大单元教学,积极开展主题化、项目式学习等综合性教学活动,促进学生举一反三、融会贯通,加强知识间的内在关联,促进知识结构化。”

通过对本单元三篇“记”文要素的分类梳理,可以得出品“记”的一般方法:理思路,了解内容对象;赏景物,把握描写方法;联背景,体悟思想情感。由此帮助学生从散乱和无序的知识状态转变为有序和结构化的知识状态。

(二)基于素养提升的课外延展

崔允漷先生认为,一个单元就是一个教育事件,也是一个完整的学习故事;单元教学的本质就是使学生构建可迁移的有组织的学习经验。这种学习经验的迁移可尝试在课外阅读中呈现。因此笔者将课堂的第三个任务设置为“名篇延展,群文阅读”。

1.精挑细选,使内外契合

在这个学习任务中,选择与教材中三篇“记”合拍的文本成为重中之重。而且以群文阅读为佳,如此更有参考价值。“群文阅读不是多个文本的杂乱堆砌或简单相加,而是将具有或建立某种关联的多个文本,按一定原则组合的阅读整体,通过梳理整合、拓展联系、比较异同等,使阅读由原有的读懂‘一篇’走向读通‘一类’。”基于此种认识,选择课外文本时至少需要考虑三个维度:一是难易度。针对八年级学生的学业水平和学生的学情特点,所选文本既要让学生大致读得懂,又要有一定的探究点。二是契合度。本单元所选的三篇课文包含杂记、游记和书画杂物记,而且行文思路清晰、描写细腻、情感丰富,其作者在创作过程中都饱含深意,有文字背后传达的风骨。因此选文或选段也要依此为标准。三是达成度。毕竟一节课的时间很有限,若不能在课内完成群文比照阅读,于课堂而言,总是有所遗憾。基于以上三点,最后选择了以下两段节选文字。

甲 张孝祥《观月记》(节选)

盖余以八月之望过洞庭,天无纤云,月白如昼。沙当洞庭青草之中,其高十仞,四环之水,近者犹数百里。余系船其下,尽却童隶而登焉。沙之色正黄,与月相夺;水如玉盘,沙如金积,光采激射,体寒目眩,阆风、瑶台、广寒之宫,虽未尝身至其地,当亦如是而止耳。盖中秋之月,临水之观,独往而远人,于是为备。书以为金沙堆观月记。

乙 王禹偁《黄冈竹楼记》(节选)

子城西北隅,雉堞圮毁,蓁莽荒秽,因作小楼二间,与月波楼通。远吞山光,平挹江濑,幽阒辽复,不可具状。夏宜急雨,有瀑布声;冬宜密雪,有碎玉声;宜鼓琴,琴调和畅;宜咏诗,诗韵清绝;宜围棋,子声丁丁然;宜投壶,矢声铮铮然;皆竹楼之所助也。……待其酒力醒,茶烟歇,送夕阳,迎素月,亦谪居之胜概也。

2.学以致用,使方法融通

为了加强课内与课外教学内容的连贯性和互补性,笔者按学习任务二的要点设计表格,要求通过小组合作探究的方式,从内容对象、描写方法、思想情感等方面比较两段选文的异同。

学生分工合作,从“记”的分类、行文思路、最典型的景物描写及特征、表达情感等方面层层剖析,甚至结合人物生平,知人论世,比较后提炼出古代文人风骨:虽屡遭挫折却从不轻言放弃,以一种属于自己的独特方式笑对人生。

学生在课内学到的方法,能够在课外有效运用,这种训练,使能力在潜移默化中提升,思维品质有质的飞跃。

3.触类旁通,使习得进阶

提倡单元教学,其核心要义是聚合单篇中分散的、零碎的、孤立的知识点,使之相互关联,成为指向素养目标的核心知识概念;以知识的整合来设计综合性的情境任务或问题,推动学生高阶性的思考、探究和体验,强化学生的学习过程和思维过程,促进学生的深度学习。而单元整理知识的习得最终指向内化,以能否生成学生自身能力为评判标准。只有学生心中有法,手中有纲,遇到任何问题都能游刃有余地探究并解决。

本堂课通过课外延展,重难点得到有效落实,教学含金量有了极大提升。三个任务之间形成链式结构,呈螺旋上升特点。从教材单元“复习”开始,到课外延展“学习”结束,使学生有了学方法、用方法的自觉意识,并且还能将之前习得的知识体系串联起来,有效解决实际问题。这也契合新课标提倡的素养导向目标。语文的涵盖面广,语文学习的外延与生活的外延相等,教学的目标要实现“牵一发而动全身”,让学生解决生活中各类问题。比如本课结束,学生遇到古代“记”或古代散文问题,能激发学习探究的热情,这就是思维和能力的进阶。

在新的教学背景下,核心素养导向下的单元复习整理课突破单篇教学复习的局限性,引导学生以任务群的方式开展丰富的探究性学习,将所学零散知识融会贯通,遇到实际问题可从容应对,这样的尝试必将给未来教学带来新的活力。