从认知到哲学:新质生产力时代的高考作文

作者: 杨新成

摘要:2024年新课标Ⅱ卷高考作文试题“未知之境”属于青年学生健康成长的话题。基于新质生产力的时代背景,高考作文具有前瞻性、辩证性和时代性,即导向未来,最终目标是抵达“未知之境”;导向辩证,完成从“已知”到“未知”的求知过程;导向时代,出发点是实现中华民族的伟大复兴。

关键词:新课标Ⅱ卷高考作文;前瞻性(未知);辩证性(求知);时代性(已知)

2024年新课标Ⅱ卷高考作文题目:

阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

本试卷现代文阅读Ⅰ提到,长久以来,人们只能看到月球固定朝向地球的一面,“嫦娥四号”探月任务揭开了月背的神秘面纱;随着“天问一号”飞离地球,航天人的目光又投向遥远的深空……

正如人类的太空之旅,我们每个人也都在不断抵达未知之境。

这引发了你怎样的联想与思考?请写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

2024年高考作文试题6道,国家教育部教育考试院命制了全国甲卷“真正的相遇”、新课标Ⅰ卷“答案与问题”和新课标Ⅱ卷“抵达未知之境”,共计3道。后2道提示语中包含了以下概念:互联网、人工智能、探月任务、“天问一号”、未知之境……体现新质生产力时代科技创新的特征,以及人类从认知到哲学的思维导向。

一、未知

新质生产力是一个内涵丰富、意蕴深厚的经济范畴,并指向未来。习近平总书记在不同场合论及新质生产力时,多次使用“未来”的概念。在新时代推动东北全面振兴座谈会上,总书记强调要“积极培育未来产业”;在听取黑龙江省委和省政府工作汇报时,总书记再次强调要“引领发展战略性新兴产业和未来产业”。论述新质生产力时使用的“未来”,是从时间的范畴表述一个尚未到来的不确定的时间段;2024年高考试题提示语中的“未知之境”,是从空间的范畴表述一个尚未到达的不确定的区域。从哲学三问的角度,“未知”回答“到哪里去”的问题。

“未知”是一个可以到达,而且客观存在的探索终点。人类社会的历史,是一部从“已知”到达“未知”的认知史,也是一部从“认知”到“哲学”的探索史。从刀耕火种到青铜时代,从电气时代到蒸汽时代,从探月任务到太空之旅,科技不断创新,社会不断发展,人类不断从“已知”到达“未知”,不断将“未知”征服为“已知”,并将“未知”建设为活生生的客观存在,正如2024年新课标Ⅱ卷高考作文提示语中所阐述:“探月任务”将月背的“未知”征服为“已知”——揭开了月背的神秘面纱;“天问一号”启程,剑指“遥远的深空”的“未知”。“苹果为什么会落地?”从对苹果的认知发展到对地球的认知,产生了牛顿的万有引力……亚里士多德、柏拉图、罗素、黑格尔、诺瓦利斯、爱因斯坦等前赴后继地研究世界的普遍问题,研究宇宙的性质、人在宇宙的的位置等一些基本问题,产生了哲学。作为哲学的分支,马克思主义哲学包括了生产力和生产关系理论。马克思认为,“劳动生产力是随着科学和技术的不断进步而不断发展的。”但是,马克思并不认为科技是构成生产力的一个独立要素,而是“社会发展的一般精神产品”。习近平总书记提出整合科学技术创新资源以加快形成新质生产力,并将先进科学技术视为新质生产力的内在驱动力。为此,新质生产力的提出成为马克思主义哲学中国化时代化的重大理论课题。

“未知”是一个发展性的,可以描述的探索终点。在时间的范畴里,“未知”在将来;在空间的范畴里,“未知”在远方。为此,“未知”神秘而美好。因为神秘,“未知”不可确定,具有一定的可塑性。如果塑造,“未知”的美好不可限制,全凭人类的奋斗;因为美好,“未知”值得人类探索,具有一定的价值。如果探索,“未知”的美好不可估量,全凭人类的奋斗。关于“未知”是神秘的存在,不存在异议;关于“未知”是美好的存在,可以辩证分析。从时序的角度,一年分为春夏秋冬;那么夏一定比春美好吗?秋一定比夏美好吗?那可不一定。春夏秋冬,是各美其美。从个人的角度,人生有生老病死;那么死一定比生美好吗?老一定比幼美好吗?那可不一定。生老病死,是自然规律。不论时序,还是人生,都只是在一个较小的范围里考量。如果在历史的长河里,“未知”永远比“已知”美好。在人类历史上,封建社会就比奴隶社会好,资本社会就比封建社会好——这是基于马克思主义哲学中的发展观。吃穿住行之“吃”,充分体现了历史的进步和“未知”的美好。在小农经济下,物质并不丰富,为此宋代以前民间盛行两餐制——即一日只吃两餐饭。到了宋代,种植技术、水利技术、种植工具经过长足发展,粮食、蔬菜、水果产量更高,三餐制才进入民间——老百姓一日才吃三餐饭。上述对“未知”美好的描述,既定量(即三餐制之“三”等),又定性(即长足发展之“发展”)。

“未知”是一个结构性的,可以图示的探索终点。从哲学角度定义,结构指不同类别或相同类别的不同层次按程度多少的顺序进行有机排列。为此,“未知”是内涵是丰富的,构成是多类别多层次多程序多顺序的。正是上述结构性,构成“未知”的客观性、发展性等特征。作为“未知”,2024年新课标Ⅱ卷高考作文提示语中“遥远的深空”由什么构成的?各构成部分是什么逻辑关系?2022年8月,天文学家发现了麦西星系,据称它对应的距离为134亿光年外,是宇宙诞生后约4亿年就形成的古老星系。2023年11月,天文学家又发现了一个宇宙年龄仅4.7亿年就存在的超大质量黑洞,即UHZ1。据称,它的质量约为太阳的1亿倍;不久,天文学家又发现了一个红移值达到11的超大质量黑洞,即GNZ11。学界认为,上述3个星系就像宇宙的化石一样。如果人类穿越时间,到达上述3个星系,即到达宇宙诞生时的那个阶段,就看到了这个时候宇宙发生的事情。这些,目前仅为猜想。当人类通过物理或天文等学科解释“遥远的深空”结构的时候,“未知”已经转化为“已知”,人类不仅获得了关于“遥远的深空”的深刻认知,而且定位了人与“遥远的深空”的逻辑关系(即人与宇宙的关系,可以上升宇宙的普遍问题,达到哲学层面的意义),并且可能获得了到达甚至征服“遥远的深空”的科技水平。上述“未知”的构成与关系,可以用结构图进行图示,直观呈现各构成之间的逻辑关系。

二、求知

习近平总书记提出“新质生产力”的概念与理论后,很多学者纷纷发表文章,从各领域各角度提出推进新质生产力的思路、策略、举措和方法。周文、许凌云在《论新质生产力:内涵特征与重要着力点》中提出,除了处理好政府和市场的关系外,还要实现高水平科技自强自立、健全和完善科技创新体系、建立现代化产业体系、谋划好战略性新兴产业和未来产业等。上述思路、策略、举措和方法,都是解决从“已知”到“未知”的探索过程,实现从“已知”到“未知”的认知跨越。如果套用2024年高考试题提示语,这是一个“嫦娥四号”飞离地球、揭开月背神秘面纱的过程,是“天问一号”飞离地球、飞向遥远深空的过程。从哲学三问的角度,“求知”回答“怎么去”的问题。

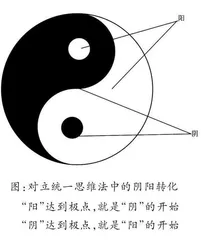

“求知”是一个对立统一的探索过程。马克思主义哲学认为,无论在什么领域,任何事物和事物内部以及事物之间都包含着矛盾;而矛盾双方的统一与斗争,推动着事物的运动、变化和发展。我国古代哲学认为,阴阳是中国古代文明中对蕴藏在自然规律背后的、推动自然规律发展变化的根本因素的描述,是各种事物孕育、发展、成熟、衰退直至消亡的原动力。

以四时寒暑的更替为例,由春温到夏热,阳长阴消与阴逐渐转化为阳相互伴随,发展到夏热之极点,就是向寒凉转化的起点,其后阳渐消而阴渐长,阳也逐渐转化为阴;秋凉到冬寒,阴长阳消与阳逐渐转化为阴相伴相随,发展到冬寒之极点,就是向温暖转化的起点,其后阴渐消而阳渐长,阴也逐渐转化为阳。

在从“已知”到“未知”的探索过程中,矛盾存在于主观和客观之间。借用2024年新课标Ⅱ卷高考作文提示语,主观指人类对“未知之境”的认知,以及“抵达未知之境”的愿望、决心、毅力、能力和本领。在新质生产力中,主观指推进科技创新的国家意志以及举国体制等。客观指人类对“未知之境”的认知缺陷(如没有发现“未知之境”,或没有发现“未知之境”的构成以及构成之间的逻辑关系),以及对“抵达未知之境”的客观限制(如“未知之境”太远,而“太空之旅”的工具太简单)。在新质生产力中,客观指推进科技创新的条件缺乏、研究缺失等。阴阳转化。人类只有不断提高对“未知之境”的认知和“抵达未知之境”的能力,才能走出认知误区、摆脱客观限制,不断接近并最终“抵达未知之境”。

“求知”是一个质量互变的探索过程。量变是指事物数量的增减和场所的变更,而质变是指事物根本性质的变化。马克思主义哲学认为,量变积累到一定程度会引起质变,质变后又会引起新的量变,如此循环往复,推动事物不断向前发展。我国以下成语(俗语)体现了质量互变的思想方法与工作方法:“故不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海”“循序渐进”“防微杜渐”“当机立断”……从“已和”到“未知”的探索过程,更是一个质量变互的过程。对“遥远的深空”的认知,天文学家2022年8月发现了麦西星系,2023年11月发现了UHZ1,不久又发现了GNZ11。发现的星系从1个到3个,这是从少到多的量变过程。量变不会停止,天文学家不久会发现第4个……当发现到一定数量的时候,人类就会深刻认知“遥远的深空”中星系的数量、结构,以及运动规律,这时就会产生质变:人类可能乘坐“天问N号”进入“遥远的深空”,从认知到实践完成从“未知”到“已知”的探索过程。当然,上述从“已知”到“未知”的探索过程完成后,人类开始一个更加伟大更加艰巨的从“已知”到“未知”的探索过程……周而复始,循环往复,数百年、数千年、数万年以后,人类到达更加遥远的深空和更加辉煌的未来。当前,优化基础学科建设布局是加快形成新质生产力的一个重要着力点,即支持重点学科、新兴学科、冷门学科和薄弱学校的发展,推进学科交叉融合和跨学科研究。仅冷门学科建设就是一个重大课题。建成冷门学科后,随着应用的增加、成果的增多,可能被建成热门学科,即实现从量变到质变的过程。

“求知”是一个肯定否定的探索过程。马克思主义哲学认为,矛盾运动是生命力的表现,其特点是自我否定、向对立面转化。为此,发展是前进性与曲折性的统一,可以切分为“肯定”“否定”“否定之否定”三个阶段,马克思深刻领会了黑格尔提出的否定之否定规律的内涵,从本质和形式两个方面把握住了这一规律,并把它直接应用到著名的《资本论》中,开端便是由“商品一货币一资本”概念构成了一个否定之否定的辩证运动过程。天文学家2022年8月发现麦西星系,这一标志发现的意义在于:以2022年8月为界,人类对“遥远的深空”关于是否存在物质的认知经历了从“否定”到“肯定”的过程。马克思主义哲学认为,生产力是人类改造自然和征服自然的能力,是推动社会进步最活跃、最革命的要素。时代在发展,认知在提高。习近平总书记提出新质生产力的理论,从劳动者、劳动资料、劳动对象超越了传统生产力的理论,成为马克思主义政治经济学中国化时代化的重大课题,在关于生产力的问题上完成了“肯定-否定-肯定”的认知阶段。

三、已知

关于新质生产力,2023-2024年是一个特别的时间节点。2023年9月,习近平总书记在黑龙江考察调研期间首次提出新质生产力的概念;2024年1月31日,习近平总书记在中共中央政治局第十一次集体学习时强调,加快发展新质生产力,扎实推进高质量发展。改革开放以来,我国的前沿性、基础性、原创性技术创新及能力不断提高,生产力得到巨大发展。历史已经证明,社会发展存在着时代局限性。经过40多年发展,我国现有的生产力发展水平难以满足人民日益增长的美好生活需要。与此同时,“西方发达国家依托自身技术优势,采取战略上遏制、技术上脱勾、规则上打压等多种方式阻碍我国科技创新与产业发展”。套用2024年高考试题提示语,这是一个“揭开了月背的神秘面纱”的时代,这是一个“目光又投向遥远的深空”的时代。从哲学三问的角度,“已知”解决“从哪里来”的问题。当然,“已知”可以用一分为二的辩证法来分析。

从客观的角度,“已知”是一个基础扎实而又条件限制的探索起点。从发展观的角度看,“已知”是过去的“未知”,是经过探索而形成的初步成果。对过去而言,“已知”是成果;对将来而言,“已知”是探索新的“未知”的基础。在2024年高考试题提示语,“已知”是“月背的神秘面纱”,是经过数千年以来人类猜想、探索、发现的科创成果,是“航天人的目光又投向遥远的深空”的扎实基础。对将来而言,“已知”是起点,是探索新的“未知”的限制。虽然同为“未知”,但是时空坐标的不同,从当下的“已知”到达将来的“未知”可能面临诸多条件限制,如到达“遥远的深空”采用什么交通工具?交通工具时速是多少光年?人类能否具有到达“遥远的深空”的寿命?上述问题即为当下“已知”的条件限制。

从主观的角度,“已知”是一个意志坚定而又认知缺陷的探索起点。历史唯物主义认为,人类社会永远向前发展,不会止步于当下。为此,人类探索“未知”,“已知”不仅是一个起点,而且是一个愿望强烈、意志坚定、信心充足的起点。1949年3月,毛泽东在党的七届二中全会上指出:“夺取全国胜利,这只是万里长征走完了第一步。”“中国革命是伟大的,但革命以后的路程更长,工作更伟大,更艰苦。”对将来的“未知”而言,当下的“已知”可能是一个认知误区。“揭开了月背的神秘面纱”可能形成“投向遥远的深空”的思维惯性,束缚人类征服世界的脚步,因为有些经验不可复制——这也是新质生产力之“新”的应有之义和内涵所在。

综上,广大青年学生要坚持新质生产力时代高考作文的思维导向,深刻把握人类存在与意义的哲学三问,坚定科技报国、实业报国的理想信念,遵循宇宙的运动规律和事物发展的客观规律,发挥探月精神和载人航天精神,以蓬勃向上的朝气、创新自强的志气、勇攀高峰的锐气成为新时代科技发展的生力军,为国家统一、民族复兴贡献伟大的青年力量。