恰当举例,强化说理

作者: 郭懿

摘要:举例论证是高中生议论文写作中常用的一种论证方法,在教考衔接的背景下,我们可以通过“向教材学方法”“以教材为检验”“化教材为素材”的手段,帮助学生增强举例论证的力度,提高论证质量。

关键词:教考衔接;写作教学;举例论证

对于高中生而言,议论文写作的重要性不言而喻。《普通高中语文课程标准(2017年版2020年修订)》明确指出,语文学习的核心素养主要包括四个方面,其中就有“语言建构与运用”和“思维发展与提升”。而议论文的写作正好是对这两个核心素养的综合体现:在写作时,学生首先需要通过一定的思维活动对所给定的作文题进行拆解分析,接下来再对信息进行整合,从而形成自己的行文架构,最后再通过语言文字将头脑中所想的内容呈现出来,可以说议论文水平的高低直接反映了学生思维品质和语言运用水平的高低,是学生语文综合素养的体现。

此外,从作为“指挥棒”的高考命制的角度看,高考语文试卷紧紧扣住“课标”理念,与教材相呼应,呈现出明显的“教考衔接”倾向,这也提示我们在实际的教学过程中应该更关注课文的教学以及课文知识向高考能力的转化。但是对于高三学生而言,时间紧、任务重,如何才能更好地在作文教学中提升学生的思维品质,夯实他们的写作能力呢?在2024年11月举行的重庆市两江新区“强新杯”全区高中语文教师基本功竞赛中,笔者为参赛选手呈现了一节作文课,尝试以学生在议论文写作中最常用的举例论证为切口,以教材为抓手,改进学生的思维活动,提升议论文写作质量,课后我根据录像整理成教学实录,课程实施的要点列示如下:

一、起点:现实的困境

经过之前两年的训练,对于高三学生来说,议论文写作的基本框架已经搭成,学生可以通过使用一些论据来实现对论点的论证。但在论证的过程中,其质量却难以保证。笔者设计了这样的导入环节,展示了月考中某考生的一段真实材料,请学生进行点评。课堂片段展示如下:

师:在刚刚过去的月考中我们写了这样一个作文。(PPT展示)

有人认为,青少年成长更需要向外看,因为那样才能知道自己想要什么;也有人认为青少年成长更应向内看,因为这样才会明白自己不想要什么。

对此,你怎么看?请写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

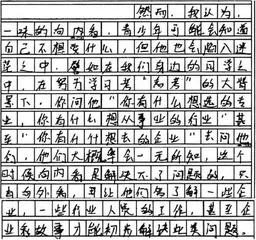

师:在这次的作文中,小明同学写了这样一个片段,请看:

师:首先我们明确一下小明同学的观点是什么?

生:青少年成长需要向外看。

师:那么为了证明自己的观点,小明同学运用了哪种论证方法呢?

生:举例论证。

师:你觉得小明的这个举例论证的力量如何?

生:我觉得他的举例论证力量不强。

师(追问):为什么呢?

生1:因为我觉得他举的是自己生活里的例子,看起来很随便。

生2:还有就是这个例子很个人化,就是像那种“我有一个朋友”“我爸爸曾经告诉我”,也不具有普遍的代表性。

师(总结):的确,举例论证是我们在进行议论文写作时常见的一种方法,但如果使用不当,就不能实现论证效果。正如教材中提示我们的那样:(PPT展示)

有了合适的论据,并不等于完成了论证。论据再多再好,也不能“自动”证明论点。(必修下册154页)

今天我们就一起探讨如何有效举例,增强文章说服力。帮助小明同学完善他的作文。

笔者设计这个导入环节主要基于以下两方面的考虑:

首先,真实的情境。

在《普通高中语文课程标准》中多次提到“情境”“以具体情境为载体”,关于何为“情境”这个问题,《高考评价体系说明》中有这样的表述:所谓的“情境”即“问题情境”,“情境活动”是指人们在情境中所进行的解决问题或完成任务的活动。情境可分为“生活实践情境”和“学习探索情境”。在导入环节中,笔者选取的是同学们刚刚结束的月考,拉近了和同学们的距离,让学生可以迅速回归真实的考试情境,此外,为了增加真实性,笔者也将某个学生的作文进行截图,完全真实呈现试卷的原本状态,还让学生来读了这段文字,比较糟糕的书写也带来了阅读的难度,也借此机会提醒同学们在考试时注意书写的重要性。总之,真实的情境设置让学生迅速进入学习状态,提高效率。

其次,具体的问题。

议论文的写作在高中语文学习中具有重要意义,它需要写作者通过恰切典型的论据,采用合适的论证方法来实现对论点的支撑和证明。可以说,议论文的写作是学生思维逻辑全面而综合的体现。但是逻辑思维所涉及的内容广且深,正如郑桂华老师所言:“仅语文学科涉及的逻辑,至少就包括概念、判断、推理、论证,以及语言表述方面的逻辑”。但另一方面,高中的语文学习课时又非常有限,因此必然地需要对教学重点进行筛选和确认。笔者认为具体到论证方法这个方面,在高中学习阶段举例论证是一种常见的手法,但在实际的写作过程中,学生却不能很好地实践和运用,并不能实现很好的论证效果。所以笔者将增强举例论证的有效性作为本节课教学的重点,针对学生的具体问题层层推进,助力学生议论文质量的提升。

二、准备:前置的知识

准确了解学生情况是提高教学效率的必要前提,只有对学生有了准确的把握教学才会有针对性。由此,为了检查学生对举例论证的了解程度,笔者设计了如下环节:

师:刚刚大家都说小明同学的举例论证都是一些个人化的例子,说服力弱。那么我想请问大家,你们觉得怎样的举例论证才更有说服力呢?

生1:我觉得举例应该要权威(师板书“权威”),你说一些名人的示例肯定比你自己的故事效果要好得多,名人大家都知道,如果是你的话,其他人也不知道你是谁啊。(大家笑)

师(追问):那么你觉得针对小明的观点,你可以帮他举一个权威的例子吗?

生1:我暂时想不到。

师:其他同学呢?

生2:我想到一个。就是在《沁园春·长沙》里,毛主席他就是向外看了,看到了当时时局的动荡,然后看到了世界上的真实情况,然后他才下定了决心要去作出改变。这就可以证明向外看很重要,才能知道自己的目标志向。

师:确实,通过权威的例证能加强举例的力量,因为他具有更强的代表性。还有吗?

生3:我觉得举例还可以丰富一些,多一些(师板书“丰富”)。就是如果一个例子不够的话,我多举几个例子也行,多总比少好嘛。(大家笑)

师:嗯,可以通过数量来取胜。可是,仅仅只是数量多就一定力量强吗?

生4:我觉得这个不太对,因为如果你举的例子很多,但是都不是跟这个论点相关的那有什么意思呢?

师:所以举例论证还应该要注意什么呢?

生4:我觉得还应该要有针对性(师板书“针对性”),就是说你觉得这个例子得是跟这个论点紧密联系的,才更有说服力。

师(总结):很好,同学们各抒己见,发表了自己的看法,都很不错,说明大家对于如何实现举例论证的有力都有自己的一些感性认识,但是如果思维要深入则必然需要从感性走向理性。

苏联心理学家维果茨基曾提出一个重要概念,即“最近发展区”。它具体是指儿童独立解决问题的实际发展水平与在成人指导下或在有能力的同伴合作中解决问题的潜在发展水平之间的差距。维果茨基认为,教学不应只适应学生的现有水平,而应着眼于学生的最近发展区,为学生提供带有难度的内容,调动学生的积极性,发挥其潜能,超越其最近发展区,并在此基础上进行下一个发展区的发展。这启示我们在教学的过程中要关注学生的已有知识,也更应该关注那些让学生“跳一跳”才能够到的知识,为学生提供支架,辅助学生进阶升级。

对于“怎么样的举例论证才是有力”这个问题,学生在经过了多年的学习和写作后,实际上都多多少少有所了解,有一定的感性认知,但是仅仅有这些感性的认识还不够,知道这些“论证有力”的原则也不够,重要的是将其落到实处,真正地转化为写作的能力。笔者这一环节的设计主要是探索学生已有的知识储备,对这一具体问题的认知了解程度,为下一环节的进阶做好准备。因为,诚然“最近发展区”的理论告诉了我们,学生有潜力可以实现进步,但是过难或者过易的问题都不利于学生水平的提升,因此必须要以学生的现有水平为前提,设定合适的内容,才能实现真正的发展。

三、突围:教材的利用

在对学生现有基础有了清楚把握的情况下,接下来就需要选择合适的方式、恰当的限度来帮助学生进行提升。如何才能提升举例论证的说服力,笔者尝试以教材为切入点,帮助学生搭建支架。具体的操作环节如下:

(一)向教材学方法

师:其实我们的课文中就有很多经典的论说文,其中也不乏举例论证的有效运用,我们可以先向课文学习,看看前辈们是如何进行有效的举例论证的,从中又会给我们怎样的启发。

比如,我们一起看第一条,在《劝学》中,作者为了要证明“君子生非异也,善假于物也”这个看起来有点抽象的观点,他举了什么例子呢?原文中怎么写的?

生:作者写到“假舆马者,非利足也,而致千里;假舟楫者,非能水也,而绝江河”。

师:为了证明自己的观点,作者是如何实现举例论证的有力的呢?

生:就是他列举了我们日常生活中非常常见的乘车骑马,过河坐船这样的例子。就是他都是很具体的(师板书“具体”),大家都知道,所以大家就更容易理解。

师:很好。这也启示我们要想实现有力的举例论证,我们可以举出那些生动具体的例子。

那么其他的课文又给我们怎么样的启发呢?现在请大家拿出必修上下册的教材,自主完成剩余部分的内容。每组完成一篇课文。

(表格展示如下)

作为语文教育的先驱前辈,叶圣陶先生将语文归结为“听说读写”四大能力,在现在的语文学界,将读和写结合起来已经成为了人们的共识,正如叶圣陶先生所说的那样,“读写结合”是提高阅读和写作能力的根本办法。“阅读与写作是一贯的,阅读得其法,阅读程度提高了,写作程度没有不提高的。”可见,阅读应该成为写作的助力和推手。诚然提高学生的写作水平是终极目标,但是如果没有任何的支撑这个目标必然是难以实现的,这也不符合最近发展区的基本要求。所谓“课本”便是“一课之根本”,是进行课堂教学的基础和依托。目前的考题在命制过程中体现出明显的“教考衔接”倾向,试题的命制者紧扣教材当中的所学,引导学生进行知识的迁移,在新的情境、新的问题之中考察学生解决问题的能力和真实的语文水平,因此具体到本节课谈论的主题,在教考衔接的背景下,我们也可以“反求诸己”,通过对课文中经典篇目的学习和把握,提炼出实现举例有效性的原则,帮助学生构建起知识体系的上位框架。

《拿来主义》这篇课文中,作者为了证明自己的观点,选取了具有代表性的四种物品,分别是鱼翅、鸦片、烟枪和烟灯、姨太太,这四类物品从性质上来说各有不同,有的是有好处的,我们的态度就是好好吸收不抛弃;有的是有好有坏的,我们就应该取其优点加以利用;有的是有坏处的就应该要果断抛弃掉,这提示我们在举例时可以进行分类讨论,以实现论证的多角度、多侧面,立体完备。

《上图书馆》中,为了给青年学生说明上图书馆的乐趣,作者按照时间顺序介绍了学习期间在图书馆中的美好体验,拉近了与读者的距离,实现了更好的论证效果的传达,这启示我们举例应该要有读者意识,选择那些贴近读者的例子会更有力量。

《齐桓晋文之事》中,作者从邹人与楚人作战的具体事例出发开始讨论,但目的却并不止于此,而是引出了后面对为政之道的阐释,这也启示我们举例时可以由浅入深,由表及里,才能实现论证的深刻。

总之,在教考衔接的背景下,我们可以深挖教材课文中的有效信息,把它作为模仿的范本,提炼出作为基础性的原理,为写作打好第一步。